Suite d’un précédent article intitulé « La Roseraie »

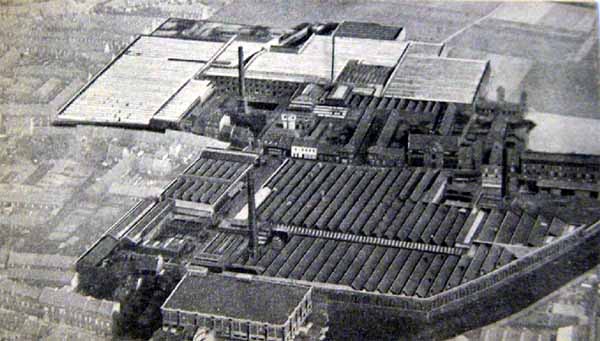

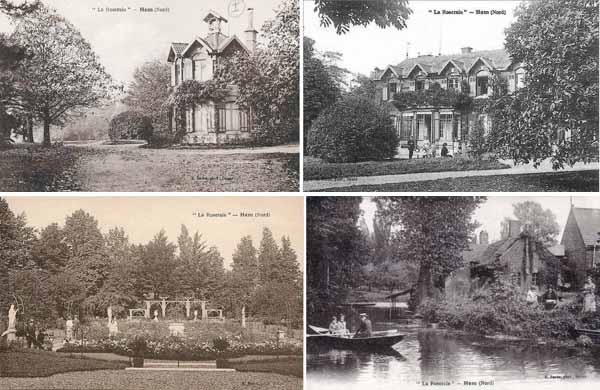

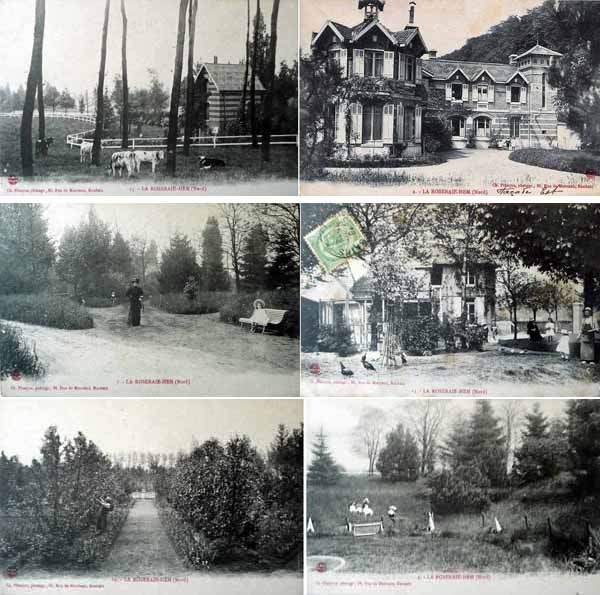

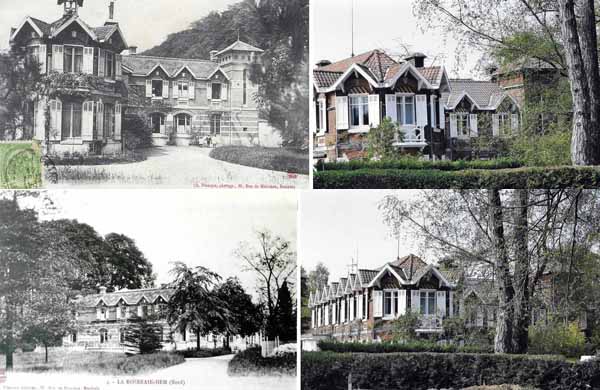

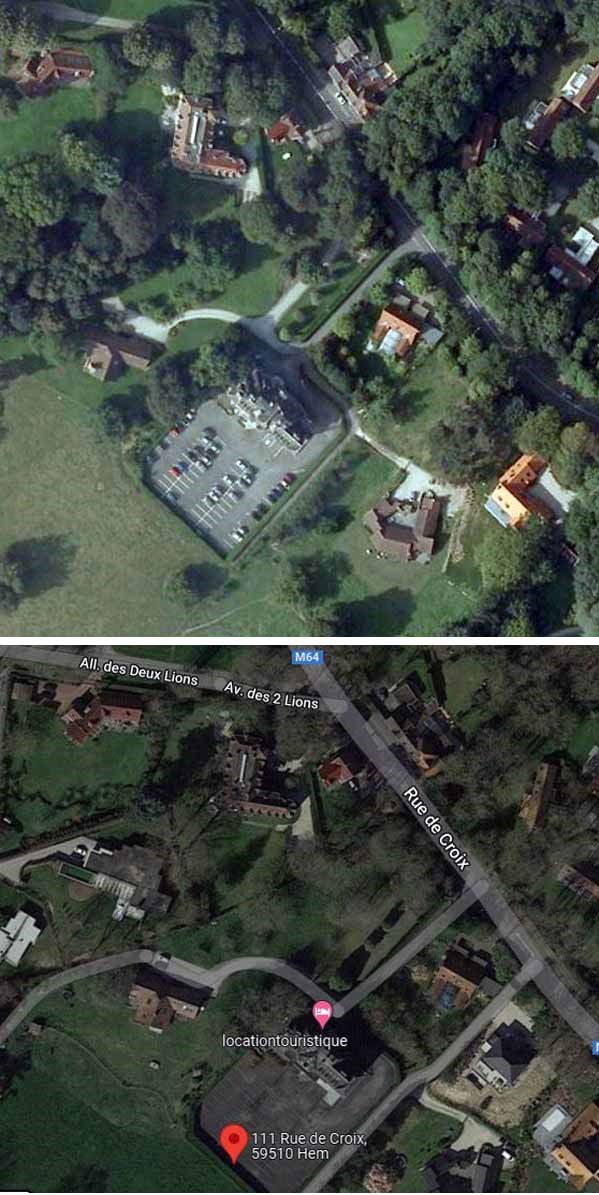

Dans les années 2000, le bâtiment en L que l’on voit sur toutes les photos aériennes est habité par une famille. Il n’a quasiment pas été modifié si l’on excepte le campanile qui figurait au sommet d’un toit et a disparu. En témoignent les photos comparatives ci-dessous.

En face de ces bâtiments, de l’autre côté de la rue de Croix un ensemble de bâtisses, possiblement des écuries ou étables à l’origine, que l’on aperçoit également sur les photos aériennes, existe toujours. Il s’agit à présent d’habitations. Enfin le château quant à lui abrite les établissements NordNet et n’a pas subi de modifications apparentes de l’extérieur.

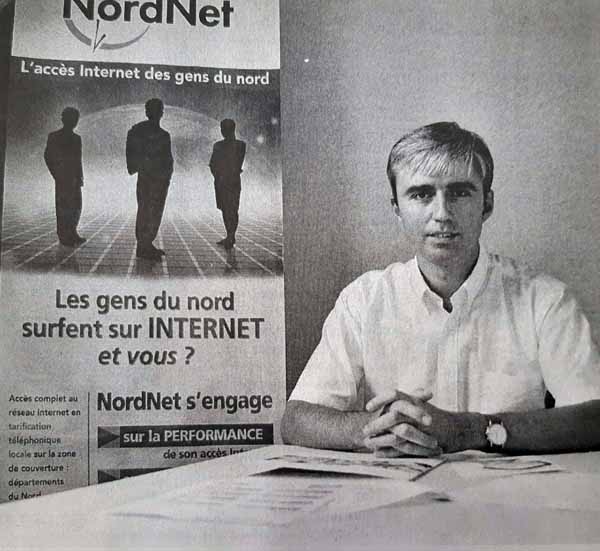

NordNet est une entreprise de télécommunications implantée dans la métropole lilloise, à Hem depuis 1995. La société a domicilié son siège social à Hem dans l’ancien château de la Roseraie, dénommé dès lors Château de la Bonnerie.

Son fondateur, Thierry Tarnus a choisi ce nom car il veut que sa société apporte internet aux gens du Nord ; de fait il est le premier fournisseur d’accès internet dans le Nord et rencontre un énorme succès qui le conduit à céder sa société au groupe France Telecom en 1998, soit 3 ans après sa création.

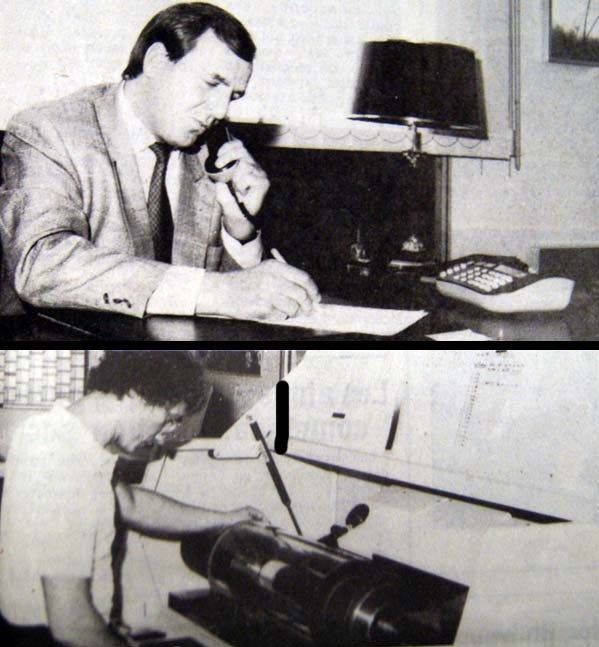

En 2000, Nord-Eclair rencontre le directeur technique de l’entreprise en pleine croissance. Dominique Uzun explique comment les « entreprises du coin » ont très vite manifesté leur intérêt pour une entreprise proche d’elles et pouvant leur apporter un service direct. Ainsi leur client historique s’avère être « Les 3 Suisses » situés à 1 km à vol d’oiseau de l’établissement de Hem.

En 2016, NordNet a la réputation d’être le fournisseur d’accès internet qui a su se développer dans le domaine de la sécurité des données et de l’accès au réseau même depuis les lieux où le numérique ne va pas. C’est le leader de l’internet par satellite et l’entreprise se positionne également sur la fibre optique. Deux ans plus tard l’entreprise ferme son établissement de Hem et le siège social de l’entreprise est transféré à Villeneuve d’Ascq.

Depuis un programme immobilier « Château de la Roseraie » y est en cours. Il va s’agir d’une résidence de standing, proposant des appartements du studio au T5 voire T6 ou plus…Le slogan : « Vivre la vie de château, dans le confort moderne avec le charme de l’ancien ».

Des prestations de qualité sont vantées : façade en briques et pierres de taille, ferronnerie, couverture ardoise et zinc, jardins privatifs, ascenseur, hall d’entrée sécurisé, places de stationnement sécurisées…La mise à disposition des biens est prévue en 2023.

En Mai 2022, des panneaux annonçant les futurs travaux sont apposés de chaque côté de l’entrée de l’allée et le portail d’accès au château est clos. Celui-ci semble à l’abandon et ce domaine autrefois prestigieux dégage pour l’instant un parfum de désolation…

Remerciements à l’association Historihem