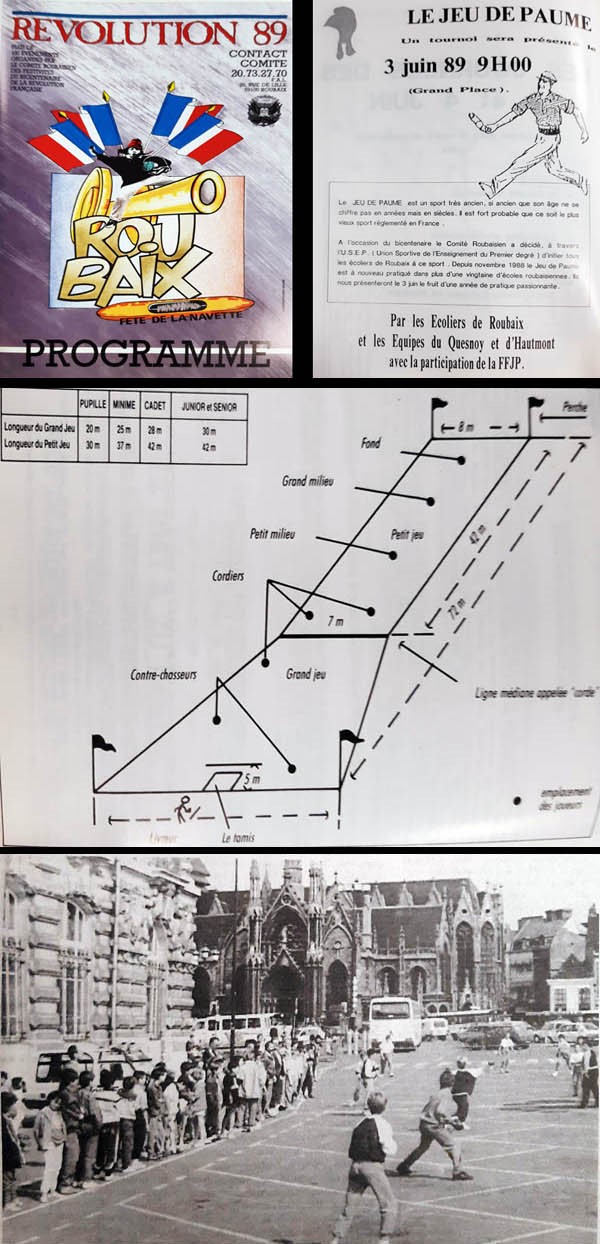

En 1989, la fête de la navette est couplée avec le bicentenaire de la révolution les 3 et 4 juin. Le samedi a donc lieu un tournoi du jeu de paume entre une vingtaine d’écoles roubaisiennes, dont les élèves ont été initiés à ce sport très ancien à compter de novembre 1988 et qui font ainsi la démonstration de près d’une année de pratique. A cet effet un emplacement spécifique a été érigé sur la Grand Place.

Pendant quelques semaines, en parallèle, la Poste expose des documents postaux d’époque, et pour le week-end de lancement de l’exposition, à savoir celui de la fête de la navette, ouvre un bureau temporaire, le samedi en mairie et le dimanche à la salle Watremez où elle propose un timbre à date spécial « Bicentenaire à Roubaix ».

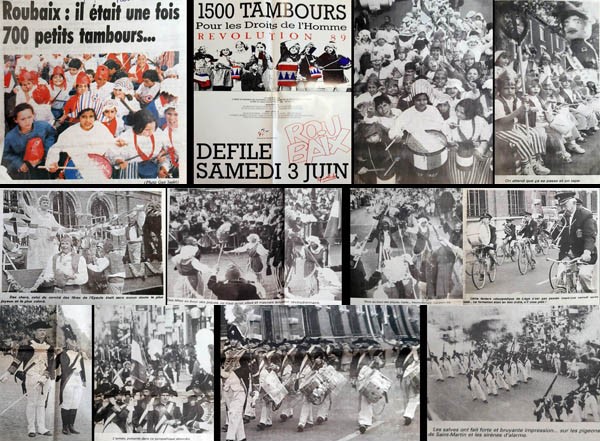

Ce même samedi 3 juin un rassemblement de 1500 tambours est réalisé sur la place de la Fraternité pour défiler, en faveur des droits de l’homme, en cortège jusqu’à la Grand Place. Les tambours ont été créés par centaines dans les écoles et associations à partir de matériaux de récupération : bidons ou cylindres tendus de peaux. Sont associés des groupes avec des chars évoquant de grands épisodes de la révolution.

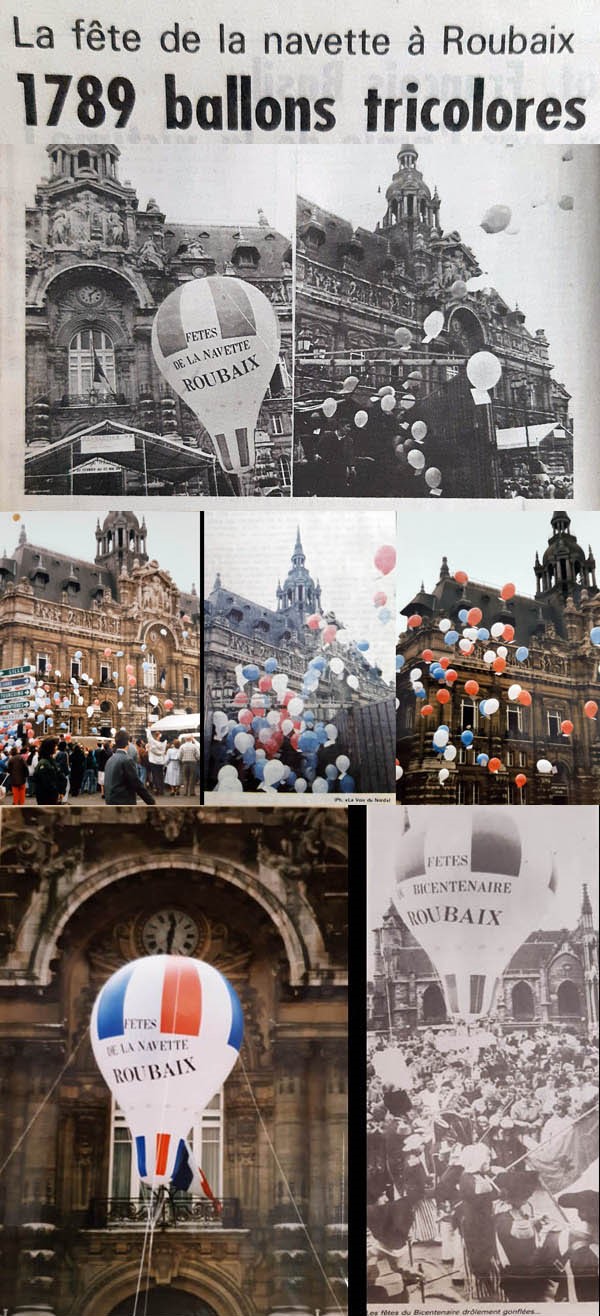

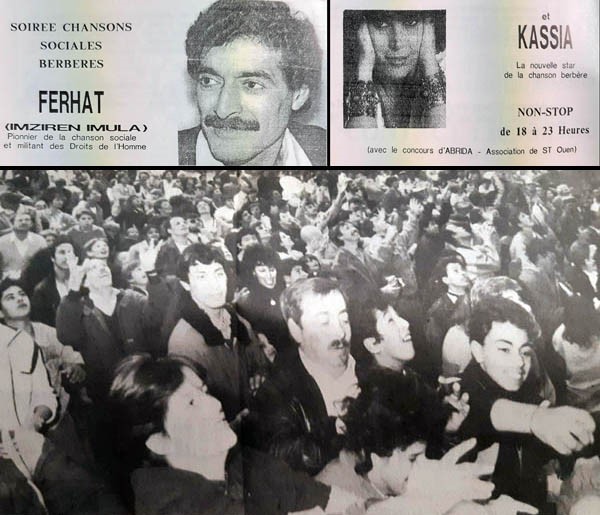

Le rassemblement Grand Place se termine par le traditionnel jet de navettes et l’envol de ballons et de montgolfières. Dans la soirée c’est un spectacle de chansons berbères qui se déroule au théâtre Pierre de Roubaix. Il est suivi d’une soirée de démonstration de danse de rue par « Dans la rue la Danse » à la salle Watremez : la Megaboum de la Révolution, sur fond de funk, reggae, house et acid music, avec les meilleurs DJ de la région.

Puis le dimanche 5 juin, place à un grand tournoi de belote révolutionnaire suivi d’un concert apéritif sur fond d’hymnes révolutionnaires, puis une fête non-stop l’après-midi avec l’Orphéon Jazz Band Circus, la Troupe à Manou, les orchestres Musica Viva, Lys Batterie d’Halluin et Groupe Coeur du Portugal, le magicien Ericson, les chorales de l’école Albert Camus et du collège Jean Lebas clôturé par un grand final avec l’orchestre Diapason.

On retrouve peu de choses sur la fête de la navette de 1990, laquelle a pourtant lieu puisque son coût est chiffré l’année suivante au moment de la préparation de celle de 1991. Le programme regroupe en tout cas les groupes Crazy Girls, Military Boys, les Alizés et New Génération, des clowns, du catch, ainsi que En voiture Simone et Irémée et enfin le journaliste et humoriste Jean Crinon.

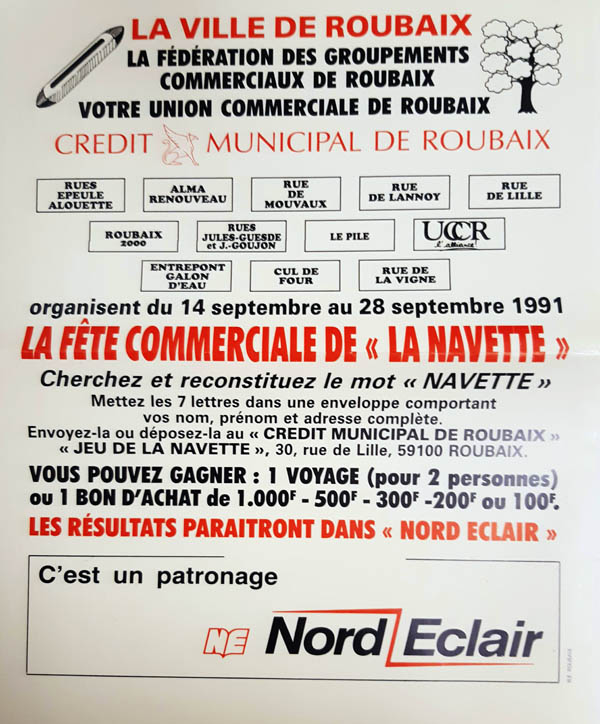

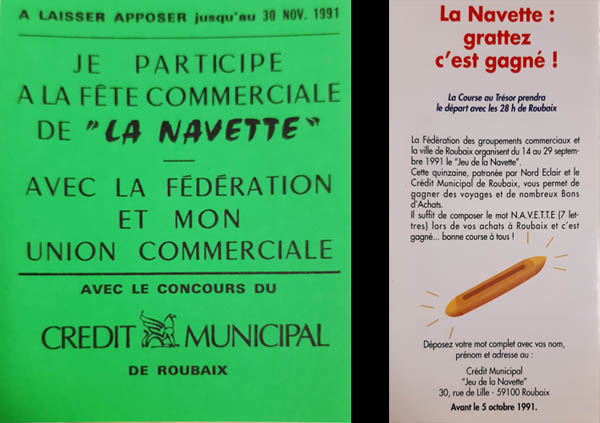

Enfin en 1991, c’est une fête commerciale de la navette qui est organisée du 14 au 28 septembre, par la Ville de Roubaix, la Fédération des Groupements Commerciaux de Roubaix, l’Union Commerciale de Roubaix et le Crédit Municipal de Roubaix, sous le patronage de Nord-Eclair, mais elle est couplée à la manifestation des 28 heures de Roubaix à la marche qui se déroule les 14 et 15 septembre.

Il semble que ce soit le chant du cygne de la fête populaire imaginée 4 ans plus tôt et qui parait avoir connu son apogée en 1989 avec le bicentenaire de la révolution. Car cette fois la presse ne se fait l’écho d’aucun cortège carnavalesque ou autres animations. La fête de la navette est réduite à un jeu organisée par l’Union Commerciale avec l’appui du Crédit Municipal qui permet de gagner des lots et ne sera à priori plus renouvelée à l’avenir.

Remerciements aux archives municipales de Roubaix