En juin 1962, Nicole Coquempot, née Delgery, s’immatricule au registre du commerce et des sociétés pour exploiter une boutique de mercerie, bonneterie, lingerie, confection , au 43 rue des Ecoles à Hem dans une petite maison en front à rue, à priori à usage d’habitation jusqu’alors puisqu’aucun autre commerce n’y est répertorié auparavant dans le Ravet-Anceau.

A l’époque la boutique est surtout axée sur les articles de layette même si la publicité fait également état de lingerie, bonneterie et chemiserie. Dans le courant des années 60, Nicole Coquempot se recentre sur la clientèle féminine à qui elle propose robes, bonneterie, jupes et chemisiers. Elle fait de la publicité dans Nord-Eclair à chaque occasion festive, telle que les fêtes de Pâques.

Instantané de Mémoire : « Lorsque mes parents emménagent en juillet 1968 dans le lotissement construit face à l’église Saint-Joseph, je découvre avec plaisir la rue des Ecoles. Il y a Lobry bien sûr et juste en face la boutique de Nicole Coquempot où ma mère va acheter ses bas, combinaisons et chemises de nuit entre autres. J’ai 10 ans et je suis fascinée par cette boutique qui propose des centaines d’articles bien rangés dans une surface très exigüe. Quant à Nicole j’en garde le souvenir d’une femme très chic et raffinée, parfumée et pomponnée et tellement agréable et souriante ! Elle fait naître chez moi la vocation de tenir un jour une boutique comme la sienne… »

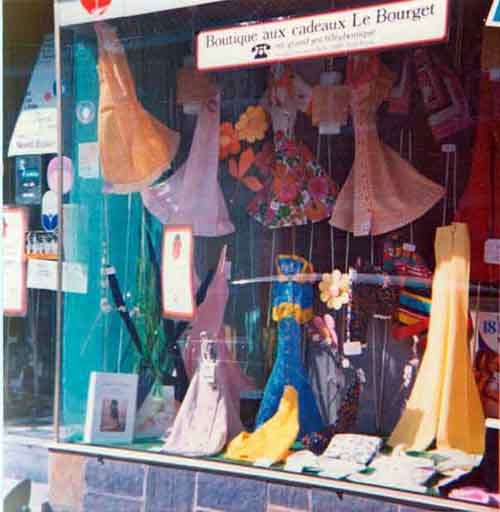

Dans les années 1970, la boutique est de plus en plus connue. Le quartier est animé et des cortèges sillonnent la rue les jours de fête. Nicole Coquempot apporte toujours un grand soin à l’agencement de sa vitrine régulièrement renouvelée, toujours très colorée et attrayante.

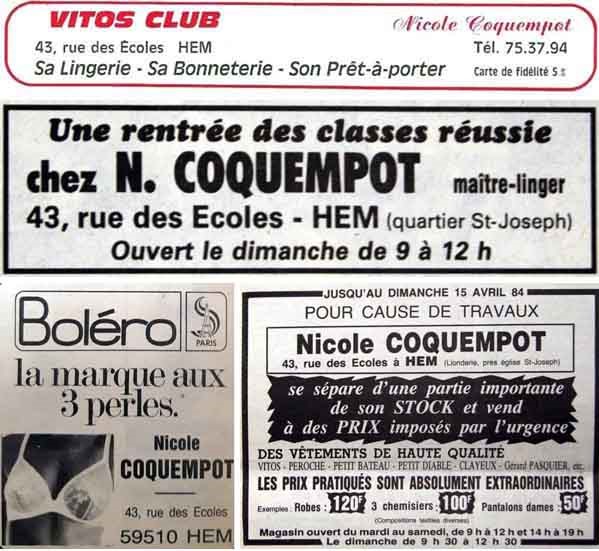

Nicole Coquempot distribue des marques prestigieuses telles que Petit-Bateau, Le Bourget, et surtout Vitos dont elles devient l’ambassadrice Hémoise, recevant même une distinction professionnelle de la part de Francis Vignes, président des maîtres lingers de France, ordre fondé par cette marque, et au sein duquel elle est admise en qualité de Maître Linger.

En 1925, en effet, la marque Vitos a été déposée par la famille Vitoux et Vitos est vite devenue l’une des premières marques de vêtements prêt-à-porter en France. Se sont enchaînées les créations coup sur coup des départements lingerie en tricot (bas sans couture) puis pull-over.

A la fin des années 1950, la société, introduite en bourse, a lancé du coupé cousu, puis une collection haute-Couture et à la moitié des années 1970 : des chemisiers, jupes et pantalons. C’est une marque de luxe particulièrement prestigieuse et renommée dont Nicole Coquempot fait état sur chacune de ses publicités.

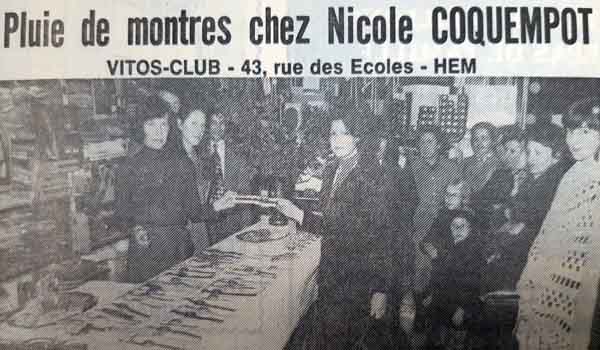

En 1975, en tant que Vitos-Club, elle fait participer ses clientes à un jeu concours national : « Douces rencontres de Vitos », et 37 clientes ravies se voient remettre une montre de couleur coordonnée aux ensembles Vitos dans les teintes modes de l’automne 1975.

Dans les années 80, toujours répertoriée en tant que Vitos Club elle ajoute la prestigieuse marque de sous-vêtements roubaisienne Boléro à la lingerie qu’elle propose à sa clientèle. Elle met toujours en avant sa qualité de maître linger pour attirer l’attention sur la qualité des produits proposés dans sa boutique.

En 1995, elle se confie à Nord-Eclair, dans la rubrique : Et vous qu’en pensez-vous, sur sa vie à Hem. « Je n’ai jamais regretté d’avoir pris la boutique. C’est familial, je connais mes clientes. Pour la plupart je les ai vues grandir. C’est un métier de contact où l’on ne s’ennuie pas. »

Nicole Coquempot ferme son commerce après une quarantaine d’années d’activité en 1998. Depuis la maison qui l’abritait a repris un usage d’habitation et plus rien ne laisse deviner aujourd’hui la boutique florissante qu’elle y a géré pendant toutes ces années.

Pour autant cette femme active ne se résout pas à ne rien faire et dès 2001 elle prend le relais de son mari Daniel au conseil municipal. Ensuite, de 2008 à 2014, elle exerce la fonction d’adjointe au maire en charge des relations avec la population. A ce titre entrent dans sa fonction le suivi des services de l’état civil ainsi que le soin de représenter la ville dans les cérémonies protocolaires.

Francis Vercamer et le conseil municipal lui rendent donc un vibrant hommage au moment de son décès en 2016 pour avoir toujours cherché à se rendre utile à la collectivité, non seulement au sein de la municipalité mais aussi en tant que bénévole d‘ Oxyg’Hem, l’événement sportif de la ville de Hem depuis 1997, chaque Jeudi de l’Ascension.

Remerciements à la ville de Hem et à l’association Historihem

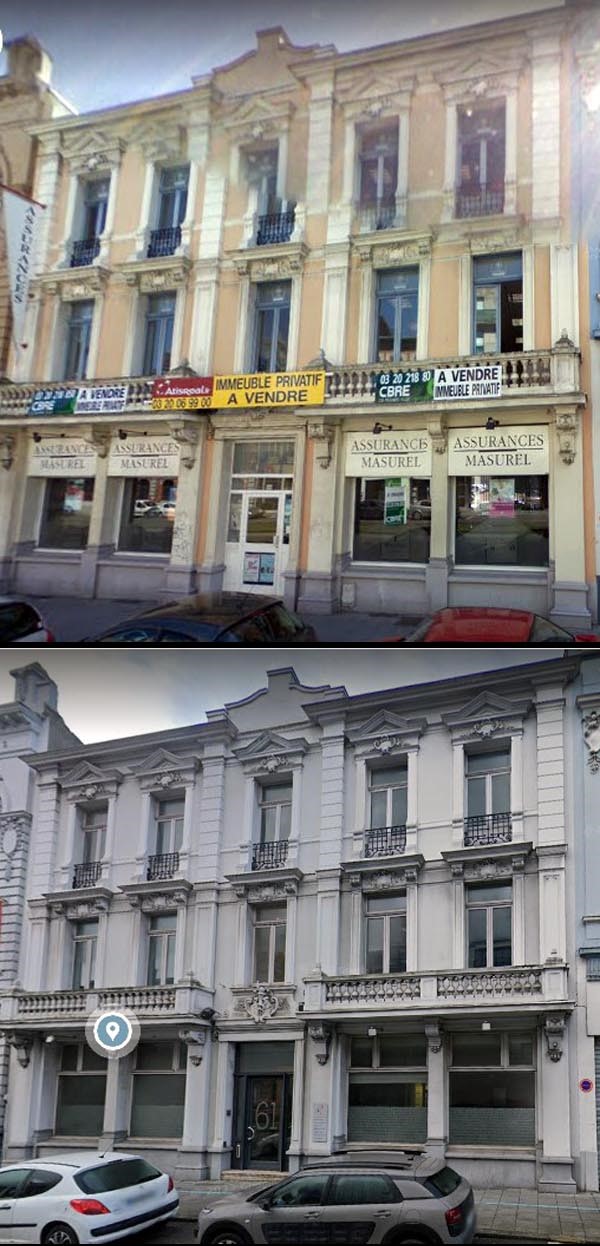

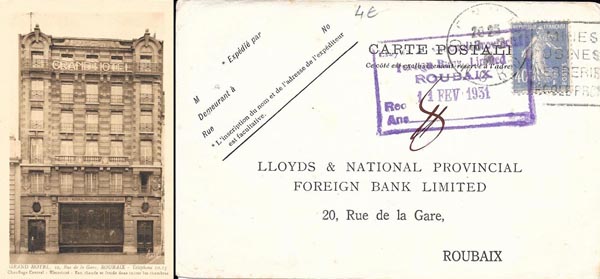

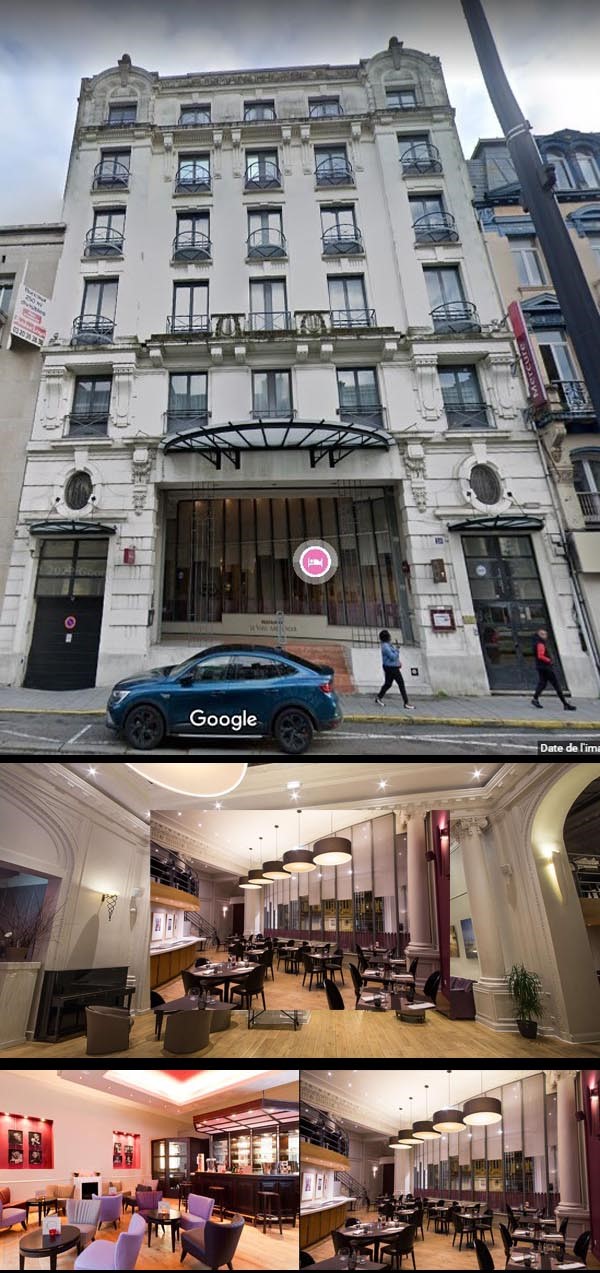

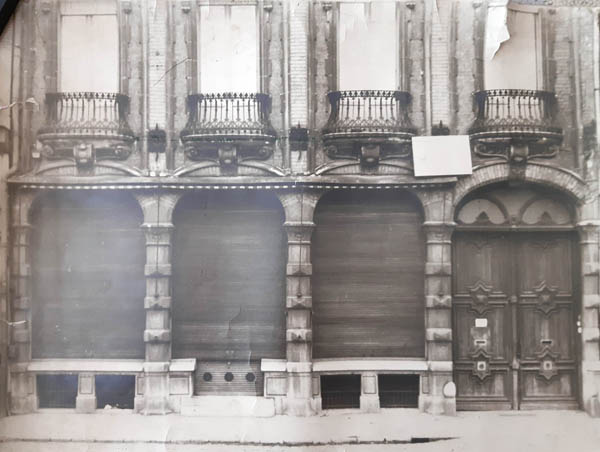

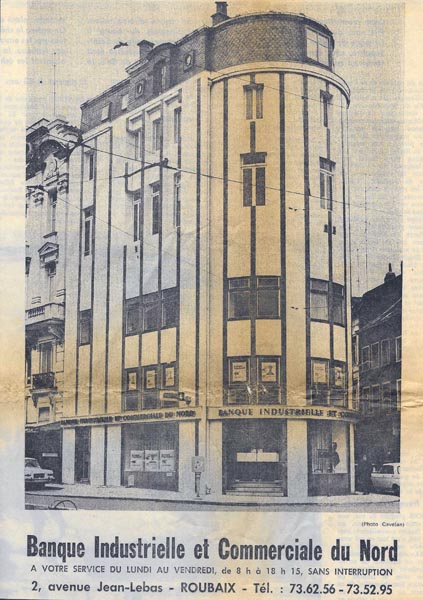

La Barclays Bank dans les années 1990 (Document archives municipales)

La Barclays Bank dans les années 1990 (Document archives municipales)