Cyclisme. On prépare la 9eme édition de la course Paris-Roubaix. Un concours de pronostics est lancé sur qui sera vainqueur et le temps qu’il aura mis. Le pronostic le plus juste recevra une superbe bicyclette La Française (marque Diamant) avec tous ses accessoires, offerte par la maison Debeuf-Couvreur et actuellement exposée au 68 rue de la Gare à Roubaix. Le programme de la réunion encadrant l’arrivée du Paris Roubaix est le suivant : match pédestre, course pédestre avec handicap de 5.000 mètres, course cycliste amateurs, course internationale pour professionnels. Les places pour l’entrée au vélodrome se retirent au bureau du vélodrome, 1 rue de la gare à Roubaix.

Football. Grande rencontre prévue pour le lundi de Pâques entre le South London Football club et le Racing Club de Roubaix. Les anglais l’emportent sur le score de sept buts à un.

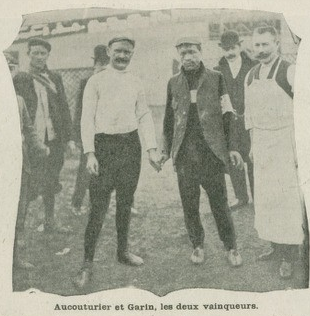

Cyclisme. Aucouturier remporte la 9e édition de Paris Roubaix au sprint devant César Garin. Le troisième est Pothier et tous trois montaient une machine de la même marque : la Française marque Diamant confirmant ainsi les belles performances réalisées avec Maurice Garin dans Paris-Bordeaux, Paris Brest et le tour de France.

Football. Challenge international du Nord. Sur le nouveau terrain du Sporting club de Tourcoing, rue de Varsovie, la demi-finale va opposer le Racing Club de France au Racing Club de Roubaix. Pour cause d’incompatibilité de calendrier le Racing Club de France se désiste.

Hockey. Championnats du Nord (USFSA). L’Iris Stade Lillois a remporté une double victoire en battant le Racing Club de Roubaix par deux buts à un. L’ISL est donc champion du nord première série et jouera la finale du championnat de France contre le champion de Paris.

Escrime. La fête d’escrime qui a eu lieu lundi dernier à la salle de la Société Artistique a obtenu le succès prévu. La présence de l’escrimeur sicilien San Malato et du professeur Spinnenwyn de Paris avait attiré beaucoup de monde. Autres participants : le professeur lillois Riant et le lieutenant au 51e de ligne Nicolle, Emile Nys de la salle Dubar de Roubaix, Herpin professeur à Lille, Victor Fort professeur à Roubaix Guillermin adjudant maître d’armes au 43e de ligne.

Football. Championnat de France. Match à Amiens entre les équipes secondes du Racing Club de France et du Racing Club de Roubaix. Les roubaisiens l’emportent sur le score de quatre buts à deux. Ils sont champions de France.

Cyclisme. Réunion populaire au vélodrome roubaisien. Programme : course de vitesse sur 1000 mètres, course de demi-fond (20 kms). Les engagements pour ces deux épreuves réservées aux amateurs libres seront reçus au bureau du vélodrome roubaisien, 1 rue de la Gare à Roubaix. Le programme sera complété par un match d’entraînement entre le stayer lillois Oscar Lepoutre et le champion roubaisien Jean Marcelli. Première manche sur 5000 mètres, seconde manche sur 15000 mètres, la belle s’il y a lieu sur 10000 mètres. Le prix des places : du côté gauche 30 centimes, du côté droit (premières et tribunes) 50 centimes.

Football. Finale du championnat de France. À Lille, sur le terrain de l’Iris Stade Lillois, l’United Sports Club de Paris rencontrera le Racing Club de Roubaix, tenant du titre pour les deux dernières années. L’équipe du Racing Club de Roubaix : But : Renaux, arrières Scott, Maurice Dubly, demis : Dubrulle, Léon Dubly, André Dubly, avants : Géo Hargrave, Renaux, François, Jénicot, Perche.

Football. Le Club Français vient à Roubaix matcher le Stade Roubaisien sur le terrain du Stade Roubaisien Parc Cordonnier au Pont Rouge. Les équipes secondes de ces clubs se rencontreront également le même jour. Pour les équipes secondes, le Club Français gagne sur le score de un à zéro. Pour les équipes premières, c’est le Stade Roubaisien qui l’emporte sur le score de trois à zéro.

Football. Le Racing Club de Roubaix est champion de France pour la troisième fois après avoir remporté la victoire par quatre buts à deux sur l’United Sports Club de Paris. Les parisiens ont mené deux à zéro avant que les roubaisiens ne reviennent avec un but de Jean Dubrulle, le jeu se durcit mais Hargrave marque sur corner un second but pour Roubaix. Les deux équipes sont à égalité après vingt minutes de jeu. À la mi-temps, égalité. À la reprise le jeu reprend toujours aussi dur. Jénicot marque un troisième but pour Roubaix et peu de temps avant la fin Perche va inscrire un quatrième but.

Cyclisme. Une course Roubaix Armentières aller et retour soit 50 kms est organisée par M. Charles Crupelandt, chez M. Vanspeybrouck rue de l’Alma 46 Roubaix le dimanche 16 mai. La course est ouverte aux amateurs libres n’ayant jamais gagné de premier prix.