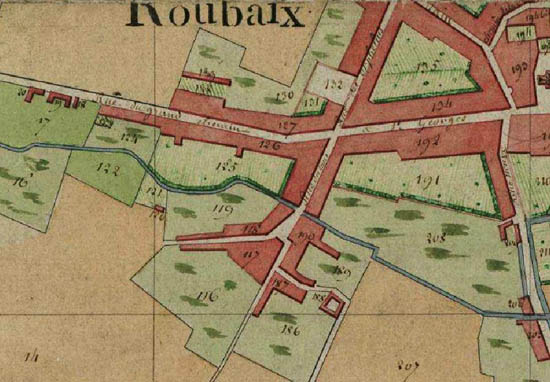

Arthur Vanhove reprend un café dans la rue de l’Alma à Roubaix en 1925. Il y restera jusqu’en 1929. Désirant changer d’activité, il reprend d’abord une corderie à Tourcoing jusqu’en 1932, puis il rachète une maison de transports « l’Express Roubaisien » situé au 68 rue de la Perche.

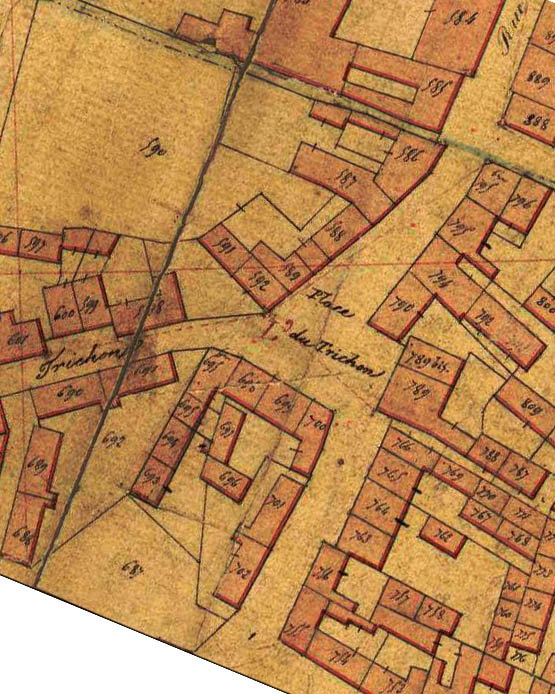

En 1933, deux chevaux forment l’élément « moteur » de l’entreprise. Mais celle-ci, concernée par l’élargissement de la rue en 1933, voit ses locaux expropriés et va s’établir dans la rue du Trichon, au numéro 45. Elle demeure à cette adresse jusqu’en 1936.

Les fils d’Arthur, Maurice et René prennent une part active dans le travail quotidien.

Un des camions subit un jour l’attaque de voleurs. Les chevaux prennent peur et se mettent au galop. De retour au siège de l’entreprise, ils sont en transpiration. Arthur, sans rien vouloir écouter de leur aventure, oblige son fils à promener les chevaux à la main pour les calmer. Autre anecdote, un des chevaux , avant de se mettre en route, se retournait pour évaluer la taille du chargement. S’il estimait qu’il était trop important, il refusait d’avancer. Il fallait qu’on lui mette un autre cheval à côté de lui (même s’il n’était pas attelé) pour qu’il accepte de de trainer sa charge…

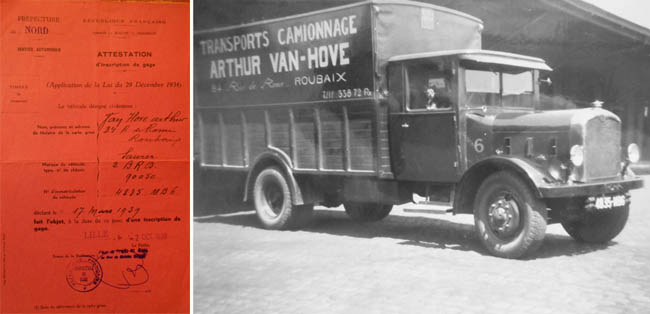

Vers 1936, l’entreprise se sépare des chevaux et leur substitue la traction mécanique. A la même époque, elle vient s’installer au 84 rue de Rome.

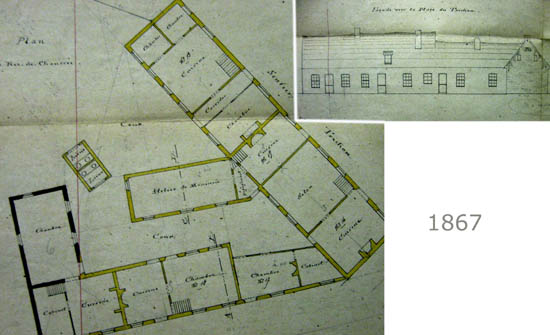

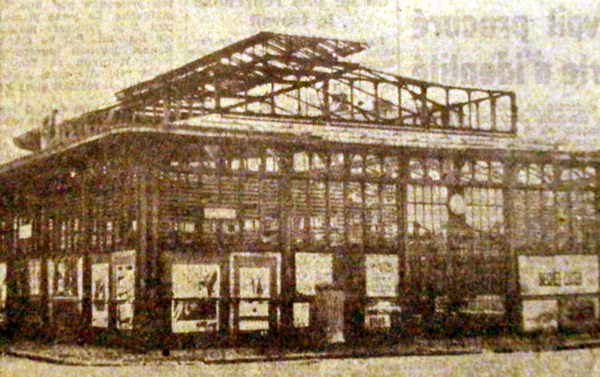

Comme la maison est grande, ils cohabitent avec un de leurs fils, René. Le bâtiment appartenait à la famille Coustenoble, qui fabriquaient des machines à laver en bois (qu’on appelait des « batteuses » à l’époque). Ils sous-louent également une partie de l’usine de grillages ( 300 à 400 m2) située à côté, au 82.

L’entreprise compte à ce moment deux chauffeurs et un manœuvre, handicapé, qui effectue les livraisons en ville avec une baladeuse. Elle possède deux camions avant la guerre, dont un Saurer qu’on voit sur une photo prise à la gare de marchandises de Roubaix. L’entretien de ces camions se fait alors au garage Moneron rue du Fresnoy.

A la déclaration de guerre, Arthur ne possède toujours pas le permis de conduire ; ce sont ses fils qui conduisent. Mais, ceux-ci sont mobilisés dès le début du conflit avec leurs camions. Maurice se rend à la réquisition avec un camion qu’on lui prête, René emmène le Saurer.

Le grand père avait une grosse voiture, une Hotchkiss (qui avait été achetée au consul de suède) qu’ils avaient mise en panne pour qu’elle ne soit pas réquisitionnée.

La guerre se passe. Sans camion et sans chauffeur, les affaires sont au plus bas. De plus, Arthur Vanhove décède en 1944 les fils sont prisonniers de guerre. La maman se retrouve sans ressources.

Au retour de captivité, Maurice et René se trouvent devant une cruelle alternative : faut il relancer la société de transports, réduite à rien, ou envisager une autre activité ?

A suivre…

Nous tenons à remercier Patrick et son frère qui ont accepté de partager avec nous et leurs souvenirs, et les documents de leur collection.