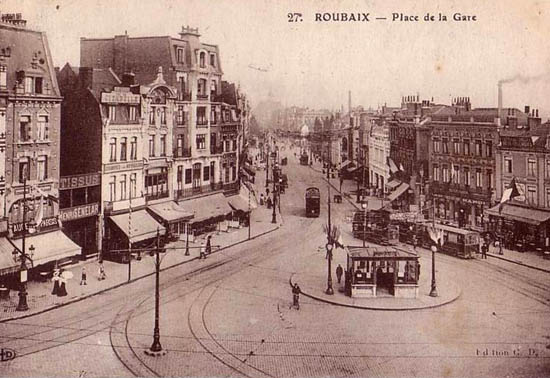

Sur la place de la gare, l’introduction d’un kiosque-abri va soulever des problèmes et être à l’origine d’échanges et de nombreux affrontements.

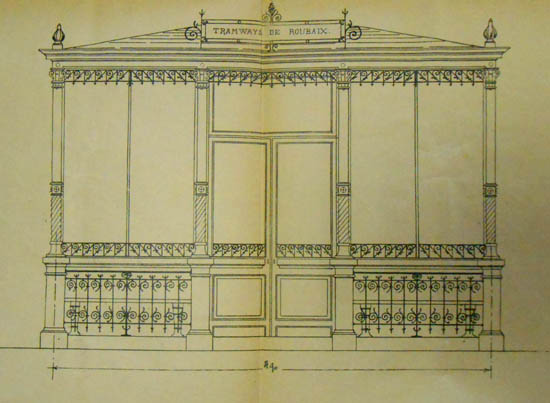

L’abri, d’abord prévu par le cahier des charges « sur le refuge existant au centre de la place », est placé sur ce trottoir circulaire, dans l’alignement de l’avenue qui y mène, à l’intérieur de la raquette formée par les voies. Son accès se fait côté gare.

L’abri, d’abord prévu par le cahier des charges « sur le refuge existant au centre de la place », est placé sur ce trottoir circulaire, dans l’alignement de l’avenue qui y mène, à l’intérieur de la raquette formée par les voies. Son accès se fait côté gare.

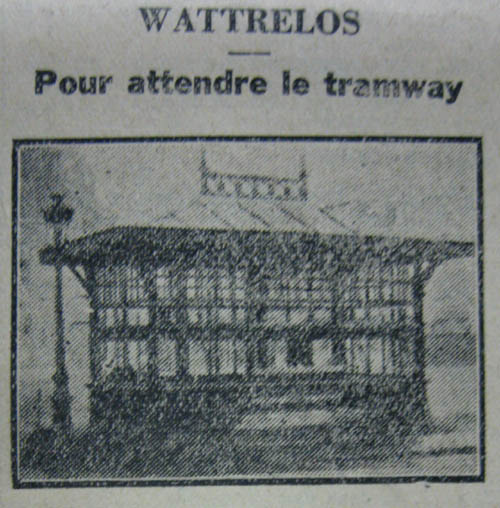

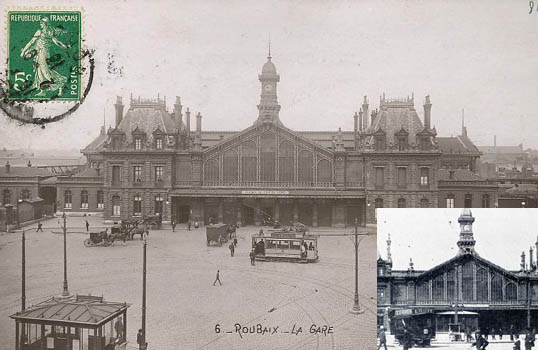

Mais, très vite, on se rend compte qu’il gêne la circulation. Une lettre du service de la voirie de juin 1920 fait état « d’études et pourparlers établis avant la guerre, pour le déplacement du kiosque-abri de la place de la gare » : on propose d’abord en 1908 à la compagnie de diminuer l’emprise du refuge. Celle-ci fait une contre-proposition en 1911. Elle préférerait carrément supprimer l’abri pour en installer un plus petit sur le trottoir de gauche de la place, face à l’impasse Deldique, ruelle allant de la rue du chemin de fer à la rue de la Gare. Il se trouve que la municipalité verrait d’un bon œil la suppression d’un obstacle dans la perspective de l’avenue de la gare, mais on demande d’abord l’avis de la chambre de commerce. Celle-ci se prononce contre cette solution. On réunit alors une commission municipale qui examine la question.

Mais, très vite, on se rend compte qu’il gêne la circulation. Une lettre du service de la voirie de juin 1920 fait état « d’études et pourparlers établis avant la guerre, pour le déplacement du kiosque-abri de la place de la gare » : on propose d’abord en 1908 à la compagnie de diminuer l’emprise du refuge. Celle-ci fait une contre-proposition en 1911. Elle préférerait carrément supprimer l’abri pour en installer un plus petit sur le trottoir de gauche de la place, face à l’impasse Deldique, ruelle allant de la rue du chemin de fer à la rue de la Gare. Il se trouve que la municipalité verrait d’un bon œil la suppression d’un obstacle dans la perspective de l’avenue de la gare, mais on demande d’abord l’avis de la chambre de commerce. Celle-ci se prononce contre cette solution. On réunit alors une commission municipale qui examine la question.

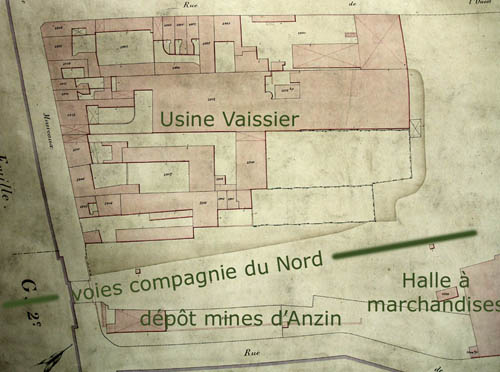

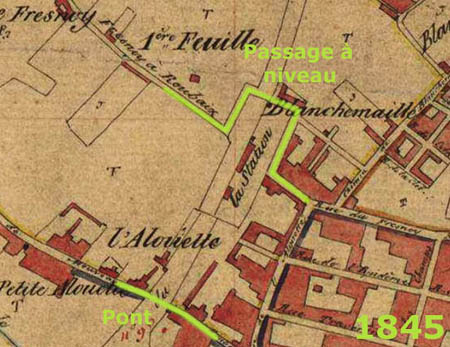

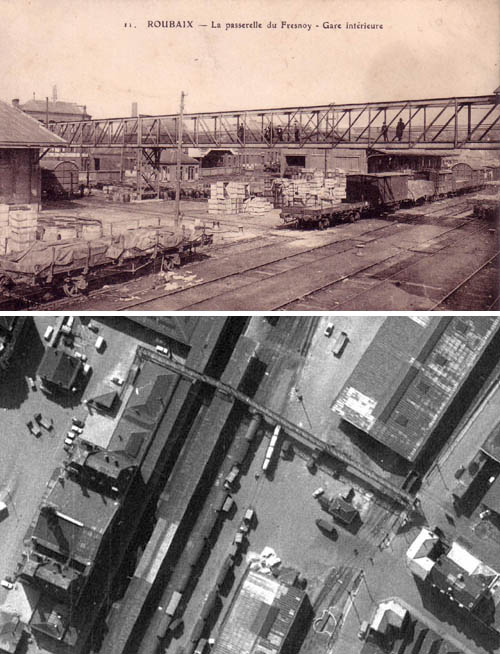

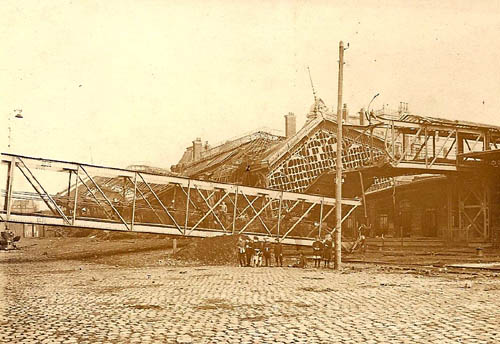

La municipalité opte pour le déplacement et choisit pour y implanter le kiosque le trottoir situé devant les bureaux de la grande vitesse et l’octroi, c’est à dire à droite en regardant la gare. La compagnie du Nord répond que l’emplacement est très mal choisi et demande de trouver un autre point de chute pour cette construction. Elle propose le côté gauche, près de la passerelle du Fresnoy. La municipalité juge très incommode cet emplacement gênant l’accès à la passerelle. La compagnie de tramways remarque de son côté que l’emplacement est situé trop loin des voies.

La municipalité opte pour le déplacement et choisit pour y implanter le kiosque le trottoir situé devant les bureaux de la grande vitesse et l’octroi, c’est à dire à droite en regardant la gare. La compagnie du Nord répond que l’emplacement est très mal choisi et demande de trouver un autre point de chute pour cette construction. Elle propose le côté gauche, près de la passerelle du Fresnoy. La municipalité juge très incommode cet emplacement gênant l’accès à la passerelle. La compagnie de tramways remarque de son côté que l’emplacement est situé trop loin des voies.

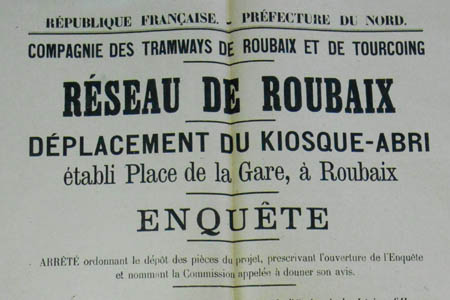

Toutes ces études, sont faites avant la guerre, et les hostilités arrêtent le projet. Il ne revient à la surface qu’à partir de 1920. Cette année là, une commission municipale se rend sur place et préconise enfin l’entrée du passage Deldique, avec une partie en saillie sur le trottoir, de même importance que celles des terrasses des cafés situés à côté. Elle ne prévoit plus une démolition, mais un simple déplacement.

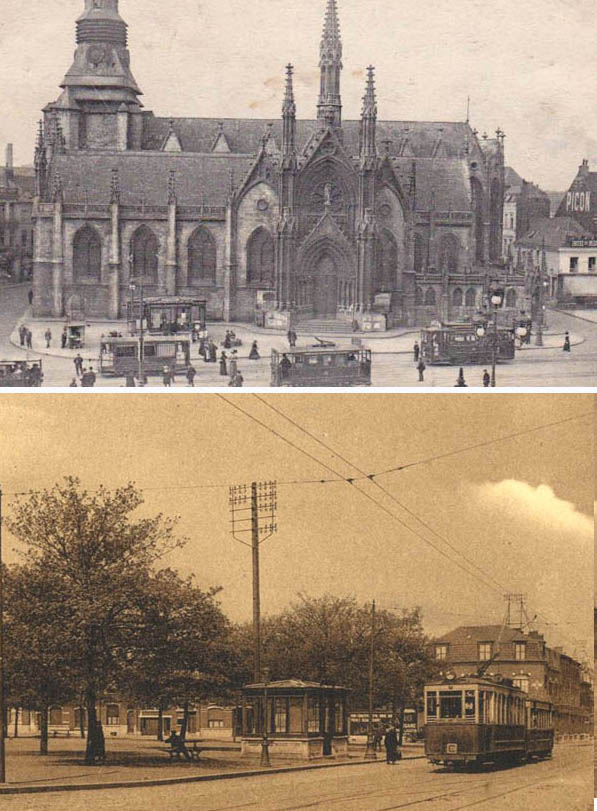

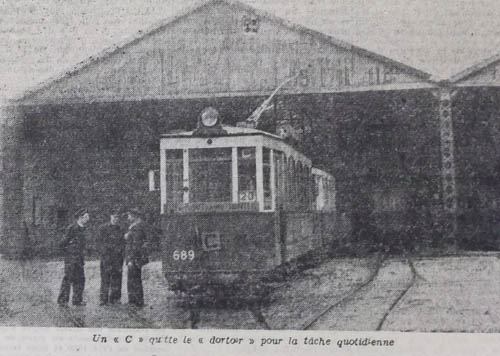

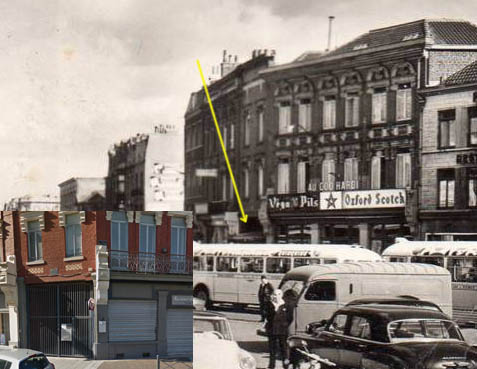

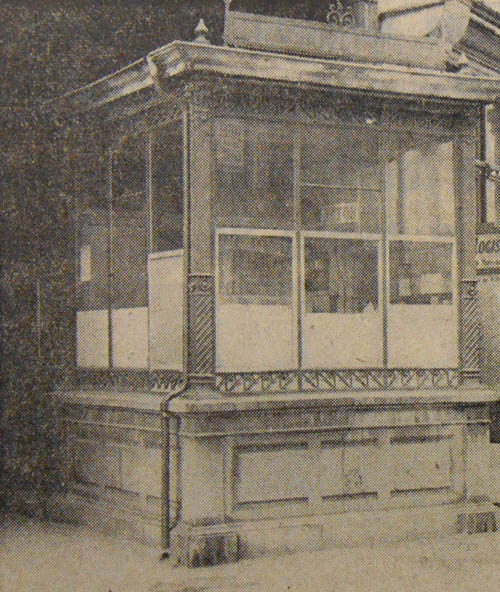

Les travaux sont réalisés par la compagnie des tramways et le kiosque rejoint son nouvel emplacement. Il est maintenant placé sur la gauche de la place, à la limite de la rue de la gare, à côté du café du Coq Hardi. L’impasse a été couverte entre-temps et seule une partie de l’abri en émerge. Un photo nous laisse apercevoir son toit au dessus de l’autobus :

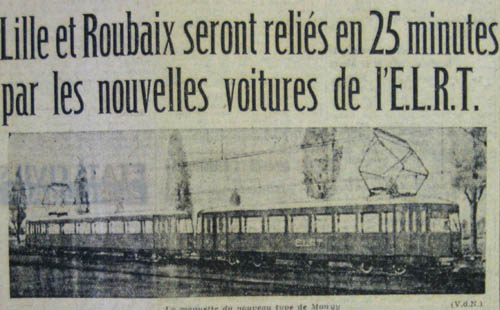

Un article du Journal de Roubaix de 1935 nous informe que la l’ELRT propose de déplacer l’abri depuis « la petite ruelle » vers le trottoir des numéros impairs, de manière à ce que le chef de station puisse « commodément surveiller l’embarquement des voyageurs et donner au wattman le signal de départ ». Cette proposition n’a pas de suite, et l’abri reste au même endroit jusque bien après la guerre.

Un article du Journal de Roubaix de 1935 nous informe que la l’ELRT propose de déplacer l’abri depuis « la petite ruelle » vers le trottoir des numéros impairs, de manière à ce que le chef de station puisse « commodément surveiller l’embarquement des voyageurs et donner au wattman le signal de départ ». Cette proposition n’a pas de suite, et l’abri reste au même endroit jusque bien après la guerre.

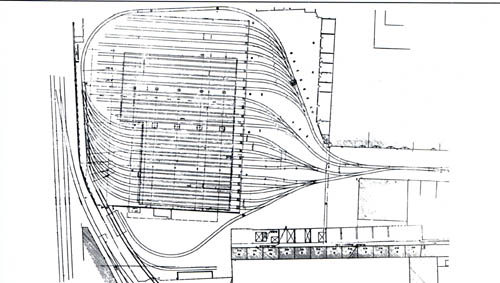

Néanmoins on se préoccupe d’aménager la place cette même année 1935 pour faciliter la circulation, gênée par le nombre des tramways mis en réserve et stationnés au milieu de la place en attendant les heures de pointe pour être mis en service. En effet, l’abondance des véhicules particuliers devient telle que les bouchons se multiplient à cet endroit. L’idée est de reporter les stationnements des trams le long des trottoirs, de supprimer les poteaux supportant les lignes aériennes, et de créer une double voie dans la rue de l’Alma pour y reporter les tramways en réserve d’utilisation. L’abri est de plus en plus mal placé…

Les autres documents proviennent de collections particulières