Depuis 1876, date de son édification, le Couvent des Clarisses a vu maintes fois son environnement évoluer. Le vieux sentier des Ogiers qui passait à proximité est devenu la rue de Wasquehal et la rue des Ogiers à son débouché dans la rue de l’épeule. L’endroit s’est progressivement garni de longues rangées d’habitations ouvrières alors que l’industrie remplissait l’espace entre la voie de chemin de fer et la rue de l’épeule. A titre d’exemple, dans la rue de Wasquehal on trouvait autrefois la Fonderie de l’Epeule, la Société anonyme de finissage anglais, la Société roubaisienne de vêtements imperméables. Un certain nombre de courées y furent édifiées : en 1953, nous trouvons au n° 21 la cour du Brondeloire et la cour Delannoy, au n° 10 la cité Delporte, au n° 30 l’impasse de la Fonderie, au n° 36 la cour Baudaert-Dupriez et au n° 108 la cour Leman. En 1883, le quartier des rues de Wasquehal, des Ogiers et Watt est décrit comme l’un des plus humides et des plus boueux de la Ville, avant la construction d’un aqueduc dont la réception définitive aura lieu le 30 avril 1885. Sa construction fit disparaître les fossés et permit d’élargir la chaussée. Créée par une délibération du Conseil Municipal du 24 février 1893, la rue Bell fut approuvée par la Préfecture le 6 Mars de la même année. Située à la limite des territoires de Croix et de Roubaix, elle est dans l’immédiat voisinage de la société du Peignage de l’épeule. La rue Bell se verra complétée par une nouvelle série de constructions au cours des années 1920.

Une nouvelle mutation du quartier se prépare en 1970, il s’agit d’une importante opération de résorption de l’habitat qui concerne les ilots Bell (rue de Wasquehal), Frère (cour située rue de Mouvaux), Aigle d’Or (cour située rue de la fosse aux chênes), Faidherbe II (cours situées rue Cugnot, rue des Vélocipèdes, rue de la limite), la Paix (cours situées rue du fort, rue de la longue chemise), et Petit Paradis (cour située Grand Rue, rue Lacroix, rue Fourcroy). Les locaux utilisés à des fins d’habitation dans ces zones sont déclarés impropres pour des raisons d’hygiène, de sécurité de salubrité. L’opération de résorption va concerner un périmètre en forme de rectangle constitué par la rue de la limite, la rue de Wasquehal, la rue des ogiers, la rue de l’épeule.

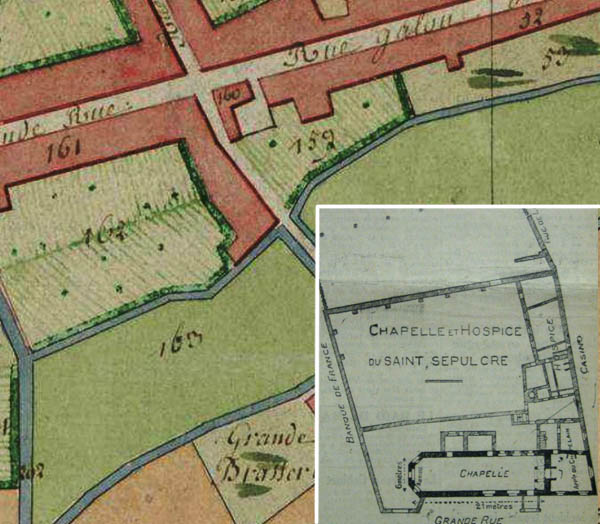

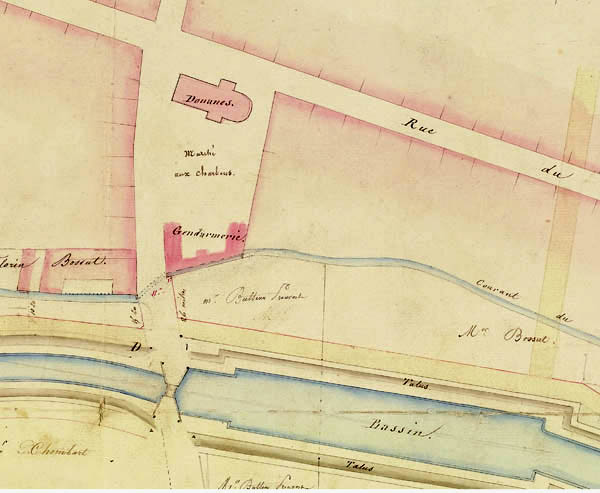

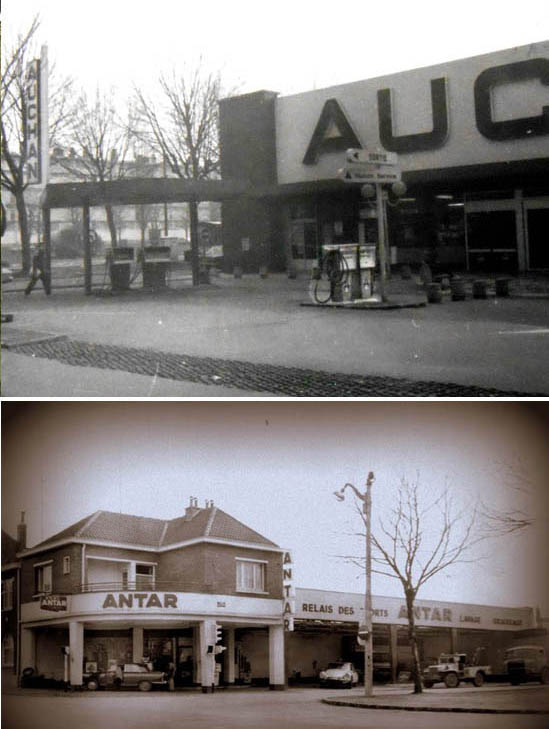

Quel est l’état des lieux du quartier en 1972 ? La rue Bell, créée en 1893, longue de 190 mètres sur 10-12 de large, se déroule du n°3 au 61 et du n°22 au 72. On y trouve un serrurier M. Créteur au 3, un coiffeur dames Mme Duhem au 25, après la rue Morse. Il y a des maisons inoccupées aux n° 9, 13, 39. Du côté pair, le Patronage St Sépulcre est au 36, et la maison du 72 est inoccupée. Établie de 1871 à 1888, la rue Cugnot fait 160 mètres de long sur 10 de large et présente une soixantaine de numéros pairs et impairs. Un pharmacien, M.Goddefroy occupe les n°1 à 5, la crémerie Descamps le n°11, les Taxis Vanhoorde le n°33. Côté pair, la technique électrique est aun°6, et on dénombre deux cours, Delmotte n°16, Cour Fontaine n°24. Les n°10,14,22 sont inoccupés. La petite rue Foucault date de 1891, fait 110 mètres de long sur 12 de large et s’étend du n°1 au n°41 et n°2 à 38. La rue des Ogiers est plus ancienne, établie en 1871, elle ne fait que 95 mètres de long sur 12 de large. Malgré son parcours assez court, on y trouve un boulanger au 7, deux coiffeurs au 3 et au 14. La rue des vélocipèdes fait 115 mètres de long sur 8 de large et comprend peu de numéros : du n°1 au 39 et du n°2 au 46. Une entreprise de couverture Debarge est au 17, puis une succession de courées, Cour Malfait 21bis, cour Faidherbe 25, Cour Huvelle 6, Cour Vandenbroeck 40bis. Enfin la rue de Wasquehal réalisée en 1871, fait 430 mètres de long sur 10 à 12 de large et s’étend du n°2 au 118. On y trouve les Clarisses au n°2, la cité Delporte au 10, l’impasse de la fonderie (16/18), l’impasse fleurie 32, cour Baudaert Dupriez 36, cour Leman 108, et beaucoup d’inoccupés, environ 1/3 de la rue. Il s’agit donc d’une partie de quartier relativement ancienne, près d’un siècle d’existence, où s’est développé un habitat serré fait de courées et de barres, dont on va démolir l’intégralité des bâtiments ou presque.

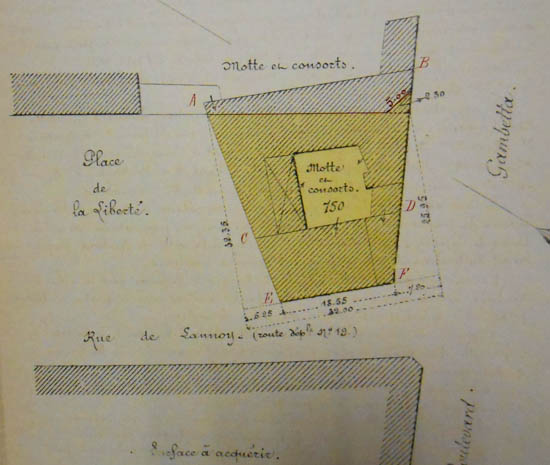

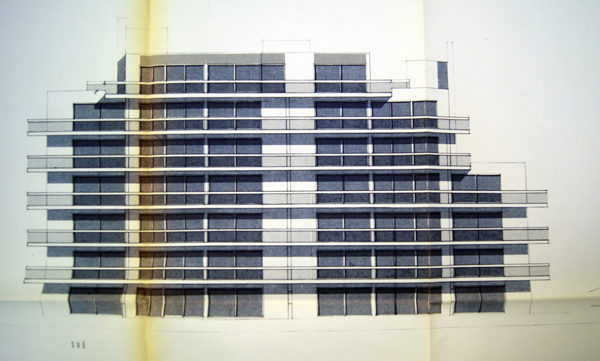

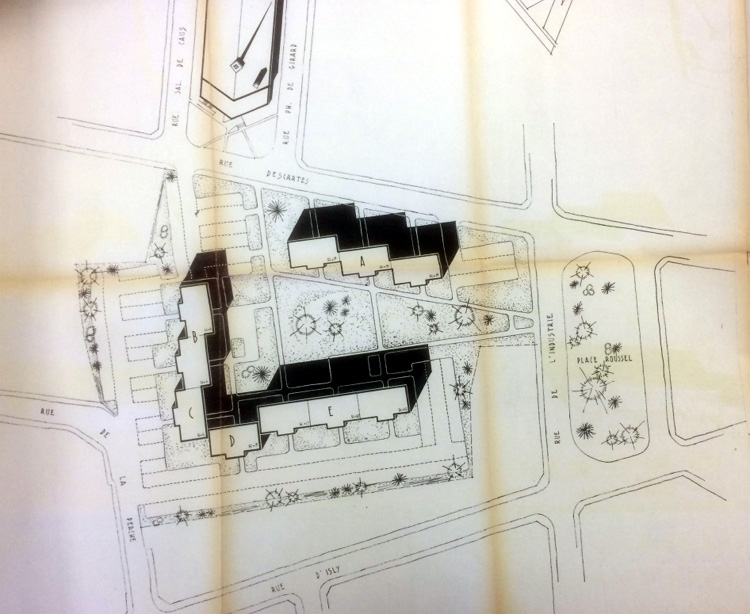

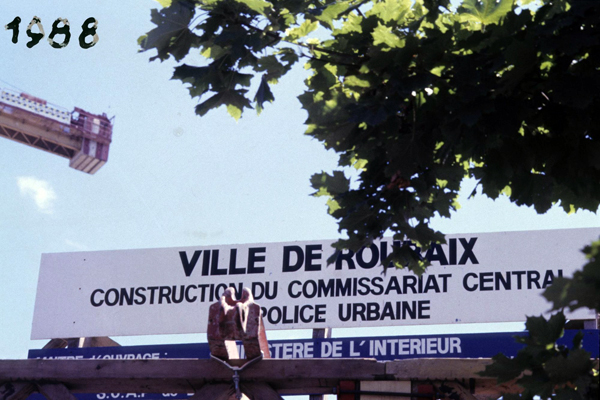

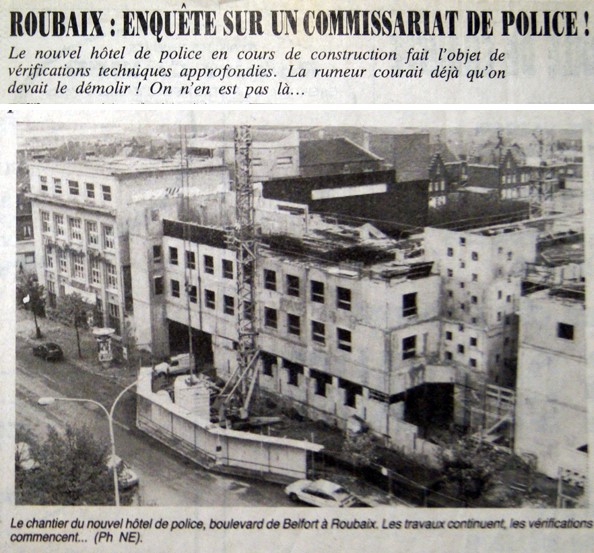

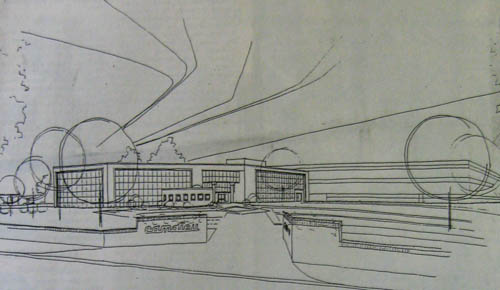

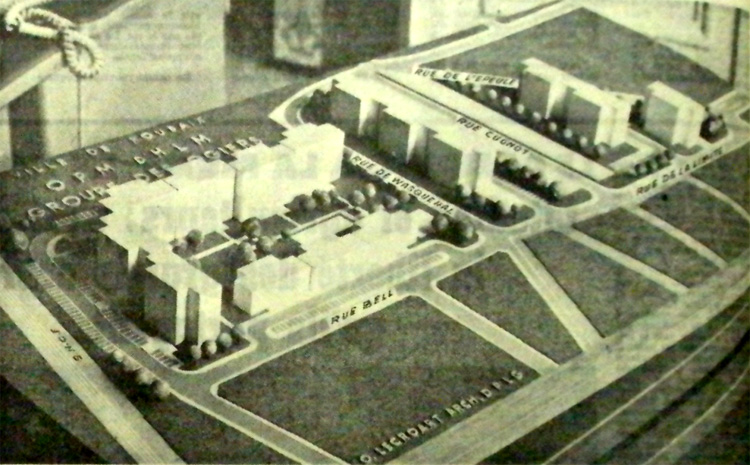

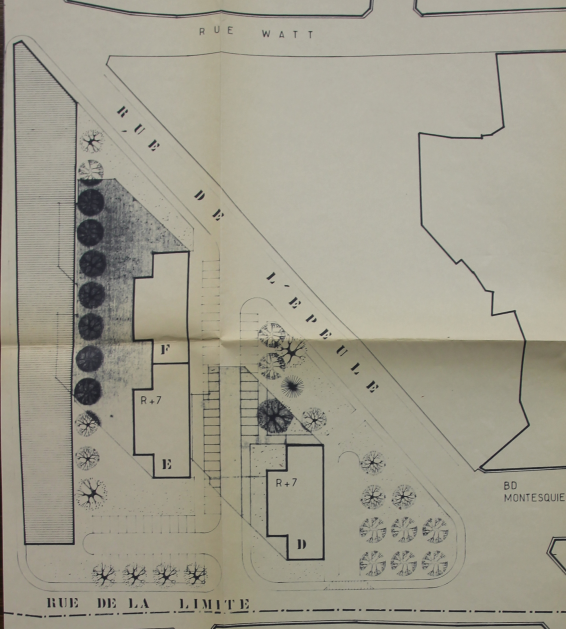

Le projet est de supprimer 58 habitations rue Bell et de construire 117 logements PLR et pour l’ilot Faidherbe II, démolir 80 habitations et construire 92 HLMO. L’architecte chargé du dossier est Omer Lecroart. La déclaration d’utilité publique a été décidée en juillet 1970 et les mesures d’expropriation démarrent en septembre 1972 pour la partie Faidherbe II, concernant notamment la cour Vanderdonck rue des Vélocipèdes et la ruelle Cugnot, comme nous l’apprend l’encart dans le journal daté de février 1973.

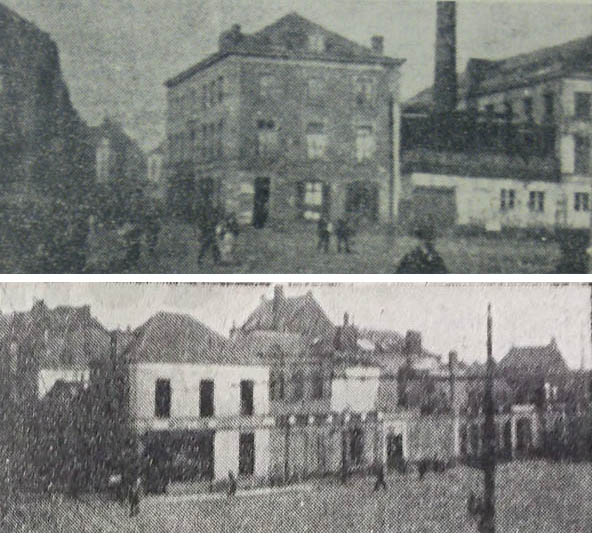

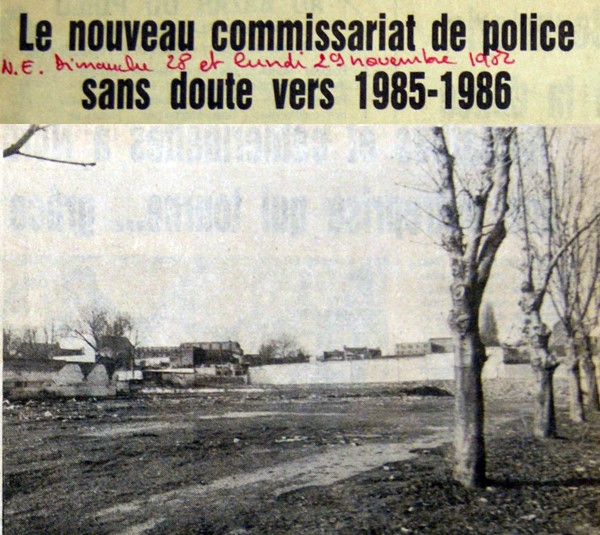

En 1972, c’est le début de l’opération démolition : rue Bell 2 à 72 (tout le côté pair) et rue de Wasquehal 42-44. Pendant l’été 1972, le quartier reçoit une visite ministérielle et sa première coulée de béton. Robert-André Vivien (1923-1995) homme politique français, député de Seine puis du Val-de-Marne, est alors secrétaire d’État au Logement et il participe activement à la solution du problème des bidonvilles et à la création de l’Agence nationale pour l’amélioration de l’habitat (ANAH). Il est en visite aux Ogiers.

Après cette visite, la première coulée de béton se déroule rue des Ogiers en présence du Préfet, en juillet. Le premier bâtiment réalisé sera celui des Ogiers. Les mesures d’expropriation prendront quelque temps, ce qui explique la chronologie de réalisation des nouvelles constructions.

En Septembre 1974, la partie Vélocipèdes est construite, et la rue Cugnot est épargnée par les démolitions. Coût trop élevé de l’opération ? Volonté de garder une rue déjà viabilisée ? Il manque encore les grands immeubles au fond qui seront réalisés en 1975.