Suite d’un précédent article intitulé : le parc Masurel

L’entreprise Ferret Savinel confie à l’architecte J.P Watel, en 1980, le soin de concevoir le projet ambitieux du parc Masurel sur un terrain de 8 ha, appelé à devenir le parc de Beaumont.

Interroger le passé pour comprendre le présent et préparer l'avenir

Suite d’un précédent article intitulé : le parc Masurel

L’entreprise Ferret Savinel confie à l’architecte J.P Watel, en 1980, le soin de concevoir le projet ambitieux du parc Masurel sur un terrain de 8 ha, appelé à devenir le parc de Beaumont.

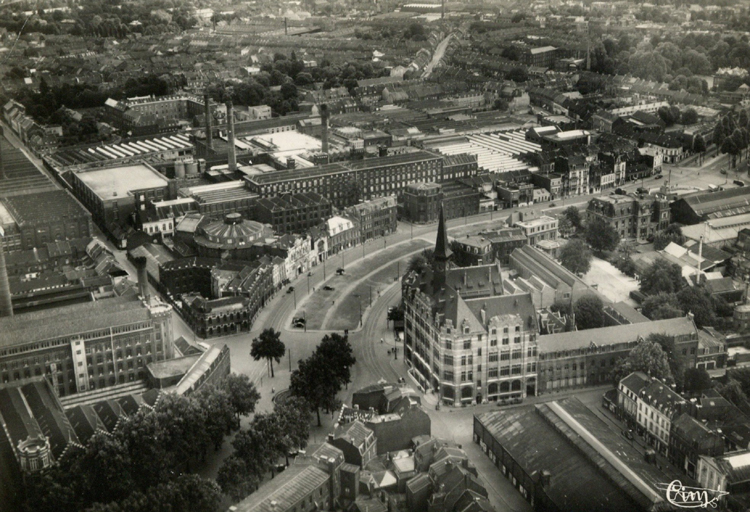

En 1886, le conseil municipal décide le redressement du chemin vicinal numéro 10, dit du Pile et en profite pour créer une place. C’est l’époque où les édiles se préoccupent de créer à Roubaix des places publiques pour aérer les quartiers et permettre aux fêtes et manifestations diverses de s’y dérouler. On crée donc au tout début des années 1890 une série de six places, dont celles du Travail au Sud-Ouest, de la Fraternité au Sud, Édouard Roussel au Nord-Ouest, de la Nation et du Progrès au Nord-Est, et, celle qui nous occupe aujourd’hui, la place Carnot au Sud-Est. Toutes sont implantées le long d’une voie de communication existante. Continuer la lecture de « Roubaix : La place du Pile »

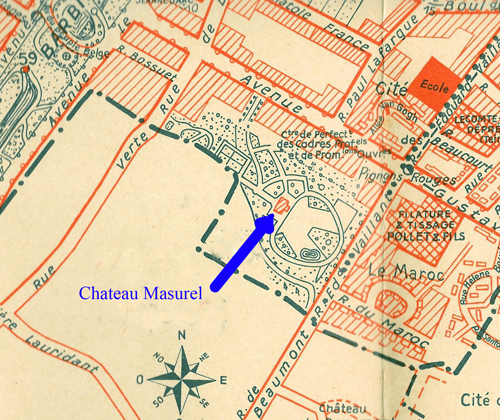

Le parc Masurel se trouve avenue Gustave Delory, derrière les villas et les appartements cossus. Le parc est donc invisible de l’avenue.

L’entrée du parc se fait par une allée privée au N° 24. C’est aujourd’hui l’entrée de la prestigieuse école EDHEC.

Ce terrain se termine rue Edouard Vaillant, à l’Est, et sur la ville de Croix, au Sud.

C’est un parc immense de 8 hectares. On y trouve des arbres magnifiques, dont certains sont centenaires : des bouleaux, chênes, marronniers, merisiers, peupliers.

On l’appelle Parc Masurel, car Ernest Masurel et son épouse Marcelle Huet sont propriétaires du terrain et de la demeure.

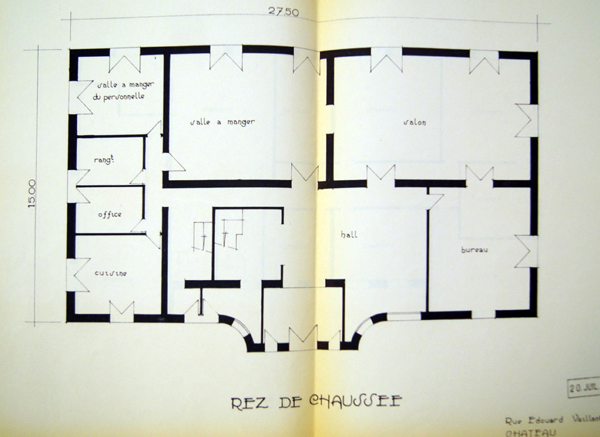

M et Mme Masurel y résident. C’est en fait, un véritable château ! Ses dimensions sont de 27,50m de longueur sur 15m de largeur soit 400 m2 au sol.

Il y a 3 niveaux, soit un total de plus de 1200 m2 habitables.

Au rez de chaussée on trouve un hall, une salle à manger, un salon, un bureau, une cuisine, un office et une salle à manger pour le personnel.

Au 1° étage : 8 chambres pour les membres de la famille et les invités, 2 WC et 2 salles de bains.

Au 3° étage : 9 chambres et 2 salles de rangement.

M et Mme Masurel ont trois enfants, et au vu du nombre de chambres, on peut imaginer qu’il devait y avoir beaucoup de personnel : femmes de chambre, cuisiniers, et jardiniers.

Il existe également sur le terrain, une maison de 100 m2 pour le gardien.

M Masurel devenu veuf, décède en 1974. Les héritiers ne tiennent pas à reprendre la demeure, étant donné les frais d’entretien que cela représenterait. Ils décident donc de mettre la propriété en vente.

Toutes les richesses à l’intérieur du château sont vendues ( tableaux, œuvres d’art, boiseries, marbres etc ). La maison est cédée au promoteur Ferret Savinel et sera démolie. Le projet de construction d’un lotissement est signé par le P.D.G de l’entreprise Ferret Savinel, Jean Arnault en Juillet 1979.

à suivre . . .

Remerciements aux archives municipales.

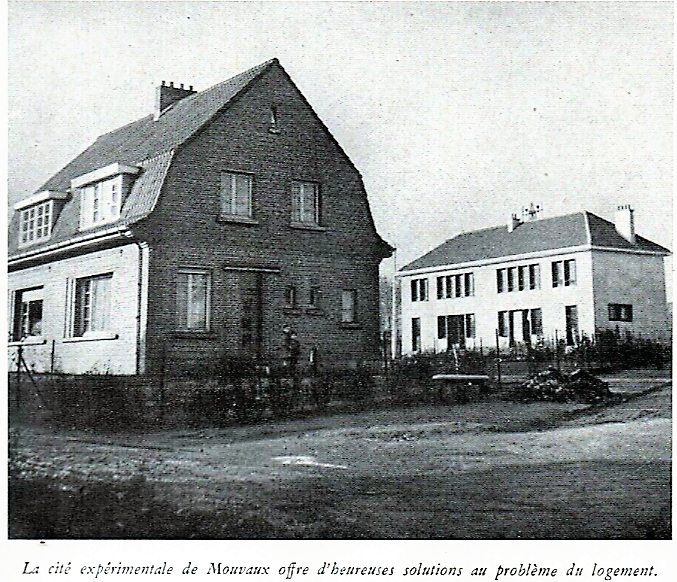

Guy Lapchin était un architecte parisien jusqu’à ce qu’il déménage avec femme et enfants pour s’installer à Croix, rue Gustave Delory et ensuite à Roubaix avenue Louis Pluquet. Un peu plus tard, il devient architecte en chef du Comité Inter-professionnel du Logement (CIL) de Roubaix-Tourcoing ; il construira à ce titre plus de 10 000 logements jusqu’en 1957, année de création de sa propre agence installée à Roubaix. D’après le témoignage de l’entrepreneur René Dutilleul1, c’est par le biais d’un concours de prototypes, organisé pour la fameuse Exposition sur l’habitat qui eut lieu à Roubaix en 1946 parallèlement à la construction de la cité expérimentale du Congo à Mouvaux, que le CIL comptait choisir un architecte. C’est Guy Lapchin alors associé à l’architecte Joseph Delplanque, qui remporta le concours. Albert Prouvost, l’un des fondateurs du CIL, nous propose une autre version. Il raconte que c’est lui qui a choisi le premier architecte du CIL, un certain René Magnan : « Je m’assure le concours d’un architecte, René Magnan, qui deviaux endra un grand urbaniste et dirigera notre bureau d’étude, aidé de Jean-Serge Dubus, ancien journaliste à l’Écho du Nord et d’Henri Hof, ancien directeur financier de la ville de Lille. Bientôt Guy Lapchin, remarquable architecte remplacera René Magnan »2

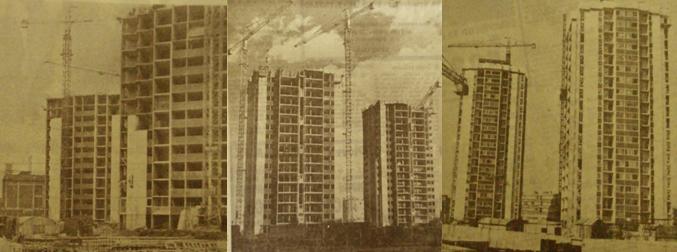

Guy Lapchin et Joseph Delplanque seront responsables des opérations du CIL, jusqu’à la création du CIL de la vallée de la Lys, dont Delplanque prendra la tête, Lapchin restant responsable de Roubaix. Après le projet de cité-jardin du Galon d’eau, Le CIL de Roubaix-Tourcoing, lance un autre chantier sur la plaine du Pont Rouge. Le secteur concerné s’étend entre la rue de Lannoy, la rue Saint-Hubert et l’avenue Salengro, au-delà de la rue de Maufait. Le projet est confié à la société d’HBM du Toit Familial de Roubaix-Tourcoing, fondée par le CIL en 1946, et à l’architecte en chef du CIL Guy Lapchin. Nous avons évoqué ces constructions par ailleurs dans notre site (On lotit au Pont Rouge). Les travaux démarrent par un groupe d’habitations collectives au croisement de la rue de Lannoy et de la future rue Robert Schuman. Ce groupe comprend 6 petits immeubles de briques rouges, affichant trois niveaux et des toits fortement pentus. Les bâtiments sont disposés autour d’un vaste espace vert dégagé. Dans une second temps, le programme est complété par un ensemble de maisons individuelles groupées. Au total, ce sont 293 logements sociaux qui seront réalisés. Ils sont aujourd’hui gérés par Vilogia.

Guy Lapchin aurait eu l’idée de recourir aux architectes Dubuisson, Gillet, ou Prouvé, pour la réalisation des nombreux chantiers du CIL. Jean Dubuisson, prix de Rome en 1945, se voit ainsi confier la résidence du Parc à Croix. Il réalise aussi avec Guy Lapchin les Hauts Champs à Roubaix pour le CIL à travers la société d’HLM le Toit Familial. De même Guillaume Gillet, premier grand prix de Rome en 1946, fut un fidèle du CIL, de la résidence du Parc à Croix jusqu’au fameux «Os à moelle» de l’opération Roubaix 2000. Jean Prouvé, un des plus grands architectes constructeurs du XXe siècle, réalise en 1959 les murs rideaux d’aluminium de la tour du fer à cheval élevée par Guillaume Gillet.

En 1957, Guy Lapchin décide de créer sa propre agence, au 71 boulevard de Paris à Roubaix. Elle a pour domaine d’activité l’architecture, l’urbanisme et le paysage. L’équipe travaille sur des projets aussi divers que le logement, la santé, les bureaux, les locaux industriels et commerciaux. Sa zone d’activité s’étend sur tout le département du Nord. L’agence a eu pendant une vingtaine d’années une antenne à Douchy-lez-Mines puis avenue de Verdun à Valenciennes. L’agence a dû déménager en 1986 dans la zone industrielle « La Pilaterie » à Wasquehal. Le cabinet Lapchin est une entreprise familiale : après sa création par Mr Guy Lapchin, son fils Jacques, dès la fin de ses études, vient le rejoindre en 1967, puis son beau-frère Pierre Ros devient un associé en 1981. Enfin, son petit-fils Franck entre dans le cabinet en 1989.

1Cité par Alice Thomine in Le logement social à Roubaix au xxe siècle Ed Ihris

2In Albert A Prouvost Toujours plus loin Ed la Voix du Nord

Photos architectes : Lapchin Nord éclair, Dubuisson amc architecture, Gillet, musée HLM, Prouvé printerest

La rénovation de la friche Motte-Bossut, de 1983 à 1993, a permis la création du Centre international de la communication, espace de diffusion des nouvelles technologies de l’information et de la communication, et celles des archives du monde du travail. Une zone d’activité tertiaire s’organise, dès 1990, avec la création de la ZAC Motte-Porisse. Continuer la lecture de « La diagonale des paraboles »

Janvier 1989, c’est l’an 1 du câble à Roubaix. Les premiers abonnés sont connectés à la fin du mois, par une société privée filiale de la Générale de chauffe qui construit et gère le réseau. Cette société a été choisie car elle propose des délais intéressants et des possibilités technologiques. Pour la conférence de présentation, 1200 prises sont installées dans le centre de Roubaix. En février le réseau câblé est inauguré, il dessert 300.000 habitants les premiers abonnés reçoivent les images du monde depuis quinze jours, ils ont « le monde au bout des doigts ». En mai, un grand photographe couturier, Thierry Mugler, vient à Roubaix pour faire la campagne de promotion de l’Eurotéléport.

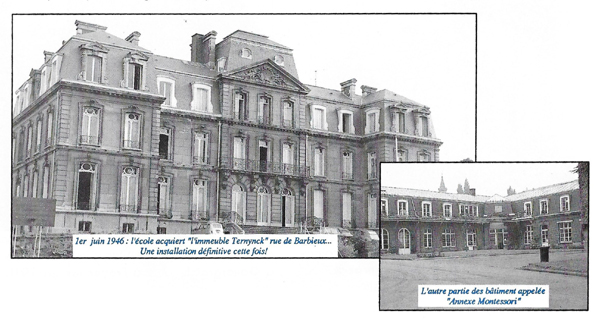

L’école des sœurs dominicaines se situe au 25 rue de Lille (bâtiment acheté à la famille Ternynck en 1919). Les locaux deviennent trop petits car l’école ne cesse de se développer. Il faut donc songer à s’installer ailleurs. Le président de l’école, Fernand Lepoutre, fait l’acquisition du château Ternynck le 1er Juin 1946. Le financement a pu être réalisé grâce à des emprunts, des dons de la congrégation et des familles, mais aussi par des ventes de charité et des séances théâtrales.

Continuer la lecture de « Du château Ternynck à l’école Jeanne d’Arc (suite) »

Henri Ternynck est un industriel roubaisien, dans le domaine du textile. Il possède une usine de tissage et filature, située sur le Boulevard de Fourmies ( voir un précédent article sur notre site, intitulé : l’usine Ternynck ) ainsi qu’une entreprise rue de la Fosse aux Chênes. Ses immenses bureaux se situent au 50 rue de la gare ( à l’angle de la rue de l’hospice ). Henri Ternynck gère ses affaires avec ses enfants, et crée l’entreprise Henri Ternynck et fils. Tous les membres de la famille Ternynck habitent dans différents endroits à Roubaix.

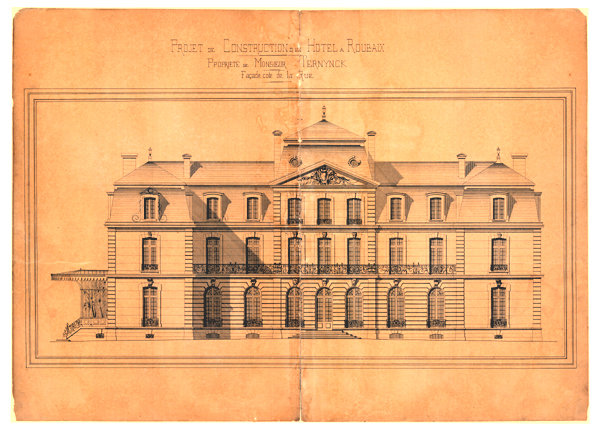

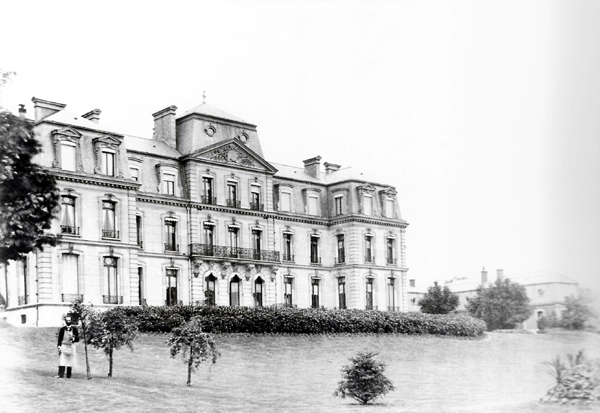

Un des fils d’Henri, Edmond Ternynck, se marie avec Marie Dormeuil, en 1878. Il décide de faire construire son hôtel particulier vers 1880. Il fait l’acquisition d’un terrain vierge de 13.519 m2, situé au 32 rue de Barbieux, pour y faire construire sa demeure. L’extrémité de cette immense parcelle se situe avenue Le Notre, en bordure du parc de Barbieux. Il confie le projet à l’architecte M. Dupire, qui s’inspire du château de Raray dans l’Oise, pour édifier les plans de la demeure.

Le château du Huchon, comme on l’appelle à l’époque, est très imposant, Il est composé de très nombreuses pièces, sur trois niveaux. Au rez de chaussée, une galerie de 24m de long fait face à la rue, c’est une galerie de façade pour y exposer des tableaux et œuvres d’art. La décoration des salles est luxueuse : cheminée dans chaque pièce, moulures bois, portes intérieures monumentales. Au 2° étage, se situent les chambres pour le personnel : les femmes de chambre et les femmes de ménage sont en effet très nombreuses et nécessaires pour le service des châtelains.

A l’extérieur, côté sud, est édifiée une terrasse couverte pour les beaux jours.

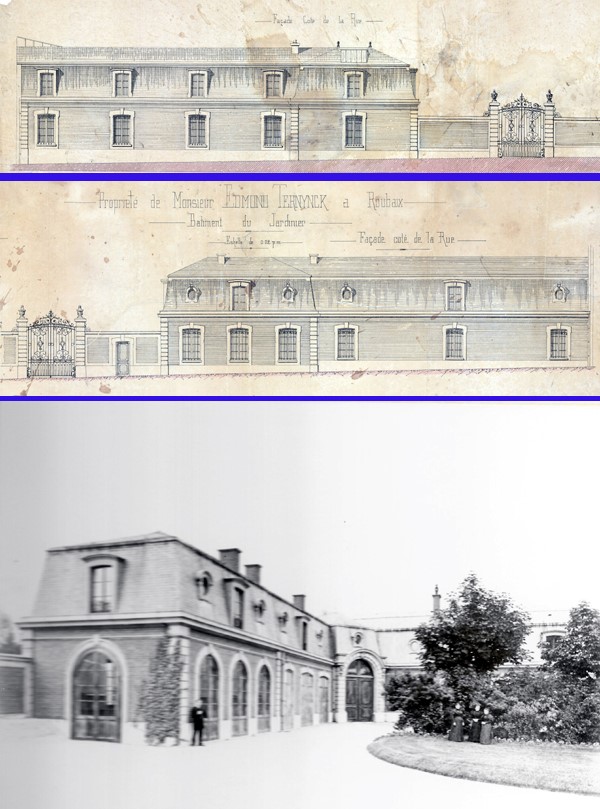

De chaque côté du château, ( côté rue ) sont édifiés deux bâtiments séparés. Le premier est réservé aux écuries, car les déplacements à l’époque se font essentiellement en véhicules hippomobiles ( fiacres, calèches ). Le deuxième, appelé bâtiment des communs, est consacré aux nombreux jardiniers. On y trouve la resserre et un hangar pour stocker le matériel. Le long du mur de clôture, se trouvent un clapier et un poulailler.

Dans les années 1920, de nombreuses nouvelles constructions sont érigées dans la rue de Barbieux. La municipalité décide alors d’une nouvelle numérotation des habitations. C’est ainsi que le 32 rue de Barbieux devient le 68.

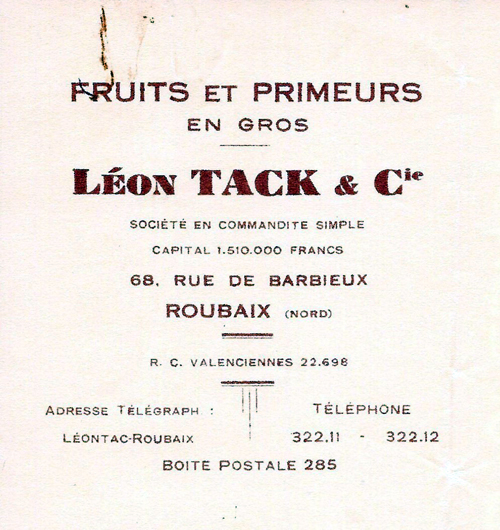

Edmond décède en 1914. Son épouse, Marie Ternynck, continue à gérer seule la demeure. La propriété est immense. Une partie du château ( la moitié du rez de chaussée et la moitié du sous sol, sur le côté sud ) est louée, en 1929, à Léon Tack et son épouse Gabrielle née Catry.

Léon Tack est grossiste et importateur en fruits, primeurs et légumes. Son entreprise est installée au 23-25 rue de la Halle, où la famille occupe le 1° étage. Le couple et leurs enfants apprécie alors ce nouveau logement spacieux, dans un cadre idyllique et verdoyant.

Marie Ternynck décède en 1934. La famille Tack reste locataire de la demeure rue de Barbieux. En Mai 1940, Léon Tack, son épouse et leurs 7 enfants quittent Roubaix, et partent à Mélicourt dans l’Eure, pour quelques mois, puis descendent dans le sud de la France, et résident à Tarbes pendant quelques mois également. La famille Tack est de retour à Roubaix en 1941 ; les allemands occupent la moitié de la demeure. Léon Tack déménage à la fin de l’année 1942, et part s’installer au 52 rue Dammartin.

À suivre . . .

Remerciements à Carole Baccarrere, Annick Charpentier, Gabrielle et Dany Tack, Béatrice Martin, Florence Tellier, Virginie Samyn ainsi qu’aux Archives Municipales.

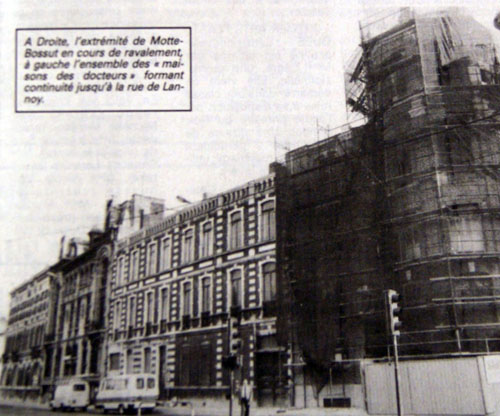

Deux maisons ont été construites en 1897, par l’architecte Dupire, pour Louis Derville, sur le boulevard Gambetta ( entre l’usine Motte Bossut et la rue de Lannoy ). Aujourd’hui, le boulevard a été rebaptisé boulevard du Général Leclerc ( entre les Archives Nationales du Monde du Travail et Mac Arthur Glen ).

On a appelé ces grandes bâtisses : les Maisons des Docteurs, car de nombreux médecins se sont succédé dans cet immeuble depuis la construction. Notons au passage au N° 80 les présences des docteurs De Gandt et Puistienne, au 82 le docteur ophtalmologiste R. Laude, au 86 le docteur Boudailliez-Loridan, au 88 et 90 les dentistes Jacques Prouvost et P. Ferrette,

Les deux maisons sont remarquables, de style florentin, composées de briques et de pierres, avec la présence de médaillons, d’impostes en terre cuite et des loggias à l’italienne, parfaitement dans le style de fin XIX siècle. C’est un patrimoine architectural inestimable, et de surcroît, une valeur « sentimentale » pour bon nombre de Roubaisiens.

Mais voilà, l’ensemble de ces maisons est en danger car la municipalité a programmé de les raser en 1988. Elles sont condamnées pour des raisons techniques et financières.

En Octobre 1988, tout le monde n’accepte pas la démolition programmée de ces maisons ; l’association Art-Action qui veut remettre en valeur le patrimoine roubaisien est prêt à se battre pour éviter cette hérésie.

L’ensemble des maisons des docteurs, offre un prolongement naturel avec l’ancienne usine Motte Bossut, qui, après sa restauration complète, va retrouver une fière allure.

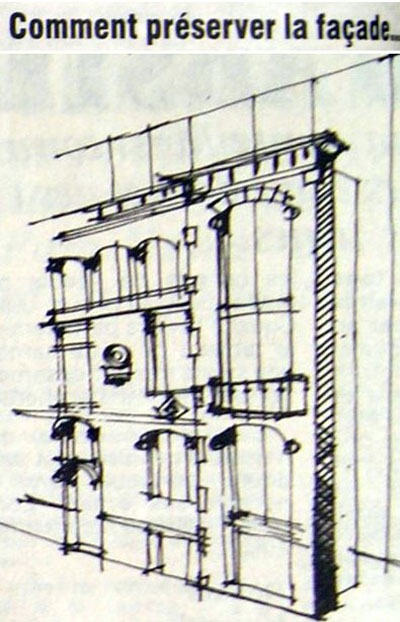

Pourquoi démolir ? Ravaler ces deux bâtisses ferait un ensemble harmonieux, de même type que ce qui a été réalisé avec les Drapiers du boulevard De Gaulle : conserver la façade, tout en construisant par derrière des logements ou des bureaux.

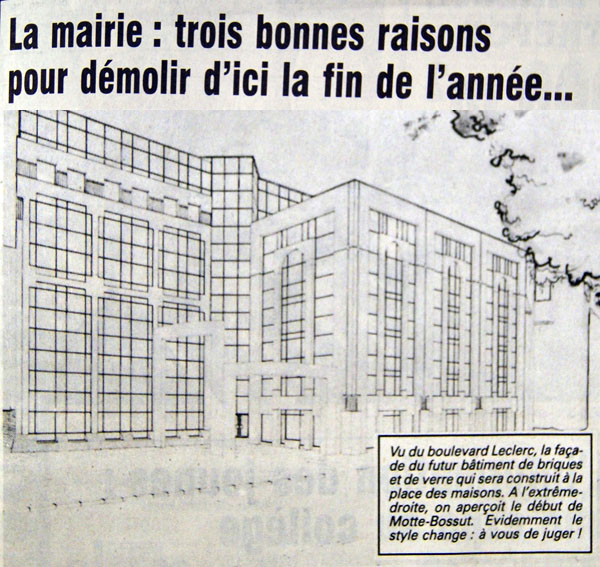

Mais la municipalité en a décidé autrement. Mr Tachau, responsable des services techniques de la ville, précise que le nouveau bâtiment sera composé de bureaux intelligents, c’est à dire équipés des toutes dernières technologies de communication. L’ensemble sera sur 6 niveaux, et garder l’ancienne façade engendrerait un surcoût considérable pour la commune, comme ce qui a été réalisé pour la résidence « Hotelia » pour personnes âgées du 7 Grande rue ( ancienne C.A.F ).

De plus la future station de métro « Eurotéléport » va se trouver en partie, sous l’ensemble des maisons des docteurs. L’ensemble des maisons est donc rasée en début d’année 1989.

Remerciements aux Archives Municipales

Le N° 1 du boulevard de la République, est le premier bâtiment que l’on aperçoit, quand on arrive du Pont Saint Vincent, par la rue d’Alsace, en direction de Tourcoing.

Cet immeuble, assez imposant, sur 4 niveaux ( 1 rez-de-chaussée et 3 étages ), se trouve à l’angle du Boulevard d’Armentières. Le début de la construction date de 1878. En 1885, la brasserie Pollet-Jonville, sise au 52 rue de l’Espérance, se porte acquéreur du bâtiment, pour y créer un estaminet, car l’emplacement est idéal.

Divers commerçants se succèdent alors pour gérer le café tenu par la brasserie : H. Liénard en 1900, Mlle Buyse en 1906, Ch Baillon en 1914, J Delbecq en 1928. En 1932, un incendie ravage une partie du commerce. La brasserie propriétaire des lieux qui s’appelle désormais Pollet-Watine, demande à l’entreprise d’André Dussart d’effectuer les travaux de rénovation. Ensuite, Mme Mullier gère le café à partir de 1937. Après la seconde guerre mondiale, Mlle Renée Desmul reprend le commerce, et le transforme en parfumerie-papeterie.

Renée Desmul s’occupe donc de 2 commerces différents, sous le même toit ; des articles de parfumerie de grandes marques, des produits de beauté d’instituts parisiens, mais également des articles de papeterie : crayons, stylos, cahiers. A la fin des années 1950, le commerce de parfumerie-papeterie est géré par Mme Vve Dumonteil, et peu de temps après, par G Pinchart. Au milieu des années 1960, Amédée Henon-Doye reprend le point de vente, mais abandonne les articles de parfumerie, pour ne se consacrer qu’à son commerce de librairie-papeterie. Christian Pezellier rachète l’immeuble en 1979. Le rez de chaussée commercial est occupé en 1982 par un fournituriste de bureau : Buro-Service et, en 1987, par une agence de travail intérimaire : Flandres Interim.

En 1989, le propriétaire entreprend de gros travaux de rénovation du bâtiment, et, après quelques mois, en 1990, la façade est entièrement rénovée : le résultat est magnifique. Le rez de chaussée peut être remis en location.

Au début des années 2000, une agence immobilière s’installe : Valeurs sûres.

Puis au début des années 2010, lui succède un salon de coiffure : L’esprit coiffure.

En 2014, Philippe Simoens, gérant de l’entreprise Arliane, ( diagnostic immobilier ), dont les bureaux sont installés au 25 rue d’Alsace, souhaite déménager pour trouver un meilleur emplacement, plus spacieux . Il déménage ses locaux au rez de chaussée du 1 Bld de la Republique

Philippe Simoens rachète l’immeuble en 2018 et demande à son architecte de transformer la salle d’accueil pour en faire un lieu plus accueillant, plus chaleureux et sympathique.

Remerciements aux archives municipales et à Philippe Simoens