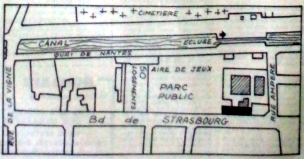

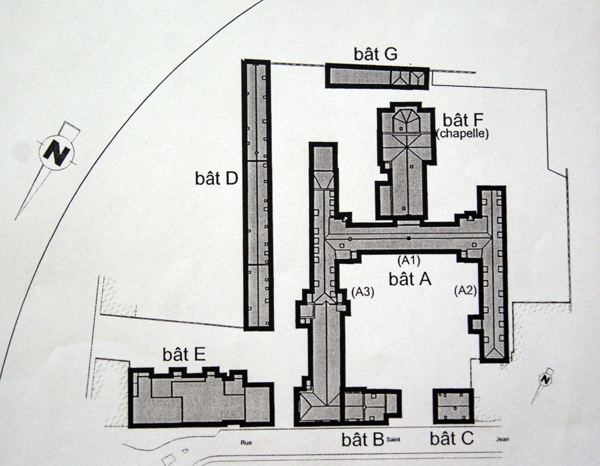

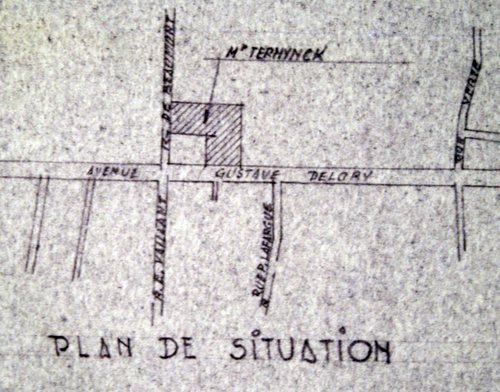

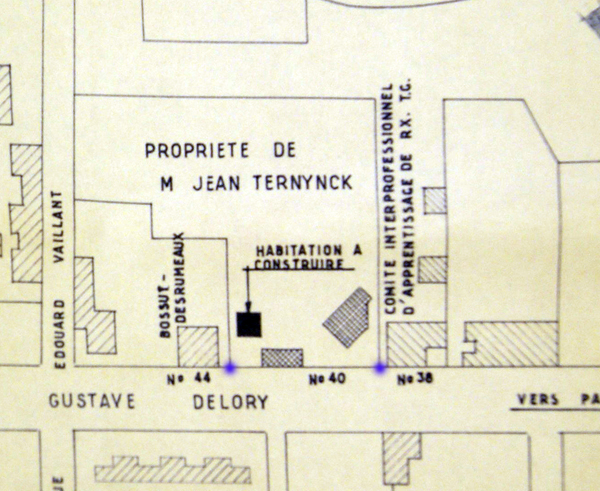

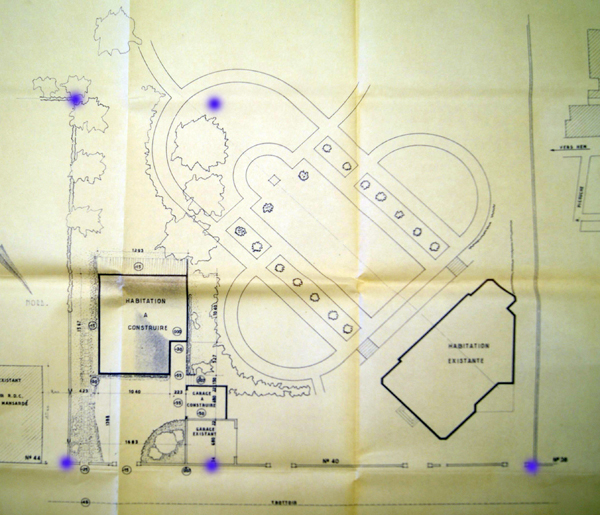

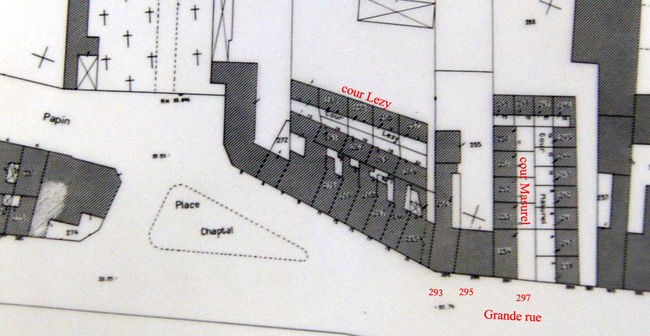

La place Chaptal se situe dans la Grande rue à Roubaix, après le canal et avant la rue d’Avelghem. Les roubaisiens connaissent bien cette petite place, car c’est à cet endroit que se trouve l’entrée principale du cimetière.

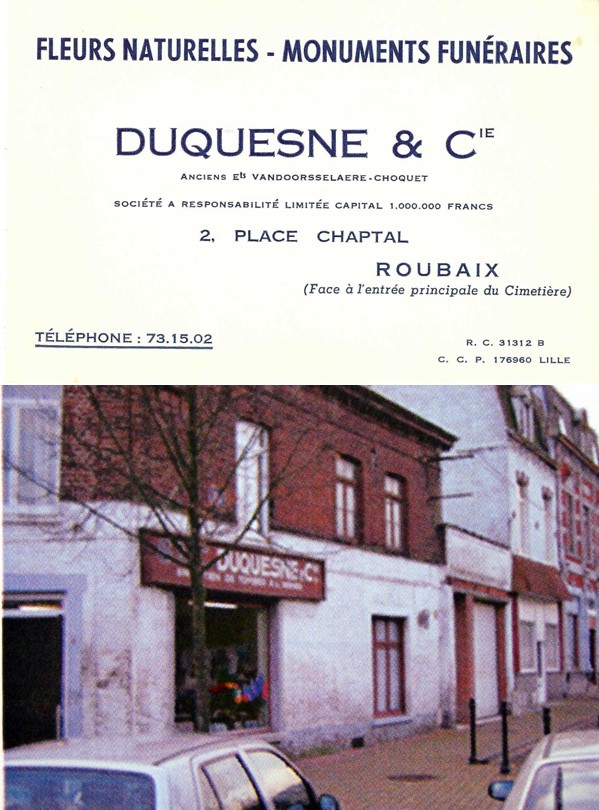

La place Chaptal est triangulaire. A gauche, côte pair, il n’y a qu’un seul numéro : le N° 2, occupé par l’entreprise Duquesne et cie, commerce de fleurs et de monuments funéraires depuis le début des années 1950.

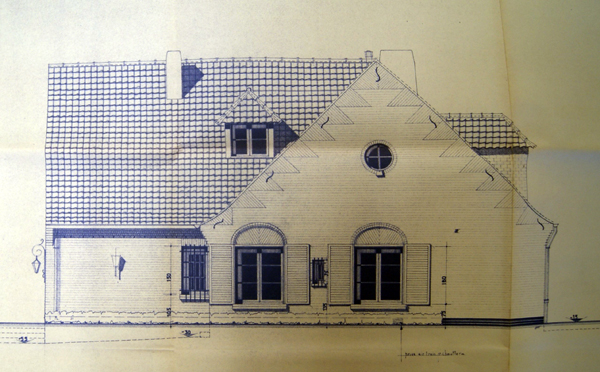

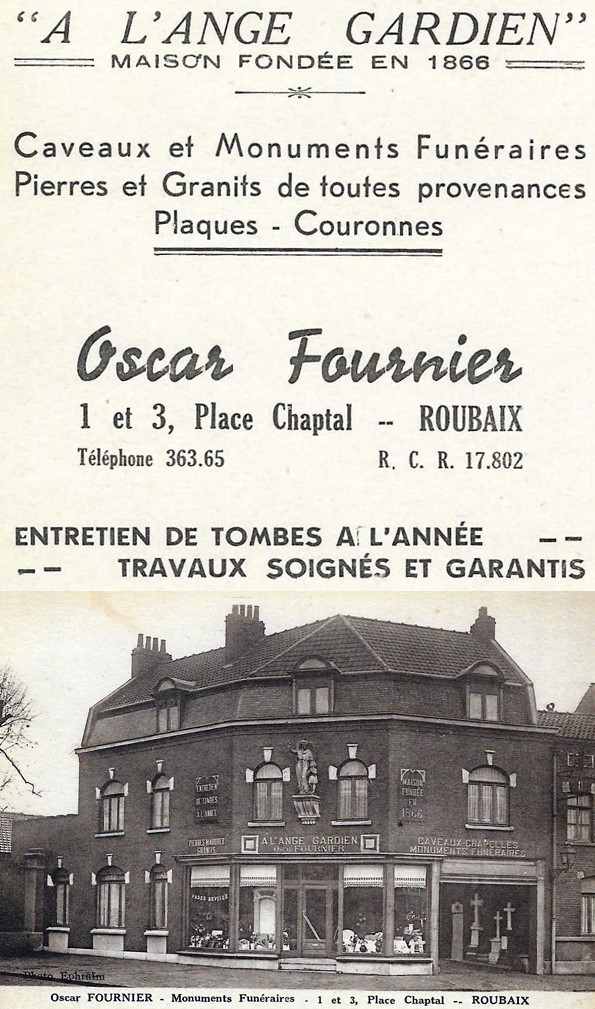

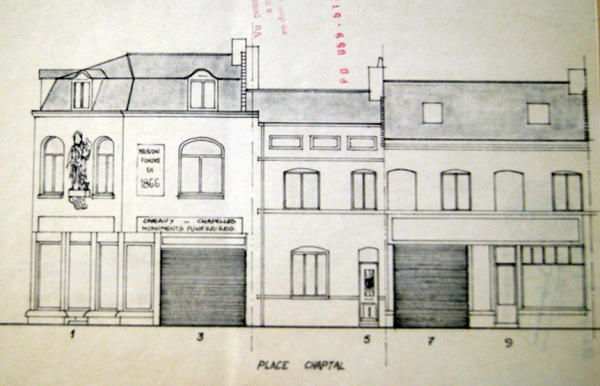

A droite, on trouve une rangée de maisons du N° 1 au N° 21. Oscar Fournier occupe les N° 1 et 3 avec son entreprise de monuments funéraires, caveaux, plaques de marbre et fleurs artificielles à l’enseigne : « A l’Ange Gardien »

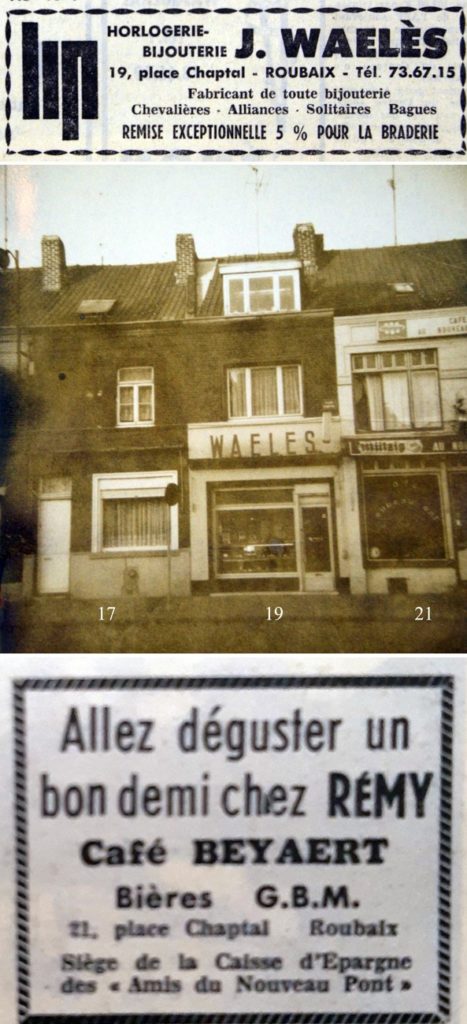

Au N° 7 et 9 on trouve René Hoste, un horticulteur, au N° 19 le bijoutier horloger J. Waeles et au N° 21 le café de G. Beyaert. Ensuite, l’entrée de la courée Lezy se trouve au 21 bis.

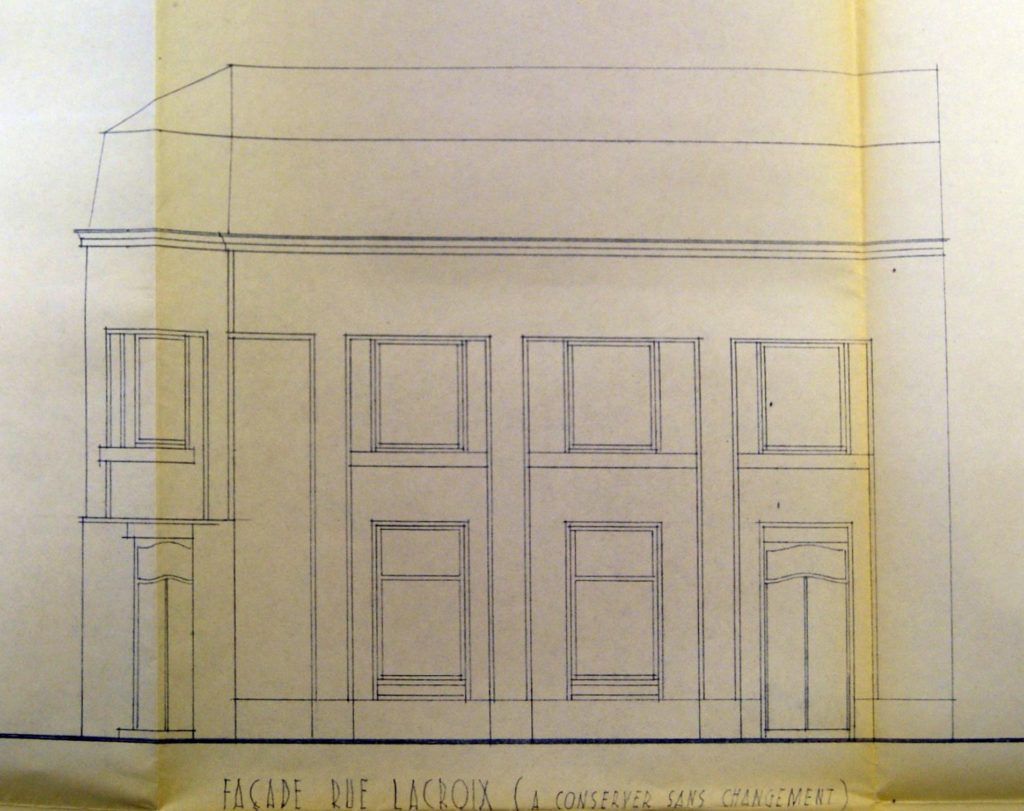

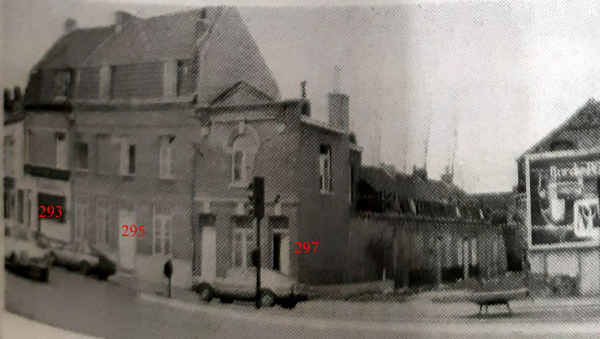

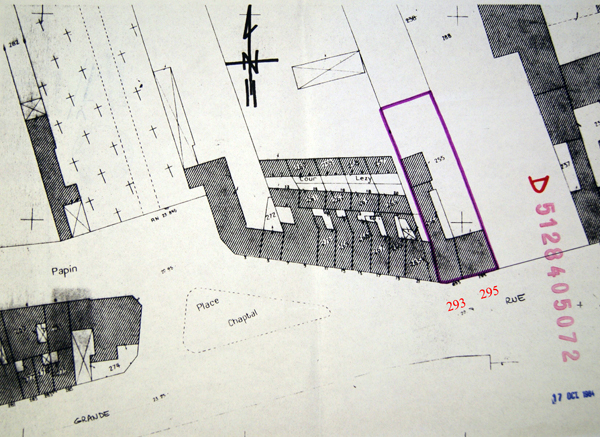

Après le N° 21 de la place Chaptal, on se trouve dans la Grande rue : au N° 293 le café Librecht, au N° 295 l’ancien commissariat de police du V° arrondissement et au N° 297 l’entrée de la courée Masurel

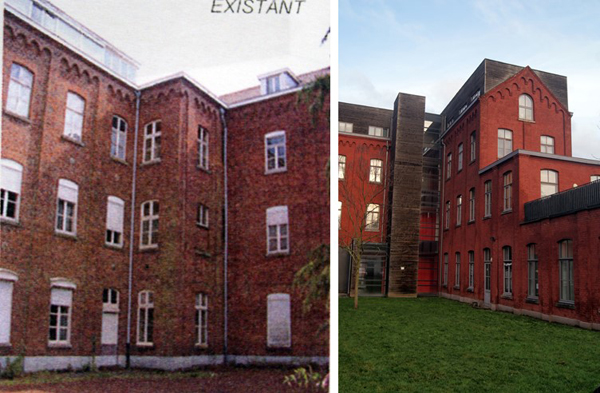

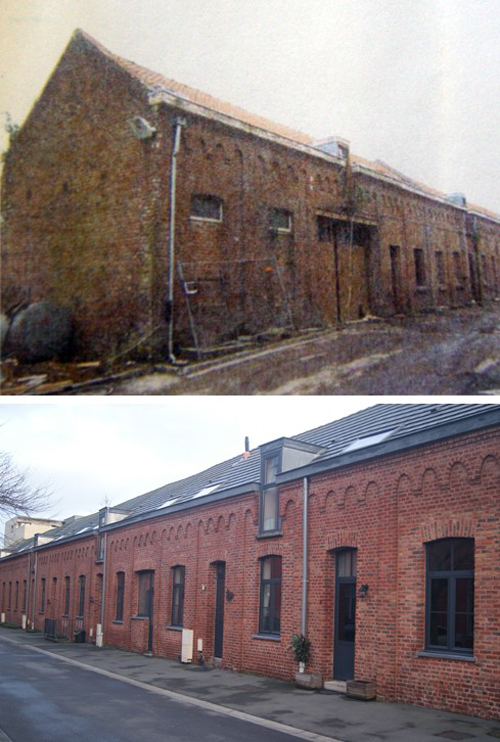

Oscar Fournier prend sa retraite et cesse son activité au tout début des années 1980. Le bâtiment « A l’Ange Gardien » est muré quelques temps après.

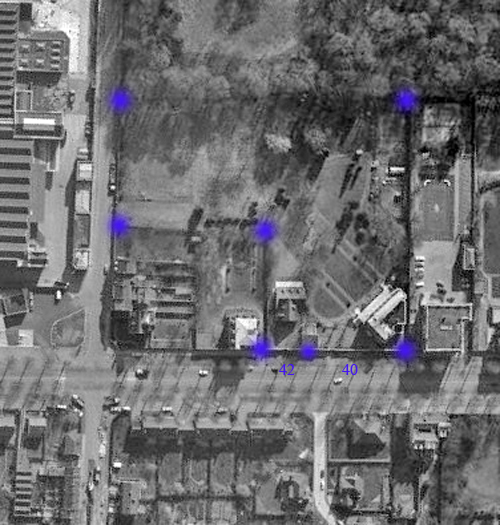

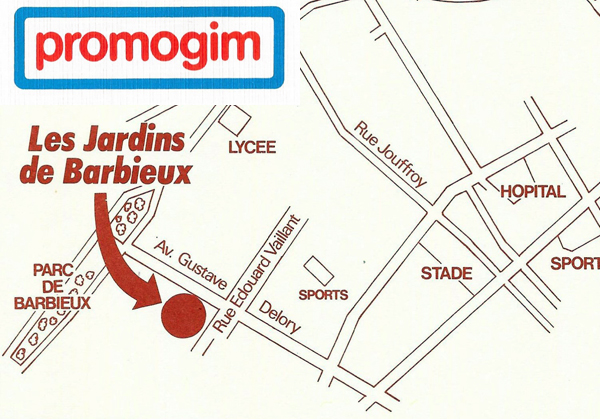

En 1982, derrière la rangée de maisons du côte Impair, se trouve un terrain vague immense d’environ 50 ares. Le comité de quartier de l’Entrepont propose à la mairie d’aménager ce terrain vierge en aire de jeux pour les enfants du quartier, mais ce projet n’aboutit pas, car l’office public d’ HLM envoie des courriers aux riverains de la place Chaptal et aux habitants de la cour Lezy, les informant que des projets de construction sont programmés sur ce terrain vierge, et qu’il se pourrait bien qu’ils reçoivent d’ici peu, des mesures d’expropriation. Seraient également concernés les 293 295 de la Grande rue et la courée Masurel.

Le vœu de la Mairie est bel et bien de débarrasser la Grande rue des courées dont celles de Lezy et Masurel. Plusieurs maisons sont déjà inoccupées et murées : une opération de curetage s’impose. D’ailleurs, un permis de démolir est accordé en 1983 pour l’ensemble des maisons de la courée Masurel aux N° 297 299 de la Grande rue –

L’année suivante en 1984 un autre permis de démolir est accordé pour les N° 293 et 295 de la Grande rue, à savoir l’emplacement du café et de l’ancien commissariat.

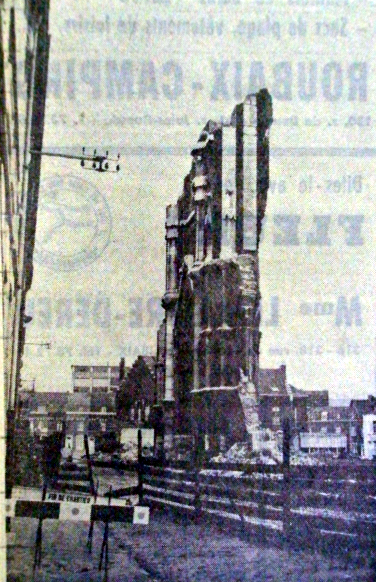

C’est cinq ans plus tard, en 1989, que la démolition de l’immeuble « A l’Ange Gardien » d’Oscar Fournier, du N° 1, 3 de la Place Chaptal a lieu. Et ce n’est qu’en 2006 que les maisons N° 7 et 9 seront rasées.

En 2013, le permis de démolir est délivré pour le reste des habitations du N° 11 à 21

Plus de 30 années ont donc été nécessaires pour démolir la rangée des habitations du côté impair, de la place Chaptal ( de 1983 à 2016 ). Il ne reste plus aujourd’hui que le N° 2, occupé autrefois par l’entreprise Duquesne et qui vient de fermer à la fin des années 2010 pour cause de retraite, transformée en maison d’habitation.

Remerciements aux archives municipales.