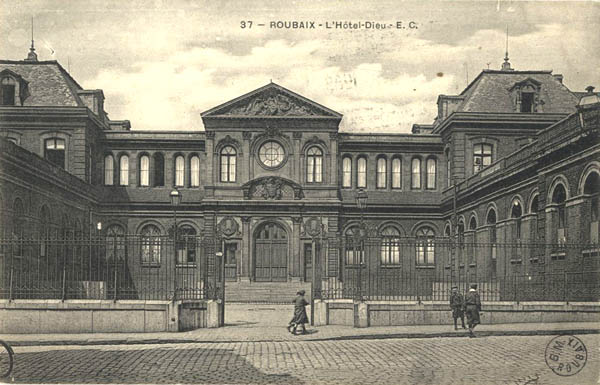

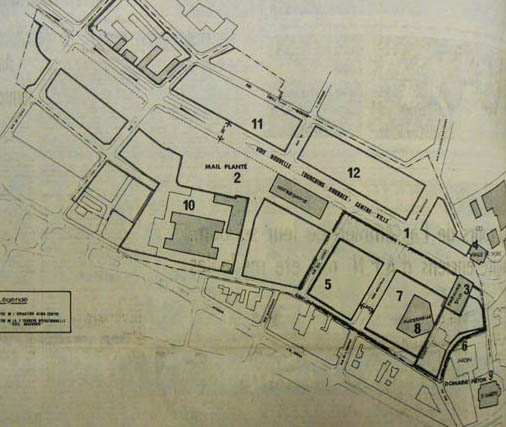

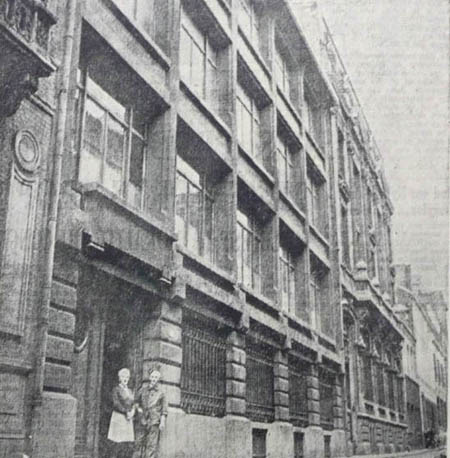

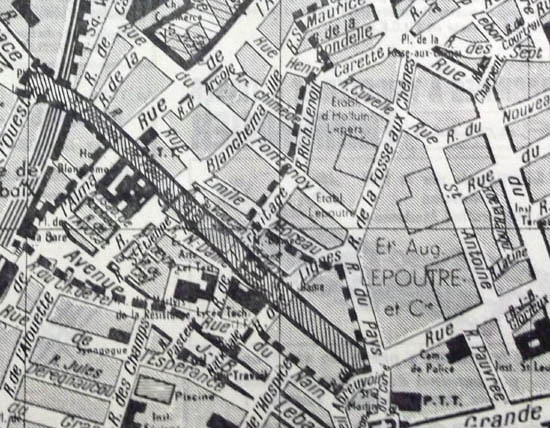

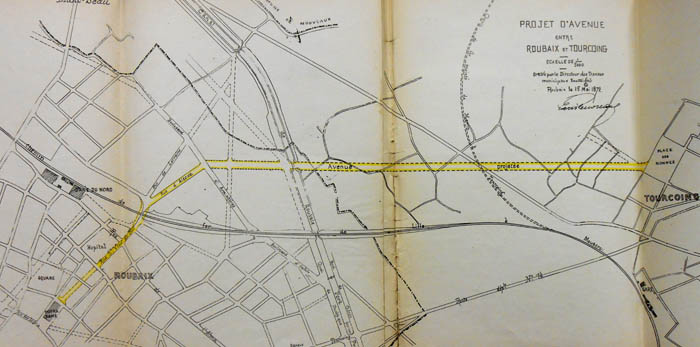

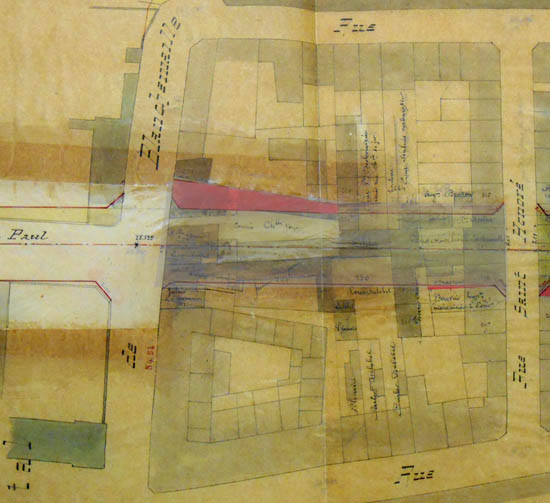

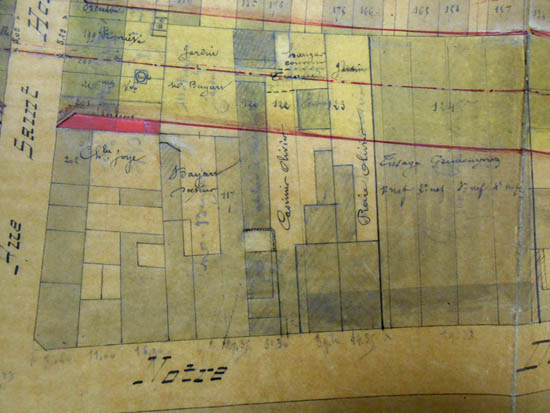

Les démolitions se poursuivent par la zone située entre la rue Blanchemaille et le pont Saint Vincent, constituée pour l’essentiel par l’hospice dénommé à l’origine Hôpital Napoléon, puis, à la chute de l’Empire, Hôtel-Dieu, et enfin hospice civil, et, plus récemment, hospice Blanchemaille. Il occupe depuis 1865 tout l’espace compris entre les rues St Vincent, Blanchemaille, Isabeau de Roubaix et de l’Alma. Le fronton qui surplombe l’entrée montre Isabeau de Roubaix soulageant la misère.

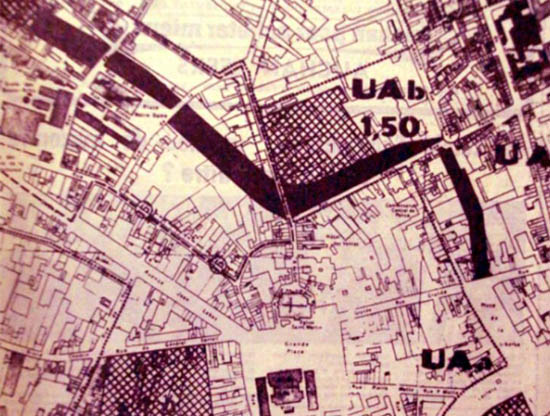

Cet hospice a le grand tort d’avoir une de ses ailes sur le trajet direct de la future pénétrante. Il faudra évidemment la raser, mais on ne s’en tient pas là : la vétusté du bâtiment civil le plus ancien de Roubaix va entraîner sa démolition complète, la municipalité étant décidée à ne sauvegarder que le fronton de l’édifice. D’ailleurs, la construction de l’hôpital Victor Provo permet de faire de la place dans celui de la Fraternité où on pourra installer un service gériatrique qui accueillera une partie des pensionnaires, le reste étant installé à l’hospice Barbieux et au V360 du Carihem. L’hospice Blanchemaille est donc vide et vulnérable. On commence par démolir l’aile côté St Vincent de l’édifice, laissant en place l’autre aile ainsi que la façade principale, la cour d’honneur et la chapelle. L’édifice va rester ainsi amputé quelques mois avant de disparaître complètement du paysage roubaisien.

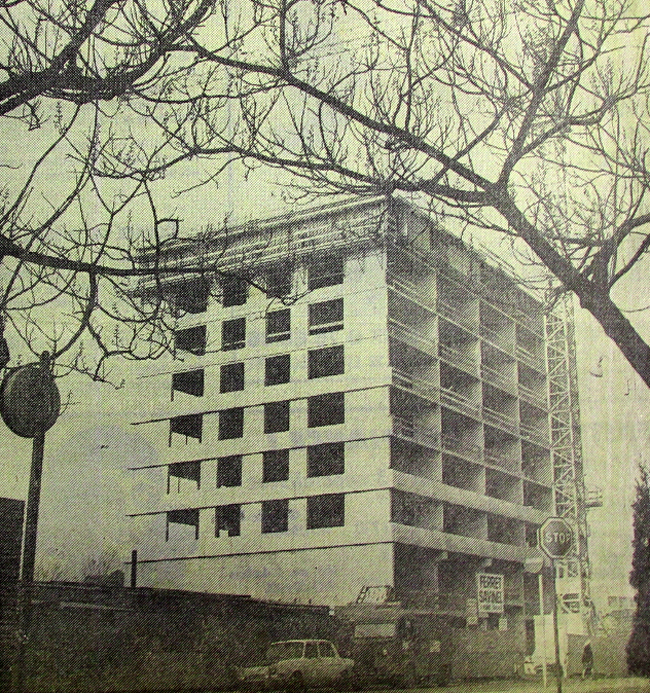

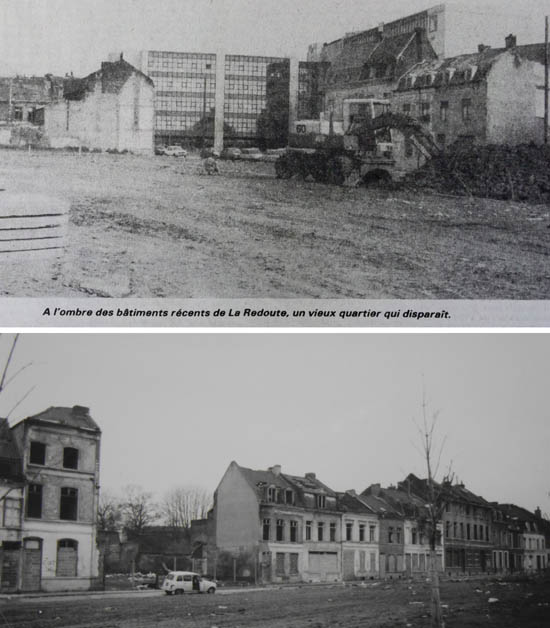

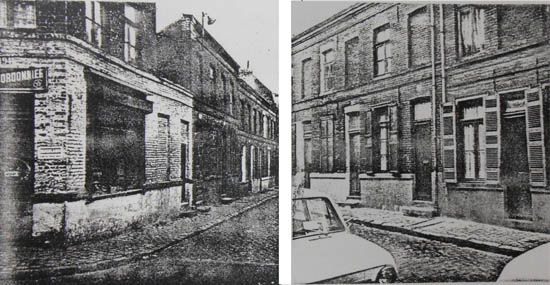

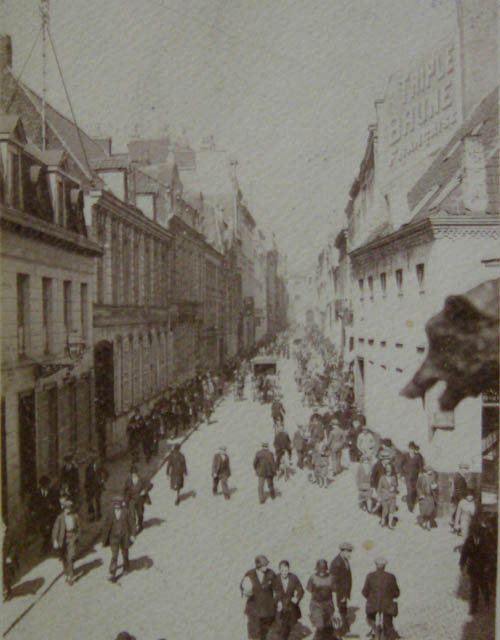

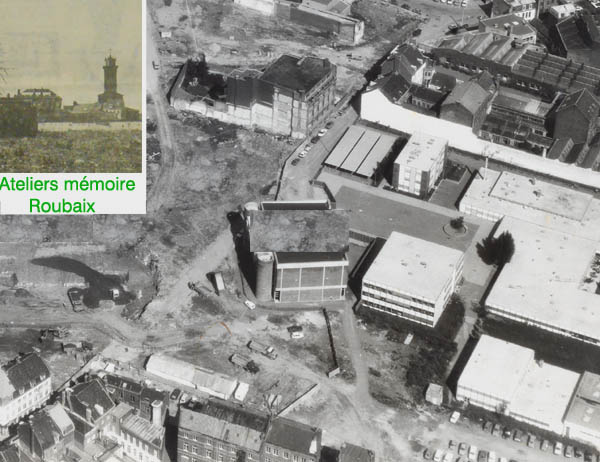

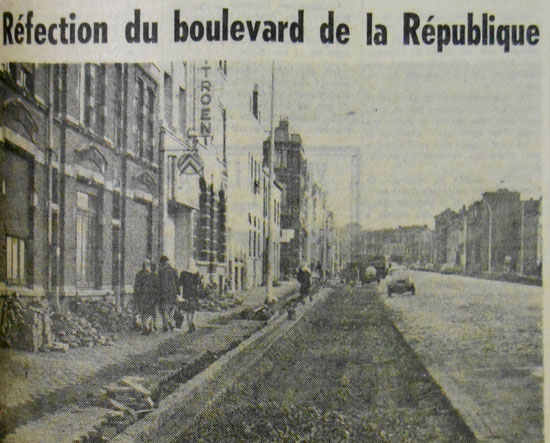

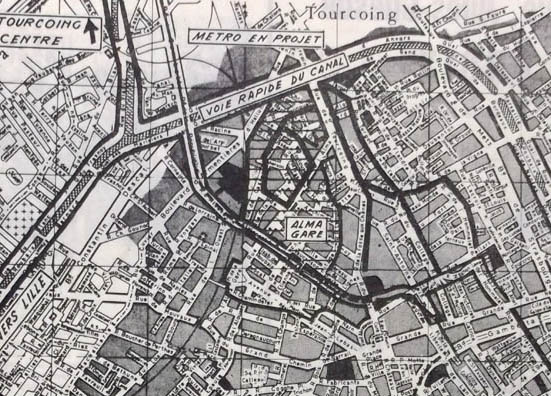

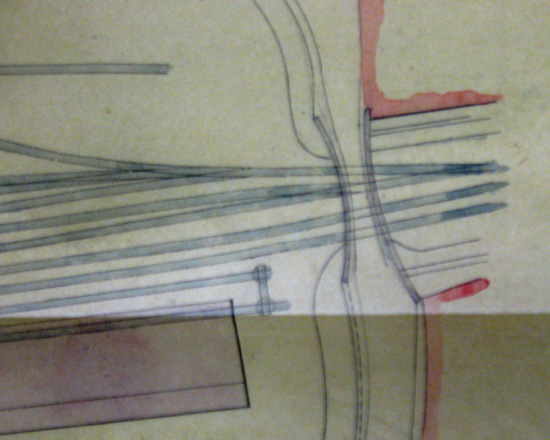

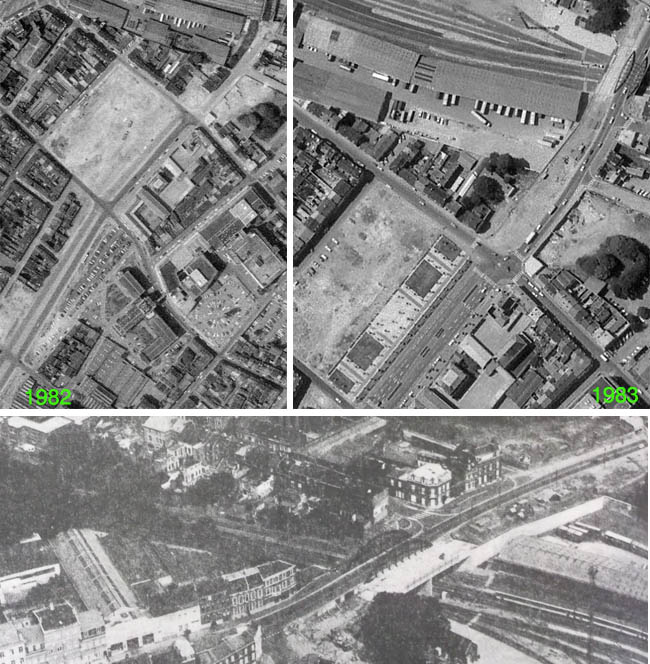

On remarque sur les photos de 1981 que l’hospice est amputé. Les pioches des démolisseurs ne dépassent pas encore la rue de l’Alma. La rue Saint Vincent reste intacte au delà, et présente toujours une rangée de maisons suivie des halles à marchandises. Rien ne presse, car les travaux pont sont au point mort. On attend que la SNCF effectue les travaux de pivotement de l’ouvrage pour le mettre dans l’alignement de la nouvelle avenue, et de construction d’un deuxième tablier à côté de l’ancien pour obtenir la largeur nécessaire. Ces travaux d’envergure vont durer plusieurs mois, au grand dam des automobilistes forcés d’effectuer un détour.

1982 voit la poursuite des travaux. L’hospice a fait place à un terre-plein, le bloc de maisons et la halle marchandises situés rue SaintVincent entre la rue de l’Alma et le pont disparaissent également ; et l’avenue, limitée à la rue de l’Alma jusque là, prend sa largeur définitive jusqu’au pont. L’ancien pont est réouvert à la circulation en décembre 1982, alors qu’on édifie encore le second tablier. C’est chose faite en 1983 : cette fois, les deux tabliers sont en place, et le goulot d’étranglement entre Roubaix et Tourcoing disparaît. L’ensemble des travaux sur le pont se terminent ; il ne reste, après la pose des canalisations, qu’à mettre les deux chaussées en service.

A suivre…

Les documents proviennent des archives municipales et de la médiathèque de Roubaix