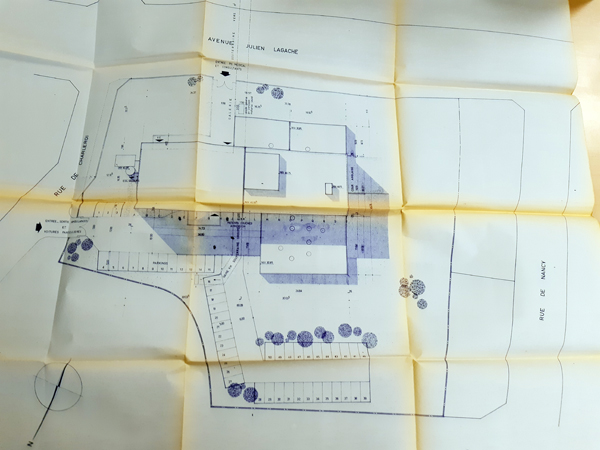

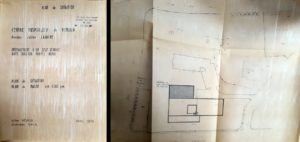

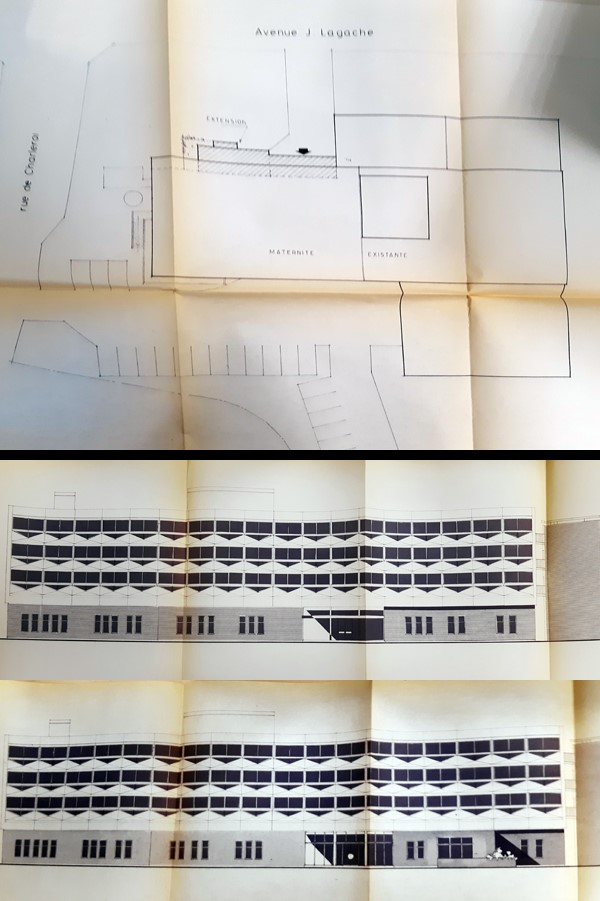

Dès l’année suivante, un restaurant self-service est aménagé pour le personnel dans les sous-sols de la maternité. Et en 1982, la maternité est agrandie : lui sont ajoutés un kiosque et une garderie. A cette occasion la façade est quelque peu modifiée comme le montre les croquis joints au permis de construire nécessité pour procéder à l’agrandissement.

Mais, en juin 1983, suite à la crue des collecteurs, les sous-sols des établissements hospitaliers de l’avenue Julien Lagache sont inondés. A la Fraternité ce sont la légumerie et les dépôts de pharmacie qui sont endommagés mais au Pavillon Paul Gellé l’eau monte jusqu’à 1 mètre 50, détériorant le matériel de stérilisation , le groupe électrogène, ravageant le restaurant du personnel et des locaux annexes (salles de réunion, vestiaires et archives).

Les dégâts sont évalués à 200 millions de francs et l’indemnisation des assurances est attendue, Roubaix ayant été classée en zone inondée par arrêté ministériel. Toutefois, sans attendre ces remboursements, le restaurant du personnel est refait à neuf moins d’un an plus tard, les agents hospitaliers ayant eux-même pu choisir les nouveaux mobilier et décor de leur lieu de détente et de restauration.

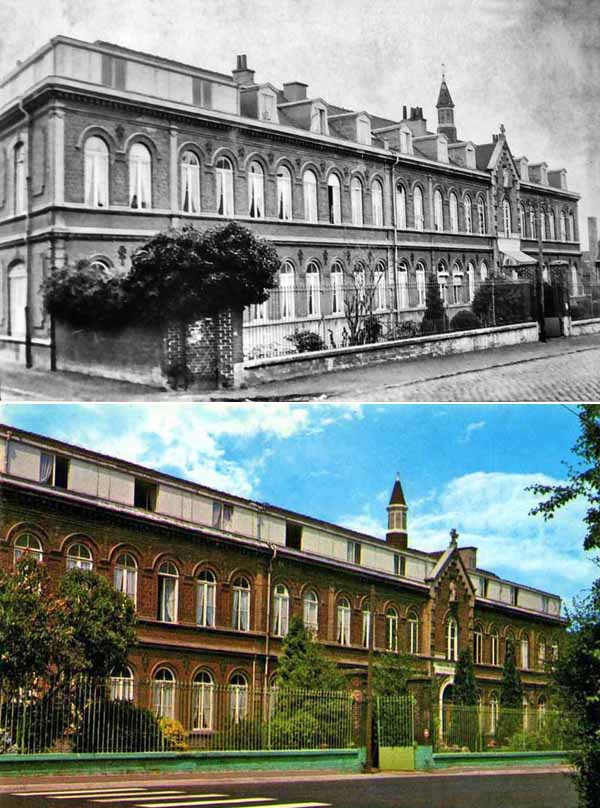

Et 3 ans plus tard, c’est le moment d’une cure de rajeunissement de 17 mois durant lesquels, comme un retour aux sources, le Pavillon Paul Gellé campe dans les pavillons 14 et 15 de l’Hôpital de la Fraternité. L’augmentation importante de l’activité chirurgicale, tant en obstétrique qu’en gynécologie, rendent en effet insuffisant le nombre de salles d’opérations. Il faut 4 blocs chirurgicaux au lieu des 3 déjà existant.

Depuis le début des années 1980, les nouvelles techniques d’échographie, de microchirurgie dans le traitement de la stérilité féminine, de fécondation in vitro et de traitements par laser se sont développées nécessitant un plateau chirurgical plus conséquent. Par ailleurs les conditions de l’asepsie en matière chirurgicale ont beaucoup évolué impliquant le respect de nouvelles normes très strictes.

Une salle d’opération supplémentaire va donc être créée plus particulièrement destinée aux césariennes avec, en annexe, une salle de réveil et les 3 blocs chirurgicaux déjà en place vont être restaurés et l’un d’eux agrandi pour correspondre aux nouvelles normes. Les 3 étages consacrés à l’hospitalisation vont eux aussi être entièrement réhabilités.

Il faut prévoir un financement de plus de 4 millions pour les nouveaux blocs opératoires avec 40% de financement par le Conseil Régional, au nom du contrat de plan spécial natalité, et le reste par emprunt auprès de la Caisse d’Epargne ; s’y ajoute plus d’1 million pour la réhabilitation des étages. Les travaux doivent durer près d’un an et demi et, durant cette période transitoire, les services déménagent.

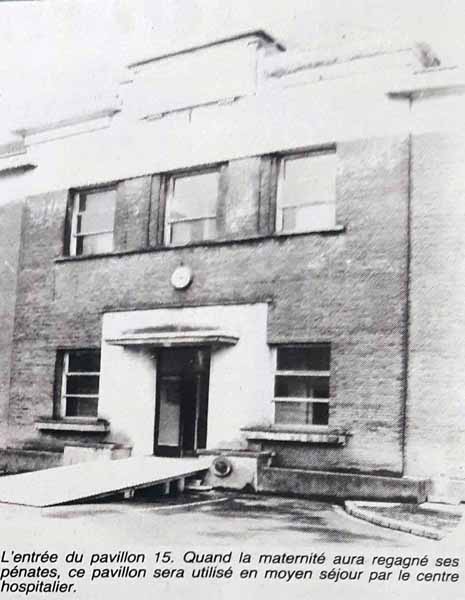

Au pavillon 15, entièrement remis à neuf par les services généraux du centre hospitalier, sont installées: une salle septique, une salle d’opération, une salle d’accouchement avec réanimation des nouveaux nés et des salles de garde. En face, dans le pavillon 14, dit pavillon de cure, sont aménagées des chambres pour les futures hospitalisées et la maternité y retrouve la capacité d’accueil d’un de ses 3 étages d’hébergement habituels.

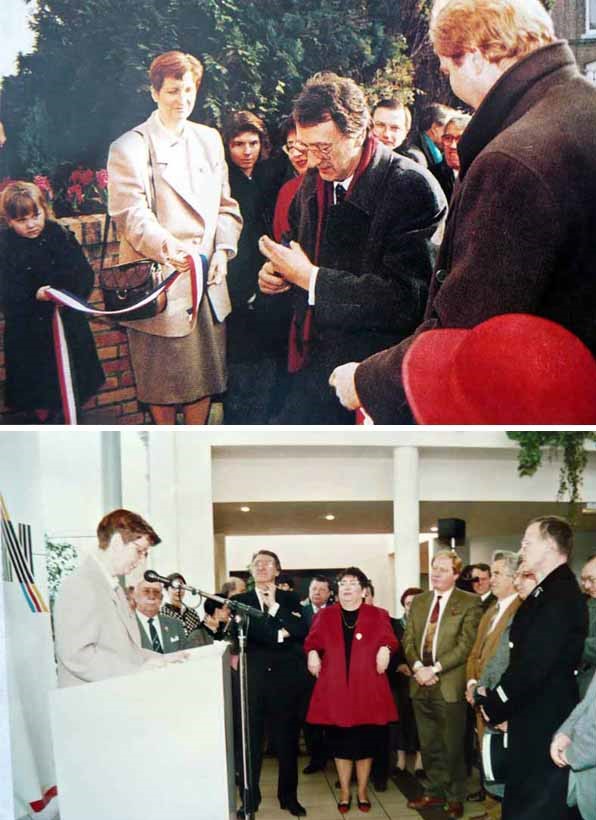

En juillet 1987, les travaux sont finis : le pavillon Paul Gellé accouche d’un nouveau bloc opératoire ainsi que titre la presse locale. L’ « usine à bébés de Roubaix », flambant neuve, refaite de fond en comble et nantie d’un matériel tout neuf et impressionnant, est inaugurée par le docteur Ghysel, le sénateur maire de Roubaix et quelques uns de ses adjoints, le grand patron du Centre Hospitalier Mr Alliaud et celui de la maternité, le docteur Crépin.

Les 5.000 patientes accueillies chaque année et les 35.000 consultations annuelles vont avoir lieu dans les meilleures conditions possibles. De plus la salle spécialisée pour les césariennes est en service. Des tables modernes ont été installées, qui ne se commandent plus par manivelle, ainsi que de nouveaux scialytiques et un bras anesthésie, sans oublier le laser. De nouveaux locaux ont été aménagés pour le personnel ainsi qu’une « zone sale » bien séparée de la zone aseptisée.

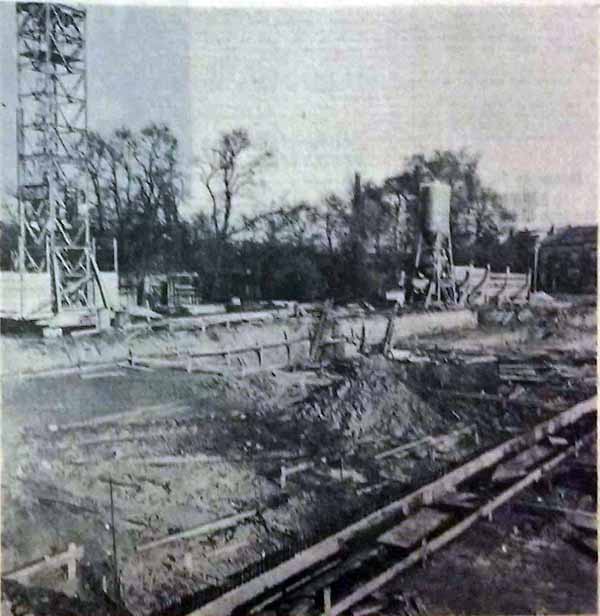

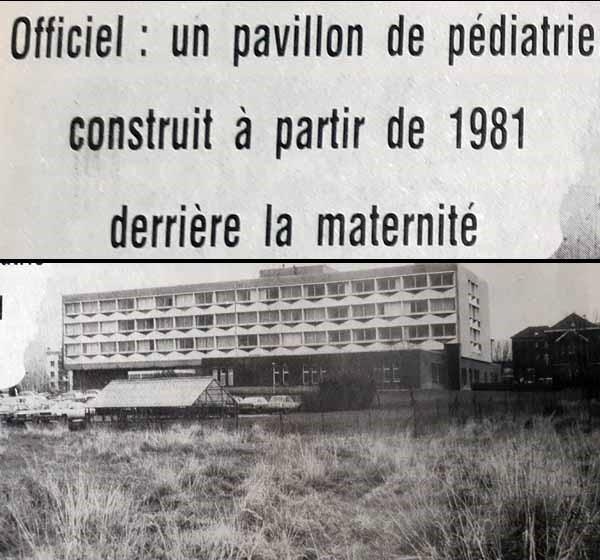

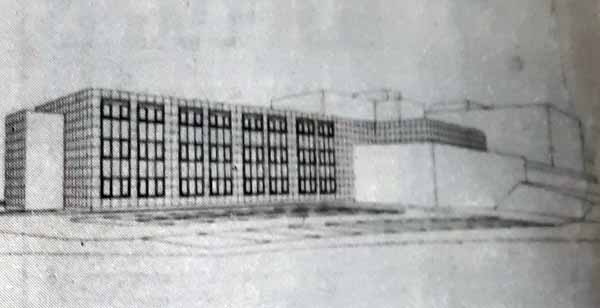

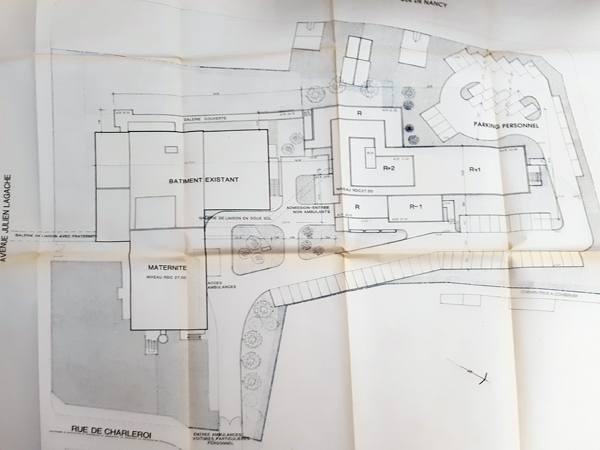

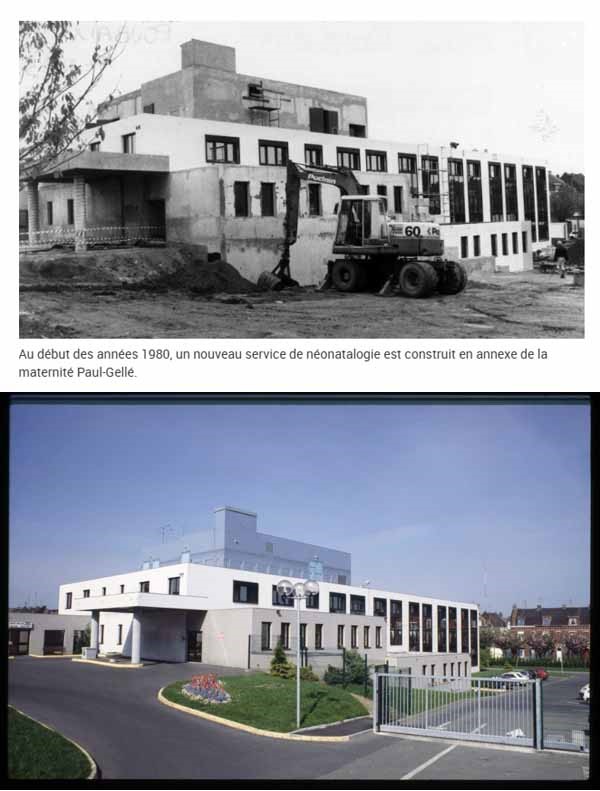

Enfin, en 1989, les travaux de construction du pavillon mère-enfant sont lancés avec une ouverture prévue l’année suivante. Ce centre de néonatologie est alors réclamé par le corps médical depuis plus de 10 ans : l’objectif est de soigner les bébés sans les séparer de leurs mères. Pensé à l’époque de Victor Provo, défendu sous le mandat de Pierre Prouvost, c’est à la toute fin du mandat d’André Diligent que le projet va enfin voir le jour.

Sur 3 étages, plus exactement 2 rez-de-chaussée, haut et bas, et un étage supérieur, le pavillon va disposer des services suivants: imagerie médicale et matériel d’analyse, salle de préparation à l’accouchement, kinésithérapie pré et post opératoire et locaux techniques, tout en bas ; salles d’accueil des consultants de gynécologie et néonatologie et urgences dans le rez-de-chaussée haut ; enfin au 1er étage : une vingtaine de lits pour l’hébergement de néonatologie accueillant les mamans (et les papas) des nouveaux-nés soignés à l’étage inférieur.

En avril 1991 a lieu l’inauguration, en présence du ministre de la Santé, Bruno Durieux, accueilli à l’entrée de la maternité par des banderoles et des slogans scandés par le personnel : « la pédiatrie veut vivre ». Le sénateur maire André Diligent propose donc une rencontre impromptue à la fin de la cérémonie pour entamer des discussions.

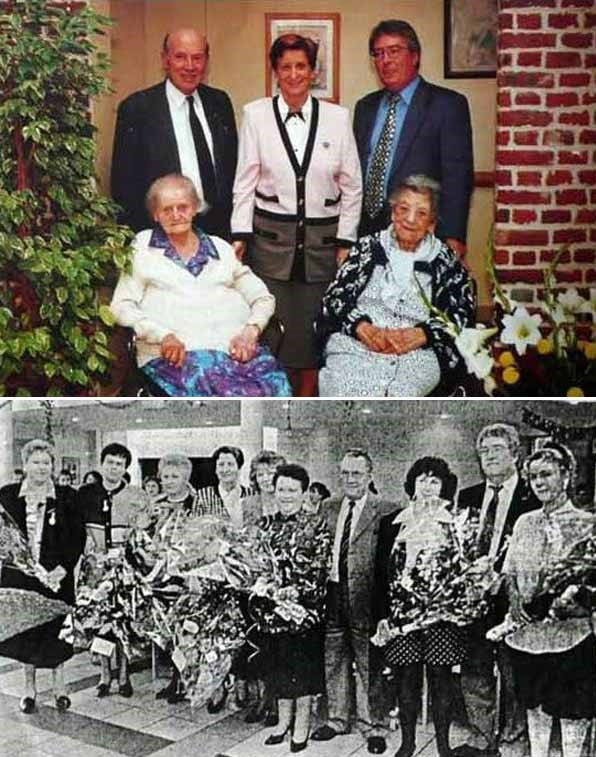

Mais auparavant Mr Durieux prend largement le temps de visiter les lieux, guidé par Roger Alliaud, directeur du Centre Hospitalier Victor Provo, par le professeur Gilles Crépin et les Drs Dehaene et Delahousse en compagnie d’un bataillon d’élus. Tous admirent le nouvel équipement et saluent les premiers bébés et parents admis depuis l’ouverture le mois précédent.

Le service de néonatologie inauguré comprend deux unités : une unité de 10 lits en box individuel permettant le maternage en incubateur des enfants nés prématurément et le traitement de tous les nouveaux nés atteints de pathologies métabolique ou infectieuse, ainsi que le traitement de tous les nourrissons malades âgés de moins d’1 mois ; et une unité de 10 chambres « mères nouveaux nés » permettant aux mères qui le désirent d’être présentes et de participer aux soins de leur bébé prématuré ou atteint d’une pathologie périnatale.

Remerciements aux archives municipales de Roubaix

A suivre…