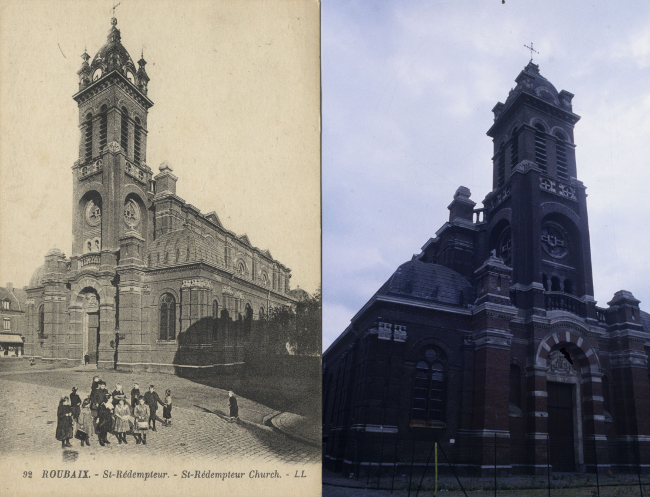

Autrefois, le Pile était rattaché à la paroisse Sainte Elisabeth après la construction de cette église en 1863. Cet état de fait dura plus de vingt ans, pendant lesquels la ville et le quartier virent leur population grandement augmenter. Mgr Berteaux, curé doyen de Saint Martin, décide de construire un lieu de culte au Pile et il n’hésite pas à financer le projet. L’architecte Paul Destombes est choisi pour la construction, et la bénédiction de l’église du Très Saint Rédempteur a lieu le 18 février 1884. Elle sera meublée grâce à la générosité des paroissiens. Avec l’installation des orgues en 1897 l’église est complètement achevée.

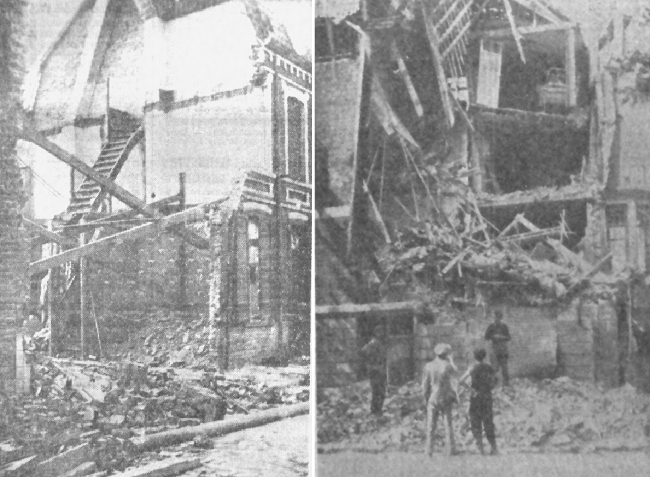

Pendant la seconde guerre mondiale, le 31 août 1941, le quartier est touché par un bombardement anglais et le clocher de l’église est atteint, le portail vole en éclat, les vitraux sont pulvérisés. Une quarantaine de bombes font 38 victimes et 56 blessés. Ce n’est qu’en 1947 que des réparations importantes sont réalisées sur le clocher et la toiture de l’église. Depuis l’origine, le Très Saint Rédempteur, n’a jamais fait le plein des fidèles du secteur, et la situation s’est dégradée peu à peu. De plus, des fissures sont apparues qui menacent l’équilibre de l’édifice. En 1988, l’évêché décide de se séparer de l’église du Pile, car elle est en mauvais état et inadaptée aux besoins du quartier dont la population a beaucoup changé. L’association diocésaine de Lille, propriétaire du bâtiment depuis 1926, la fait détruire en 1990.

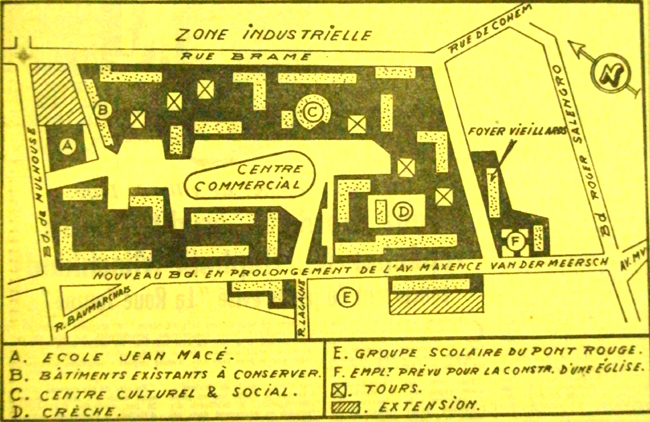

Sur le terrain laissé vacant après la démolition, on décide de reconstruire un lieu de culte ainsi que neuf maisons avec jardin et garage. L’église réalisée en 1993-1994 est due à Philippe Escudié et Jean-François Fermaut. Sa construction est financée par la commune de Roubaix mais la maîtrise d’ouvrage est assurée par l’association diocésaine de Lille. C’est une église de forme circulaire à laquelle sont adjointes des salles de réunions. Un campanile porte la cloche de l’église et s’élève au dessus des bâtiments, et devant le lieu de culte s’étend un parvis. L’église en brique s’inscrit dans la continuité d’un ensemble immobilier d’appartements HLM. Un passage couvert permet d’assurer l’entrée côté immeuble et côté place. L’édifice comporte un lieu de culte d’une capacité d’accueil de 130 à 140 personnes, deux salles de réunion séparées par une cloison amovible et une salle d’activités.

Sources :

Histoire des rues de Roubaix par les flâneurs

Pile à Cœur, écrit par Serge Leroy et Raymond Platteau, avec la participation des bénévoles et des salariés du comité de quartier du Pile