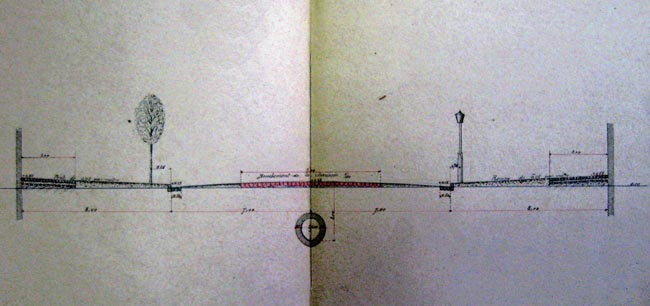

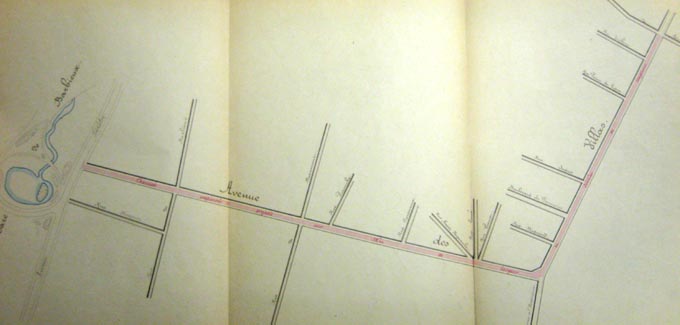

En octobre 1976, c’est par une conférence presse donnée par Pierre Prouvost, adjoint au maire et Jean Papillon président de la chambre de commerce de Lille Roubaix Tourcoing qu’est présentée la première tranche de travaux du secteur piétonnier. Elle concerne la réalisation d’un trottoir piétonnier d’une largeur de 8 à 10 mètres, sur un côté de la Place de la Liberté jusqu’à Roubaix 2000, agrémenté de vitrines et de plantes. La circulation automobile se fera du côté de la Banque de France, à sens unique, la rue Louis Catrice permettant aux automobilistes venant de Wattrelos par la Grand Rue de rejoindre la boulevard Gambetta. Le Mongy disposera d’un site particulier sur le terre plein central du boulevard Leclerc prolongé sur la Place de la Liberté.

Le trottoir piétonnier traverse le boulevard jusqu’au centre commercial Roubaix 2000. Il ne sera plus possible aux automobilistes de tourner à gauche vers la place de la Liberté, ils devront aller jusqu’à hauteur de la rue Henri Dunant pour tourner à gauche afin de rejoindre cette place. Le terre plein du boulevard Gambetta est rendu aux piétons, on supprime les parcmètres, on va y planter des arbres ! Un nouveau parking d’une contenance de 65 voitures se situera derrière le café des Olympiades, on pourra y accéder de la Place de la Liberté.

Le secteur piétonnier se prolonge boulevard Leclerc, jusqu’à la rue Pierre Motte, avec des aires de stationnement et des plantations d’arbustes. Le coût des travaux se monte à deux millions et demi de francs ! Pour le financement, la moitié par l’Etat, l’autre moitié par la communauté urbaine. L’aménagement du site des transports en commun relève du ministère des transports et de la communauté urbaine, la ville finance l’éclairage et les plantations. Les travaux démarrent en janvier après les fêtes sur la demande des commerçants.

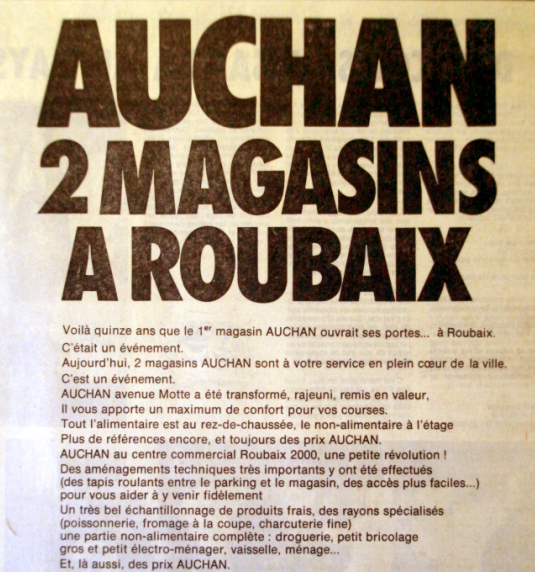

La seconde tranche, concerne l’aménagement des abords de Roubaix 2000, du côté du boulevard de Belfort. La rue de Lannoy devient une desserte pour les habitants de la résidence des tuileries. On devra désormais passer par la rue de la tuilerie, tourner dans la rue Winston Churchill et par la rue St Jean pour rattraper la rue de Lannoy qui démarre à présent après le boulevard de Belfort. L’espace récupéré le long du centre commercial est rendu aux piétons après avoir été approprié. De l’autre côté, la rue Henri Dunant permet aux voitures de relier les boulevards de Belfort et Gambetta, et on prévoit de percer le terre plein pour l’accès à la place de la Liberté.

Enfin, pour augmenter l’attractivité de Roubaix 2000, la maison des docteurs située boulevard Leclerc, a été rachetée par la communauté urbaine pour être démolie, afin de favoriser l’accès au parking. Lequel parking sera réaménagé, par des travaux de peinture, d’éclairage, de sonorisation, de numérotage et de fléchage. Et les commerçants s’engagent à rembourser le parking à leurs clients. Il faut diriger le visiteur vers Roubaix 2000 !