Pierre Coquant est né en 1953 à Roubaix. Il est le fils d’Alice et Antoine Coquant, célèbre commerçant roubaisien en articles de pêche, installé au 83 rue Pierre de Roubaix ( voir sur notre site un précédent article intitulé Coquant Pêche ). Formé par son père, Pierre devient rapidement passionné par la pêche. Les cannes, bourriches, lignes et hameçons n’ont aucun secret pour lui.

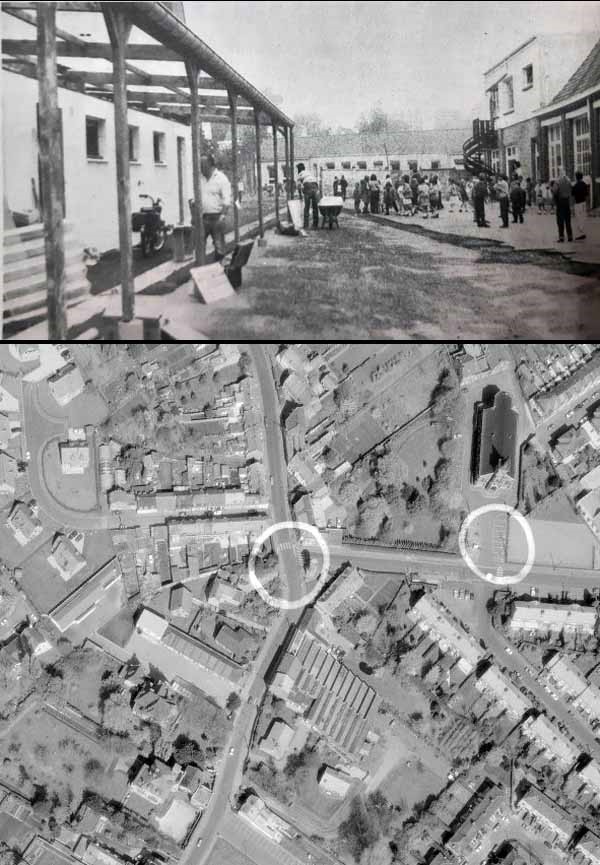

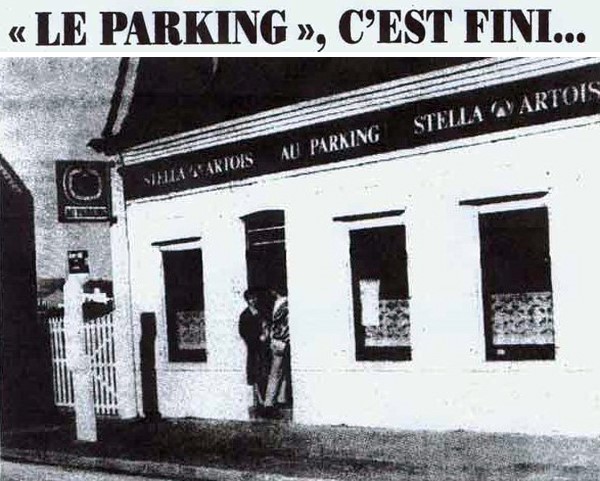

Pierre décide d’ouvrir également son commerce d’articles de pêche. Il reprend alors le commerce « Roubaix Pêche » de E. Bailly, au 70 rue du Collège, à l’angle de la rue Pellart, en 1978. Désormais, deux magasins Coquant-Pêche ( Antoine et Pierre ) sont à disposition de la clientèle.

Les affaires de Pierre fonctionnent plutôt bien, mais il doit faire face à la baisse des prix du matériel ( une canne coûte 70 F, une bourriche 80 F ). Il est donc difficile de développer le chiffre d’affaire du magasin. Pour s’en sortir, Pierre développe des activités complémentaires et en particulier le domaine aquariophilie. Il embauche ainsi un premier salarié en 1987. Cette nouvelle activité se développe fortement, Pierre apporte des précieux conseils, installe, entretient et dépanne les aquariums. Il propose également à la clientèle la vente de petits animaux domestiques : tortues de Floride, écureuils de Corée etc

Pierre est également passionné par les sports mécaniques. Au début des années 1980, il participe pour la première fois au Paris Dakar en tant que co- pilote, sur 4×4 Toyota, avec ses amis Yvan Lahaye le pilote et Alain Gaeremynck le mécano.

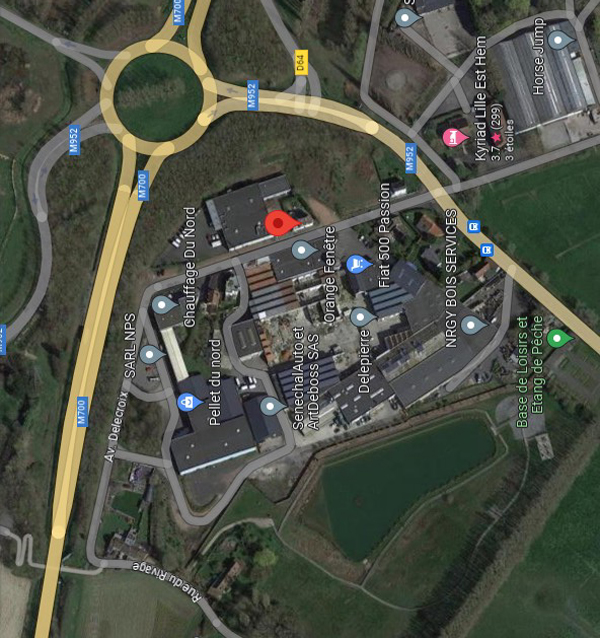

En Juin 1991, Pierre Coquant transfère son magasin. Il quitte le 70 rue du Collège, pour s’installer à deux pas, au 190 avenue des Nations Unies. Le local est quatre fois plus spacieux, ce qui lui permet de devenir vraiment le grand spécialiste de la pêche ( mer, rivière, étang ). Pierre dit de lui-même: « Je suis né dans la pêche ». Toujours passionné, il est un fervent pratiquant, organise des concours de pêche, est administrateur du syndicat des pêcheurs, participe à des expositions d’aquariophilie, crée une centrale d’achat pour les farines de façon à ce que les pêcheurs puissent bénéficier de tarifs intéressants etc. Pierre se donne à fond pour sa passion, et ne connaît guère de repos !

Les deux magasins d’Antoine et Pierre sont complémentaires. Antoine a gagné de nombreux concours, c’est un caïd des compétitions. Il est donc très connu dans la métropole et propose du matériel spécialisé haut de gamme. Pierre est également un champion, il vend du matériel de pêche et surtout de l’aquariophilie. En Décembre 1991, Pierre est élu président du syndicat des pêcheurs de Roubaix Tourcoing, et remplace le président Vanhoutte. Militant convaincu pour le canal de Roubaix, Pierre s’engage à tout mettre en œuvre pour créer les animations et surtout mobiliser les consciences pour cette association chère à son cœur.

Toujours passionné par le Dakar, Pierre, en Janvier 1992, part au Cap en Afrique du Sud, en tant qu’accompagnateur pour l’intendance. Au total Pierre a participé 15 fois à cette course mythique, 3 fois en tant que concurrent à bord de son Toyota, et 12 fois au sein de l’organisation. Il a été successivement chauffeur du médecin, contrôleur d’arrivée et contrôleur de passage.

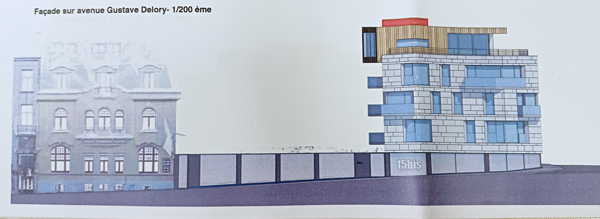

En 1999, Pierre souhaite rapprocher son magasin du centre ville. Il déménage donc son commerce et s’installe au 165 bis Grande rue ( Anciens Ets Philial ).

Il lève le pied malgré tout, car il commence à avoir de sérieux problèmes de santé. Il arrête la présidence en 1998, du syndicat des pêcheurs, et ne participe plus au Dakar, afin de pouvoir se soigner. Les soucis de santé ne s’améliorent pas et Pierre décède en 2005 à Lannoy, à l’âge de 52 ans.

Remerciements aux archives municipales.