Elie Fraignac est né dans le Cantal en 1877. Il se marie en 1908 avec Louise Denneulin née à Lille en 1885. Elie et Louise décident de reprendre un commerce. Ils portent leur choix sur un commerce d’optique au 20 bis de la Grand Place à Roubaix, car le père de Louise, François Denneulin était opticien.

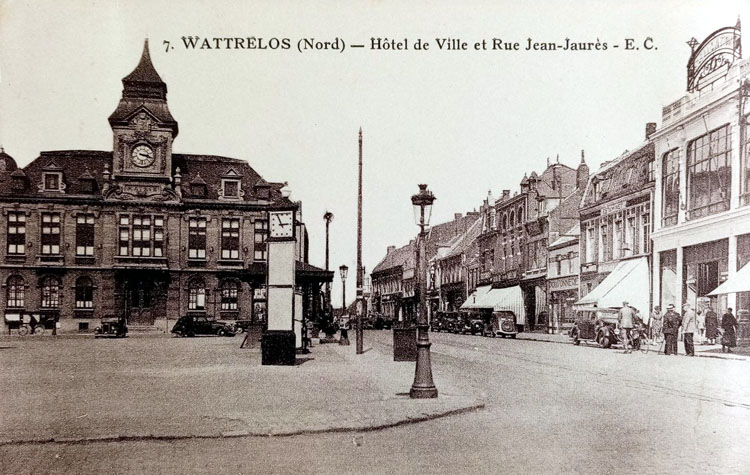

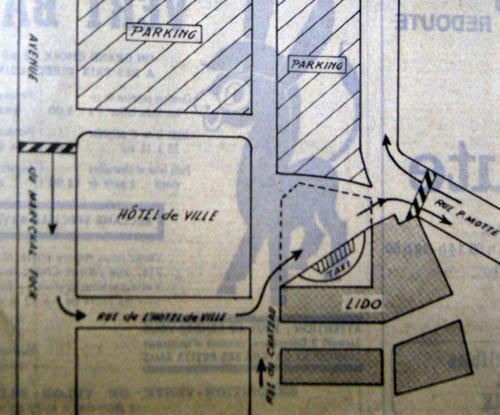

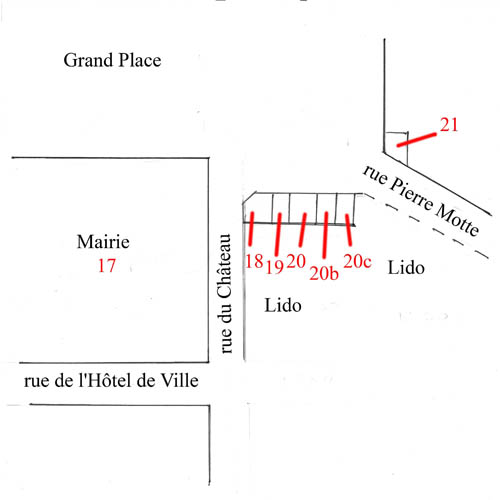

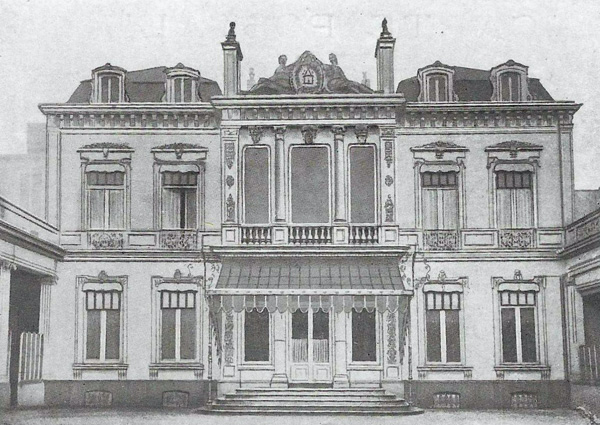

C’est un commerce idéalement bien placé au début des années 1900. Cette partie de la Grand Place est dans le prolongement de la rue Pierre Motte, entre la rue du Château et la rue Jeanne d’Arc, à deux pas des Halles. C’est une bâtisse imposante, construite sur 4 niveaux . Au rez de chaussée se trouvent le commerce et l’atelier et l’habitation dans les étages. Leurs proches voisins sont également occupés par des commerces : le tailleur Devlaminck et les tissus Aubanton.

A l’époque, on parle davantage de lunetier que d’opticien, qui conseille sur l’achat de binocles destinés à corriger les défauts et déficiences de la vue. Louise s’occupe du commerce et de la vente. Elle conçoit dans son atelier, la fabrication des lunettes à partir de verres minéraux qu’elle axe, découpe, taille à la meuleuse et insère dans la monture.

Quant à Elie, il s’occupe de l’administratif du commerce mais est également employé de Mairie car il délivre les reçus de loyers des logements de la loi Louis Loucheur.

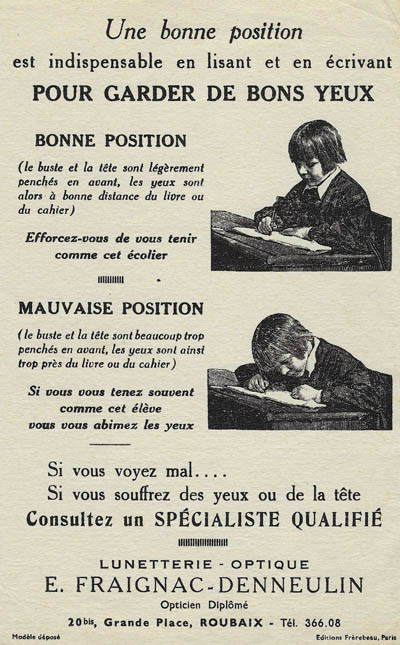

Les affaires fonctionnent très correctement, car au début des années 1910, on ne recense que 6 opticiens ( dont Fraignac-Denneulin ) à Roubaix ! Elie développe l’activité du commerce, en ajoutant des gammes complémentaires : baromètres, jumelles, boussoles, règles à calcul, balances mais également des produits beaucoup plus techniques comme des tubes éprouvettes, des ballons en verre, destinés aux laboratoires des usines textiles et aux collèges techniques. Le commerce se spécialise alors, en optique médicale, scientifique et industrielle. Toujours vêtu de sa grosse blouse de travail grise, ( la tenue traditionnelle des Auvergnats ) Elie s’occupe de la réception des fournisseurs, répare les baromètres, jumelles, etc .

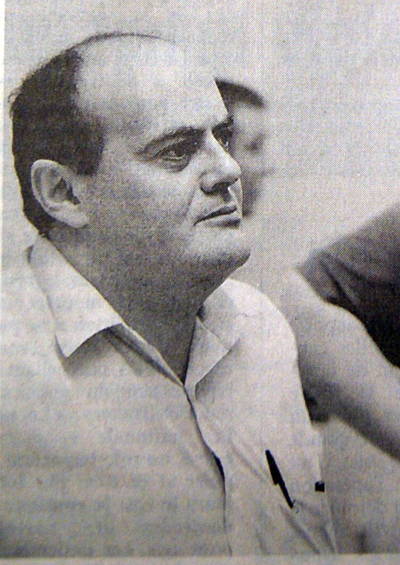

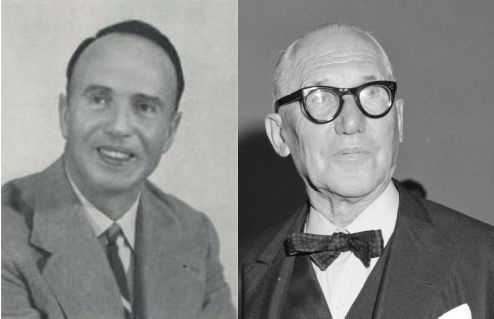

Elie et Louise ont trois enfants, Marie-Thérèse née en 1912, Jean en 1914 et Jacques en 1922. A la fin des années 1930, Jean et Jacques apprennent le métier d’opticien avec leurs parents. Quant à Marie-Thérèse, elle préfère s’orienter vers d’autres domaines.

Sur la photo ci-dessus, on distingue sur la façade du magasin à droite de la porte d’entrée le thermomètre vertical qui indique la température aux roubaisiens. Jean Fraignac qui se trouve sur le pas de la porte, installe souvent en vitrine, de superbes objets : des lunettes astronomiques, des jumelles, et même un magnifique baromètre-étalon accroché en permanence dans la vitrine de gauche.

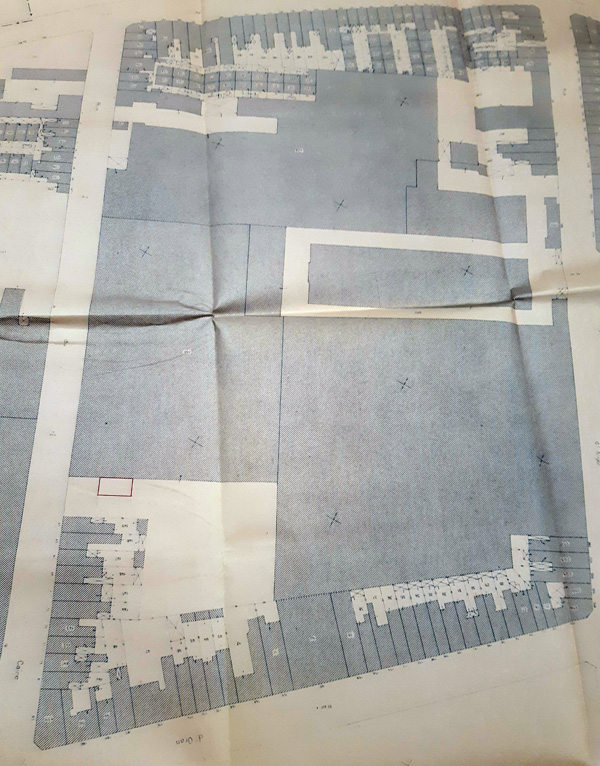

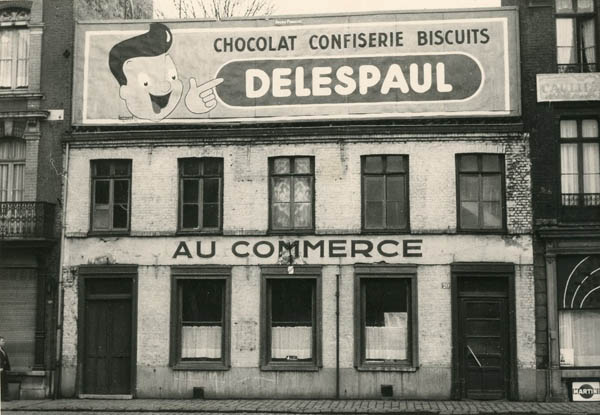

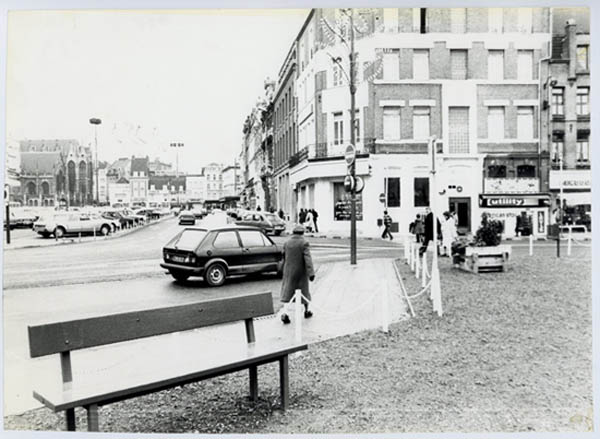

Elie décède en 1952, et son épouse Louise en 1954. Leurs deux fils Jean et Jacques s’associent alors en 1955, pour créer « Fraignac-Frères », et continuer l’activité. En 1966, la municipalité décide d’agrandir la Grand Place. Les maisons situées entre la rue du Château et la rue Jeanne d’Arc seront détruites ( voir sur notre site, un précédent article édité et intitulé « Une partie de la Grand Place disparaît » ). Jean et Jacques Fraignac sont alors expropriés. Fort heureusement, le local du commerce de tissus de Marcel Loucheur au 26 de la Grand Place se libère.

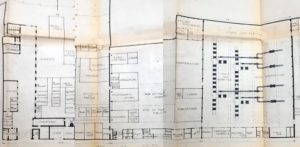

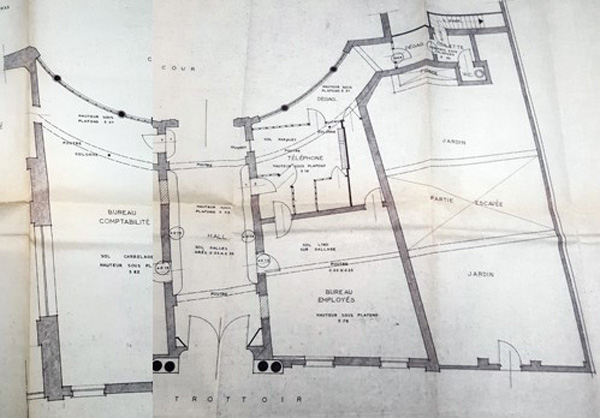

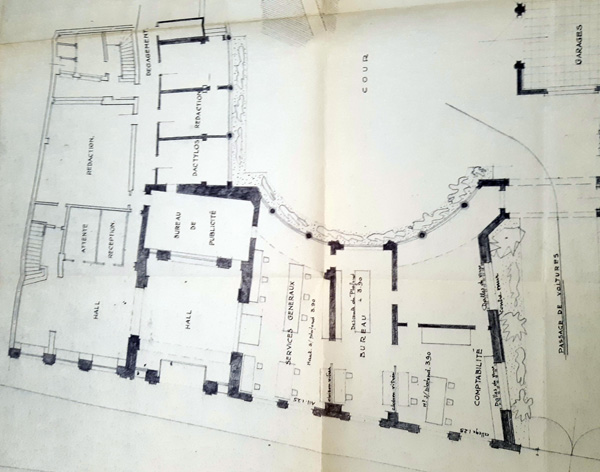

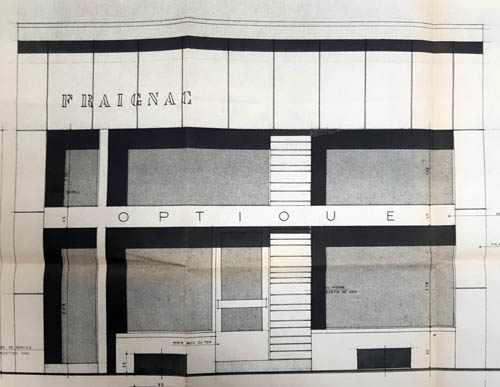

Les deux frères achètent le commerce et déposent un permis de construire pour modification de la façade. Ils font appel à l’architecte Marcel Spender pour la direction technique des travaux, qui leur propose de déplacer latéralement une des deux vitrines et de poser une porte de service extérieure, pour pouvoir accéder directement aux étages. Après les travaux, l’optique Fraignac déménage donc au 26 de la Grand Place, en 1967.

Dans les années 1960-1970, Jean et Jacques Fraignac développent encore leur commerce, bien que la concurrence arrive rapidement sur Roubaix. En effet, les détaillants opticiens implantés à Roubaix sont désormais une quinzaine. Dans les années 1980, les frères Fraignac réagissent et deviennent opticiens dépositaires de la marque Atol.

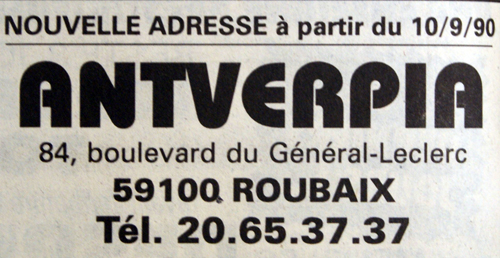

Jean Fraignac décède en 1989. Son frère Jacques, à 67 ans, ne souhaite pas continuer seul l’activité et prend donc sa retraite. L’affaire est cédée et après quelques travaux d’aménagement, en 1990, Olivia Boyenval et Bertrand Fiévez ouvrent leur commerce « Best Optique » au 26 Grand Place.

Aujourd’hui, le commerce est occupé par Master Naan un restaurant snack qui propose des spécialités indiennes.

Remerciements à Jean-Marie Fraignac et aux archives municipales.