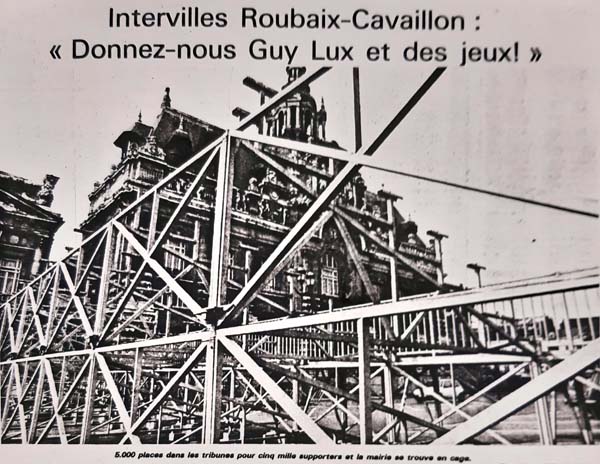

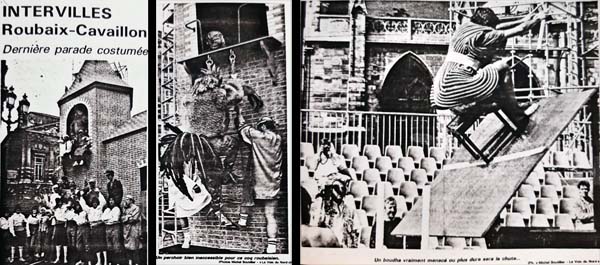

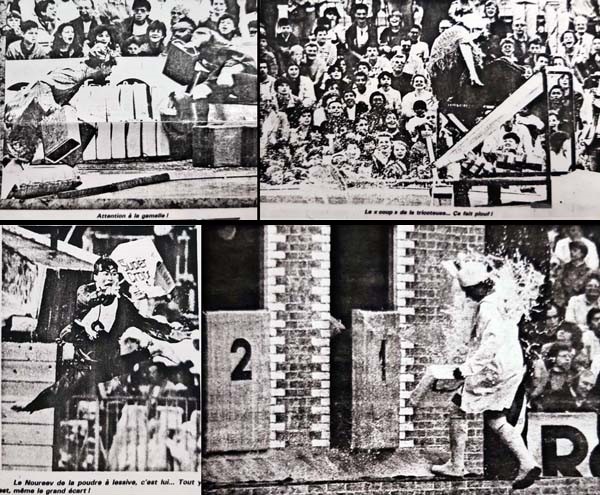

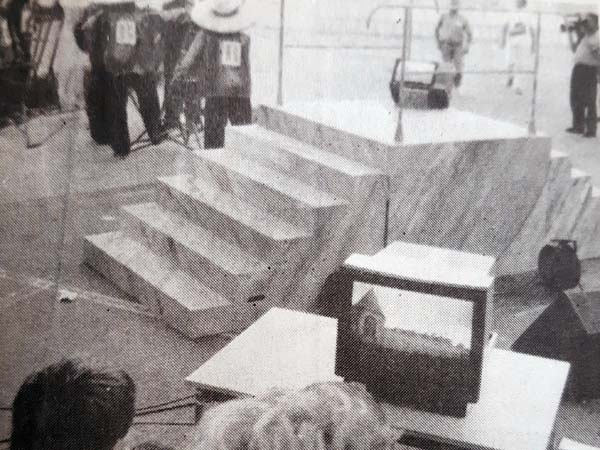

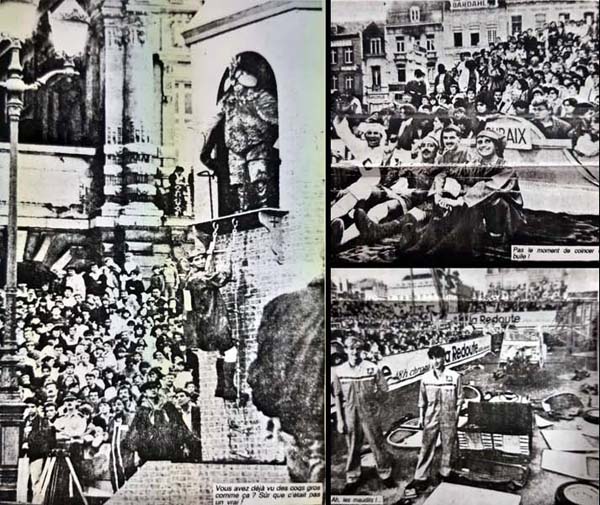

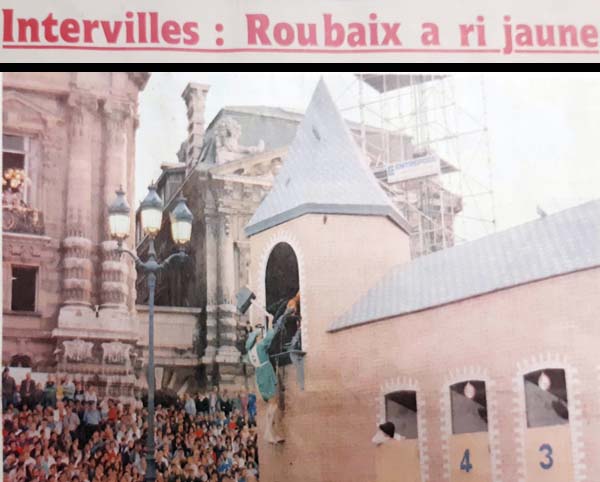

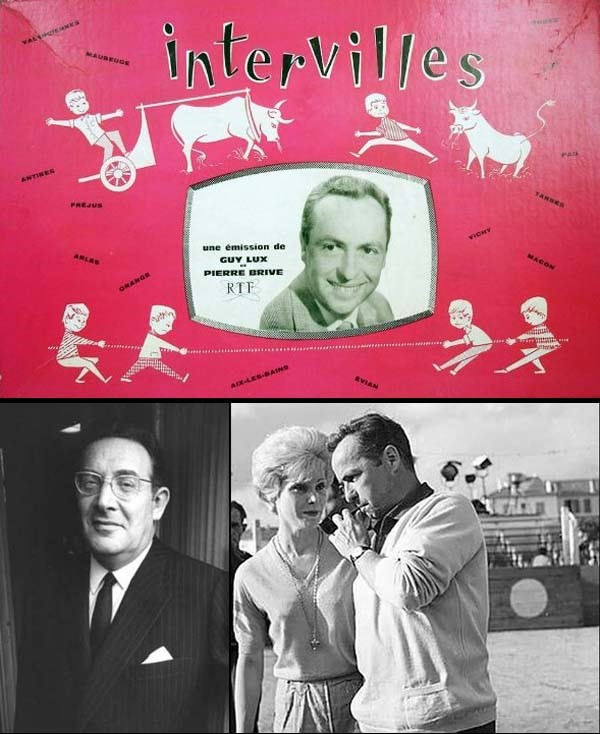

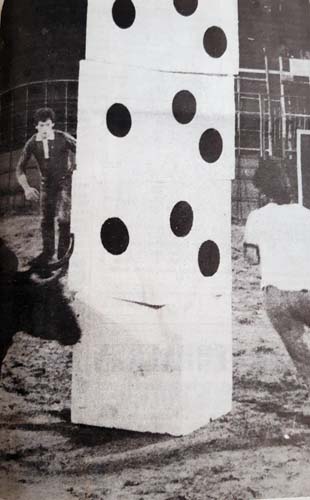

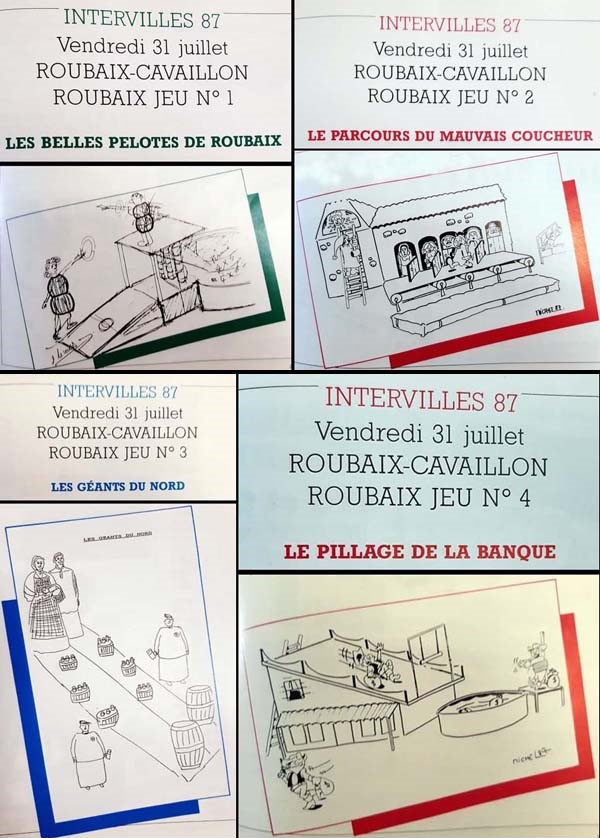

Ainsi une ville champignon se dresse peu à peu entre la mairie et les abris bus qui se trouvent de l’autre côté de la place, devant l’église Saint-Martin, constituant un quadrilatère fermé. 5000 places de gradins ont été installées ainsi que la tour en imitation briques du jeu du mauvais coucheur, les pistes en imitation pavés de la route des géants et le reste : 2 piscines, des tréteaux et surtout plein de savon noir.

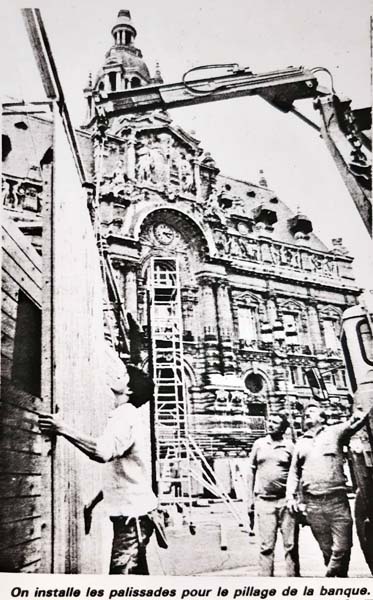

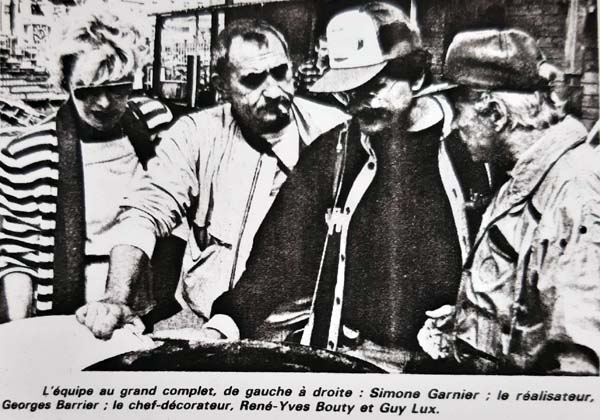

Les sponsors ont mis la main à la pâte : la banque de Super Croix, les pelotes géantes de Phildar, les tapis roulants provenant d’une entreprise de PVC. L’installation et la décoration de l’ensemble a été contrôlée par un décorateur de TF1et la commission de sécurité va venir vérifier la conformité de l’ensemble des installations. En effet l’installation des pièges à rire d’Intervilles a posé d’énormes problèmes de sécurité.

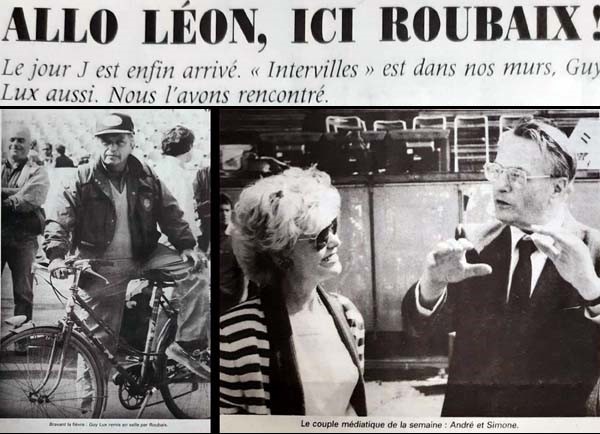

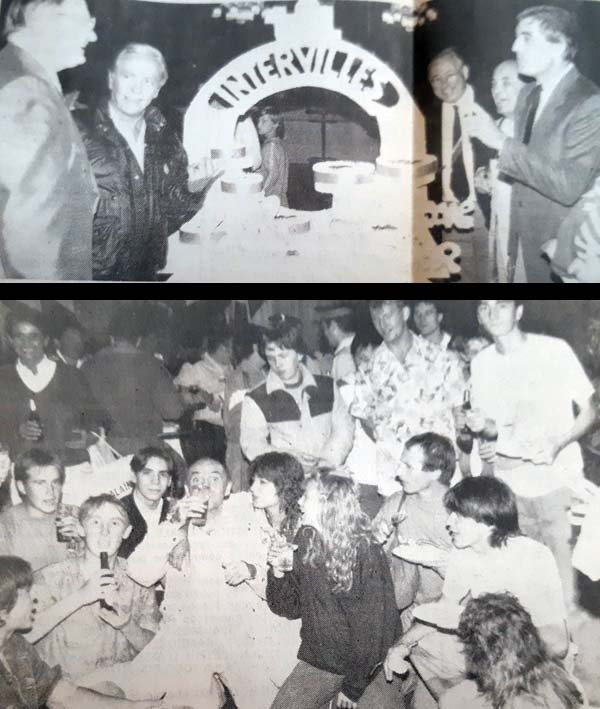

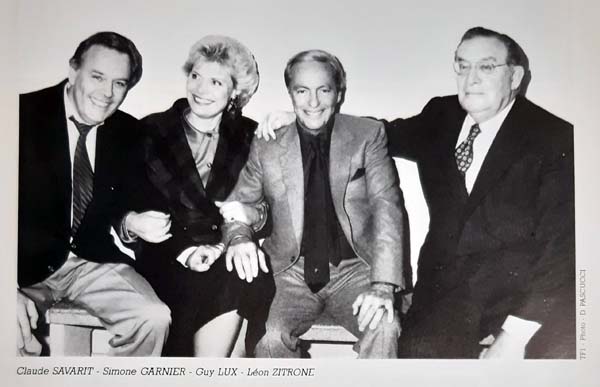

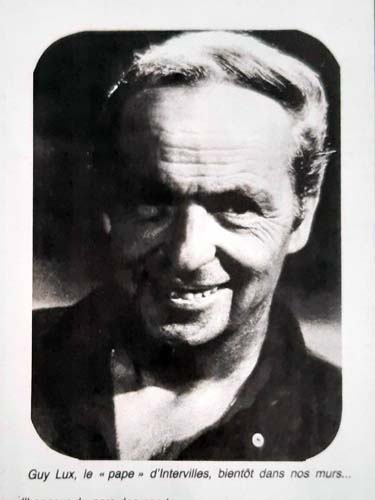

Dans la semaine qui précède le jour J Guy Lux arrive à Roubaix et y rencontre les journalistes malgré une forte fièvre qui le cloue au lit. Il ne connait pas la ville où il n’est passé qu’une fois repérer les lieux en juin mais il connait déjà le Nord car Armentières et Saint-Amand ont précédé Roubaix dans l’aventure Intervilles. Il sait les nordistes accueillants, disponibles et compétitifs et loue l’efficacité de l’équipe municipale et du travail qu’elle a réalisé.

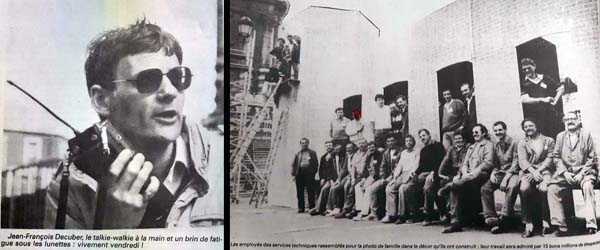

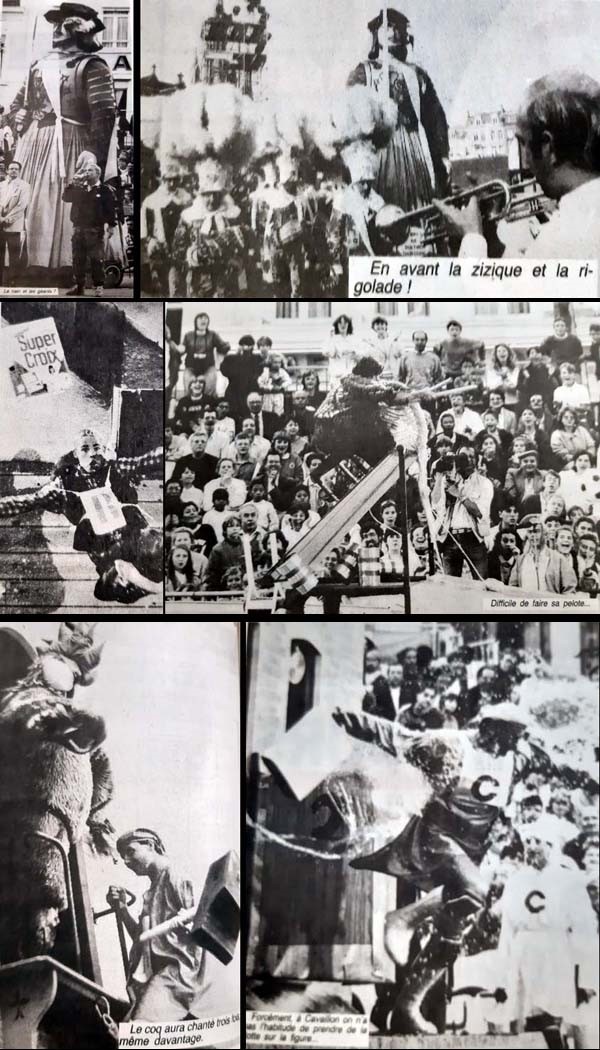

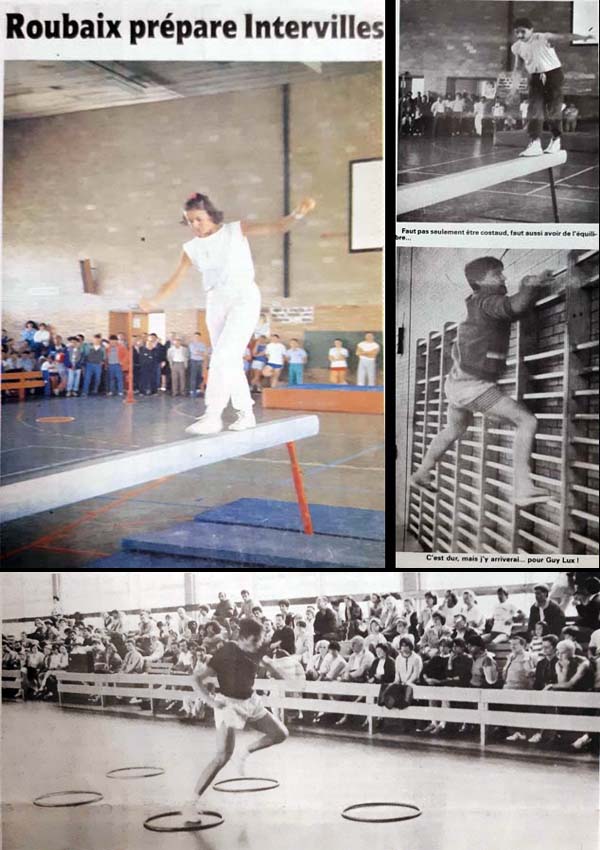

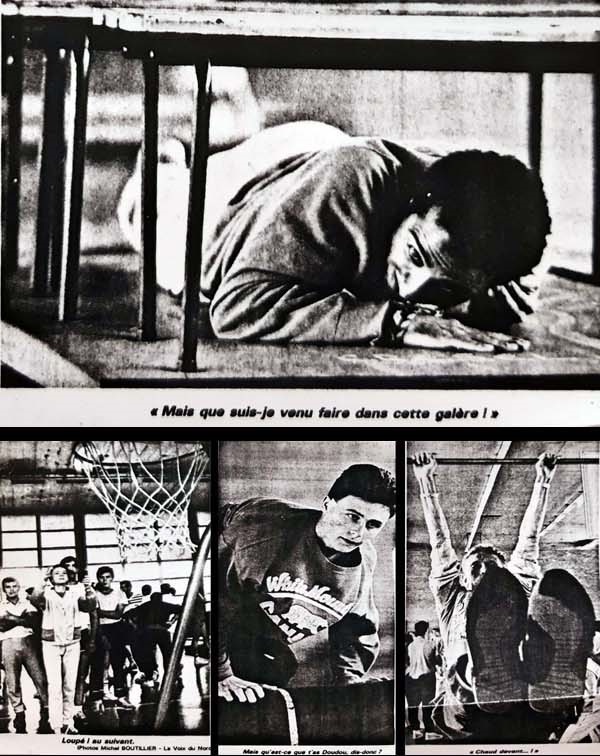

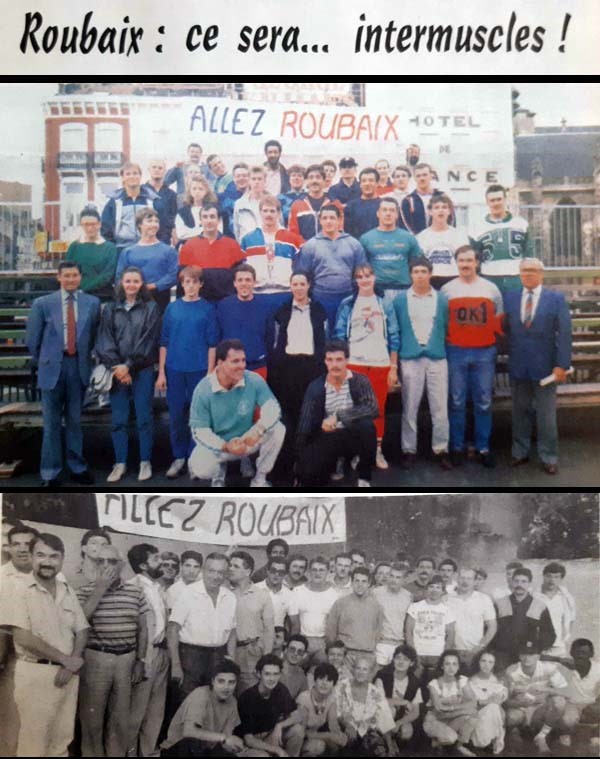

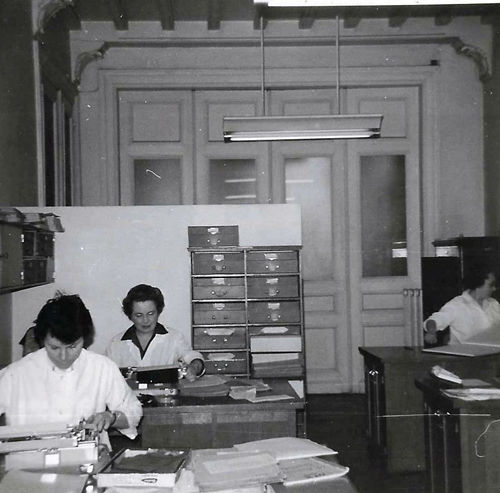

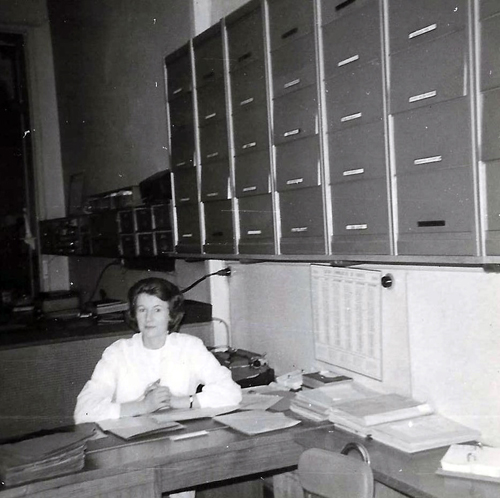

Essayages de costumes et entraînement des 2 équipes à Roubaix (Documents le Provençal)

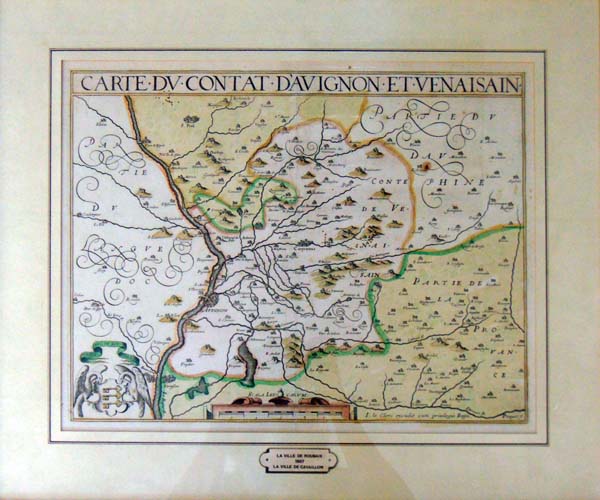

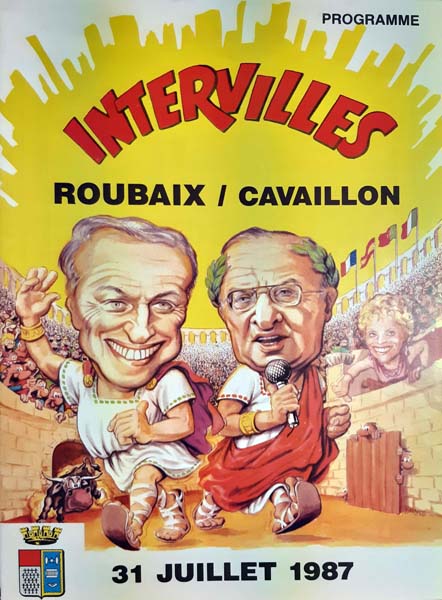

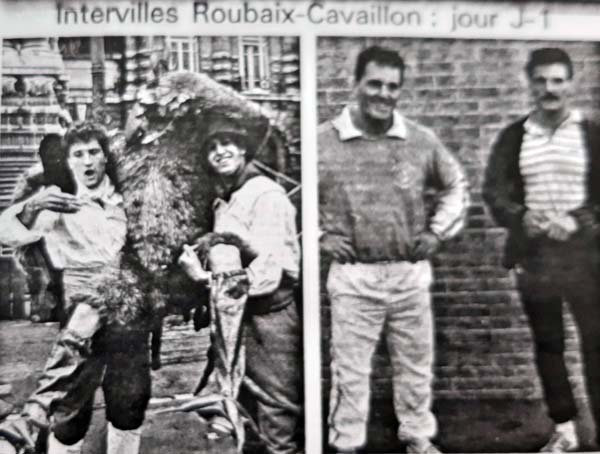

Et c’est le jour J. La ville de Cavaillon fait don à celle de Roubaix d’un document encadré : une carte originale en couleur du XVII ème siècle représentant le comtat d’Avignon et Venaisan. Les 5000 spectateurs massés sur la Grand Place en ont pour leur argent ainsi que les publicitaires. Un magnifique programme sur papier glacé est proposé.

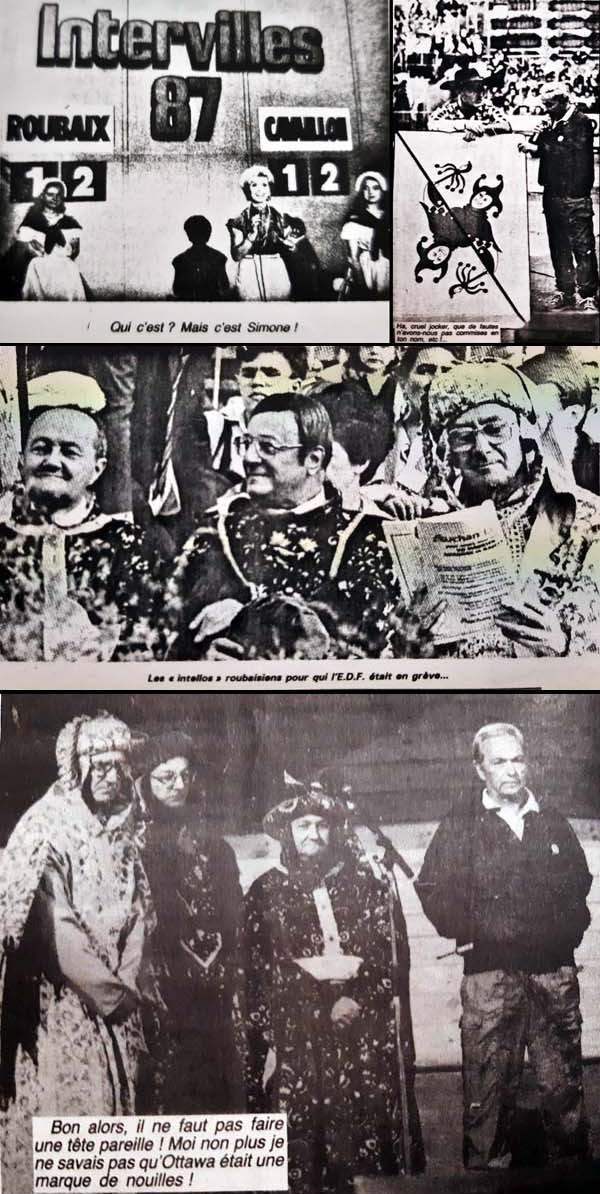

A la télévision, l’émission s’ouvre sur Cavaillon, son soleil et ses cafés, puis Roubaix a les honneurs du petit écran par le biais d’un petit film vidéo dévoilant les fleurons du patrimoine local. Enfin Guy Lux apparaît pour présenter la ville et son sénateur maire André Diligent.

Côté Cavaillon, point de vue jeux, rien de transcendant : quelques vampires courant après des marquis « encarottés », quelques ânes plutôt trainards et une cueillette de pommes bien maussade. A Roubaix le clan des rieurs : savon noir, mousse à raser et seaux d’eau allégrement jetés sur les concurrents.

Les caméras de TF1 ne restent pas statiques et la Grand Place est vue sous toutes les coutures. De superbes vues aériennes de la mairie régalent les téléspectateurs entre deux épreuves. En revanche le ballon aux couleurs de Nord-Eclair doit rester au sol en raison d’un vent beaucoup trop violent.

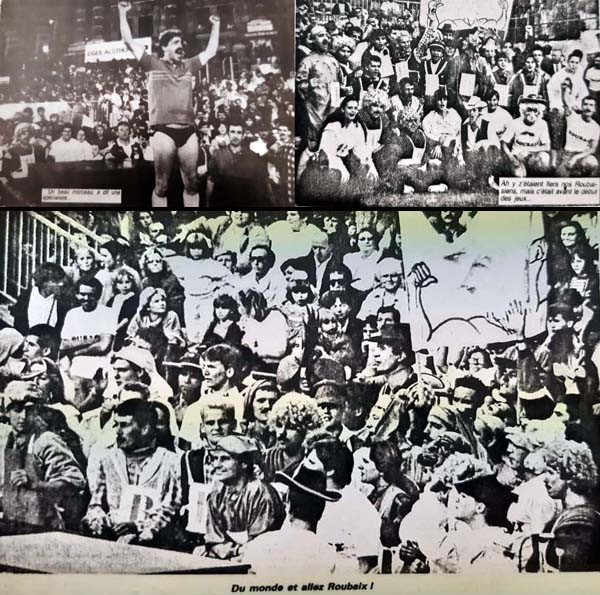

Devant les quelques 14 millions de téléspectateurs et surtout les 5000 habitants qui ont pris d’assaut les lieux pour décrocher une bonne place ainsi que les employés municipaux qui ont investi les balcons de la mairie c’est une sacrée java et l’occasion de crier cocorico plus fort que les autres.

Les vendeurs d’esquimaux et de sandwichs sont présents pour ravitailler les spectateurs et, pour assurer une bonne vue de l’ensemble des événements à chacun, une quarantaine de récepteurs de télévision sont posés sur la Grand Place tout au long des tribunes. Les Gilles de Binche et de Wasquehal posent avec leurs beaux costumes colorés devant la mairie dès le générique.

Les jambes roubaisiennes ne déméritent pas : à l’issue des épreuves physiques les deux villes sont à égalité, mais c’est la tête qui lâche au cours des épreuves culturelles qui départagent les deux équipes à l’issue du jeu. Pour avoir confondu le lac Toronto et la rivière Ottawa l’équipe de Roubaix chute dans la dernière question et Roubaix perd le match qui l’opposait à la ville de Cavaillon une mauvaise utilisation du joker lui ayant été fatale. Ceci explique le titre en première page de la presse locale : Roubaix a ri jaune. En revanche à Cavaillon la foule est en liesse place Thorel.

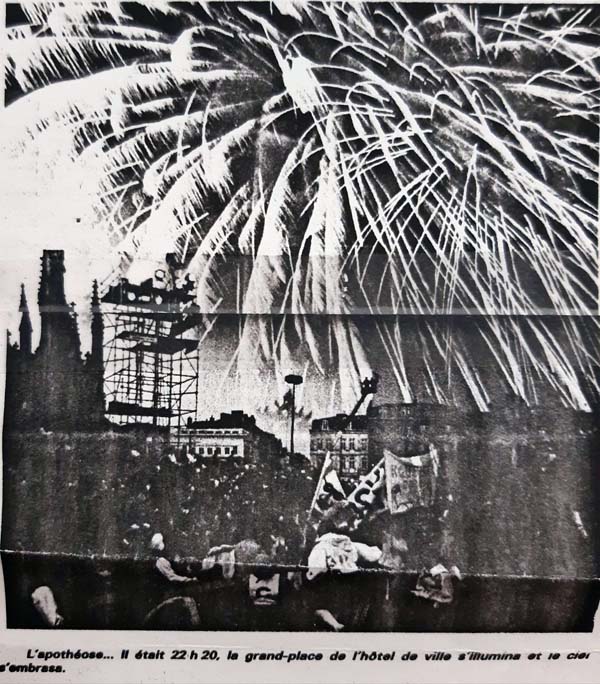

Il faut dire que les concurrents roubaisiens n’avaient, aux dires de la presse du lendemain, que leur seul courage pour se motiver, car malgré les 5000 places vendues, pas de cris tonitruants d’encouragement pour soutenir le moral des champions roubaisiens, les supporters de Cavaillon étant bien plus expressifs bien que moins nombreux. Malgré le dépit de l’équipe et de Mr Diligent devant cette courte défaite, la soirée se termine en apothéose avec un magnifique feu d’artifice.

Intervilles à Roubaix en chiffres c’est : 37 joueurs, une cinquantaine d’employés municipaux, 84 CRS et 60 policiers en tenue, 14 millions de téléspectateurs, mais aussi côté TF1 : 6 camions de matériel, un car directeur pour la régie, 200 techniciens, 15 hommes à la production et 40 aux images…

Bien sûr la question du coût des jeux est évoquée suite à la défaite, la mairie ayant dû faire face à de grosses dépenses : milliers d’heures de travail pour les employés municipaux, achat de matériel pour les décors, location d’infrastructure comme les tribunes…Mais il y a aussi eu des rentrées d’argent avec les programmes et les entrées payantes. Quoiqu’il en soit tribunes et décors sont ensuite démontés et la liesse du 31 juillet laisse la place à la quiétude du mois d’ Août sur la Grand Place de Roubaix qui, en dépit du résultat, a vécu là un grand moment.

Remerciements aux archives municipales de Roubaix

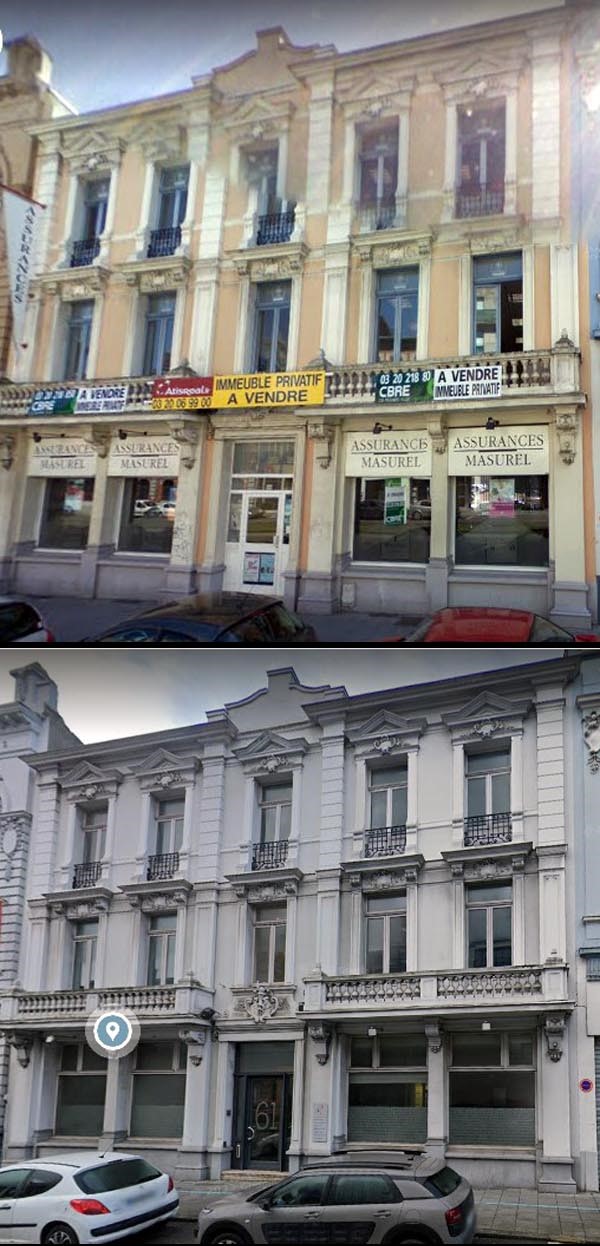

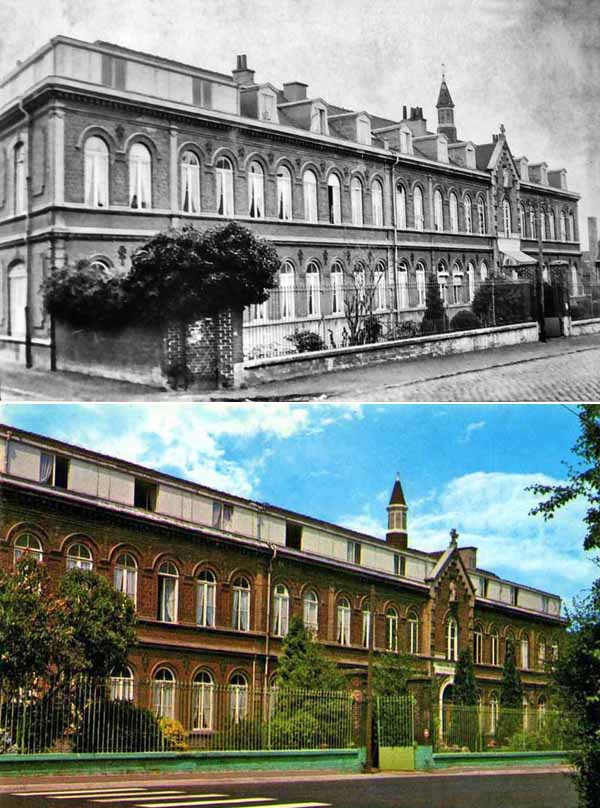

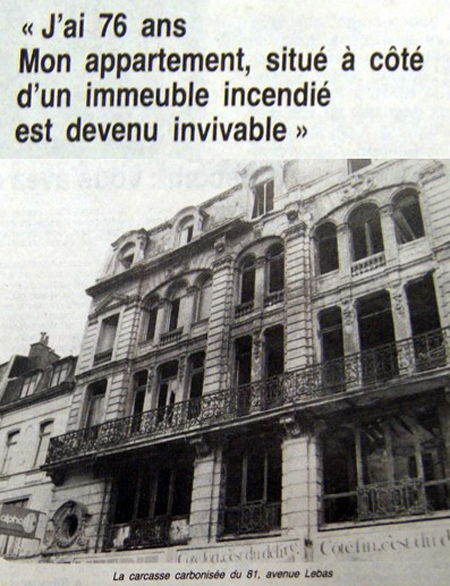

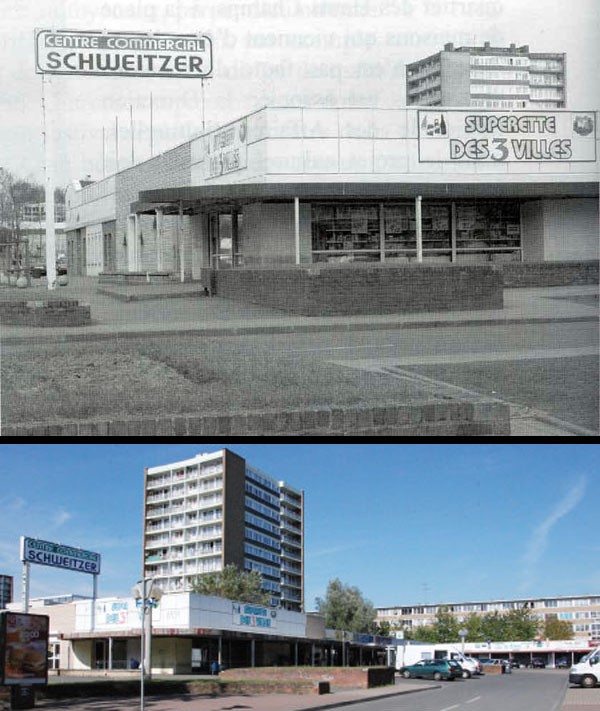

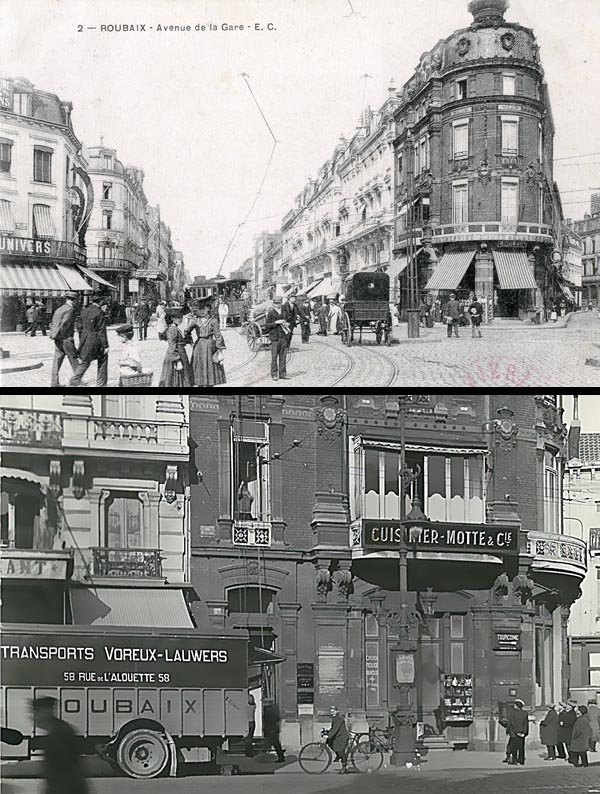

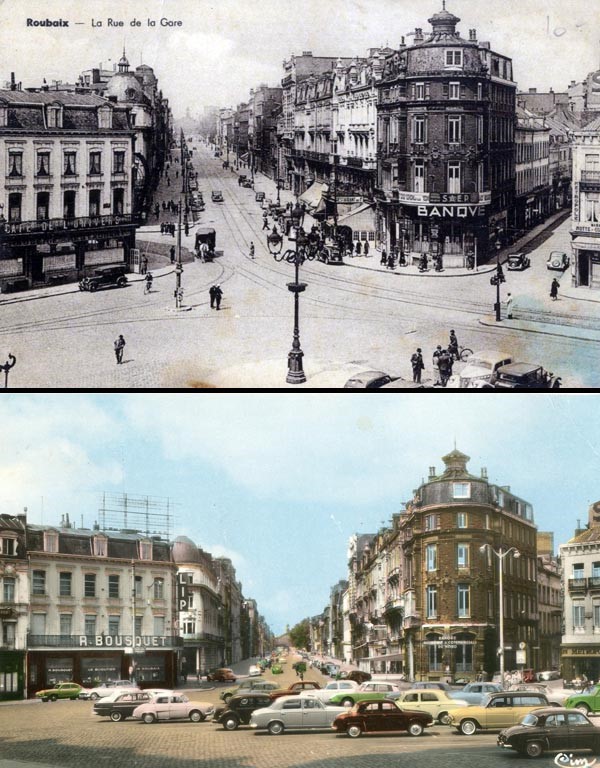

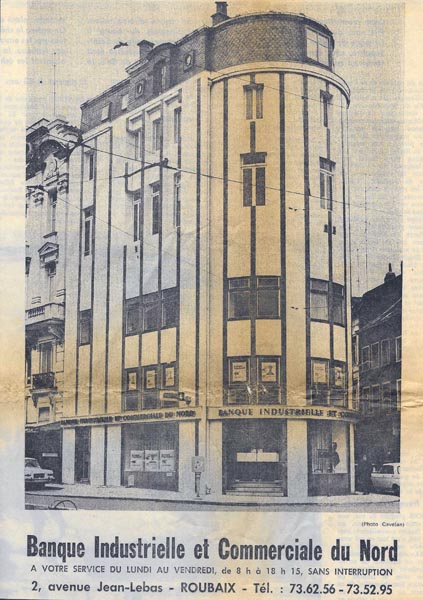

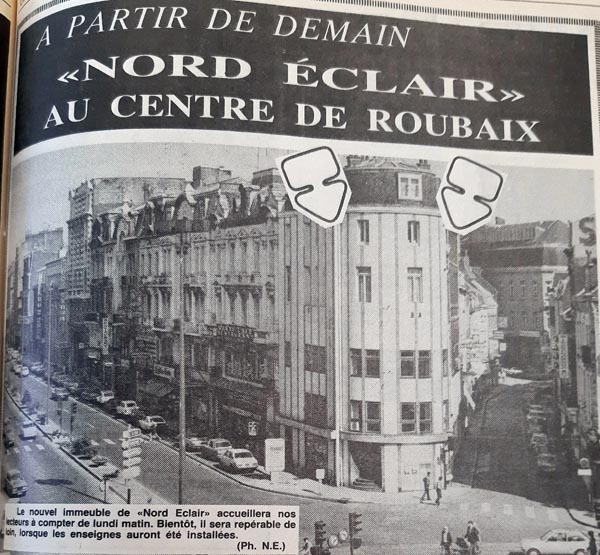

La Barclays Bank dans les années 1990 (Document archives municipales)

La Barclays Bank dans les années 1990 (Document archives municipales)