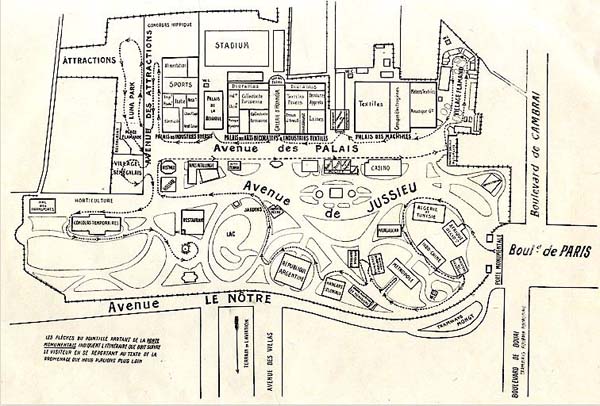

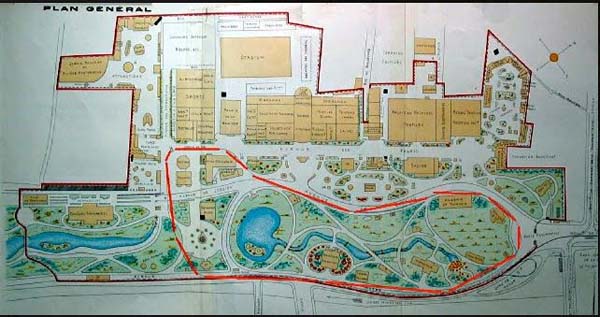

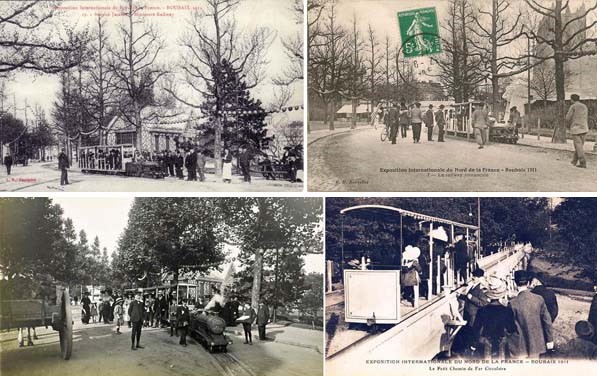

En 1911, le Parc de Barbieux, à Roubaix, accueille l’Exposition Internationale, événement considérable qui couvre une surface énorme entre l’avenue Le Nôtre et la commune de Croix, comme le montre le plan de l’époque. Eu égard à la taille de l’événement, un « mini railway », un train miniature tracté par une locomotive à vapeur, est mis à la disposition des visiteurs pour faire un circuit dans l’exposition.

A l’avant du mini train on peut remarquer les initiales MR qui signifient Mini Railway. A part le conducteur, la locomotive peut emmener 24 passagers soit 12 par wagon, comprenant 6 rangées de bancs de 2 personnes. Le train miniature a un bâtiment qui lui sert de garage, au bout de l’avenue Le Nôtre qu’il rejoint grâce à une voie munie d’un aiguillage.

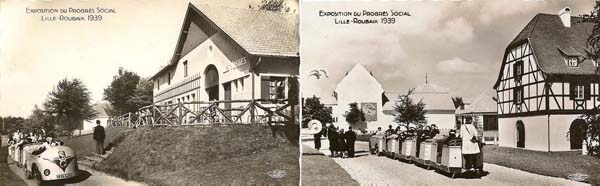

En 1939, l’exposition du Progrès Social se déroule en partie sur Lille et en partie sur Roubaix, encore une fois dans le magnifique cadre du Parc de Barbieux. A nouveau des petits trains, électriques cette fois, permettent aux visiteurs de faire, sans fatigue, la promenade autour du parc pour découvrir les différents pavillons. Et sur la rivière est installé un port d’embarquement sur des canots avec ou sans moteur.

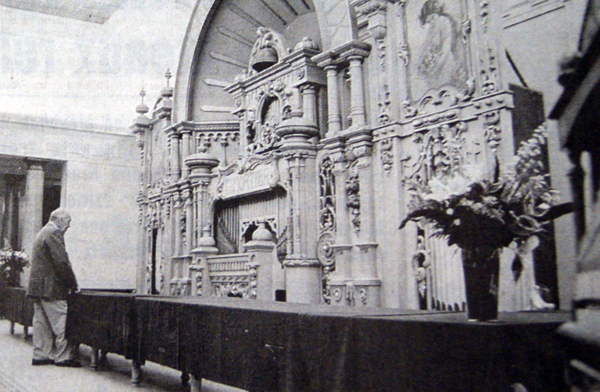

En 1961, le Parc de Barbieux est décrit, certes comme un beau jardin très majestueux, mais auquel manquerait un centre attractif qui en fasse non plus un simple lieu de promenade mais un vrai espace de détente. La municipalité décide alors de donner vie au projet élaboré par une entreprise offrant toute garantie.

Il s’agit en effet de celle qui, en 1939, avait réalisé le « délicieux petit port », et qui serait à l’initiative d’un nouvel embarcadère pour canots et pédalos, qui permettraient de faire le tour du lac. Le port devrait être doté d’un bâtiment central, de pergolas, de terrasses avec des installations sanitaires et de nombreux jeux pour enfants.

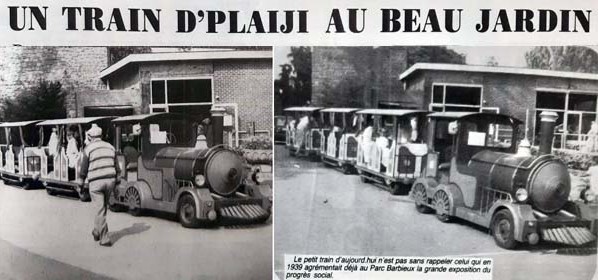

Sont aussi évoqués : bowling, golf miniature, pétanque, tir à l’arc et snack-bar voire même un musée local où serait installée une maison roubaisienne typique de jadis. Le journaliste de Nord-Eclair se prend, de ce fait, à évoquer le plaisir qu’éprouveraient les Roubaisiens à retrouver dans les allées du parc le petit train qui y circulait durant l’exposition de 1939 (ou un autre modèle).

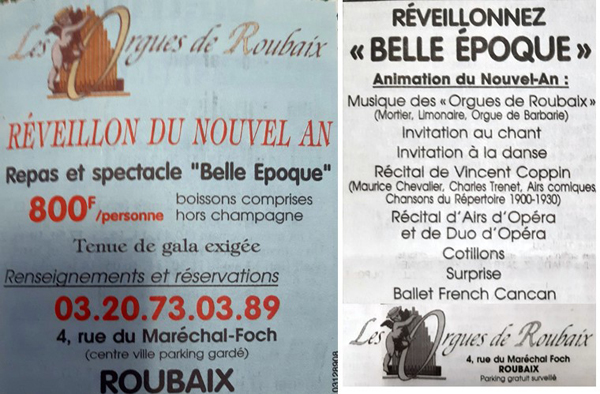

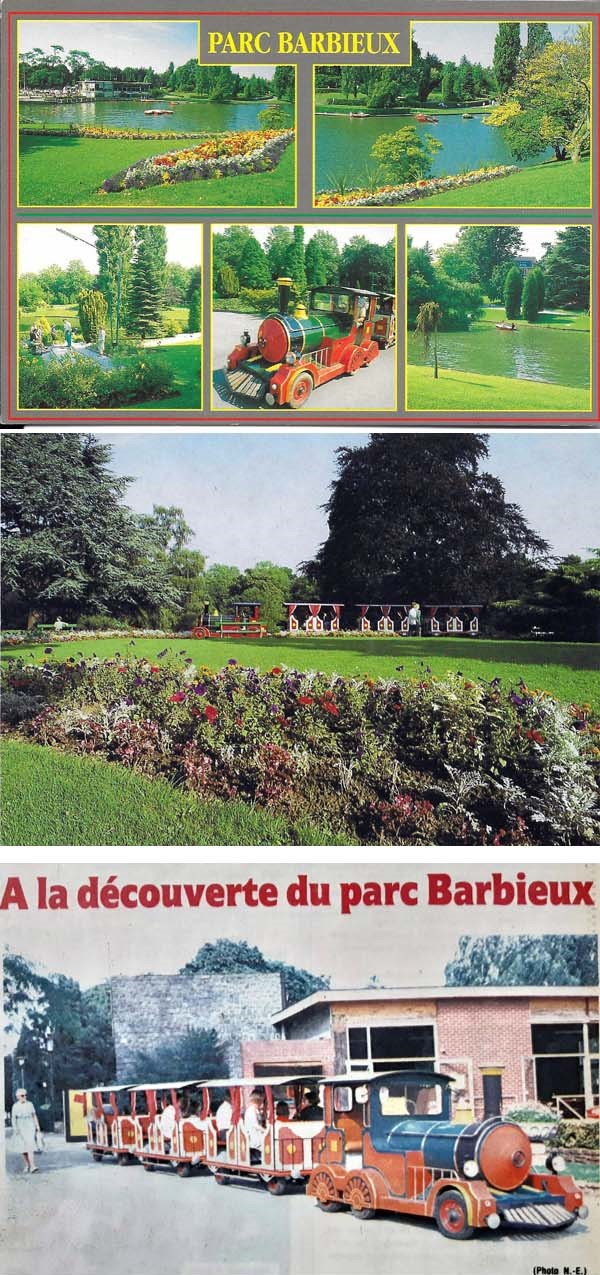

Ce n’est pourtant qu’en juillet 1984 qu’un nouveau petit train, qui roule sur pneus, revient parcourir les allées du parc les week-end, pour la période estivale et pour le plus grand plaisir des promeneurs, adultes et enfants confondus: « un train d’plaiji au beau jardin » vert comme le gazon, les bancs publics et les arbres !

Pour ce faire, la municipalité fait appel à la famille Lecocq, spécialisée dans les animations de fêtes et les animations commerciales. Elle s’occupe aussi du manège installé à proximité du Bol d’Air, de la buvette et de la location des barques ainsi que du golf miniature.

Dix ans plus tard, le petit train enchante encore le Parc de Barbieux. Ainsi un groupe de pensionnaires de la Résidence Orchidée à Croix monte à son bord en 1994 pour parcourir les allées des 33 hectares que couvre le jardin public, promenade effectuée à l’initiative des Amis du Parc Barbieux, association présidée par Emile Duhamel.

Instantané de Mémoire : « La sortie dominicale au Parc de Barbieux, dans les années 1980-90 enchantait les enfants : plaine de jeux, minigolf, promenade en barque ou pédalo, manège et, pour clôturer la promenade, le petit train qui permettait de revisiter l’ensemble sans fatiguer davantage leurs petites jambes déjà bien mises à l’épreuve par les heures de jeux précédentes. Bien sûr les nids de poules des allées et les faibles amortisseurs du train provoquaient quelques secousses mais c’était l’occasion de fous rires supplémentaires, avant d’aller se régaler d’une bonne crêpe ou gaufre… »

Malheureusement ce petit train a disparu voilà bien longtemps. Alors, à quand le retour d’un autre petit train, électrique, écologie oblige, dans ce magnifique jardin qu’est toujours le Parc de Barbieux, surtout depuis sa rénovation, afin d’enchanter les promenades des petits et des grands ?

Remerciements aux archives municipales de Roubaix