Albert Delescluse naît à Roubaix en 1890. Il entre en tant que coursier au Journal de Roubaix en 1905, puis devient maréchal-ferrant vers 1910. Après la première guerre mondiale, en 1919, il reprend l’affaire de son ancien patron Jules Hauguet, au 45 rue Newton.

Albert Delescluse se marie avec Marie Vandenbroucke, dont le père est également maréchal-ferrant. De cette union naît leur fille Odette en 1920. L’atelier dont dispose Albert est bien équipé pour produire les fers à cheval, bien sûr, mais également pour cercler les roues en bois, fabriquer des ressorts à lames, et des épures (cadres en bois montés sur les châssis des premiers véhicules automobiles).

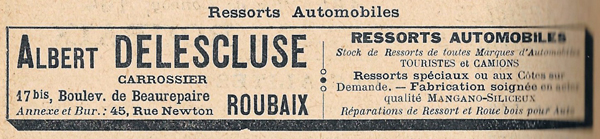

Albert décroche de très gros marchés pour son activité de maréchalerie, comme La Lainière, puis il se spécialise rapidement dans la fabrication de ressorts pour toutes marques automobiles ainsi que pour les camions. Son entrepôt lui permet de stocker de nombreuses pièces pour satisfaire la demande de plus en plus importante. Albert est le seul fabricant de ressorts à Roubaix.

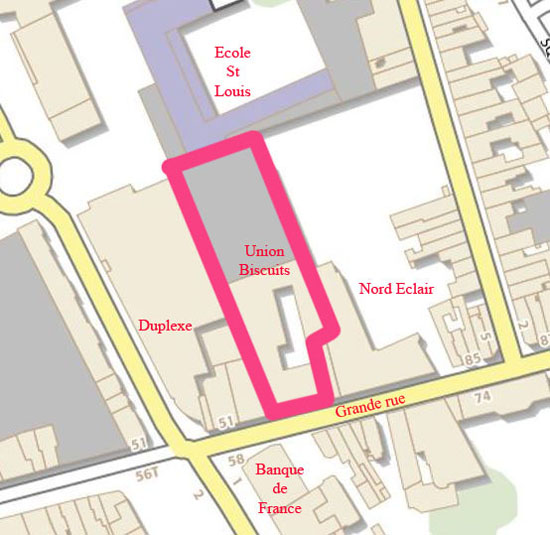

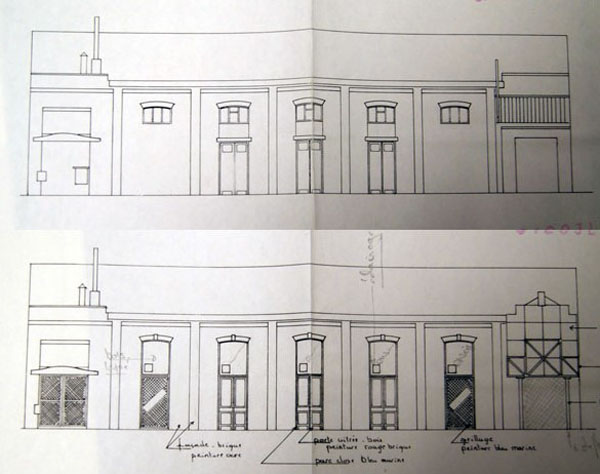

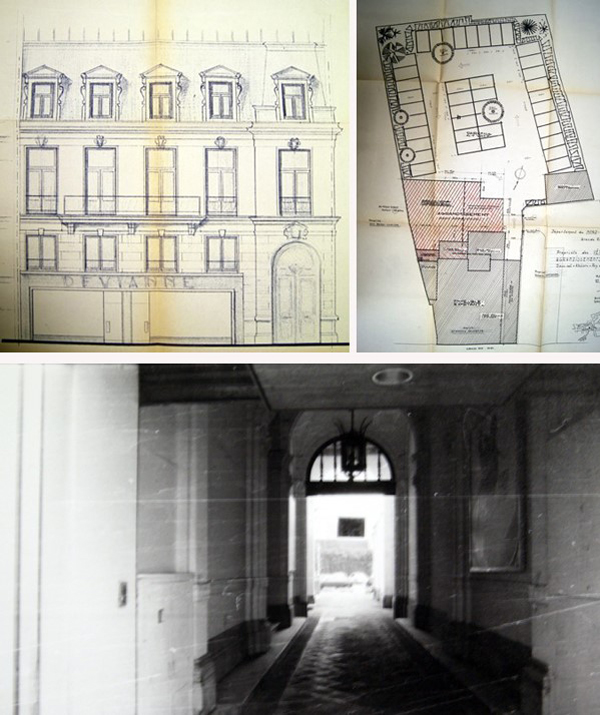

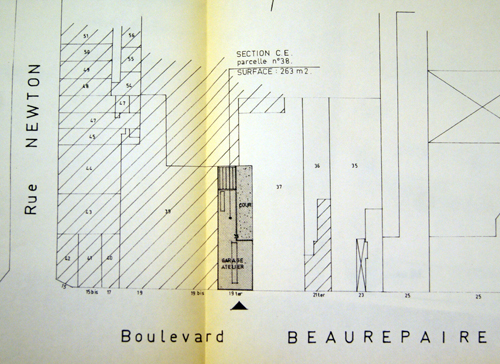

Face à son développement, à la fin des années 1920, son atelier de la rue Newton devient trop petit. Il fait l’acquisition du 17 bis boulevard de Beaurepaire, qui a l’avantage d’avoir un accès direct à son atelier de la rue Newton.

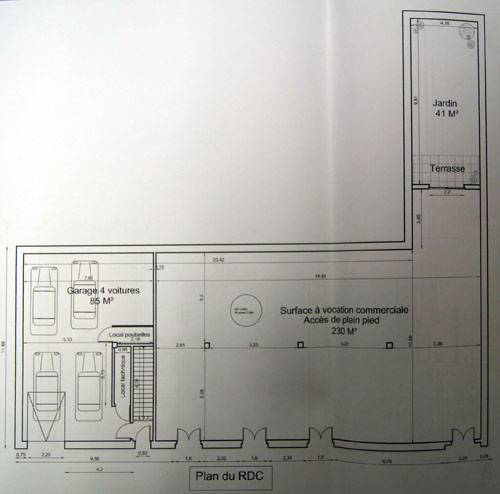

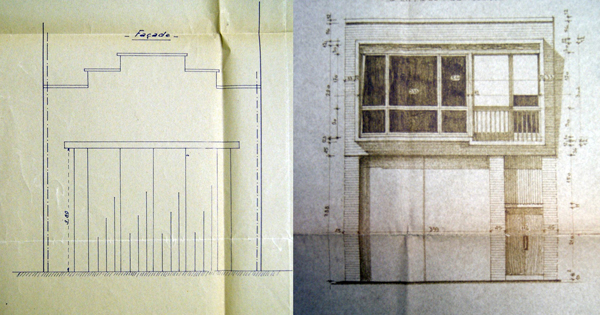

Les années suivantes, le développement devient très conséquent, et l’atelier du 17 bis est à son tour trop petit. Albert fait alors l’acquisition d’un terrain, en 1947, au 19 boulevard de Beaurepaire, et demande l’autorisation de construire un atelier. Il confie l’exécution des travaux ( la construction d’une nef ) à M Browaeys, de la rue Boucicaut, pour un montant de 350.000 Frs. Ce nouvel entrepôt lui permet de stationner les véhicules en attente de réparation, et de stocker ses pièces détachées. Le 19 du boulevard de Beaurepaire est séparé du 17 bis, par l’atelier de menuiserie de Désiré Lepers au 17 ter.

En 1945, Odette Delescluse, la fille d’Albert, se marie avec Albert-Hector Antoin. Ce dernier entre dans l’entreprise Delescluse en tant que forgeron. De leur union naît, en 1948, leur fils Albert-Ange Antoin. Pour trouver un logement à Odette et Albert-Hector Antoin, Albert Delescluse fait construire un appartement, en 1954, au dessus de l’atelier du 19. Il confie le dossier à l’architecte G. Verdonck avenue Jean Lebas.

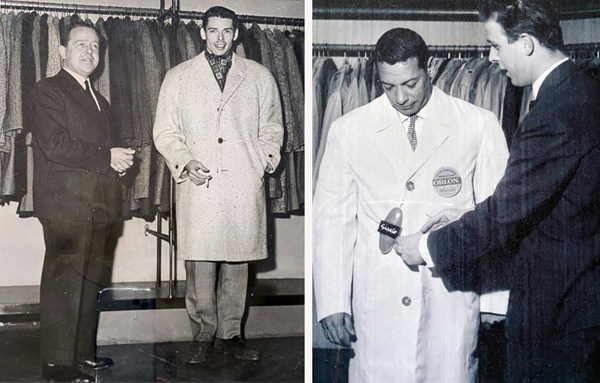

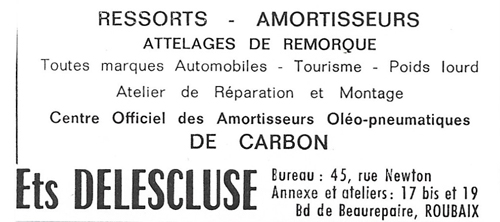

A la fin des années 1950, les constructeurs automobiles réalisent d’énormes progrès techniques sur les nouveaux véhicules. Les ressorts à lames deviennent des amortisseurs télescopiques. L’entreprise Delescluse s’adapte et change de stratégie. Elle abandonne peu à peu la fabrication de ressorts et devient Centre Officiel des amortisseurs De Carbon. Albert-Hector Antoin diversifie alors son activité en distribuant des accessoires automobiles, comme des attelages de remorque, embrayages, échappements, transmissions, et, par la suite, des garnitures de freins.

Albert Delescluse décède en 1963, et son épouse l’année suivante. Albert-Hector Antoin et Odette continuent l’activité de l’entreprise. Le développement de la société à cette époque est important ; ils rachètent le 19 bis, en 1958, à Mme Vve A Pruy-Plateau et le 17 ter, en 1963, au menuisier D. Lepers.

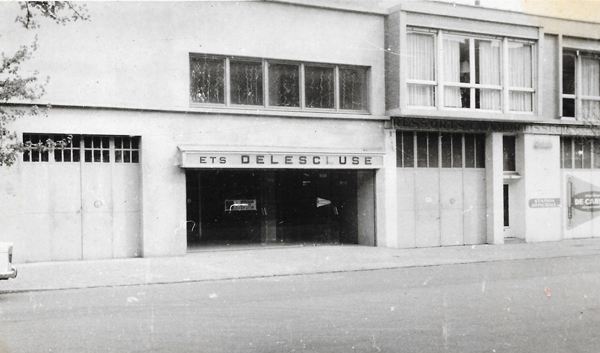

La reprise de la menuiserie permet de refaire la façade du 17 bis et 17 ter. Au début des années 1970, leur fils Albert Ange Antoin a 22 ans. Il entre dans l’entreprise pour aider ses parents à l’atelier.

En 1979, Albert-Hector Antoin rachète l’épicerie-alimentation de Charly Lagaise, au 19 ter, rase le commerce, et construit une porte de 5,50m de hauteur, et large de près de 8m, pour faciliter l’entrée et la sortie des camions. La façade totale mesure désormais près de 40m de large. La superficie totale est d’environ 1400 m2.

Albert Antoin ( père et fils ) continuent de développer le commerce de pièces automobiles. En 1974, ils ajoutent une activité : la pose de tachymètres sur les Poids Lourds pour le contrôle de vitesse, et en 1976, l’installation de compteurs pour les chauffeurs de taxi. Les ressorts à lame que produisait Albert Delescluse ne se vendent plus : 75 tonnes de ressorts ont été mises à la ferraille. L’entreprise Delescluse gérée alors par Albert-Ange Antoin, en Septembre 1998, est la première entreprise du Nord à passer aux 35 heures pour le personnel, ce qui débouche sur une accélération, quant à sa croissance interne et externe. Au début des années 2000, Albert-Ange aligne les différentes parties de l’entreprise sur une longueur de 50m. La superficie totale de l’entreprise est alors de 1800 m2.

Au milieu des années 2000, l’entreprise Delescluse est rebaptisée DLC ( De.Les.Cluse ) pièces auto. Entre 2000 et 2003 Albert-Ange rachète 2 entreprises dans la région, puis 3 en région parisienne ; il les transforme sous la bannière DLC, ce qui permet de multiplier le chiffre d’affaire de façon très conséquente. En 2008, les parts sociales sont confiées au gérant Brice Pouill. Albert-Hector Antoin décède en 2016. L’entreprise est cédée en Décembre 2018 et l’enseigne devient « Auto Plus Roubaix ».

De la création, en 1919, jusque la cession, en 2018, les 3 générations ont connu ( pendant un siècle ) une énorme évolution : le fer à cheval, les ressorts à lames, les amortisseurs, et les accessoires auto. Il y a une cinquantaine d’années, existaient encore 44 grosses entreprises de distribution d’accessoires ; il n’en reste plus que 2 aujourd’hui. Les ventes se sont reportées sur des détaillants.

Remerciements à Albert-Ange Antoin, et aux Archives Municipales