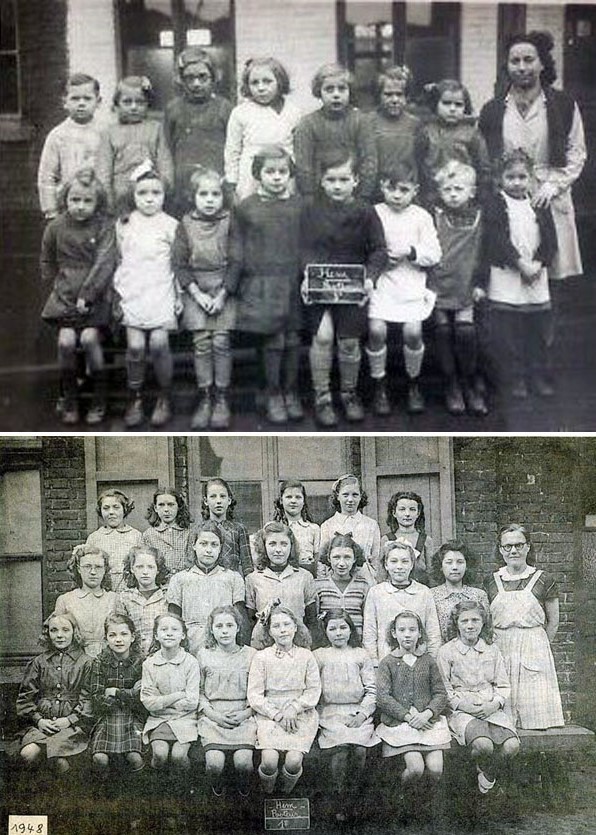

Dans les années 1950, un glissement de population est provoqué par la construction massive d’habitations en périphérie des villes et notamment à Roubaix et dans la ville voisine de Hem. L’Association roubaisienne d’éducation et d’enseignement prend alors des mesures pour faire face aux demandes massives d’inscriptions scolaires qui en découlent.

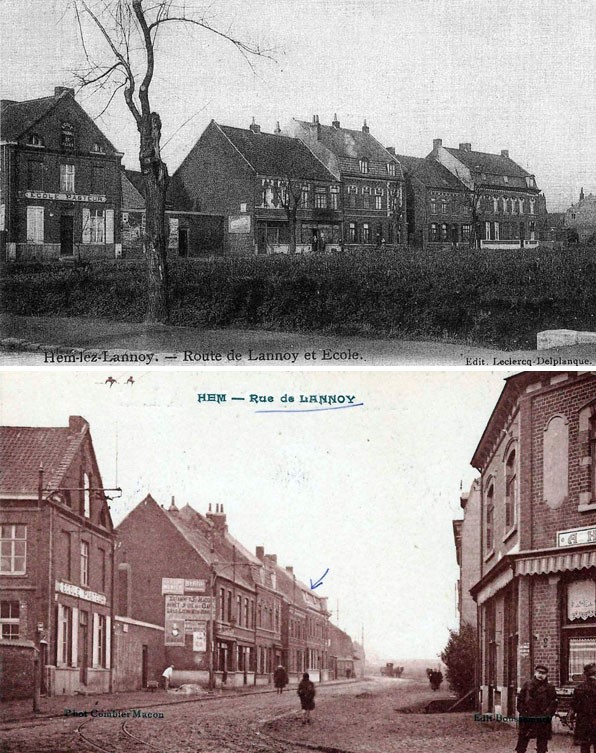

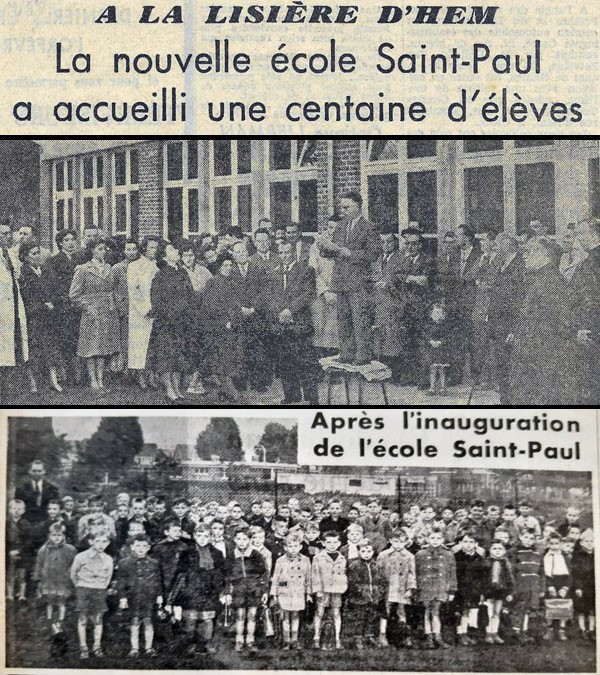

Par l’intermédiaire de la SICLL (Société Immobilière de Construction d’Ecoles Libres) de nouveaux établissements scolaires voient le jour. C’est dans ce cadre qu’ en 1955, à la lisière de Roubaix, plus exactement au n° 22 de la rue de Roubaix à Hem, la nouvelle école Saint-Paul accueille dans ses locaux une centaine de garçons.

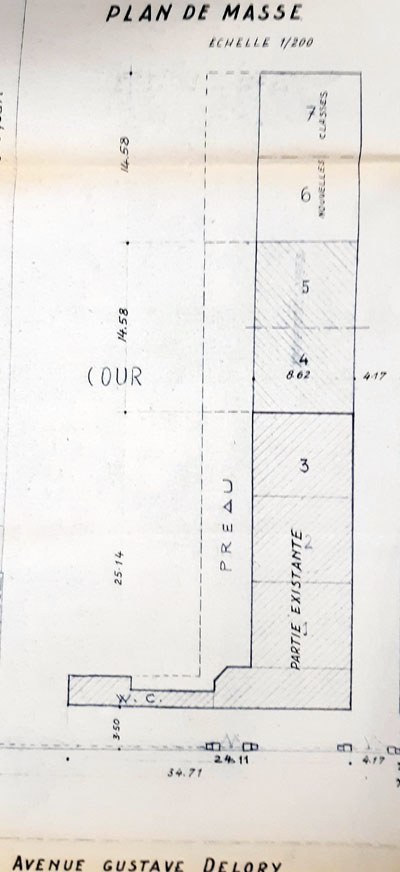

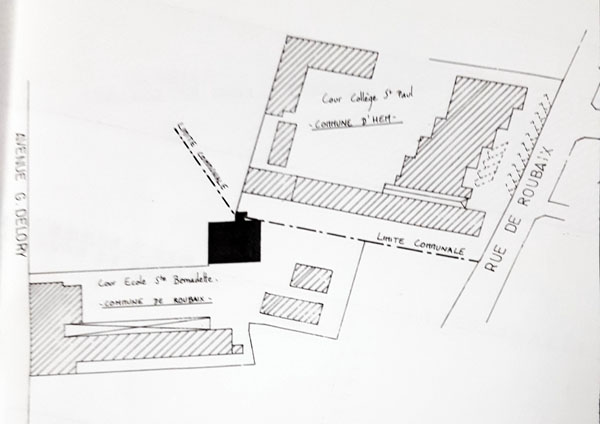

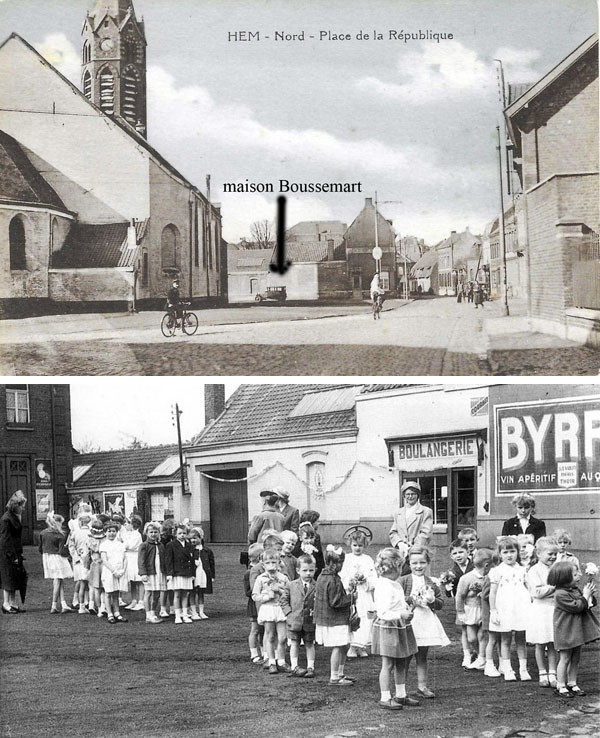

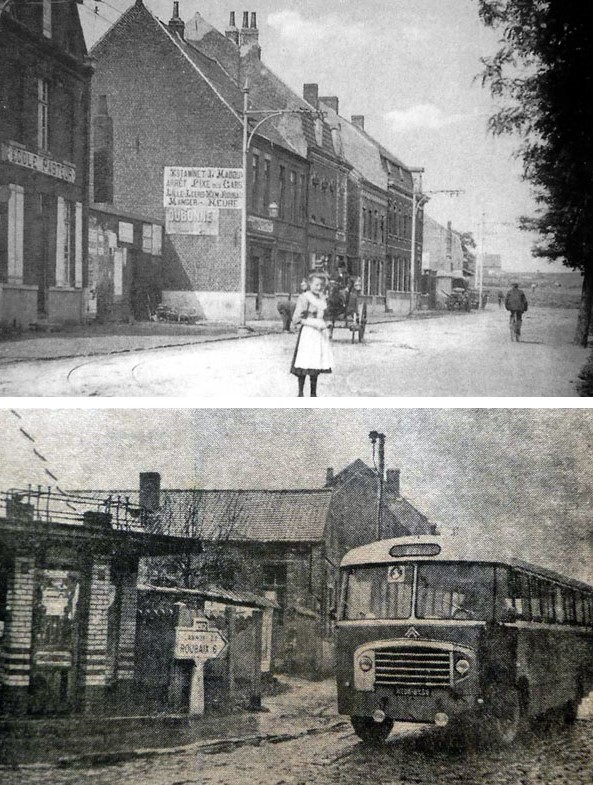

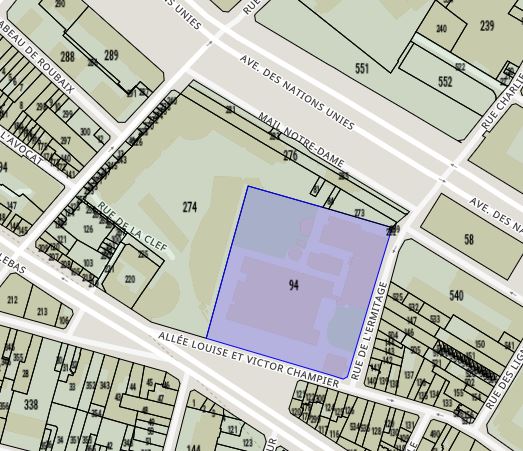

Le chantier commence en juin et l’architecte Delplanque est aux commandes. Les entrepreneurs réussissent le tour de force de la livrer pour la rentrée scolaire. Il faut dire qu’elle ne comporte que 4 classes mais, comme elle est bâtie sur un terrain de 5.000 mètres carrés (ancienne propriété de Mr Pennel) des projets d’expansion pourront être effectués à l’avenir. Le bâtiment élève ses murs sur un vaste terrain situé à l’extrémité de la rue Charles Fourier à Roubaix, là où commence la rue de Roubaix à Hem. L’école est donc en quelque sorte située à cheval sur les 2 communes et possède une entrée sur Hem et une sur Roubaix, avenue Gustave Delory.

L’école ouvre, non pour la rentrée des classes de 1955, le 30 septembre à 8h30, mais le 3 octobre. Elle est dirigée par Mr Deroo et l’enseignement y est assuré par des instituteurs civils. Pourtant les locaux sont bénis par Mr le chanoine Froidure, directeur diocésain de l’enseignement religieux, au cours d’une cérémonie réunissant de nombreux parents d’élèves.

La fête champêtre du comité scolaire de l’école se déroule en mai 1957 et commence par un souper familial en musique le samedi soir avant de laisser la place dimanche midi à un apéritif concert avec le concours de Radio-Lille puis des stands accueillant la foule des visiteurs servis par de « gracieuses serveuses » et enfin un concours réservé aux enfants costumés sur le thème histoires et légendes de France clôturé par un diner au restaurant pour les nombreux amis de l’école.

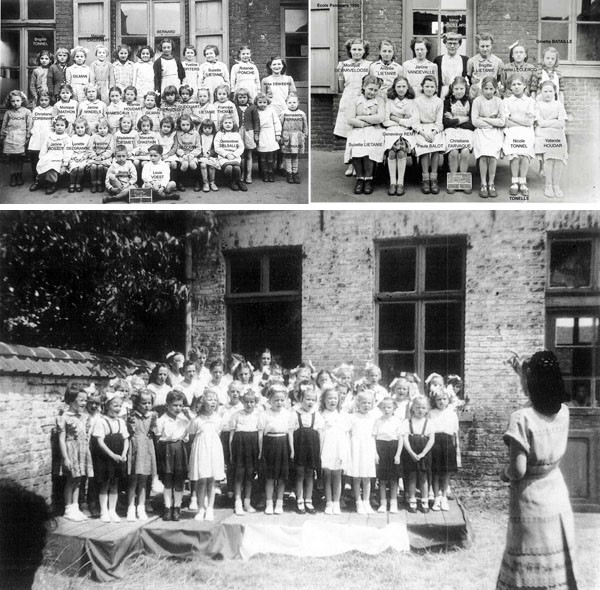

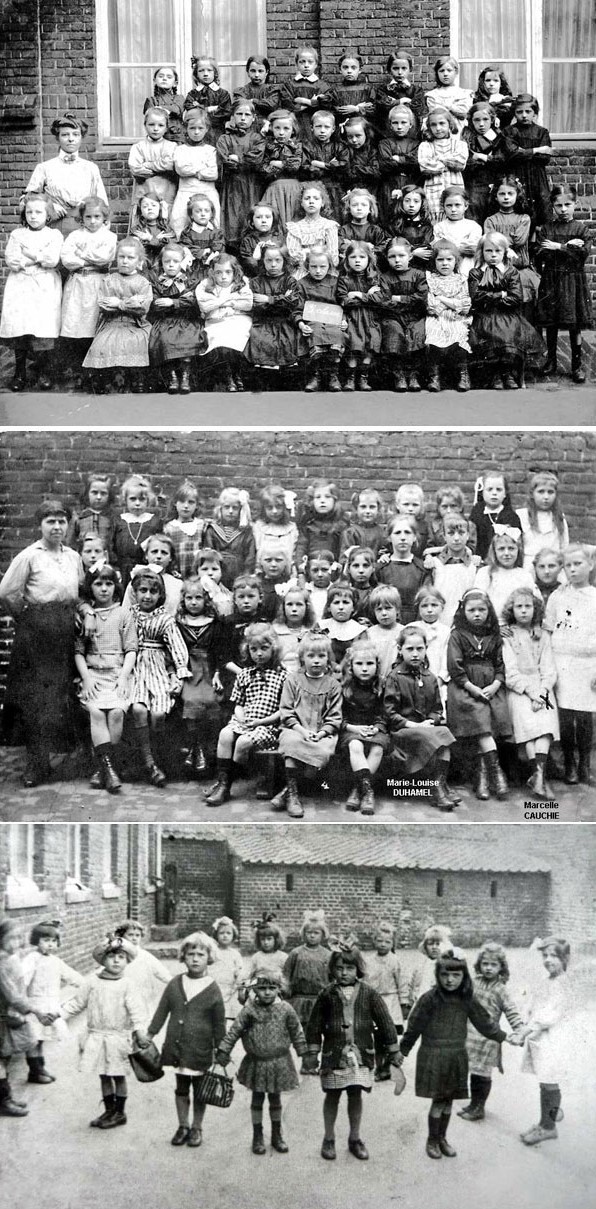

En juillet 1957, à l’occasion de la distribution des prix, une belle fête familiale a lieu dans la cour de l’école. De nombreux parents viennent applaudir leurs enfants dans des chants et saynètes avant la distribution des prix et la lecture du palmarès. Puis l’abbé Callens, curé de la paroisse, rend hommage au dévouement et à la compétence du personnel enseignant libre. Le discours se termine sur le constat suivant : bien que créée depuis 2 ans seulement, l’école s’avère déjà trop petite avec ses 6 classes et ses 205 élèves et il va donc falloir recourir à la construction de 2 classes supplémentaires.

Dans le courant des années 1960, la nouvelle école Saint-Paul continue à accueillir de plus en plus de jeunes garçons tandis que Sainte-Bernadette, de l’autre côté du pâté de maisons, mais sur le territoire de Roubaix, avenue Gustave Delory, fait bénéficier de l’enseignement élémentaire les jeunes filles, notamment celles des nouveaux lotissements et immeubles du quartier.

A titre d’information, en 1970, l’école Saint-Paul accueille un effectif de 210 élèves. Durant cette décennie, comme toutes les autres écoles, Saint- Paul organise annuellement sa kermesse. En 1975, une réunion a lieu avec les parents d’élèves pour évoquer la mixité instaurée avec succès dans les classes de 1ère année de cours élémentaire.

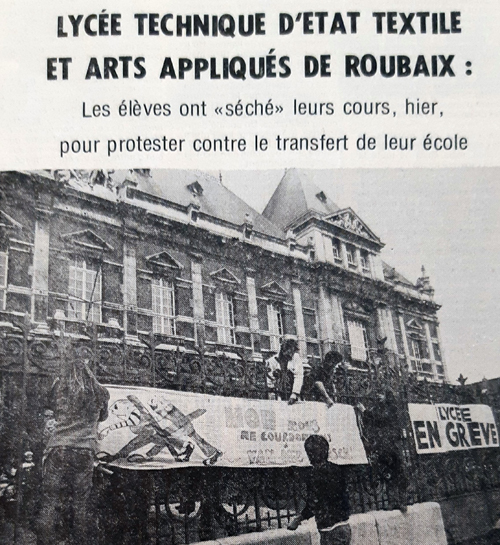

En juin 1980, la direction diocésaine de l’enseignement libre ferme Sainte-Bernadette à Roubaix, malgré une pétition de parents d’élèves convaincus de sa viabilité. Des problèmes d’effectifs insuffisants justifieraient cette décision qui implique pourtant la dispersion du personnel rattaché à l’établissement et l’inévitable dégradation des locaux laissés vides.

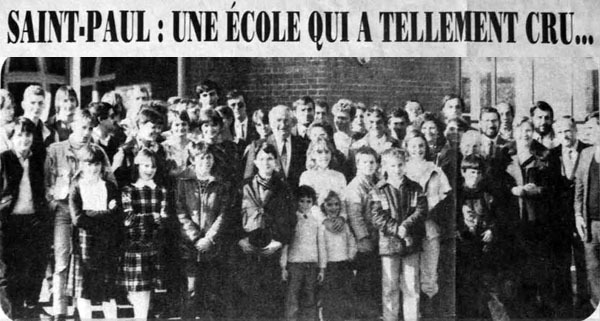

En septembre 1983, c’est le collège Saint-Paul qui ouvre ses portes dans les locaux de l’ancienne école Saint-Paul, laquelle est transférée, côté Roubaix, dans les anciens locaux de Sainte-Bernadette. Le collège accueille alors 110 élèves dans 4 classes, avant d’effectuer des travaux d’extension dès janvier 1984, avec la construction de 10 salles de classe supplémentaires à savoir celles du couloir en zig-zag, flambant neuves et éclairées par de larges baies vitrées, dans lesquelles 300 élèves sont formés par une équipe de 14 professeurs.

Un an plus tard, les nouveaux locaux sont baptisés. L’abbé Jean-Noêl Delannoy, directeur diocésain de l’enseignement catholique, remet à chaque délégué de classe un crucifix béni par ses soins pour l’accrocher au tableau noir des différentes classes. Le directeur : Jacques Sockeel, se félicite de la création de ce premier collège de l’enseignement catholique à Hem, lequel compte 85 % de jeunes hémois sur les listes d’inscription.

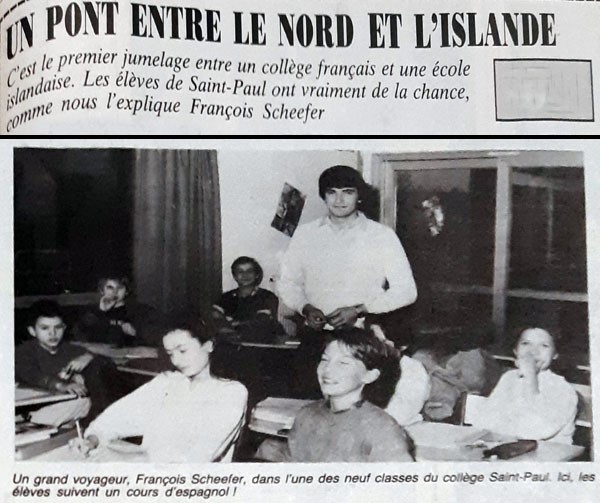

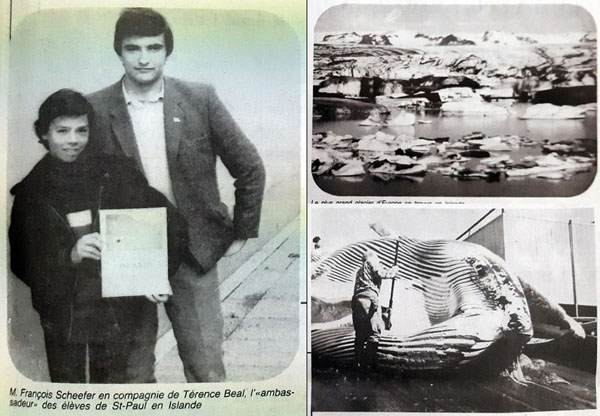

Dès 1985, le collège se distingue en organisant le premier jumelage entre un collège français et une école islandaise. La première démarche consiste à instaurer un système de correspondance entre les élèves des 2 établissements, puis à créer une association « Amitié-Jeunesse franco-islandaise » laquelle pourrait obtenir d’éventuelles subventions permettant des échanges de séjours de 10 à 15 jours dans chaque pays.

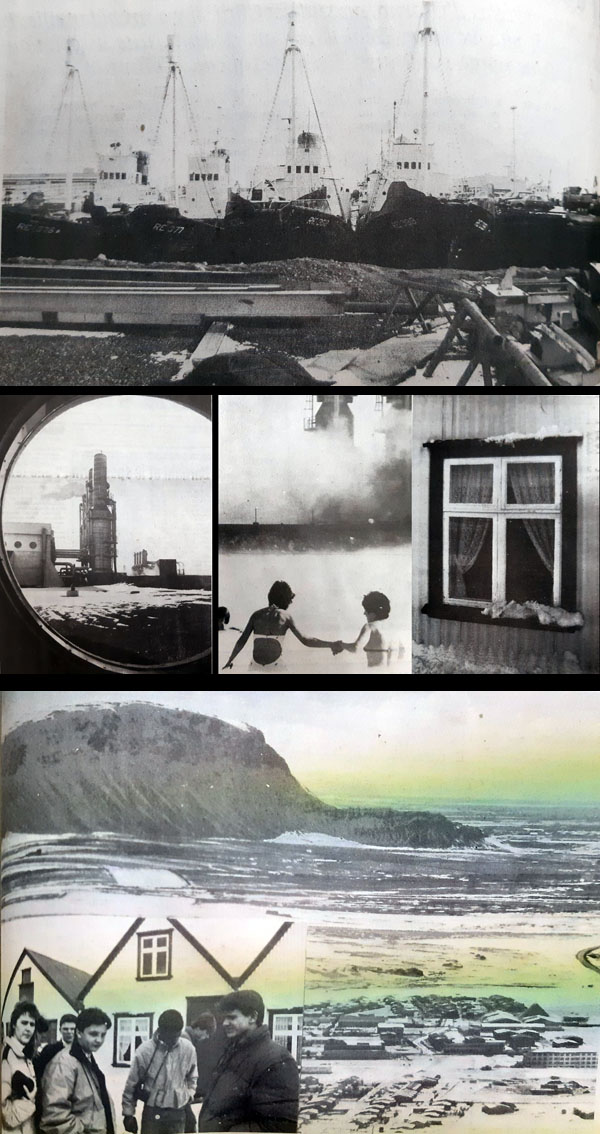

A la rentrée de 1986, dix divisions fonctionnent et en 1987, le chiffre se monte à 14 divisions dans lesquelles 400 élèves sont accueillis. Les effectifs ont donc quadruplé en 4 ans. 1987 est également l’année où 66 élèves du collège effectuent un voyage en Islande dans le cadre de leur jumelage avec le collège Holtaskoli de Keflavik.

L’opération est rééditée l’année suivante avec le voyage d’une vingtaine d’élèves du collège Saint-Paul qui logent sur place chez leurs correspondants . Le programme d’excursion est chargé : geysers, perspectives glaciaires, champs de lave, bassins d’eau chaude, navires baleiniers…

Les vacances d’été de l’année 1989 permettent la construction de trois salles supplémentaires (devenues aujourd’hui salles d’art plastique et de technologie). Le fond de la cour du collège a alors l’aspect d’un joli jardin avec pelouses, arbres et fleurs.

Durant les années suivantes le jumelage franco-islandais prend sa vitesse de croisière et les voyages des collégiens sur place se succèdent. Et en 1990, on assiste à la naissance de 2 associations :

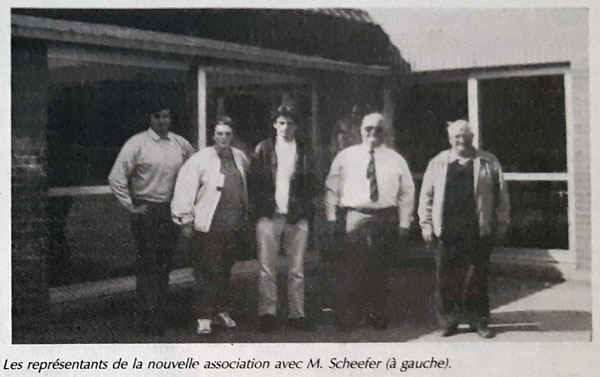

- l’association française des amis de l’Islande dont le président est Mr Scheefer, conseiller d’éducation et initiateur du jumelage

-

l’association des « jeunes islandophiles » dont le président est Mr Antoin surveillant au collège assisté de Mrs Sockeel (le directeur) et Scheefer et dont le siège est situé au collège, dont le but est de regrouper les jeunes français qui se sont déjà rendus en Islande et ont gardé des contacts sur place afin de pouvoir poursuivre plus facilement les futurs échanges.

Ce jumelage désormais avec le collège Langholtsskoli de Reykjavik, toujours en Islande n’empêche en rien les liens avec d’autres pays et, en 1992, dans le cadre du jumelage des villes de Hem et Wiehl, une délégation de jeunes allemands est reçue au collège durant quelques jours. Ce deuxième jumelage persistera dans les années 2000 quand le premier prendra fin.

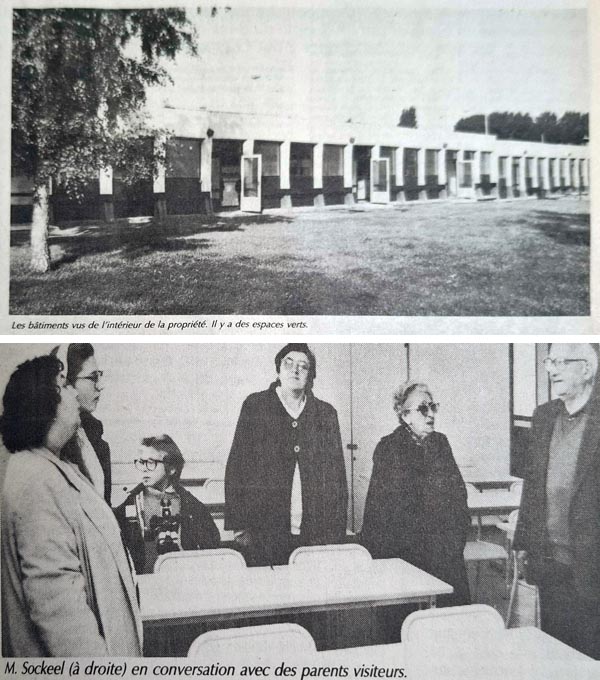

Durant cette même année scolaire 1992-93, une annexe du collège est ouverte rue Jules Watteuw, dans le quartier des Hauts-Champs, permettant de porter à 16 le nombre de divisions de l’établissement. Cette annexe se situe dans les locaux de l’école Saint-André, à l’angle de la rue des Ecoles. Celle-ci dispose en effet de nombreux locaux inoccupés et l’on estime que cela peut aussi aider à redynamiser cette école primaire.

Etant donné le triste état du bâtiment des travaux de rénovation s’avèrent nécessaires durant l’été: refonte de l’électricité, réfection des sanitaires, nouveau mobilier et peintures mais aussi installation d’une clôture et réalisation d’un espace vert. Une journée portes ouvertes est ensuite organisée en septembre 1992, laquelle permet aux visiteurs des locaux remis à neuf et accueillants et même un environnement plutôt verdoyant.

Cinq ans plus tard, en 1997, sous la direction de Jean-Luc Verduyn , la fermeture de l’annexe (aujourd’hui démolie) et la construction de nouveaux locaux permettent le regrouper l’ensemble des élèves sur le site historique de la rue de Roubaix, qui y compte dès lors le même nombre de divisions à savoir 4 classes pour chaque niveau avec un CDI en plus.

A suivre…

Remerciements à l’association Historihem