Mme CLERC et Mme DOOGBAUD témoignent

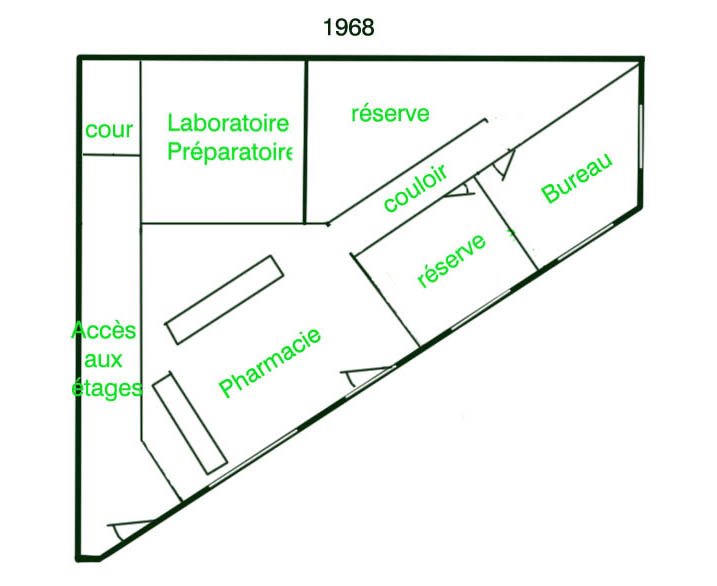

On a agrandi assez vite, en 70. C’est une pharmacie qui se développait, et il n’y avait pas assez d’espace. On a élargi la vitrine en gagnant sur une pièce et en supprimant la fenêtre correspondante. La deuxième fenêtre est devenue une porte pour les livreurs, et le bureau restait sur l’avenue Linné. On a installé le chauffage central qui n’existait pas.

La façade a été agrandie, munie de deux portes, une pour la clientèle, et l’autre pour les livreurs, celle-ci donnant sur une pièce de déballage. Par ailleurs, l’espace client a été rendu plus spacieux par la suppression de la réserve attenante. Des petits comptoirs séparés ont été installés devant des armoires-tiroirs, nouveau mode de rangement des médicaments.

L’aménagement dans les années 70

En entrant dans la pharmacie, les clients avaient, sur la gauche, une partie en libre-service, signalée par « servez-vous », et une gondole tournante. A l’arrière, la petite cour couverte servait de réserve et de vestiaire pour le personnel. Les lois avaient évolué, et c’était devenu obligatoire.

Au début des années 1980, on a créé une SCI, et on a racheté de l’immeuble, pour agrandir les locaux. On n’a pas touché à la façade, mis à part la modification du bandeau et l’ajout d’un pare-soleil : sur cette place il faisait très chaud ; on a aussi installé la climatisation, peu après. On a installé un escalier intérieur pour communiquer avec l’étage.

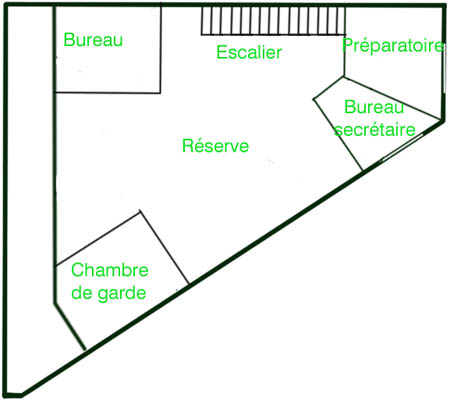

Au premier on a aménagé le préparatoire, le bureau et les réserves, ainsi qu’une chambre pour la garde. La réception des commandes continuait à se faire en bas. On a essentiellement fait des travaux à l’étage ; le rez -de- chaussée est resté inchangé, mise à part l’installation d’une réserve dans l’ancien bureau. A l’étage, il y avait le bureau sur la droite, puis la chambre pour la garde, le préparatoire sur la gauche suivi des réserves.

Le plan de l’étage dans les années 80

Auparavant, au premier, il y avait deux locataires, dont une vieille dame, qui y était déjà en 1936. On n’a jamais utilisé le deuxième étage. En 1990, on cède la pharmacie à M. Challiez. Il a racheté les murs par la suite. Il a pris sa retraite et a cédé aux pharmaciennes qui y sont actuellement. Depuis, il y a eu d’autres transformations, et, en 2013, la pharmacie a été transférée à la place du garage attenant.

La grande transformation aussi a été le passage du manuel à l’informatique dans les pharmacies. On l’a subi aussi… On a mis deux postes de travail pour la saisie. C’était imposant, ça prenait beaucoup de place. Je vois encore les gens qui me disaient « je suis dans l’ordinateur ! ». Au début, on a eu beaucoup de mal à s’adapter, ayant eu peu de formation. On a appris vraiment sur le tas. Mais on y est arrivé, parce qu’il le fallait bien. Il fallait tout entrer au clavier et ne pas oublier de sauvegarder chaque soir : il ne fallait surtout pas perdre le fichier clients !

C’était un handicap commercial, parce qu’on était tellement pris qu’on avait moins de temps pour écouter les patients. Ceux-ci devaient attendre. La carte vitale n’existant pas, on prenait une photocopie des renseignements concernant les assurés, qu’on entrait dans l’ordinateur par la suite. Ceci a modifié le temps de travail de la secrétaire qui est passé d’un mi-temps à un temps plein.