Après le décès d’Alfred Derly, un membre du club de tir, Didier Masquelier, reprend l’armurerie du 197 rue de Lannoy à Roubaix, continue l’activité et accède à la présidence du club de tir « la 357 Roubaisienne » .

Didier Masquelier aime les challenges. Il décide en début d’année 1987, de tenter de faire battre le record du monde de tir, par son club « La 357 Roubaisienne ». Le précédent record date de 1984, détenu par l’équipe de Somain dont Didier Masquelier figurait d’ailleurs parmi les compétiteurs.

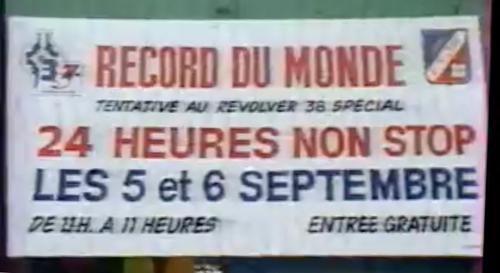

Après de longues semaines de préparation, Didier est enfin prêt. Il choisit donc la date des 5 et 6 Septembre 1987 pour le déroulement de l’épreuve.

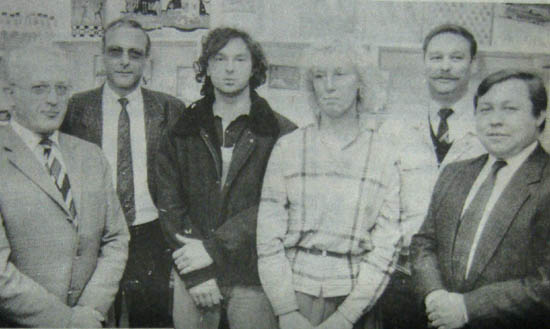

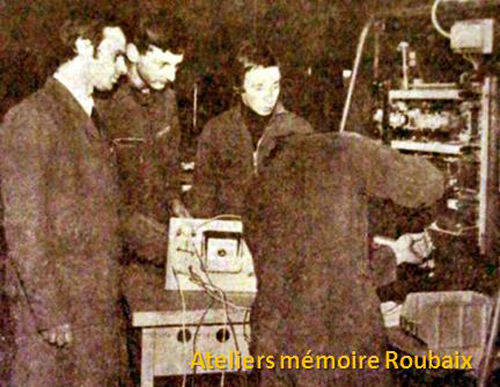

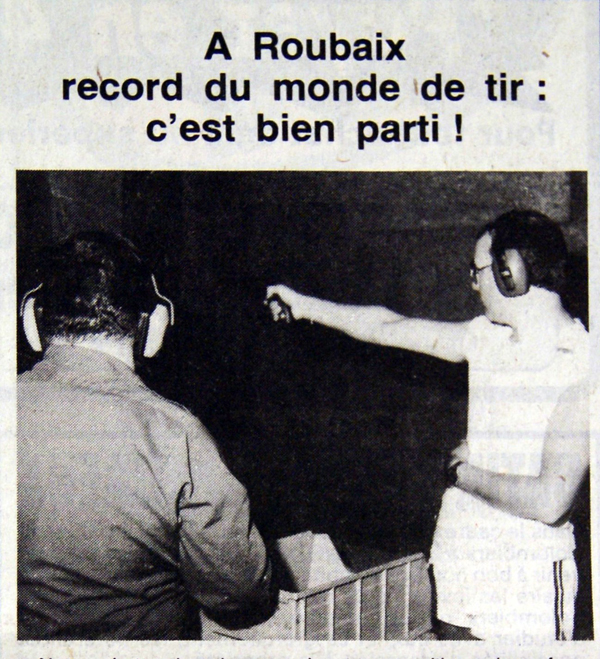

Ce record du monde consiste à faire le maximum de points, en 24h non stop, avec un revolver 38 Spécial, en position « bras franc ouvert », c’est à dire bras tendu sans support. C’est donc particulièrement épuisant pour les trois hommes qui participent à cette tentative : Dominique Constant 31 ans, Patrice Fristot 33 ans et Michel Leclercq 27 ans.

Didier Masquelier est un homme de communication et il invite André Diligent pour donner le coup d’envoi le samedi 5 Septembre à 11h. Par ailleurs, il fait venir la presse locale ( NE et VDN ) et même la télévision ( FR3 régionale ) pour relater cet événement exceptionnel. Les passants peuvent voir le déroulement des épreuves, sur des écrans vidéo installés dans le magasin.

Le 6 Septembre à 11h, le record du monde est pulvérisé : 78.480 points alors que la performance précédente était de 66.150 points ! Près de 10.000 cartouches ont été tirées, à 25 mètres de distance, dans un cercle de 12 cm de diamètre.

C’est l’explosion de joie, pour les 3 compétiteurs, mais également pour l’ensemble des 250 membres du club, sur fond de « Marseillaise » dans la rue de Lannoy.

Au début des années 1990, des problèmes financiers entraînent Didier Masquelier à fermer malheureusement son armurerie. Le local commercial reste vide. La 357 Roubaisienne, quant à elle, continue son activité de club sportif, mais avec quelques difficultés : Mme veuve Derly, propriétaire des locaux décide de vendre son immeuble du 197 rue de Lannoy en 2010 à un investisseur local qui demande bien sûr un loyer conséquent. Des présidents se succèdent alors, à la tête du club sportif dans les années 2000, avec des problèmes de gestion. Le nombre d’adhérents chute à 80 personnes en 2013. Le club est à deux doigts de la fermeture.

En 2014, le vice-président Dominique Houte devient président de la 357 Roubaisienne. C’est également un communiquant : il crée une ambiance sympathique parmi les adhérents, redresse la barre de façon importante et fait construire dans la cour, un stand de tir supplémentaire de 10m pour la compétition mais également pour l’école de tir ( adolescents et jeunes adultes ).

De nos jours, la 357 Roubaisienne fonctionne de façon très satisfaisante : 400 personnes sont licenciées dans ce club de tir roubaisien qui devient le 4° de la région en nombre d’adhérents. Le bilan financier devient positif ; le club arrive même à financer l’acquisition de ses locaux en 2020.

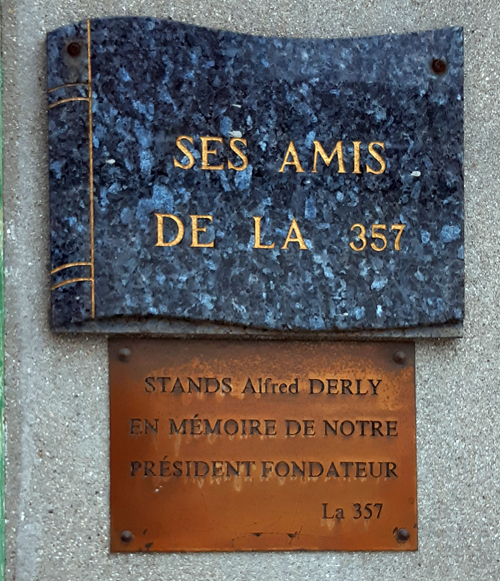

A l’entrée du club, une plaque commémorative est apposée en mémoire d’Alfred Derly, fondateur et président de « La 357 Roubaisienne ».

Remerciements à Dominique Houte, ainsi qu’aux archives municipales.

.