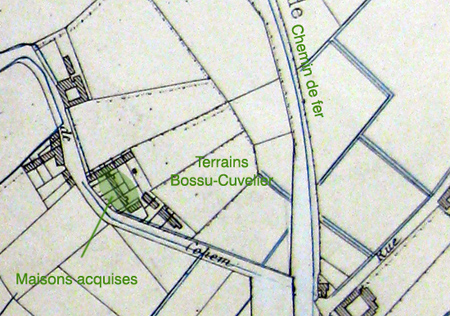

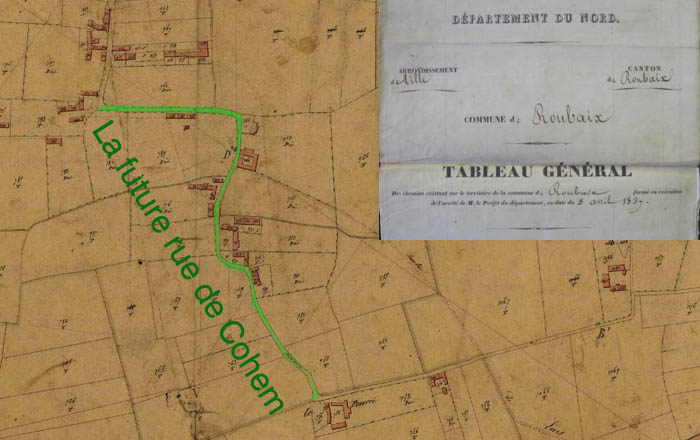

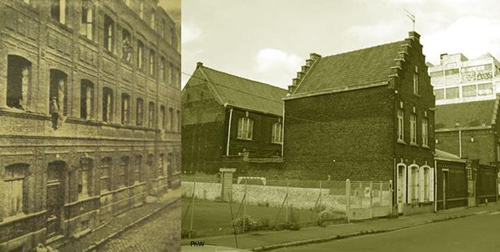

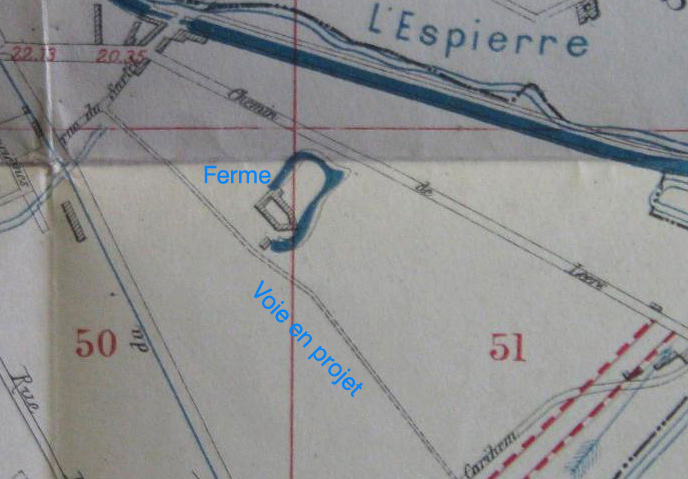

En mars 1921, Albert Bossu et Camille Dubrulle fondent pour une durée de 25 ans la société Bossu-Cuvelier et Camille Dubrulle, dont le siège social est situé 81-83 boulevard Gambetta. Le but de l’entreprise est la vente et l’achat de métaux. Pour stocker ces métaux, la société a besoin de place. Elle fait donc dans les jours qui suivent l’acquisition auprès de Mme Veuve Motte-Boutemy et ses deux enfants mineurs d’environ 5.000 m² de terres situées rue de Cohem. Jusqu’en 1911, ces terrains faisaient partie de la ferme Watteau, située un peu plus haut dans la rue et comportant deux maisons. La société acquiert également 2700 m² appartenant à M. et Mme Jones avec deux autres maisons frappées d’alignement en bordure de cette même rue. MM. Bossu et Dubrulle comptent utiliser ce terrain pour y installer un dépôt de métaux. Le Ravet-Anceau de 1925 indique qu’au numéro 12 ter habite le magasinier du dépôt, A. Marcq.

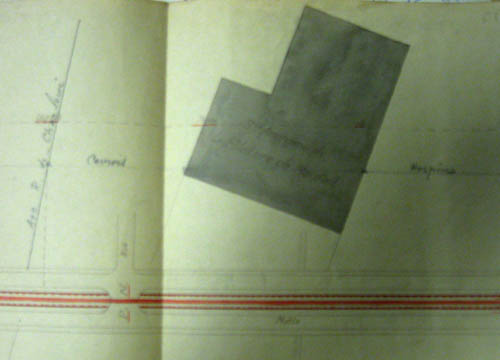

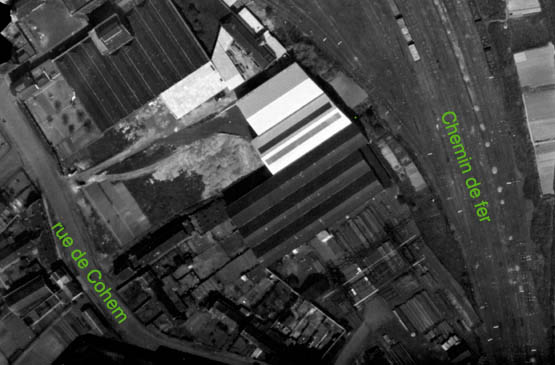

plan 1914

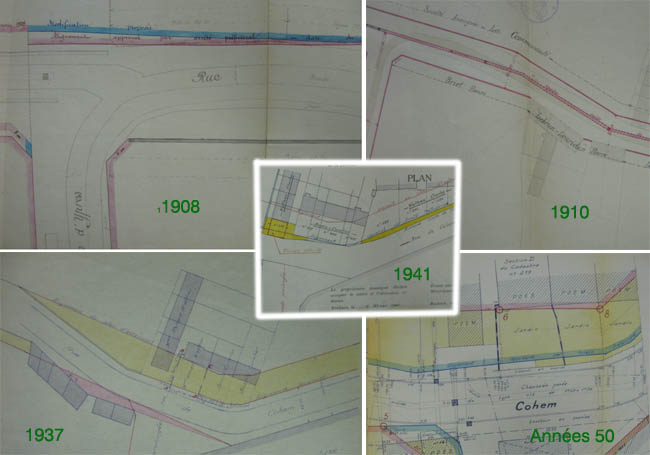

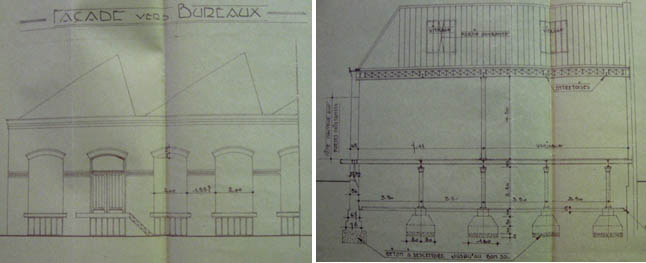

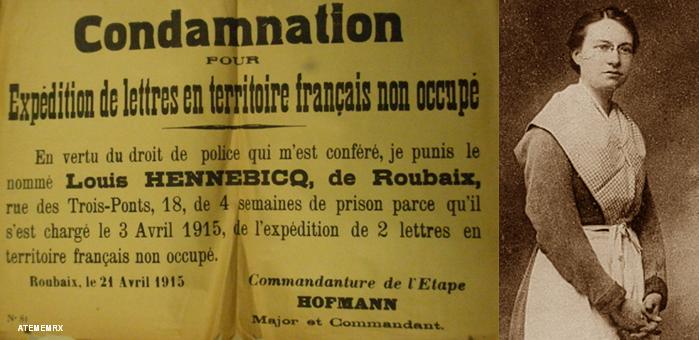

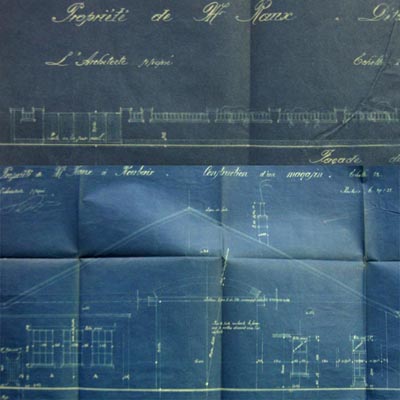

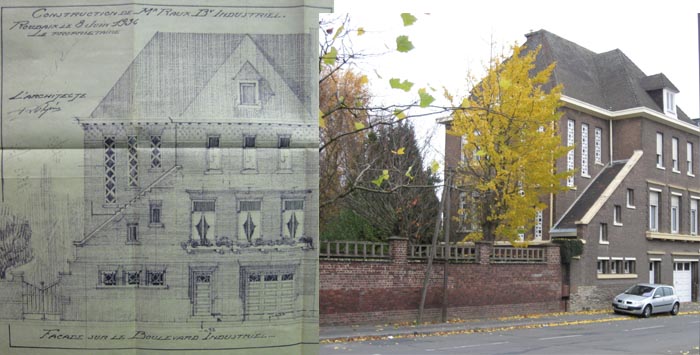

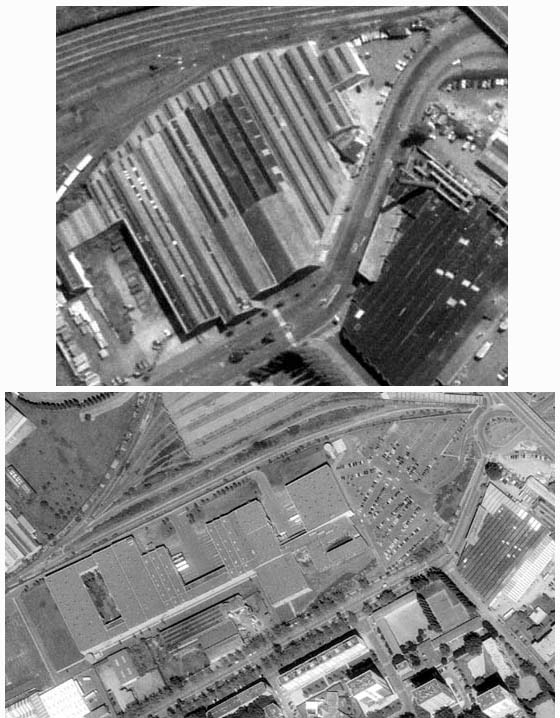

Au fil du temps, la municipalité veut redresser et élargir la rue et, en 1937, une part du terrain contenant les maisons doit être exproprié pour rectifier son tracé. En 1939, c’est M. Devernay qui est concierge sur le site. Vient la guerre, et en 1941 La société Bossu-Cuvelier, demande l’autorisation de construire un baraquement provisoire sur l’emplacement d’un bâtiment qui vient d’être démoli par un bombardement, « pour abriter le veilleur de nuit et entreposer des quincailleries ». Après la guerre, les installations s’étoffent et un plan de 1958 fait état d’un magasin couvert, d’autres bâtiments et d’un pont roulant, alors qu’une photo aérienne de 1953 nous montre un certain nombre de bâtiments, une importante zone de stockage pour les métaux.

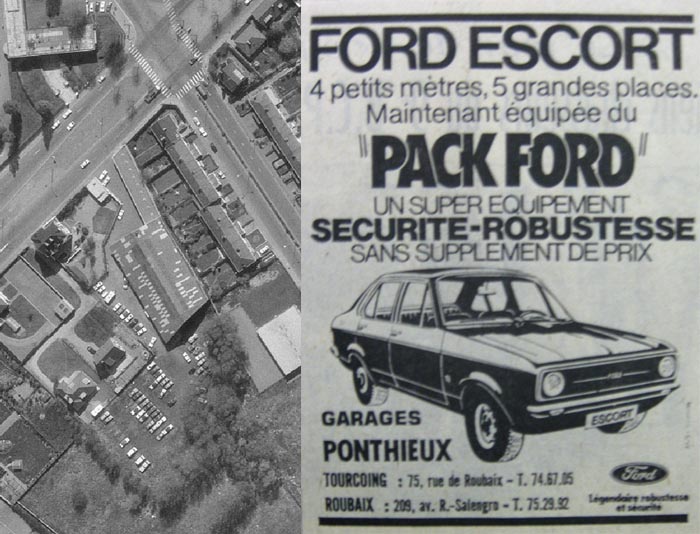

Le concierge en 1965 est N. Massart et 1977 voit la transformation de la façade pour installer une quincaillerie industrielle. Le bardage actuel, vétuste est remplacé ; une vitrine est installée et des cours existantes sont transformées en parking. Le plan de masse des installations montre notamment un embranchement particulier du chemin de fer permettant le déchargement des tôles et profilés métalliques.

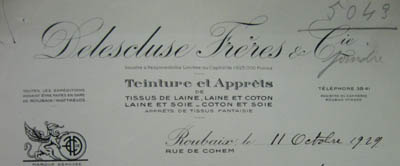

Le magasin ouvre ses portes pour les professionnels, et la publicité contribue à faire connaître le nouveau site.

Mais l’entreprise a rapidement l’opportunité de s’installer sur un site plus favorable : la fermeture de l’usine Stein libère un terrain situé en contrebas du pont du Sartel, et Bossu-Cuvelier migre vers cet emplacement. L’ancienne usine est démolie et les nouveaux bâtiments la remplacent. C’est ainsi qu’au début des années 90, la société Camaïeu rachète les terrains de plusieurs entreprises, dont Bossu-Cuvelier avenue Brame et rue de Cohem pour y installer ses propres locaux ainsi qu’ un immense parking pour ses employés. Les bâtiments existants sont démolis et les nouveaux s’élèvent bientôt, modifiant complètement l’aspect du quartier.

Les documentsnon IGN proviennent des archives municipales.