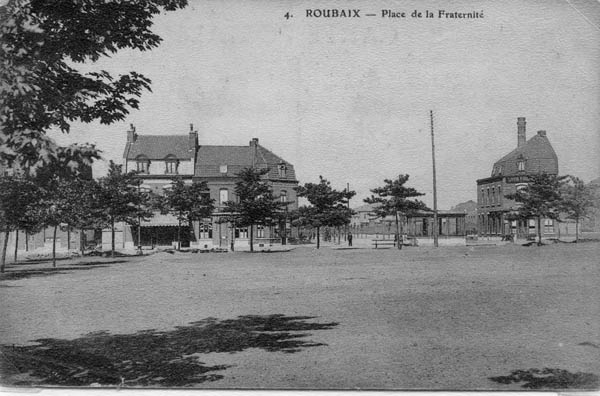

Au tout début du vingtième siècle, est tracée l’avenue des villas, pour former une nouvelle ceinture au sud de Roubaix. C’est une voie constituée de deux alignements formant un angle droit. La partie sud de cette avenue, entre le boulevard Clemenceau qui mène au centre d’Hem et la rue de Lannoy, sera rebaptisée en 1908 avenue Alfred Motte, du nom de l’industriel roubaisien décédé 20 ans plus tôt. C’est alors une chaussée recouverte de scories, bordée de deux larges trottoirs herbeux plantés d’arbres, qui traverse les champs.

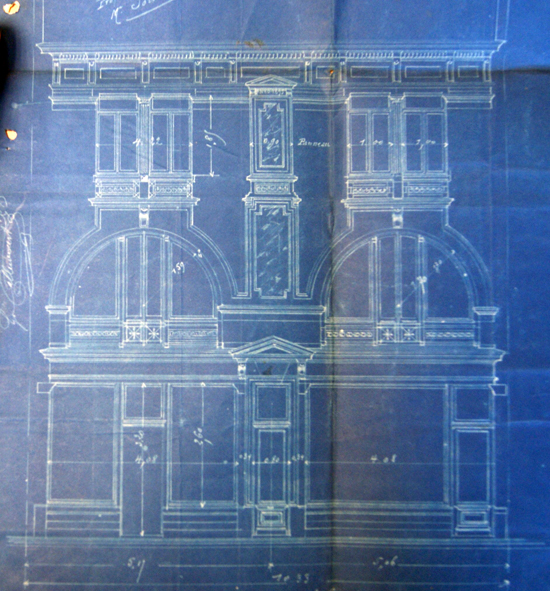

Les constructions ne borderont l’avenue que très progressivement. La première est l’usine de velours Motte-Bossut, dont un bâtiment arbore la date de 1903. La photo suivante montre cette usine dans son état actuel, après les travaux de surélévation du bâtiment à étages.

Les déplacements des ouvriers aux heures des changements de postes constituera la première animation de cette voie tracée dans la nature. Ces déplacements se font d’abord à pied puis , au fil du temps, il faut chercher la main-d’œuvre de plus en plus loin et, dans les dernières années, arrivées et départs se feront en car.

Mais n’anticipons pas et revenons aux premiers moments de l’avenue…

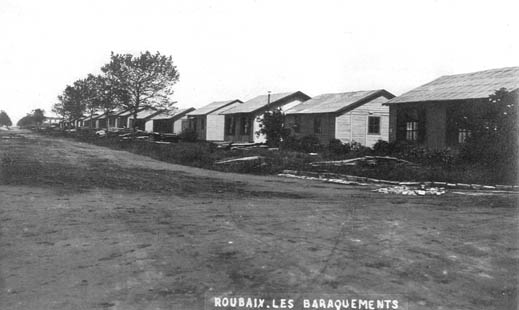

Il faut attendre la première guerre pour voir apparaître dans cet environnement campagnard, à la limite d’Hem, près de l’actuel rond-point, une série de baraques construite à usage de casernement pour les troupes anglaises. Ces baraquements ne disparaîtront que pendant la deuxième guerre.

Ce n’est vraiment que dans les années 25 et suivantes que, peu à peu, la deuxième partie de la voie commence à prendre une allure résidentielle, justifiant son appellation première. C’est, côté impair, la rangée entre la rue Marlot et la rue Louis Braille, ainsi que, les maisons situées entre cette même rue et la rue Leconte-Baillon. Côté pair on ne rencontre que la belle maison de M. Craye près la rue de Lannoy.

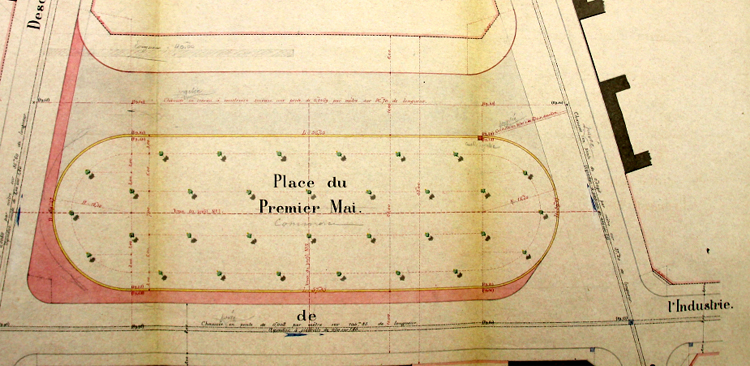

Pratiquement au même moment, la construction de collectifs, les Habitations à Bon Marché, va apporter une tonalité plus populaire à l’avenue, alors que son caractère industriel va se renforcer par l’édification du tissage Léon Frasez en face de l’usine Motte-Bossut ainsi que l’installation d’une voie ferrée et d’une gare de débord. A cette occasion, des travaux d’aménagement modifient profondément l’aspect de cette artère. On arrache les arbres, et on pose la voie sur un large terre-plein central séparant deux chaussées.

La photo suivante reflète l’aspect un peu « banlieue industrielle » du début de l’avenue de cette époque.

La construction de l’église Sainte Bernadette en 1935 va encore diversifier cet ensemble composite ponctué encore de nombreuses zones vertes investies par d’innombrables jardins ouvriers.

En mai 1940 est établi un sens unique qui met un terme à une circulation anarchique : désormais, les usagers doivent obligatoirement emprunter la chaussée située à droite dans le sens de la marche à l’exclusion de l’autre, et stationner sur le côté droit de la chaussée. Pour le reste, la guerre suspend provisoirement l’évolution des aménagements.

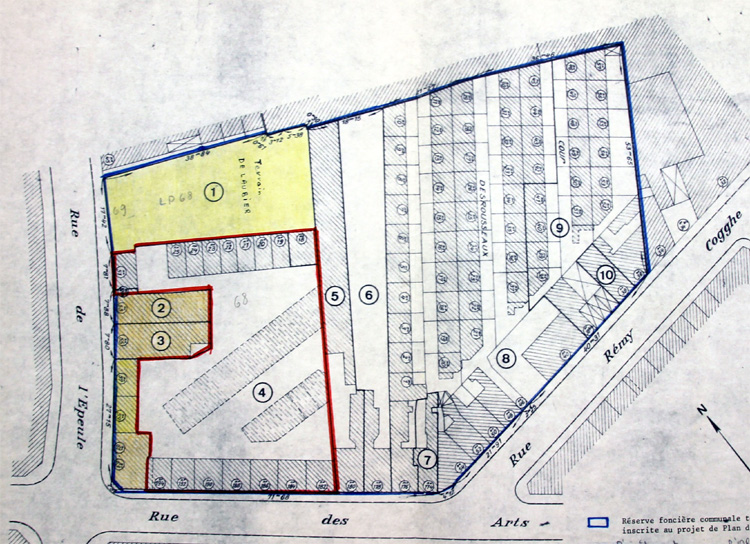

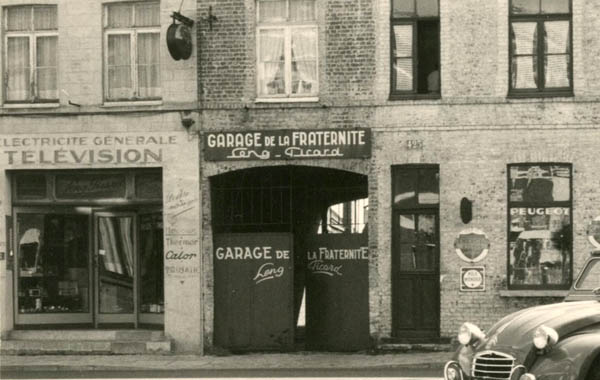

Mais, dès le début des années 50, l’aspect de la voirie change considérablement. Rendue quasiment inutile par la maigre implantation des usines dans ce qu’on avait voulu boulevard industriel, la voie ferrée est supprimée et on lotit l’emplacement de la gare de débord. A cet emplacement s’élèvent alors des maisons construites toutes sur le même modèle, bientôt suivies par d’autres, bâties en face, dans l’angle des avenues Motte et Delory. Dans le même temps, on aménage le terre-plein central pour en faire une promenade plantée de platanes.

Ces constructions qui s’ajoutent aux collectifs et cette promenade un peu sommairement aménagée donne au début de l’avenue entre le rond-point et l’église l’aspect populaire simple, clair et net qu’il a gardé aujourd’hui.

A suivre …

Les documents proviennent des archives municipales et de la médiathèque de Roubaix.