Suite de deux articles précédemment édités et intitulés Journal de Roubaix :

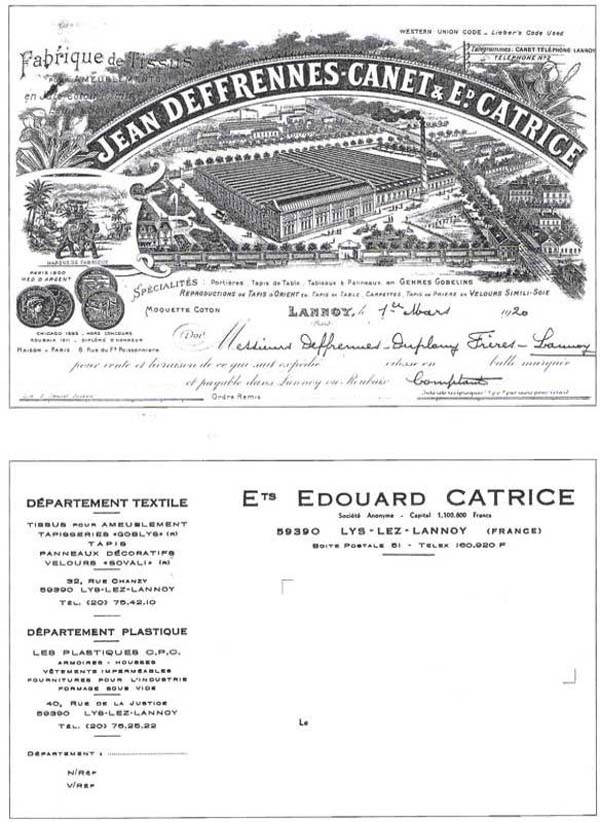

Jean Catrice, né le 26 août 1903, est le fils d’Edouard Catrice, industriel du textile, installé à Lys-lez-Lannoy en association avec Jean Deffrennes-Canet depuis 1890. A la fin de ses études, il entre donc comme ses frères dans l’entreprise paternelle.

Son premier engagement c’est à l’ACJF (Association Catholique de la Jeunesse Française) où il crée des liens durables avec de nombreux jeunes de toutes conditions sociales.

Il épouse Claire en 1928 et le couple aura 7 enfants. Dès 1933, il adhère au Parti Démocrate Populaire dont il devient vice-président en 1936. En 1939, il est mobilisé en tant que lieutenant et chargé de la sécurité de la gare de Lille. Après avoir mis sa famille en sécurité dans la Sarthe il regagne Roubaix avec son frère cadet Pierre pour rejoindre l’usine familiale.

En 1940, avec la grande offensive allemande dans les Ardennes, l’exode commence mais leur famille reste à Berck où elle s’est installée au retour de la Sarthe pendant que Jean et Pierre cherchent à gagner l’Angleterre pour se réengager mais sans succès. C’est donc le retour à Roubaix pour les 2 frères et leurs familles et l’entrée dans la résistance.

Deux périodes se succèdent alors pour Jean : la résistance active en 1941-42 puis la participation à l’organisation centralisée de la résistance dans le Nord et à la fondation du comité départemental de la libération en 1943. Deux autres tâches l’attendent ensuite : la recherche des futurs nouveaux préfets du Nord-Pas-de-Calais et la suppression de la presse ayant collaboré avec l’ennemi au profit de l’installation d’une nouvelle presse.

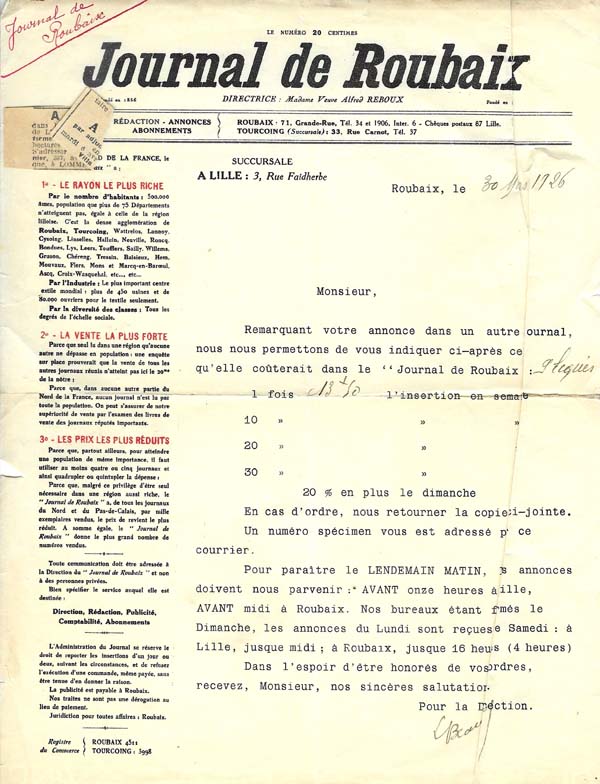

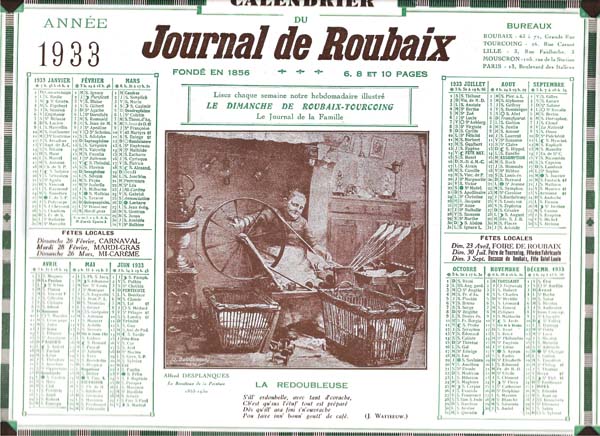

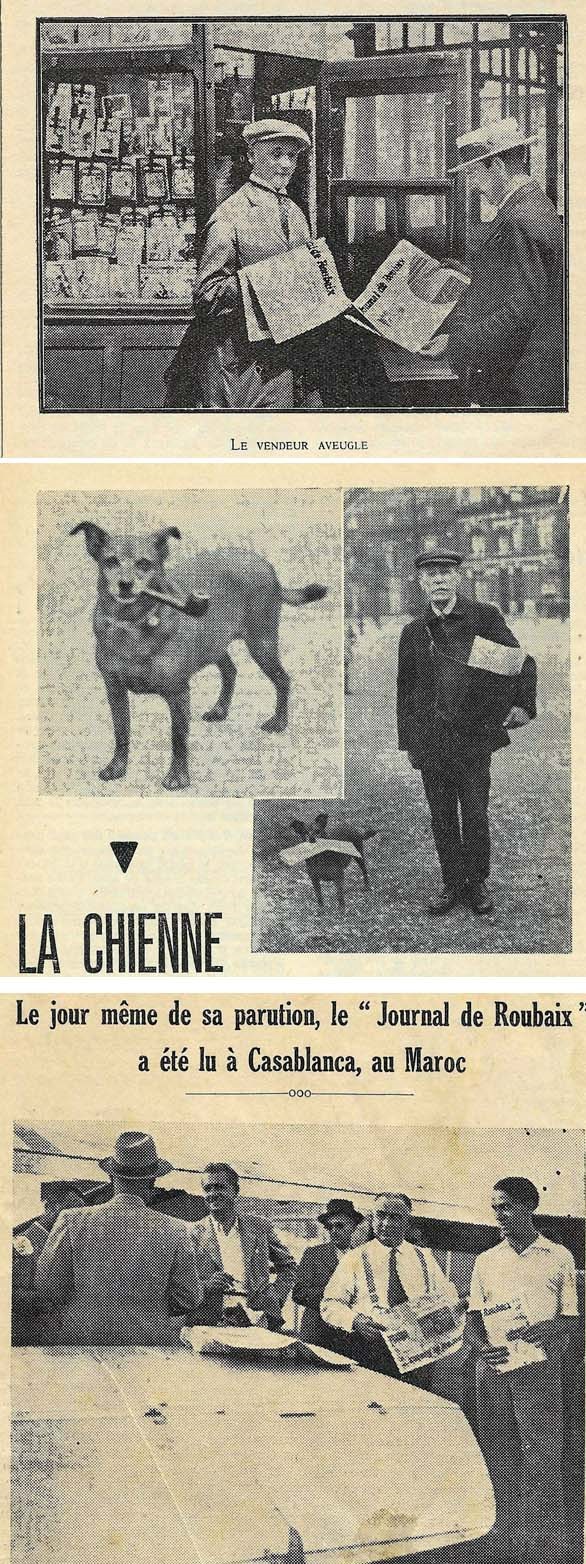

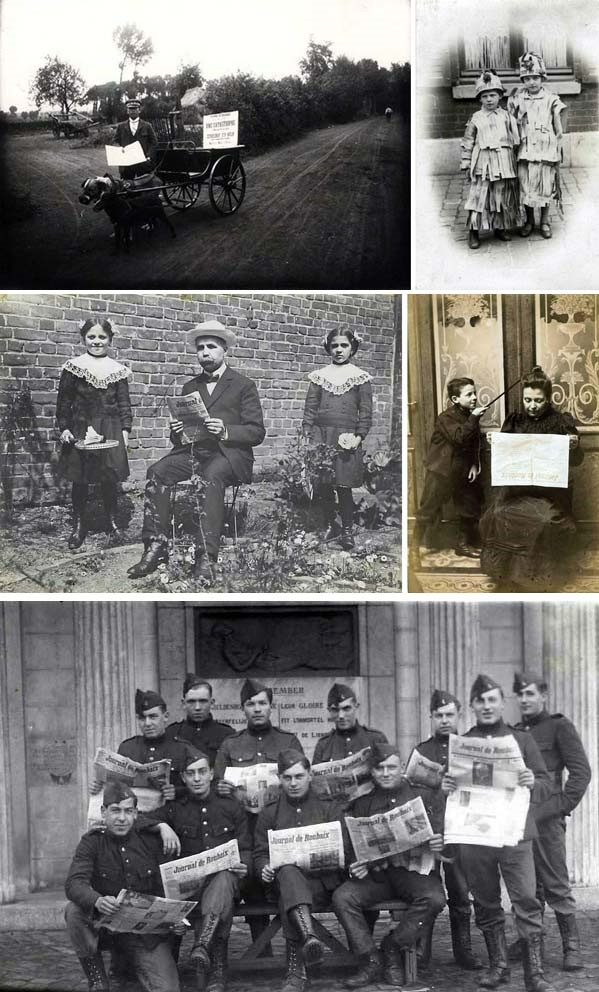

Suivant les instructions générales venues d’Alger, Jean Catrice devient délégué régional à l’information, titre confirmé à la libération. Les anciens journaux locaux sont répartis entre les différents partis politiques et le Journal de Roubaix revient aux démocrates chrétiens.

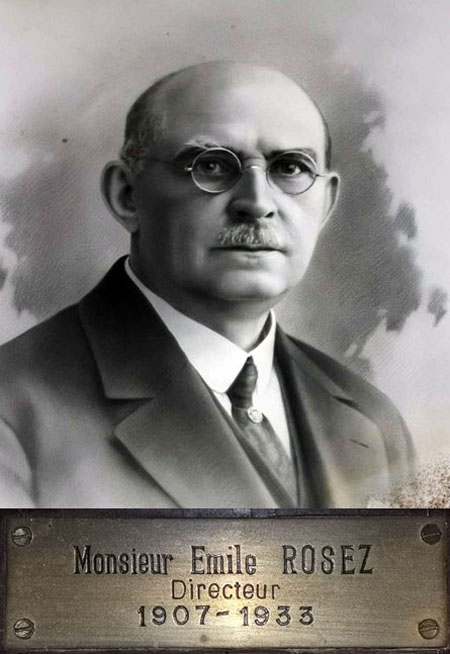

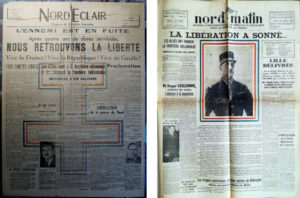

Pendant ce temps, depuis 1943, rue de Paris, à Lille, dans un ancien couvent, paraît Nord Matin, journal de la SFIO (Section Française de l’Internationale Ouvrière). L’homme fort de Nord Matin, grand résistant sera Augustin Laurent, président du Comité départemental de Libération (avant Jules Houcke) et futur maire de Lille.

En 1944, c’est Jean Catrice qui annonce la libération à Radio-Lille. Dès 1944, il devient vice-président du MRP (Mouvement Républicain Populaire). Elu député de 1946 à 1955, en tant que représentant du MRP, il n’est pas réélu à la législature suivante et décide alors de se consacrer à sa famille et à Nord-Eclair, le journal qui a pris la place du Journal de Roubaix.

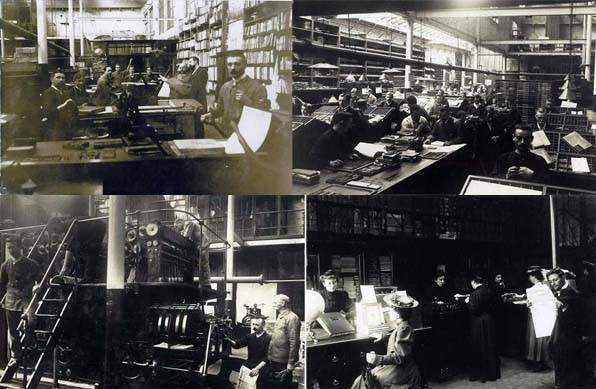

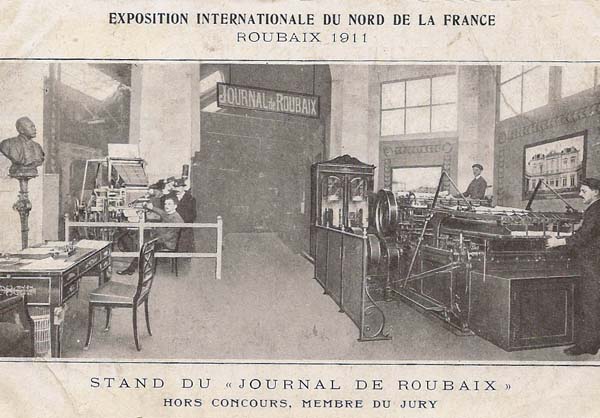

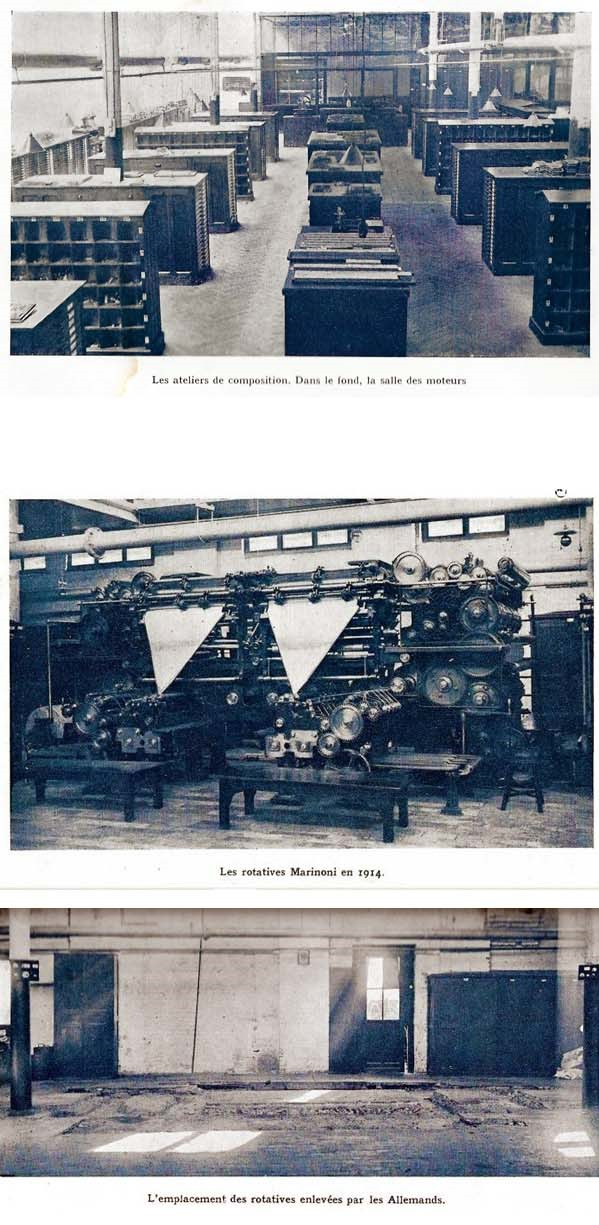

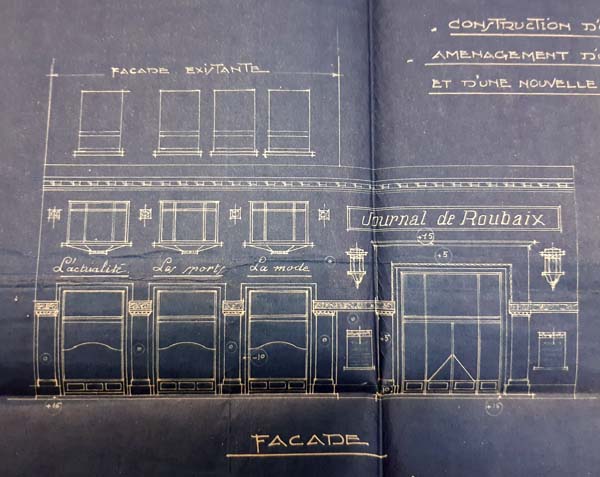

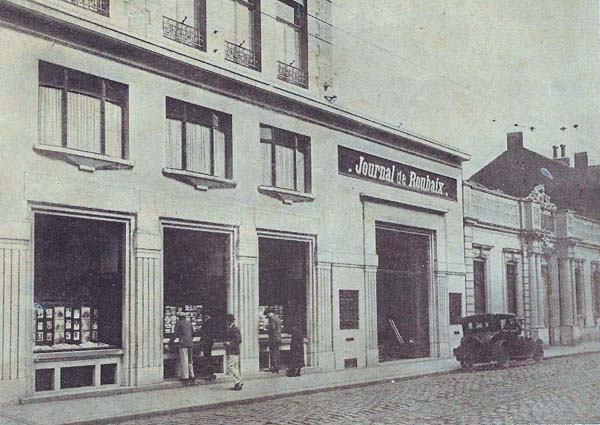

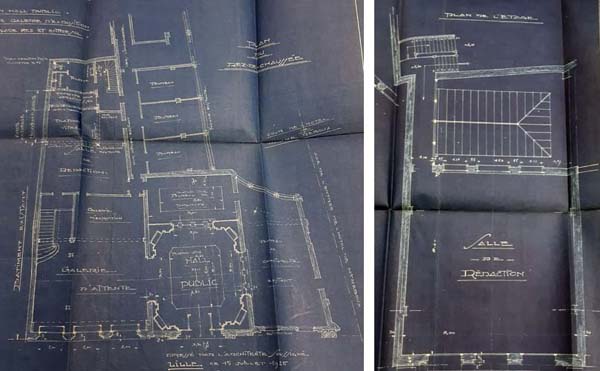

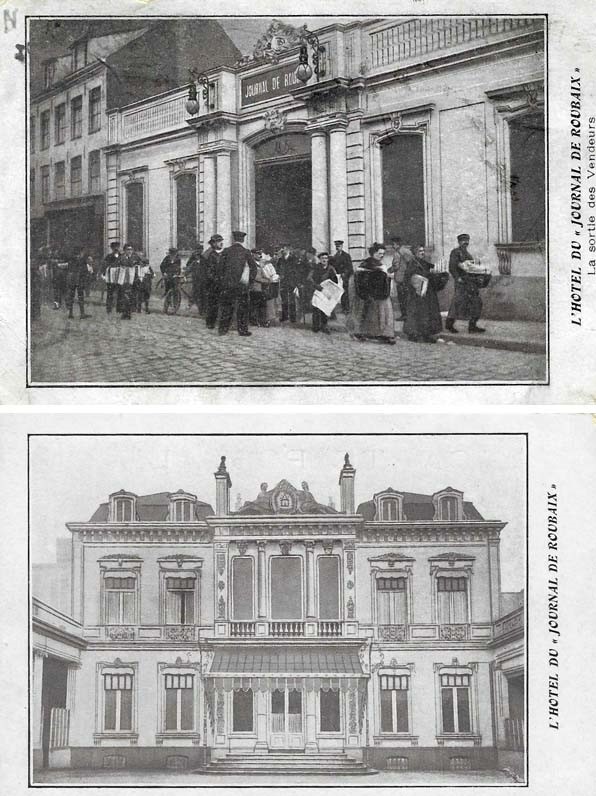

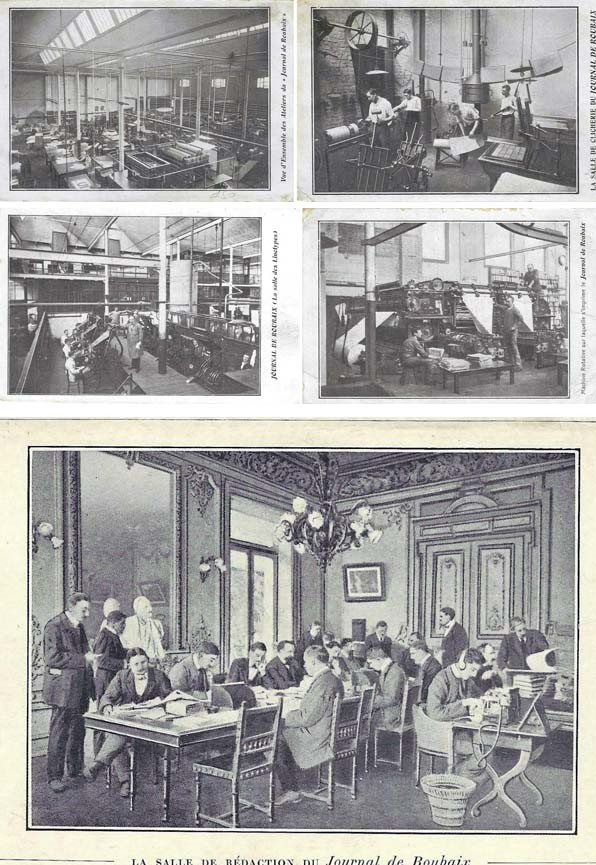

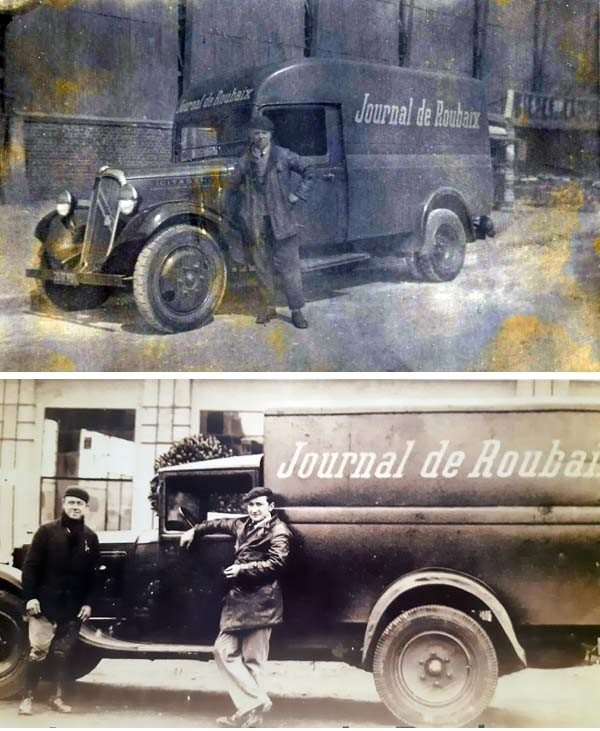

C’est Jean Catrice qui est logiquement nommé gérant du nouveau journal : Nord-Eclair, qui prend possession de l’imprimerie et de la salle de rédaction du Journal de Roubaix. Dans le premier numéro, Nord-Eclair, sous-titré organe de la Libération Française, règle ses comptes avec les journaux du Nord qui ont poursuivi leur activité pendant les 4 années de guerre : « A Nord-Eclair, il n’y a que des résistants de la première heure ce qui lui donne le droit d’acclamer la victoire et de travailler demain à l’avenir du pays ».

Le journal affiche de suite son inspiration chrétienne, préparé dans la clandestinité par deux professeurs de l’université catholique de Lille : René Thery, responsable régional de Témoignage Chrétien et Louis Blanckaert, membre du comité directeur du mouvement de résistance La Voix du Nord. La nouvelle équipe se met en place autour de Léon Robichez, rédacteur en chef et Jules Clauwaert, éditorialiste.

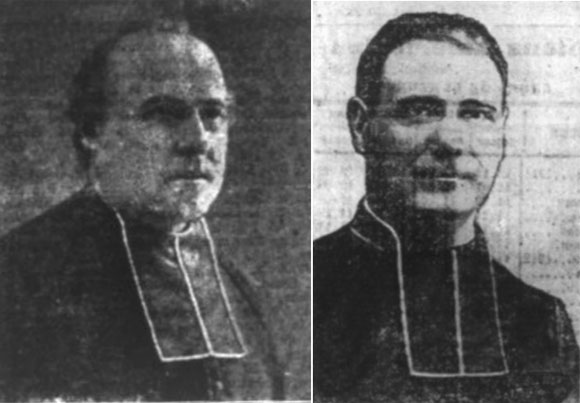

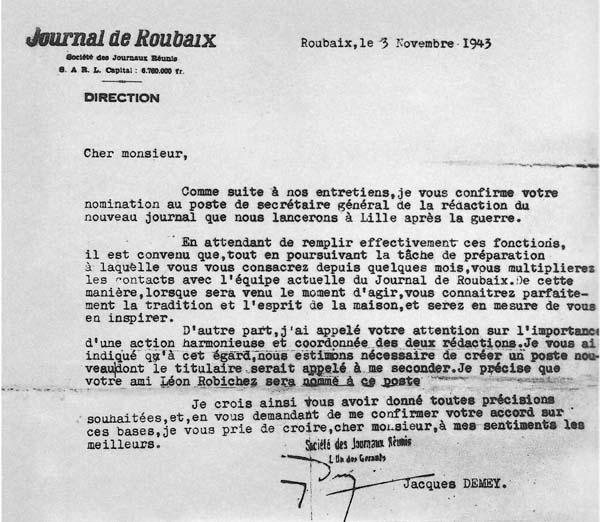

En 1942, Léon Robichez était employé au service du contentieux du Journal de Roubaix. Il était chargé en fait de préparer clandestinement la parution d’un nouveau journal pour la Libération, en vertu d’un accord passé entre Jacques Demey, directeur du quotidien paraissant alors sous contrôle allemand, et les chefs du RIC : le Rassemblement démocratique des résistants d’inspiration chrétienne dont Jean Catrice est l’un des fondateurs. Il devient directeur politique de Nord-Éclair au départ des occupants en septembre 1944 et quittera le journalisme en 1951.

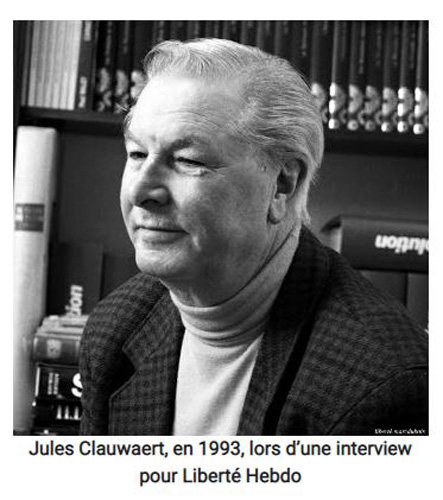

En 1944, Jules Clauwaert, est diplômé de l’école supérieure de journalisme de Lille, issu de la résistance, et entre comme éditorialiste à Nord-Eclair. Il en deviendra rédacteur en chef par la suite. C’est un homme de conviction, démocrate chrétien, attaché à la liberté et au pluralisme de la presse qui incarne ce quotidien démocrate et social d’inspiration chrétienne.

C’est en 1946 qu’a lieu le procès du Journal de Roubaix. Son directeur est condamné à 2 ans de prison et l’éditorialiste à 5 ans. Les autres journalistes sont acquittés. La société des Journaux Réunis est dissoute et un quart de ses biens sont confisqués au profit de l’état. D’anciens adjoints du directeurs du Journal de Roubaix se retrouvent de fait dans la direction du nouveau journal.

L’audience de Nord-Eclair s’étend bien vite à toute la région et toute une équipe remarquable de journalistes se constitue autour de Léon Robichez et Jules Clauwaert. Léon Robichez est l’élément de liaison entre le journal et le MRP, lequel, parti de rien, devient rapidement l’un des plus puissants partis de France.

Le journal, tout comme le mouvement politique, se font ardents défenseurs de la cellule de base qu’est la famille et de la liberté de l’enseignement. Leurs préoccupations sociales apparaissent évidentes dans un après-guerre période de graves difficultés économiques.

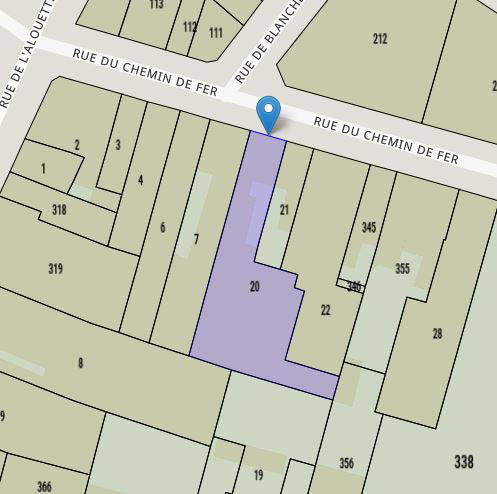

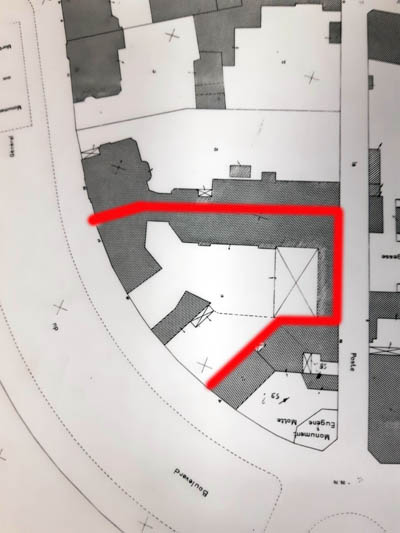

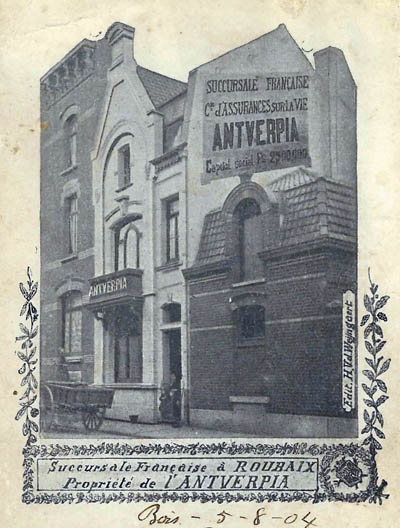

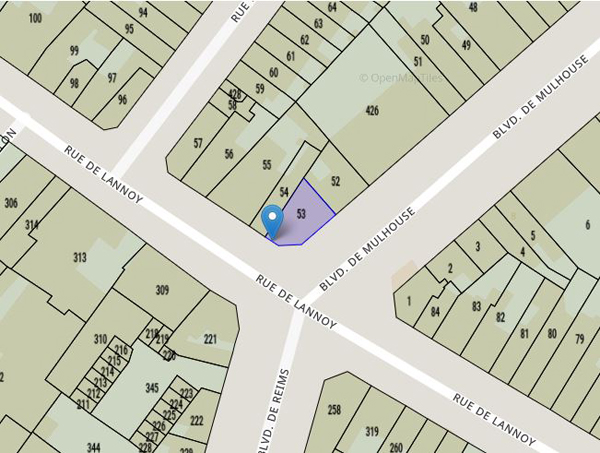

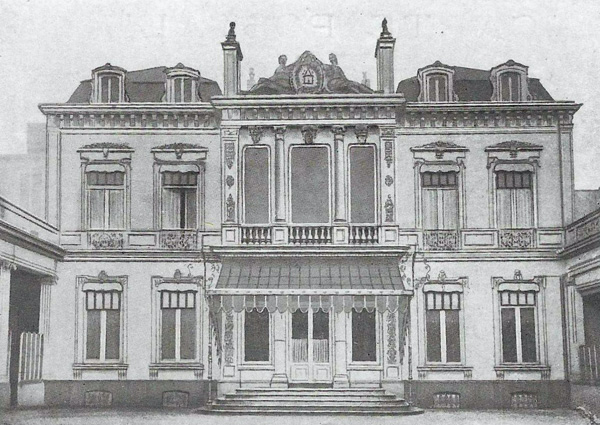

Dès 1956, des travaux doivent être entrepris en deux temps dans les locaux de la Grande-Rue. Dans un premier temps un permis de démolir est déposé pour abattre l’ancien hôtel particulier racheté 50 ans plus tôt à Jean Lefebvre-Soyer par la société des journaux réunis. Le demande est édifiante : vaste et important immeuble inoccupé, autrefois entièrement à usage d’habitation, irréparable et inhabitable par suite du manque d’entretien prolongé des couvertures, toitures et chéneaux.

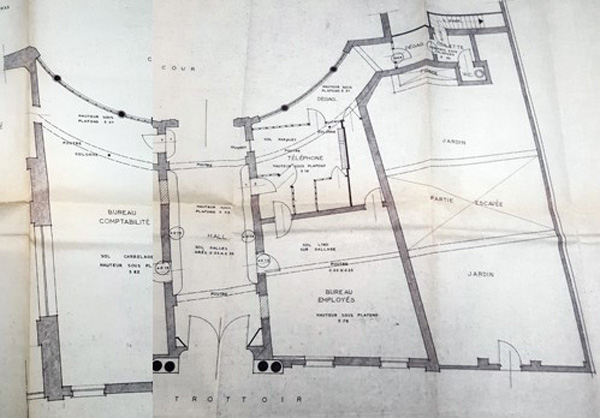

Le rapport d’enquête relate que l’immeuble concerné comporte plusieurs caves en sous-sol, au rez-de-chaussée : 10 pièces de grandes dimensions, 2 vestibules, WC, cour, jardin et 2 escaliers vers les étages, sachant que ceux-ci ne peuvent être visités en détail par les services de la mairie par suite de leur délabrement et afin d’éviter tout risque inutile. Le local menaçant ruine et constituant un danger le permis de démolir est accordé.

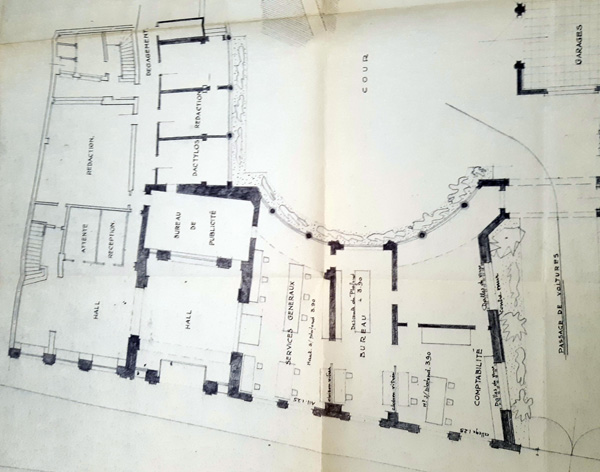

Dans un 2ème temps un permis de transformation des bureaux est sollicité. La partie droite dans laquelle se situaient les anciens jardins va ainsi être investie par l’installation d’une nouvelle surface dévolue à des bureaux supplémentaires.

A suivre…

Article dédié à André Delmée, salarié de Nord-Eclair pendant la quasi totalité de sa carrière.

Remerciements aux Archives Municipales de Roubaix