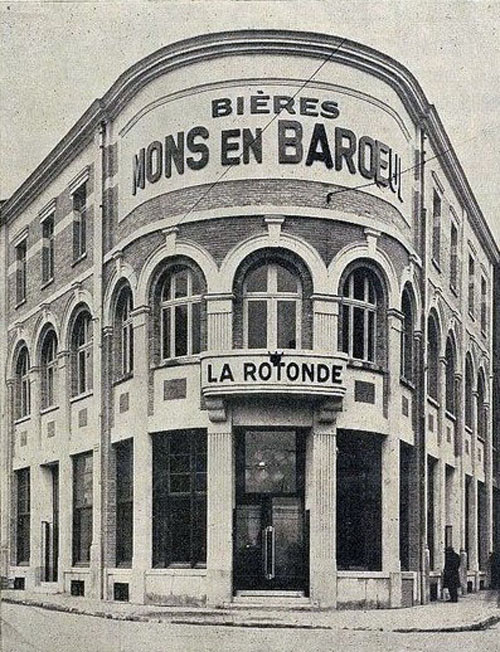

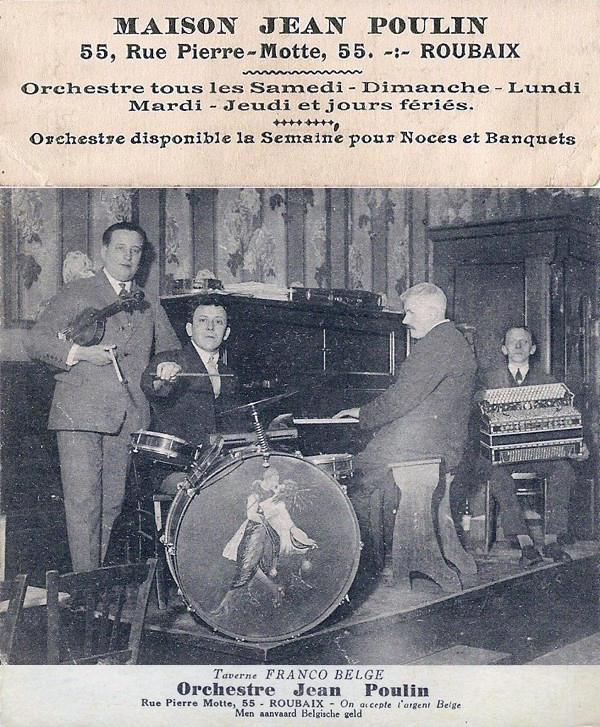

A l’époque, les publicités faites par l’établissement font état d’un café dineurs qui propose des repas, plats du jour, frites, sandwichs à toute heure et met un billard à disposition de sa clientèle. C’est également le siège sympathisant de l’USH : l‘Union Sportive Hémoise, née de la fusion du club de football du foyer Saint Corneille et du football club de Hem le 16 mai 1964, composée d’équipes de Jeunes et d’une équipe Seniors qui évolue en 3eme division terrienne.

En 1982, Brigitte Lamarque reprend l’établissement et conserve l’enseigne. Les affaires marchent bien car le café est situé au bord d’une route très fréquentée et elle n’hésite pas à prévoir des transformations pour rendre son café plus accueillant bien qu’on parle déjà d’un projet de voie rapide sur Hem car aucun des tracés pressentis ne lui est défavorable.

En 1985, le projet de l’antenne Sud tombe et en effet représente une aubaine pour Brigitte Lamarque qui y voit une augmentation potentielle de sa clientèle : deux carrefours à feux tricolores sont prévus dont l’un à quelques mètres du Parking. Elle rachète donc la maison et met en œuvre les transformations projetées.

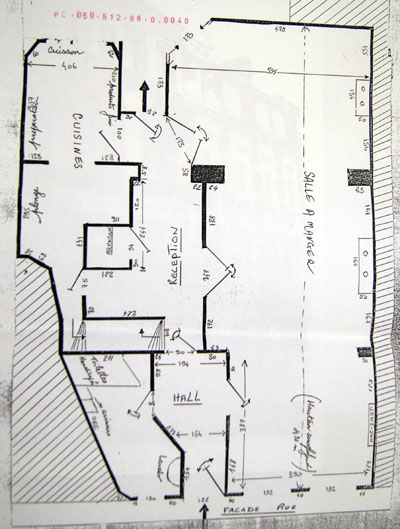

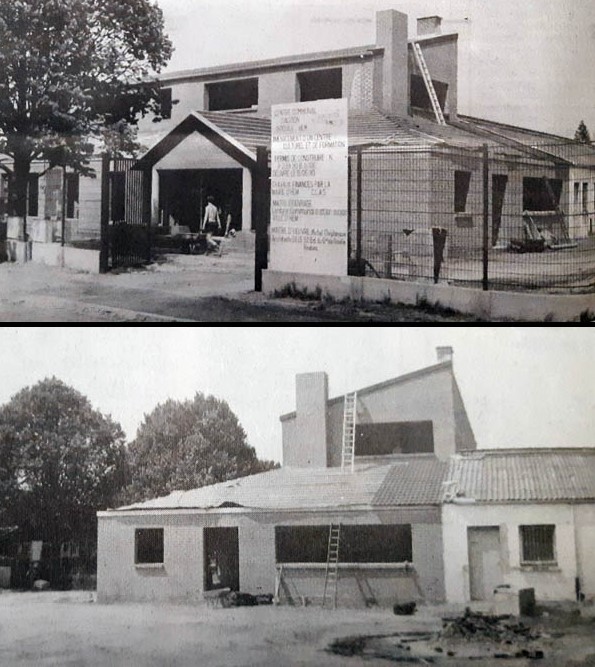

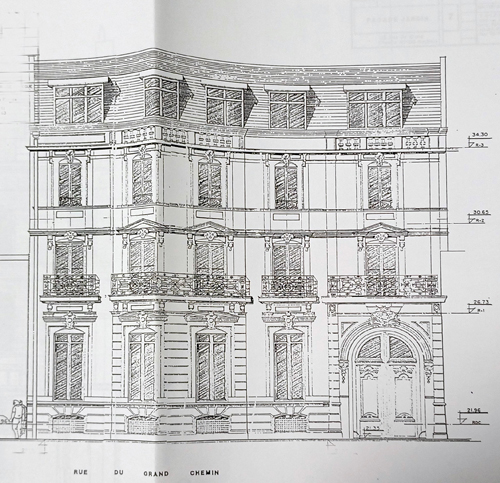

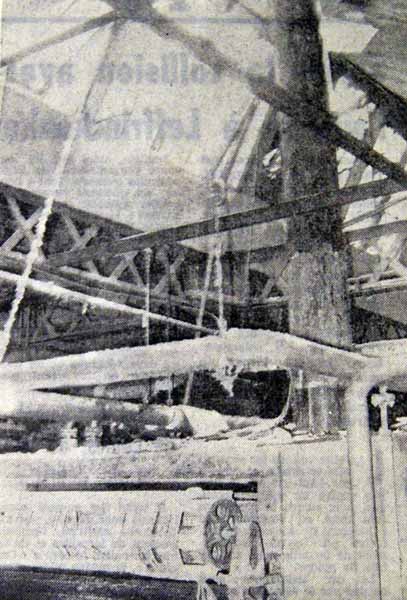

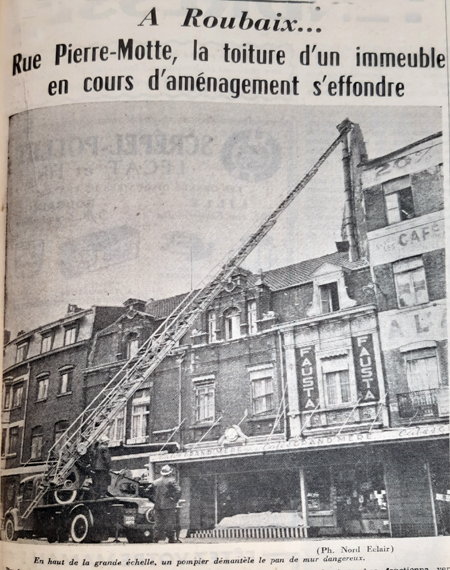

Seuls les 4 murs d’origine restent, la toiture, le plancher et tout l’aménagement intérieur étant entièrement refaits. Le coût total pour le rachat et les aménagements représente 50 millions : un investissement important reconnaît la propriétaire mais pas excessif compte tenu de la fréquentation attendue.

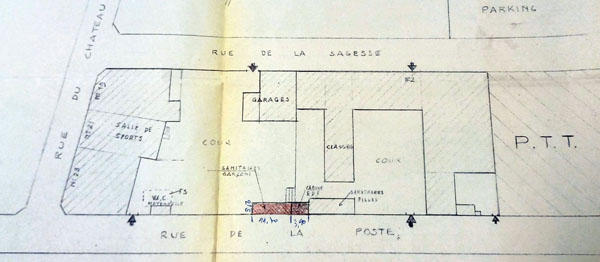

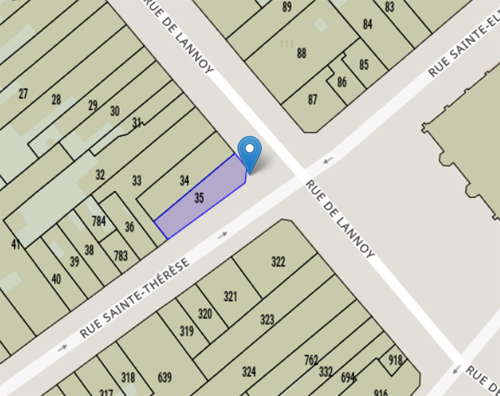

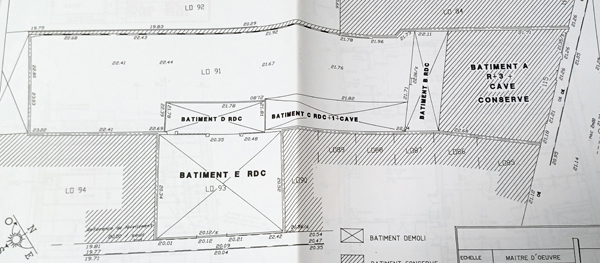

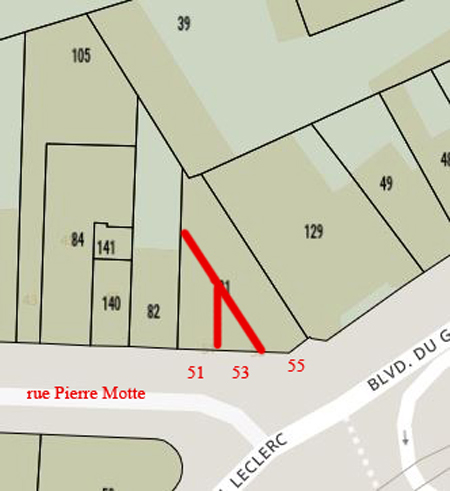

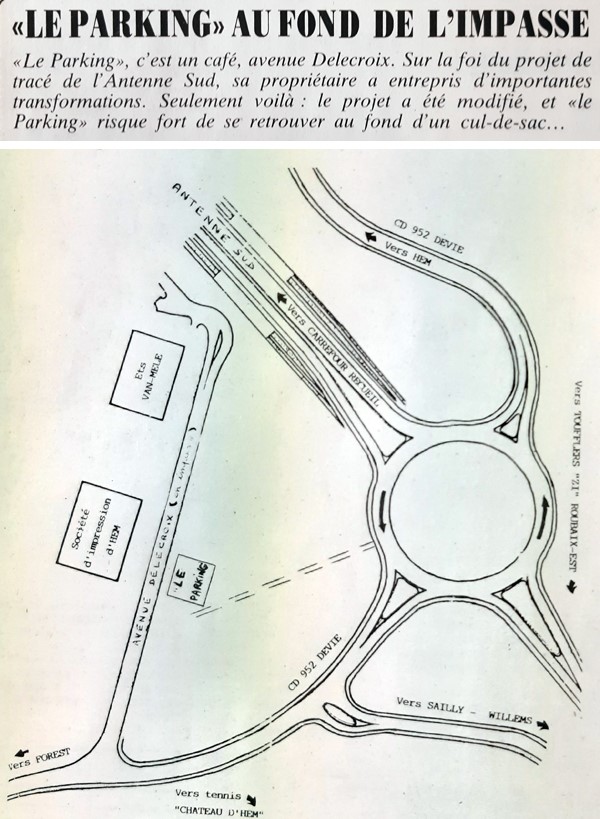

Mais en novembre 1986, c’est « la tuile » : le tracé est modifié et, en lieu et place des 2 carrefours projetés, c’est un rond-point qui va voir le jour à mi-distance. La raison est simple : avec des feux tricolores sur 2 carrefours distants d’une centaine de mètres (l’un avenue Delecroix, l’autre rue du Calvaire), la voie rapide n’aurait plus de rapide que le nom d’après la DDE (Direction Départementale de l’Equipement).

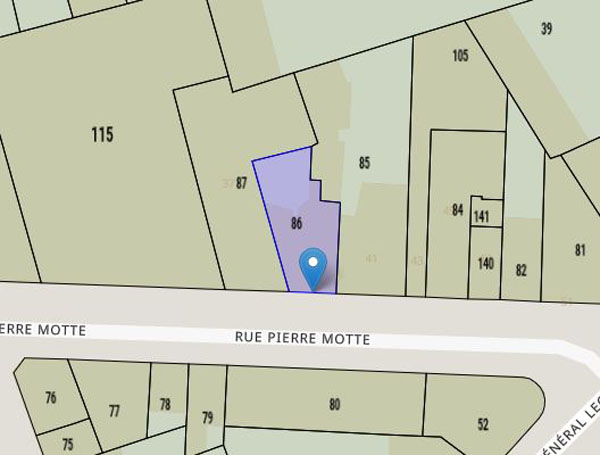

De ce fait Brigitte Lamarque voit son avenir se boucher : au lieu d’être la patronne d’un bistrot prospère au bord d’une route à grand passage, elle risque fort de se retrouver dans quelques mois à la tête d’un établissement fantôme ! La présence du rond-point signifie en effet un défaut d’accès direct à l’établissement et de plus l’avenue Delecroix se terminera en impasse. Quel que soit le sens dans lequel on circule il faudra donc passer par le rond-point et faire un détour dans l’impasse pour aller boire un verre ou manger une crêpe au parking !

Qeulle solution dans ce cas ? Brigitte Lamarque sollicite Mme Massart, maire de la ville, ainsi que Bernard Carton, vice-président du conseil général, lequel s’engage à venir visiter le site avec des ingénieurs de la DDE. Mais il est bien évident que le tracé ne sera pas modifié… Brigitte Lamarque propose donc l’aménagement d’un chemin d’accès depuis le rond-point jusqu’à son café sur l’ancienne voie de chemin de fer qui passe derrière chez elle.

Mr Carton rappelle cependant que même si la solution des 2 carrefours à feux tricolores avait été retenue cela n’aurait été que provisoire dans l’attente de la construction d’un pont dès le doublement des voies de l’Antenne Sud effectué. Il rejette par ailleurs l’éventualité de créer un chemin d’accès du rond-point au café.

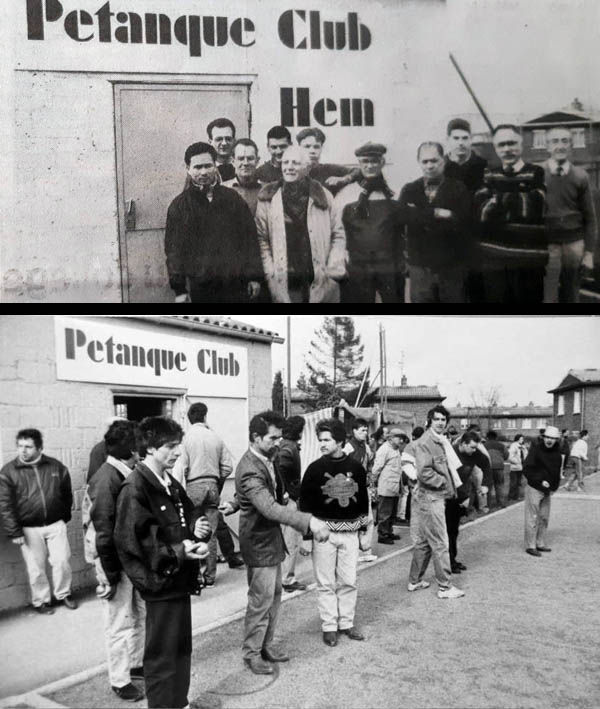

Il propose donc de favoriser au maximum les facilités d’accès vers ce qui sera bientôt l’impasse Delecroix : en plaçant des panneaux publicitaires fléchant le chemin jusqu’au Parking, en servant d’interlocuteur avec la SNCF, propriétaire des terrains situés derrière le café afin que Brigitte Lamarque puisse éventuellement les utiliser pour y placer des jeux destinés aux enfants et y aménager des aires de pétanque, nouveautés susceptibles de lui amener de nouveaux clients.

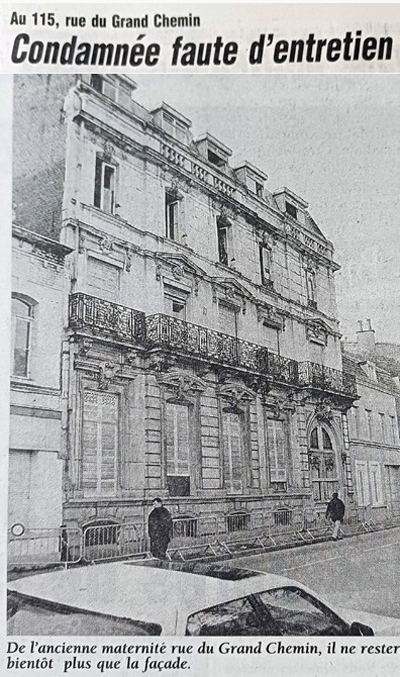

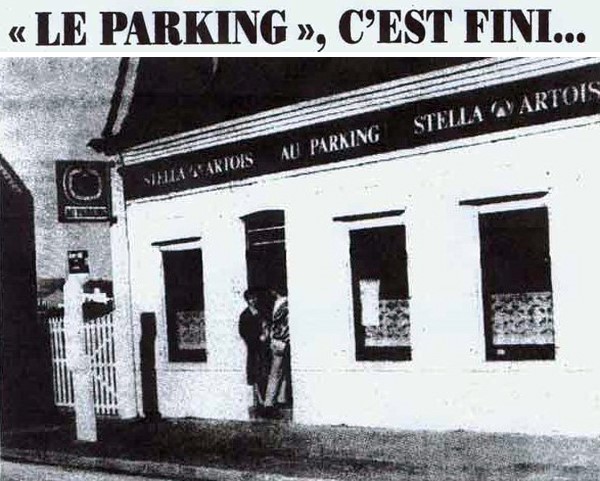

Le 31 décembre 1987, c’est la fin d’un établissement emblématique de la ville. L’essentiel du chiffre d’affaires était dû à la clientèle de passage sur cette avenue très fréquentée transformée en impasse avec l’arrivée de l’Antenne Sud. Les panneaux publicitaires proposés lors de la réunion de la dernière chance n’ont donc pas suffi.

L’établissement qui naguère ne désemplissait pas s’est transformé en quelques semaines en établissement fantôme suite à cette simple équation : plus de passage donc plus de clients. On peut maintenant ajouter : plus de clients donc on ferme…Les portes sont closes depuis le dernier jour de l’année 1987, 5 ans après la reprise de l’établissement par Brigitte Lamarque.

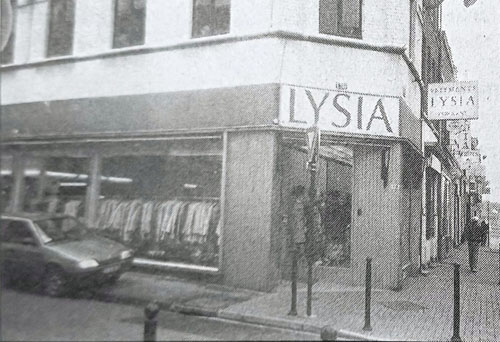

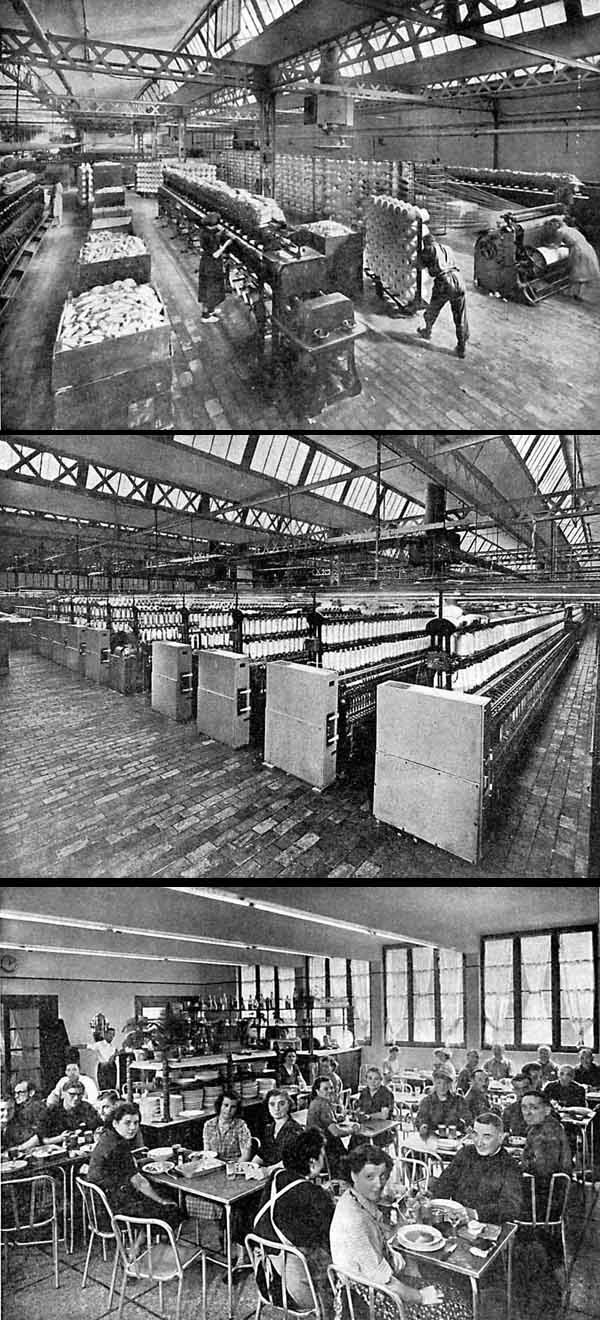

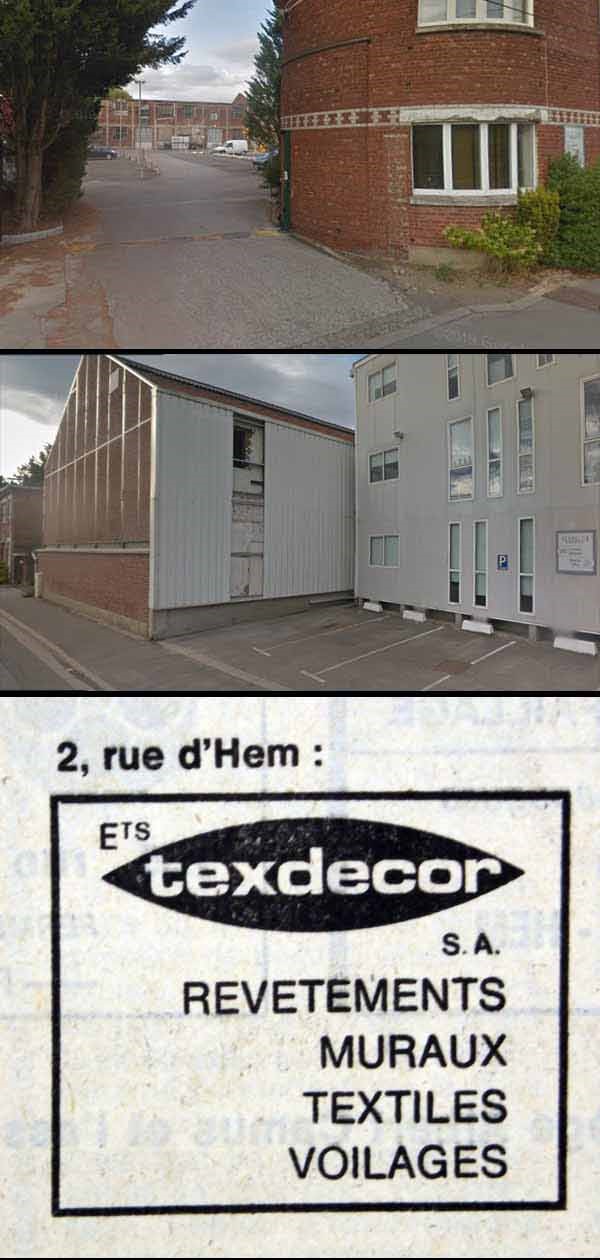

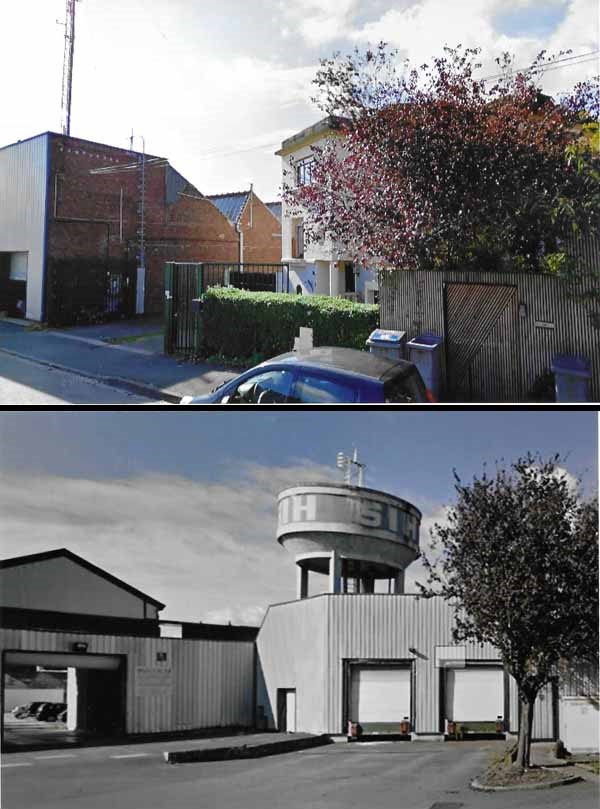

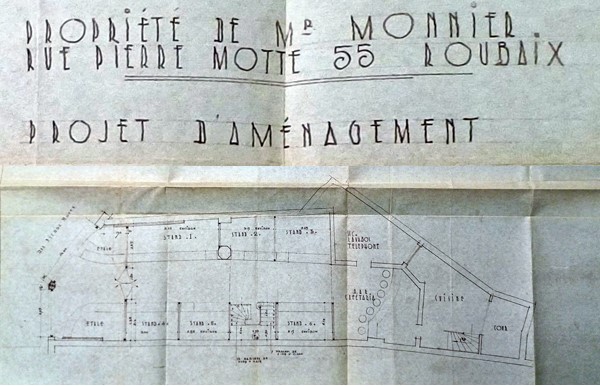

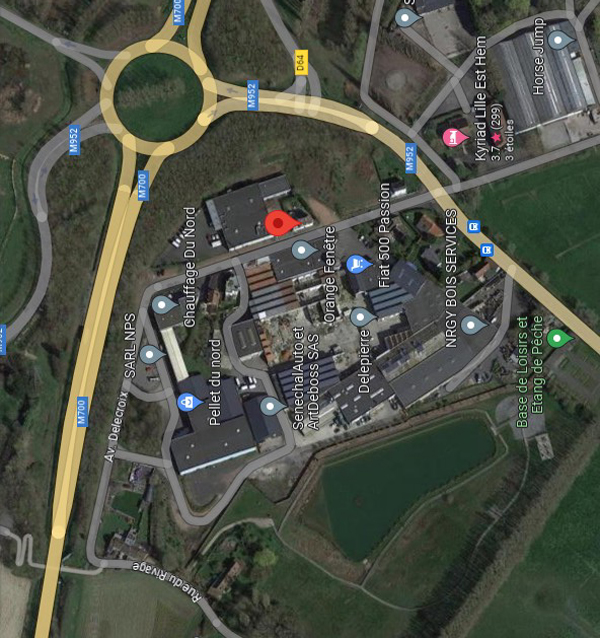

Depuis aucune activité commerciale n’est intervenue dans l’ancien café dineurs. La bâtisse rénovée par Mme Lamarque est à présent à usage d’habitation. Sur les photos ci-après on la reconnaît parfaitement et sur les vues aériennes actuelles, on se rend très bien compte de l’impossibilité d’y recréer son activité commerciale historique.

Remerciements à l’association Historihem.