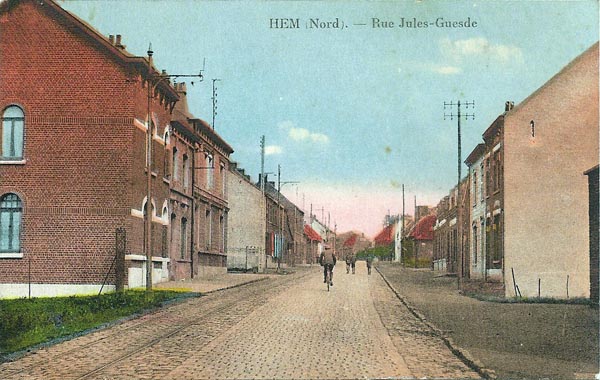

Une fois traversé le boulevard Clémenceau, la rue Jules Guesde comporte encore, à la fin de la seconde guerre mondiale de nombreux champs et une ferme importante, côté impair. Celle-ci existait déjà au 19ème siècle et appartenait à la famille Delcroix qui l’exploite encore à l’époque, et ce jusqu’à ce que Françoise Delcroix épouse, en 1964, François Lefranc. Le couple a un fils François-Xavier l’année suivante qui reprendra l’exploitation.

Dans les années 1980-2000, il n’est pas rare de voir la circulation interrompue dans la rue par la traversée des vaches, revenant de leur pâtures dans la rue du Cimetière et débouchant dans la rue par un petit sentier situé entre 2 maisons juste en face de la ferme. Autobus comme automobiles patientent alors de bonne grâce tandis que le troupeau regagne la ferme.

Au début du 20ème siècle, au coin de la rue de la Vallée, et tantôt répertorié au n°128 de cette rue ou au n°174 de la rue Jules Guesde, au carrefour des 4 Chemins, se trouve un estaminet. D’abord nommé Au Pinson, il devient ensuite « Aux quatre chemins » et sera tenu par Marcel Walla, avant que Blanche Depresteer n’en prenne la direction dans les années 1960. Le café fonctionne jusqu’au début des années 2000 avant de céder la place à une agence immobilière.

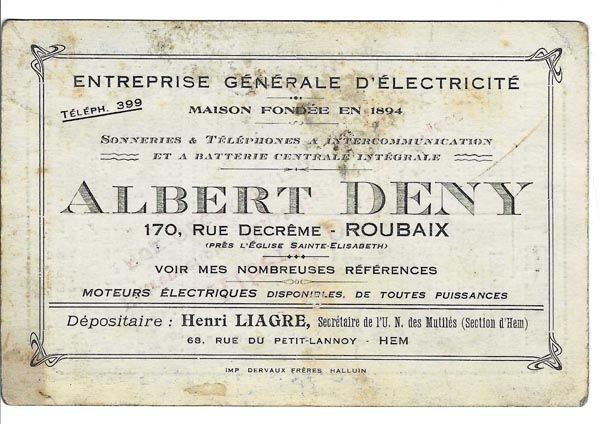

En dehors de l’agriculture, dans les années 1920, peu de commerçants ou artisans sont installés dans la rue Jules Guesde, laquelle porte alors le nom de rue de Lannoy ou encore rue du Petit-Lannoy. Parmi eux on peut citer, au n°68 de la rue du Petit-Lannoy, Henri Liagre, secrétaire de l’UN des Mutilés pour la section d’Hem, mais aussi dépositaire de l’entreprise générale d’électricité roubaisienne Albert Deny.

On trouve également à cette époque la maison Lemenu-Mathon, au n°63 de la rue du Petit-Lannoy, spécialisée dans la peinture, la vitrerie, les décors, papiers peints, les brosses et toiles cirées. L’entreprise est-elle ensuite partie au n°115 de la rue Jules Guesde où on la retrouve dans les années 1950 (voir plus loin) ou bien y a t’il eu un changement de la numérotation au moment où la rue a changé de dénomination, voire plus tard ?

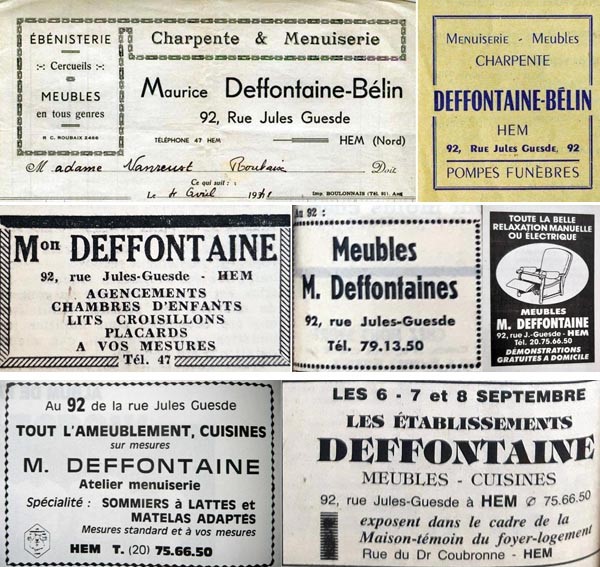

Presqu’en face, au n°56 et 58 de la rue du Petit-Lannoy, est alors installé le charpentier menuisier Edouard Bélin, spécialisé en ébénisterie mais aussi cercueils et meubles en tous genres, qui a donné à son entreprise le nom « A la ville d’Hem ». On retrouvera aussi, dans les années 1950, la maison Deffontaine Bélin au n°92 de la rue Jules Guesde (voir plus loin).

Puis, dans les années 30, apparaît l’artisan Z.Duhamel, spécialisé en peinture, décors, vitrerie et tapisserie, au n°81 bis de la rue Jules Guesde. On peut suivre le même raisonnement à moins qu’il ne s’agisse d’une simple homonymie, le prénom étant différent, lorsque l’on retrouve une maison du même nom , avec la même activité, dans les années 1950 au n°139.

Côté pair, au n°92, dans les années 1940 est installé un charpentier, nommé Deffontaine. De fait la maison Deffontaine Bélin a des activités multiples : charpentier, menuisier, pompes funèbres et meubles. Elle demeure en activité durant plusieurs décennies, cédant la place à la maison Deffontaine Parent dans les années 1970, avant de cesser totalement son activité.

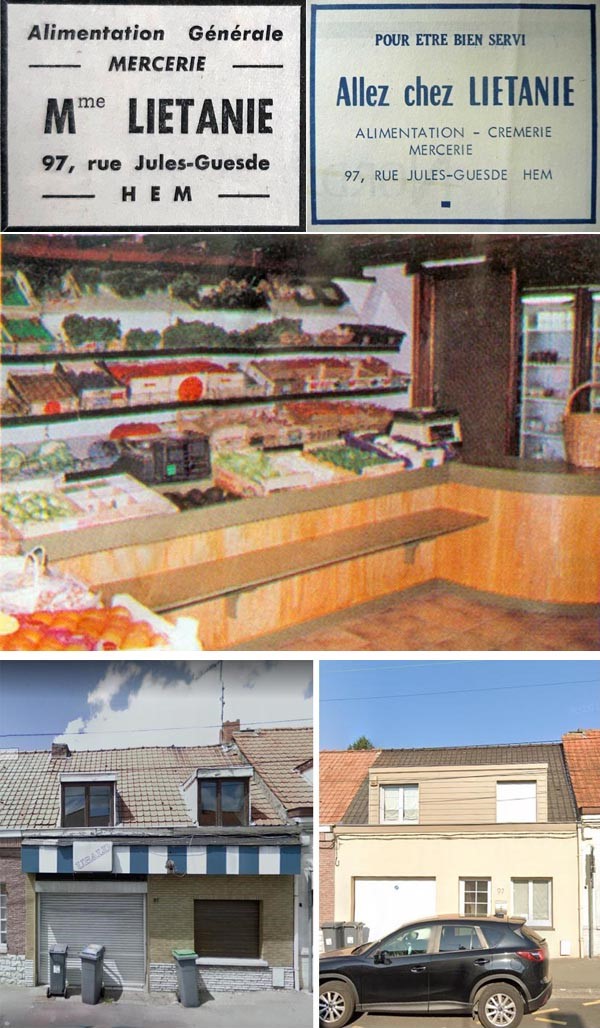

A la même époque le n°97 abrite l’électricien Van Eeckout qui cède la place à l’épicerie Van Eeckout durant la décennie suivante puis à l’épicerie Lietanie Marescaux dans les années 1960 et enfin à l’alimentation générale Hovart dans les années 1980. Actuellement cette adresse n’héberge plus d’activité commerciale.

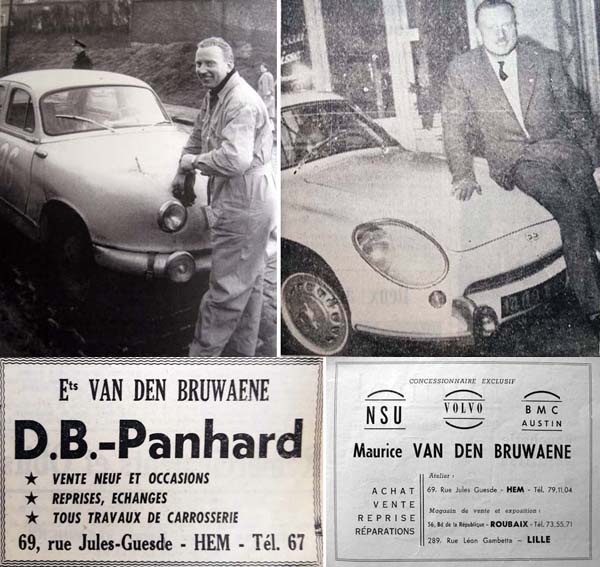

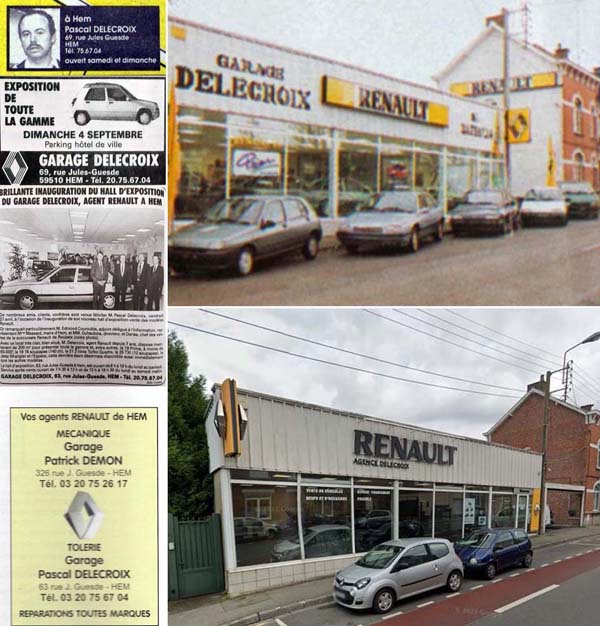

A la fin des années 40, au n°69, plus exactement dans l’impasse Vandemeulebrouck, s’installe le garage Van den Bruwaene, tenu par Maurice Van den Bruwaene qui est aussi un pilote automobile renommé (sur ce sujet voir un précédent article édité sur notre site). C’est le garage Delecroix qui prend la suite dans les années 1970 et on retrouve toujours aujourd’hui le garage de Pascal Delecroix au n°63 de la rue et ce depuis les années 2000.

A la même époque l’artisan peintre Lemenu est installé au n°115 où il tient aussi un commerce de droguerie et vend des papiers peints. Prendront la suite les drogueries Deraedt et Lepers dans les années 1960 puis Burlin avant qu’une agence de la banque Société Générale n’investisse les lieux au milieu des années 1970 jusqu’à son déménagement dans la ZAC de la Blanchisserie (sur ce sujet voir un précédent article édité sur notre site). C’est depuis une agence notariale qui a investi les lieux.

Plus loin dans la rue, au n°139, est installé un autre artisan peintre qui tient également un commerce de droguerie et de papiers peints : la Maison Jean Duhamel. La publicité se fait dans les journaux mais aussi à l’aide de portes clés distribués à la clientèle. Dans les années 1980, c’est Jacques Duhamel (le fils) qui occupe les lieux et y exerce son activité de décorateur.

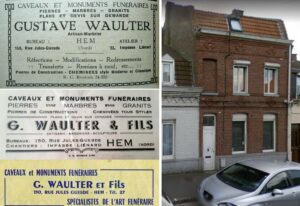

Un marbrier est installé durant la même période au n°150 de la rue : la maison Waulter, qui, jusqu’à la fin des années 1960 fait commerce de caveaux et de monuments funéraires mais aussi de pierres de construction et de cheminées de tous styles. Ses bureaux sont à l’adresse indiquée mais ses ateliers se situent dans l’impasse Lienart toute proche.

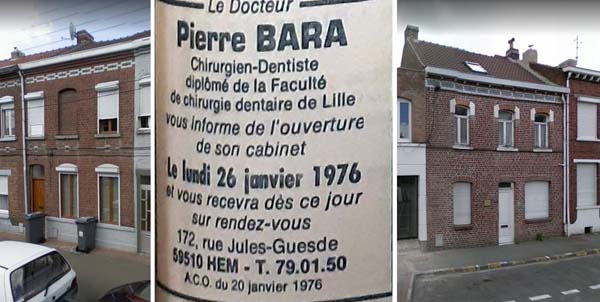

Ajoutons pour être complet la bonneterie Cochez-Beghin au n°129 et la blanchisserie Boussemart au 172 indiquées dans le Ravet Anceau de 1947 à 1949 et qui n’apparaissent plus dans les annuaires de la décennie suivante. Si le n°129 n’a manifestement plus abrité d’activité professionnelle par la suite, un chirurgien dentiste a exercé dans les années 1970 au n°172.

Remerciements à l’Association Historihem

A suivre…