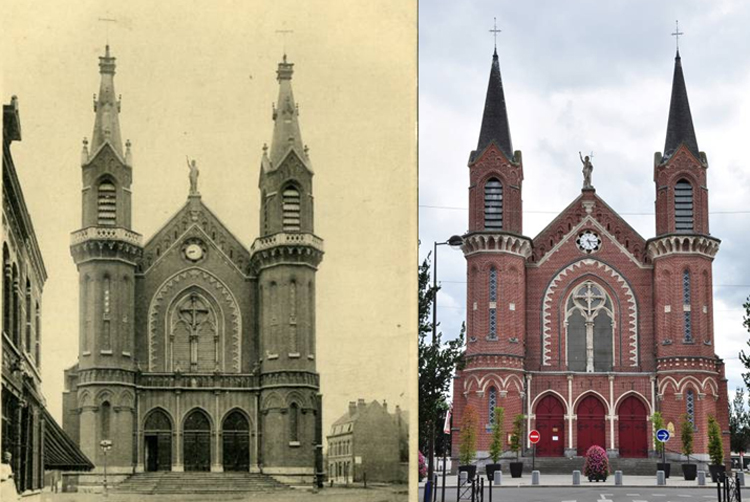

Pendant une réunion de l’atelier mémoire, les participants se sont exprimés sur les deux images de l’église Saint Jean Baptiste, l’une datant de la belle époque, et l’autre du mois d’août 2010. Le compte rendu suivant relate les observations, les remarques et les pistes de recherches énoncées par tous les membres de l’atelier. On trouvera en italique quelques éléments de réponse extraits du bulletin de la Société d’Emulation consacré aux églises de Roubaix. Mais le travail est loin d’être terminé !

Sur la photo ancienne, l’église est encore en construction, la rue semble être un sol de scories.

L’église Saint Jean Baptiste, dite du Raverdi, a été conçue par l’architecte Auguste Dupire dont les plans datent du 2 août 1887. Sa première pierre est posée en 1888, et l’église sera construite du 16 avril 1889 au 15 novembre 1890. La rue Jean Goujon fut classée dans le réseau urbain de la ville par une décision du Conseil Municipal du 21 octobre 1904.

Les flèches ont changé. A mi hauteur des deux clochers, des éléments ont disparu, des ornements (clochetons ou pignons).Ont-ils mal vieilli et posé des problèmes de sécurité ? Sont-ils tombés ? On cite deux rénovations, l’une après la première guerre, et l’autre, il y a une dizaine d’années.

Une délibération municipale du 6 février 1959 nous apprend qu’il est question de faire procéder à d’importants travaux : consolidation de la charpente, réfection de la maçonnerie, réfection des grillages de protection des vitraux et reconstruction du parvis. Tous ces travaux seront menés à bien dans le cours de l’année.

Les abat-sons sont plus nombreux, par contre, on a procédé à la suppression des « balcons », le garde corps a disparu, pouvait-on autrefois y marcher ? La statue aurait été descendue et rénovée il y a quelques années… L’Horloge est toujours la même, il est rare de trouver une horloge sur les frontons des églises.

En janvier 1892, les habitants du quartier ont pétitionné pour obtenir une horloge à leur église.

Autrefois, il y avait plus de vitraux, ils ont été rénovés. Sur la photo de gauche, il semble y avoir un vitrage provisoire, ou des planches…Les deux colonnades latérales du fronton autour du vitrail central ont disparu. Les portes n’ont pas changé, elles ont été repeintes lors de la dernière rénovation, ce qui fait l’objet d’une anecdote. La couleur employée, le violet, ne plaisait pas aux paroissiens, les portes furent donc repeintes couleur sang, en référence à la Pâque juive.

L’atelier s’interroge sur la présence de deux tours. Une autre église, aujourd’hui disparue, Saint Antoine, rue de Remiremont avait la même configuration. Pourquoi donc deux tours ?

Une signification symbolique est-elle attachée à cette caractéristique ? Sans doute la réponse se trouve-t-elle dans les travaux de l’architecte Dupire, qui a également construit le temple protestant de la rue des Arts. Un autre témoignage historique pour terminer : avant l’église, il y avait des fermes et des vignes, et le vin fournissait l’évêché de Tournai.

Cet échange commun pose de nombreuses pistes de recherches. Un travail similaire sera effectué avec des vues comparatives de l’intérieur de l’église. A vos commentaires et compléments !

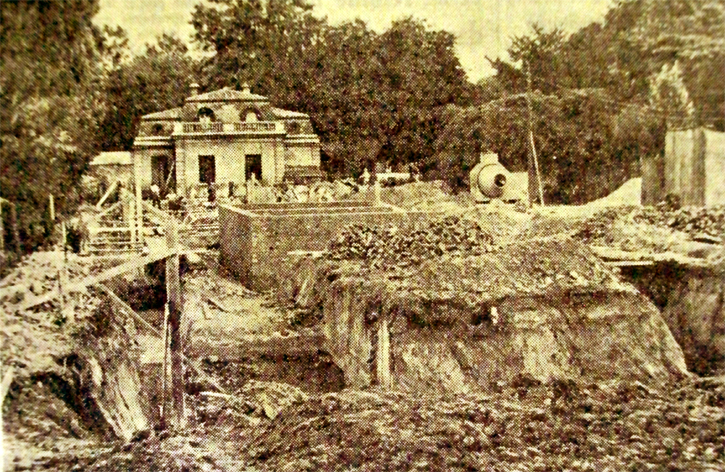

La section de gymnastique volontaire Jean Macé Pasteur Photo communiquée par Gillette Mullié

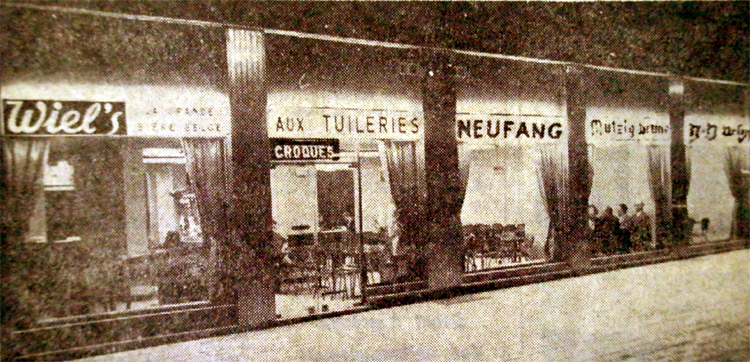

La section de gymnastique volontaire Jean Macé Pasteur Photo communiquée par Gillette Mullié Le Café Les Tuileries Photo Nord Éclair

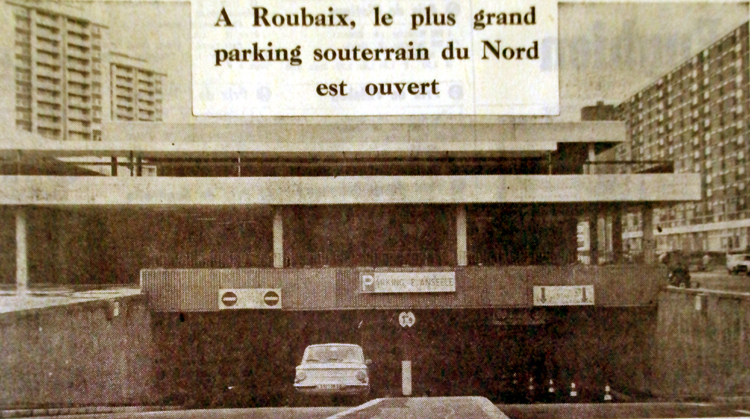

Le Café Les Tuileries Photo Nord Éclair Le bloc Anseele en 1971 Photo Nord Éclair

Le bloc Anseele en 1971 Photo Nord Éclair

Le Suisse, l’église façade et intérieur Photo coll. Particulière, Cartes Postales Coll. Médiathèque de Roubaix

Le Suisse, l’église façade et intérieur Photo coll. Particulière, Cartes Postales Coll. Médiathèque de Roubaix