Le Flint, vous connaissez ? C’est ce café brasserie qui fait l’angle du boulevard de Fourmies et de la rue Carpeaux. On peut y boire un verre, déjeuner, acheter un jeu de grattage…

L’histoire du Flint commence avec le début du siècle. En 1904, c’était une épicerie au n°44 du boulevard de Fourmies, sans doute une épicerie buvette comme il en existait beaucoup à Roubaix, où l’on pouvait boire un petit verre pendant que se remplissait le cabas des commissions…

Dix ans plus tard, c’est un estaminet tenu par M. Béghin. Après la première guerre mondiale, il reprend ses activités, et les complète avec la vente des tabacs. Vers 1925, le café devient en plus la recette auxiliaire des postes, signe de l’évolution en importance du quartier qui commence à apparaître : le Nouveau Roubaix. Quelle pouvait-être la clientèle de ce café ? Les ouvriers du textile, car il y a plusieurs entreprises importantes dans les alentours : l’usine Dazin Motte aujourd’hui disparue et remplacée par des appartements, l’usine Ternynck à l’angle de la rue David D’Angers, aujourd’hui Damart…

Mais la vie de quartier étant fort animée, on peut imaginer que le Flint a pu accueillir le siège d’une ou de plusieurs associations ou peut-être un siège de club sportif ? Il y aurait eu des combats de coqs à l’étage ! Tous les témoignages seront les bienvenus.

En 1933, le café était tenu par M. Horent, toujours au n°44. En 1935, la numérotation des habitations du boulevard de Fourmies a changé, le café est alors au n°118. Le tenancier a également changé. Un ancien mécanicien formé à l’institut syndical de Tourcoing, M. Jules Vanneste, venant de Mouvaux, reprend le café avec sa femme.

Fin 1939, Jules Vanneste sera mobilisé et retenu prisonnier pendant 5 ans, en Allemagne. Il semble que le café soit resté ouvert pendant la guerre, la kommandantur ayant fait apposer sur sa vitrine l’affichette « interdit aux juifs ». Jules Vanneste reviendra à Roubaix après avoir été libéré par les américains. Démobilisé le 15 juin 1945, il fera le pèlerinage de Lourdes en 1946 avec les personnes revenues des camps de concentration. Puis en 1955, il renouvelle le bail du fonds de commerce, débit de boissons, pour une durée de neuf ans. Le café a gardé la vente des tabacs, et pour quelques temps encore la recette auxiliaire des postes. Il dispose même d’une cabine téléphonique !

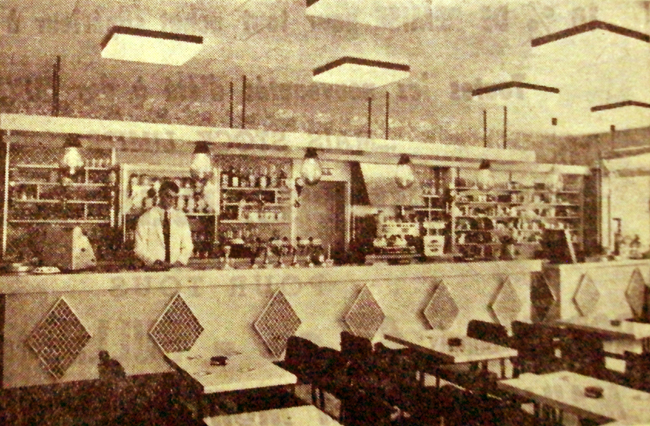

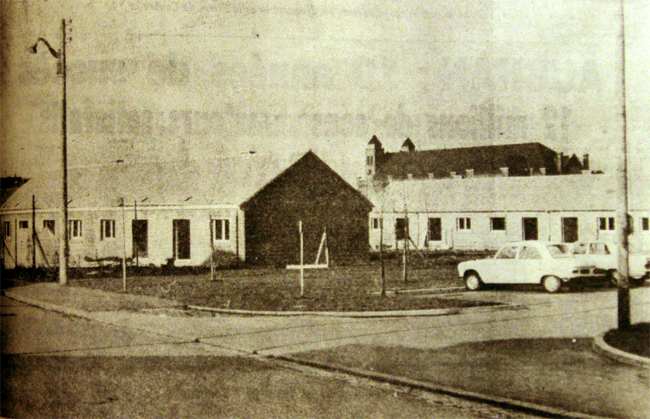

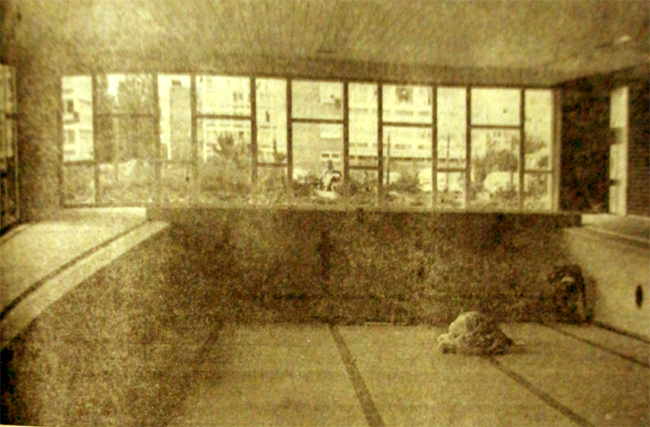

La rénovation du Flint en 1972 Photo Nord Eclair

La rénovation du Flint en 1972 Photo Nord Eclair

En juin 1972, le Flint fait l’objet d’une rénovation. M. et Mme René Vanneste, aucun lien avec la famille précédente, invitent leur clientèle à découvrir le nouvel environnement du café, blanc et lumineux, ainsi qu’à déguster un large choix de bières.

Depuis, il y a eu plusieurs repreneurs du fonds de commerce, en 1989, 1995 et en 1999. Les derniers tenanciers sont arrivés en 2006. L’acte notarié fait apparaître les activités actuelle du commerce : débit de boisson Licence IV, brasserie, articles de fumeurs, bimbeloterie, loto, gérance d’un débit de tabac, jeux de la Française des jeux.

Le café brasserie le Flint est toujours un endroit agréable, où l’on peut boire un verre et discuter accoudé au bar, ou assis en salle si l’on préfère. On peut y déjeuner sous une véranda qui apporte beaucoup de clarté à l’établissement.

Merci à Michel Denayer pour la documentation et aux tenanciers actuels pour les informations

…un souci partagé par les trois villes Photo Nord Éclair

…un souci partagé par les trois villes Photo Nord Éclair