La réhabilitation a commencé par le Carihem en septembre 1980. D’abord il faut remédier aux problèmes de chauffage par des travaux d’isolation thermique. Il faut ensuite améliorer le confort de ces logements : refaire les entrées, installer des baignoires, revoir les revêtements de sol, améliorer l’isolation acoustique des appartements, et remettre aux normes de sécurité les installations électriques. Des travaux de ce genre attendent les vieilles HBM, à plus forte raison qu’elles datent des années 1930, qu’elles sont dans un réel état de vétusté. Par comparaison avec le Carihem, les travaux sont d’une autre importance, car ils coûteront deux fois plus cher.

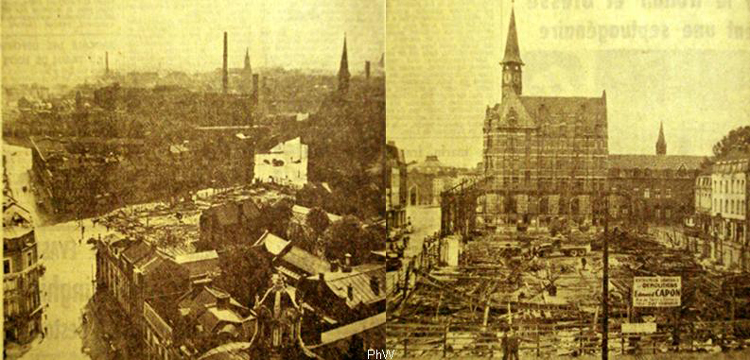

Les HBM des années trente Collection Particulière

Les HBM des années trente Collection Particulière

En avril 1981, une réunion des habitants du Nouveau Roubaix se déroule au centre social de la rue Carpeaux, et on fait le point sur l’étude menée par le CREPAH organisme chargé de l’étude de la réhabilitation. Le directeur des HLM, M. Xavier Grousset est présent, ainsi qu’une cinquantaine d’habitants et le conseiller municipal M. Tytgat. Cette réunion est l’occasion de l’expression des associations : CSCV, centre social, comité de quartier, groupement de défense des locataires. Un journal vidéo est présenté lors de cette réunion, qui a été réalisé par les animateurs du centre social et un opérateur de l’IREP. Des propositions concrètes sont faites : appartements témoins après travaux, création d’une commission avec habitants du quartier pour servir d’interlocuteur avec l’office HLM, création d’une permanence de l’office.

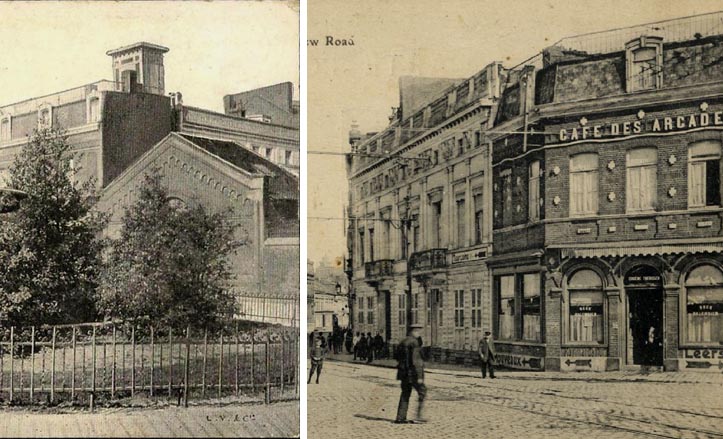

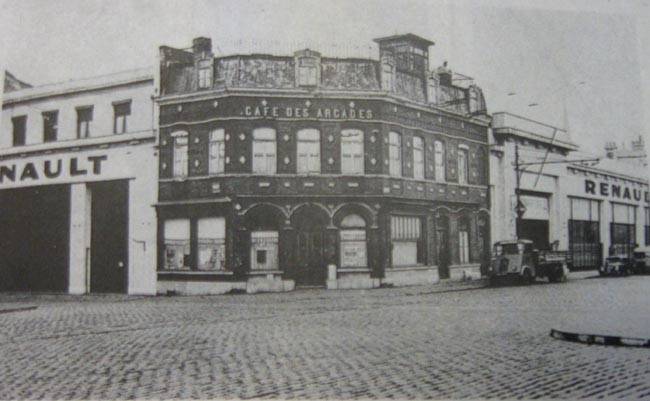

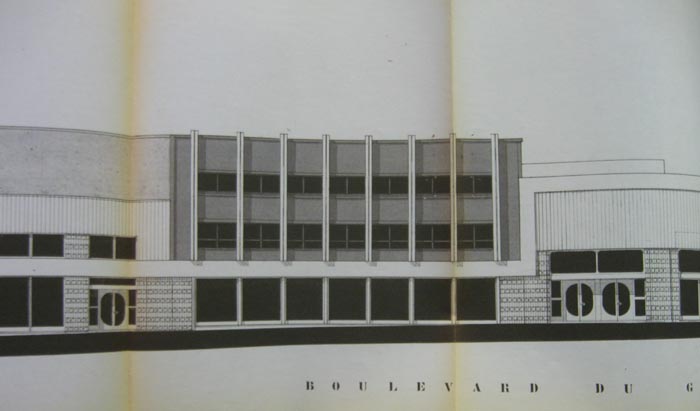

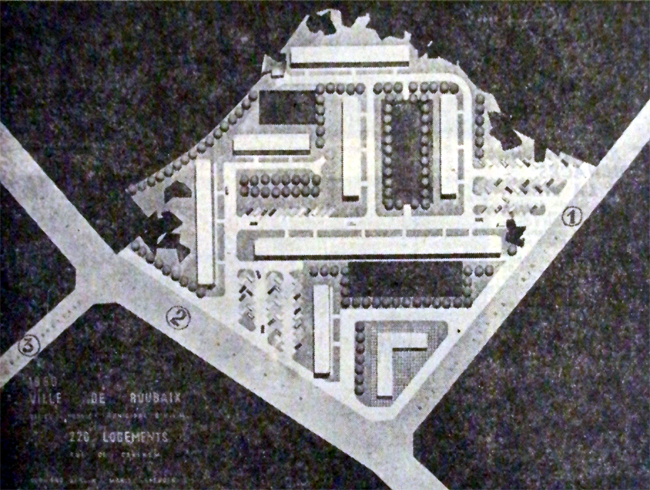

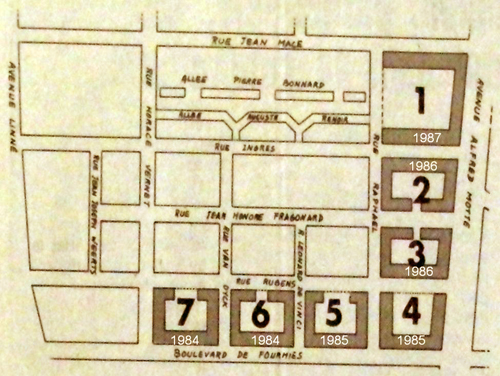

HBM et HLM concernées par la réhabilitation Collection Médiathèque de Roubaix

HBM et HLM concernées par la réhabilitation Collection Médiathèque de Roubaix

En Mars 1983 on apprend qu’il y aura deux tranches de travaux. La première concernera 584 logements collectifs et 191 individuels, les HBM, la seconde les immeubles construits entre 1950 et 1955, les HLM. Les premiers travaux devraient débuter fin 1983. L’opération doit s’étaler sur cinq ans. La presse signale qu’un grand nombre de logements sont vides en raison de leur dégradation.

La réhabilitation est plus importante qu’au Carihem. Au Nouveau Roubaix, il faut refaire l’isolation thermique, les installations sanitaires, la réfection des cours, la confection de loggias, l’évacuation des ordures, le chauffage, l’installation électrique, les toitures, les terrasses, les menuiseries, l’équipement intérieur, et prévoir l’aménagement de locaux collectifs résidentiels. L’office HLM travaille à rassurer les habitants qui s’inquiètent de l’augmentation prévisible des loyers, en collaborant avec le comité de quartier. La permanence demandée plus tôt est créée : une chargée de mission, Mme Pavy est basée au 54 rue Léonard de Vinci, et elle reçoit les familles et leurs doléances. L’information des habitants du quartier se poursuit avec des tracts, affiches, cassettes vidéo et réunions publiques. Le centre social Carpeaux a mis un animateur à disposition du comité de quartier, Didier Lebecque. Son rôle est de favoriser l’expression et la réflexion des habitants sur le projet de réhabilitation.

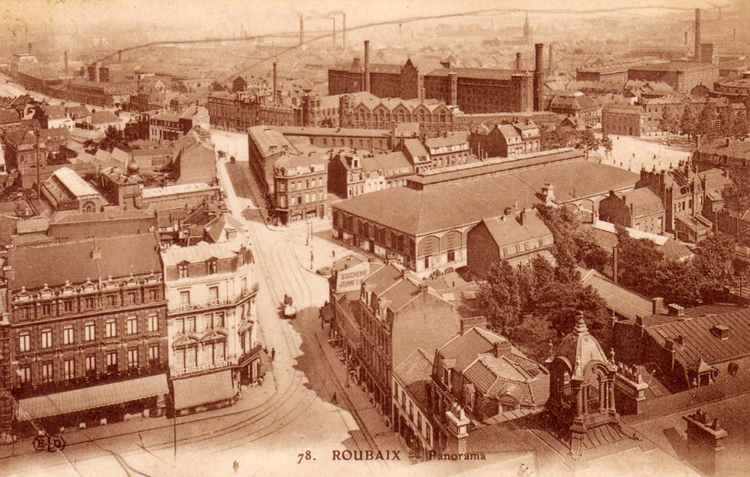

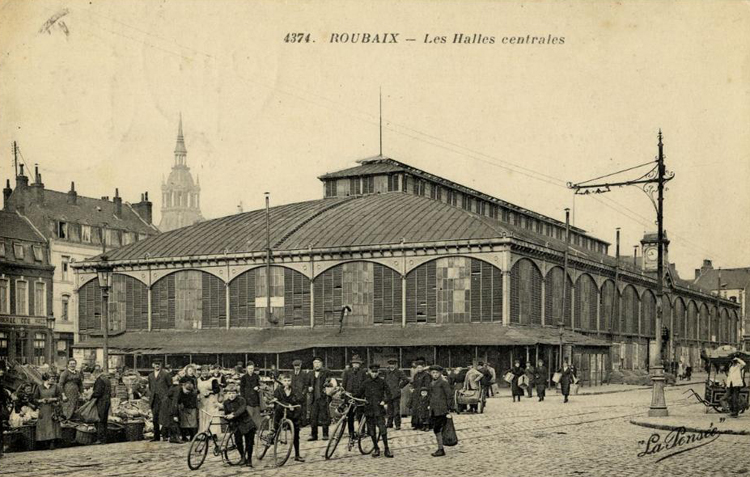

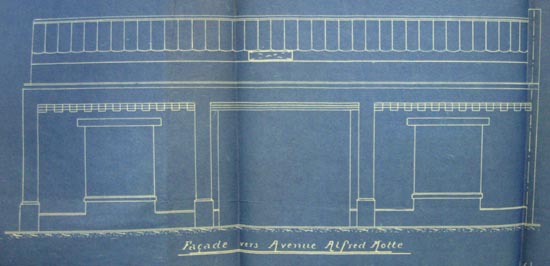

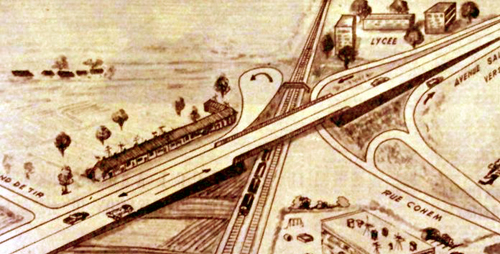

Croquis paru dans Nord Éclair

Croquis paru dans Nord Éclair

En Octobre 1983, l’opération est détaillée par voie de presse : on procédera immeuble par immeuble, on gardera la taille des appartements. Les locataires habiteront ailleurs dans le quartier le temps des travaux. On commencera par l’immeuble n°7, à l’angle angle boulevard de Fourmies et Horace Vernet. Les travaux ne seront pas terminés en 1987.