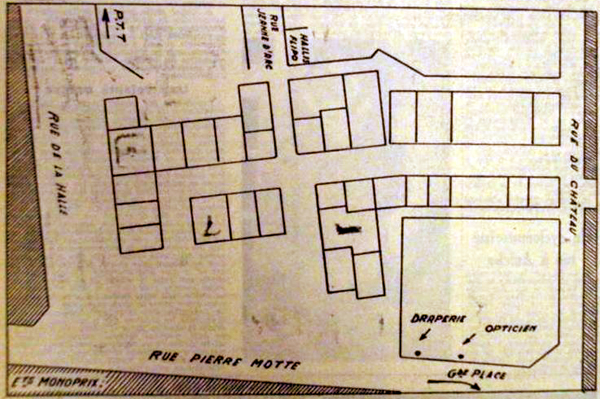

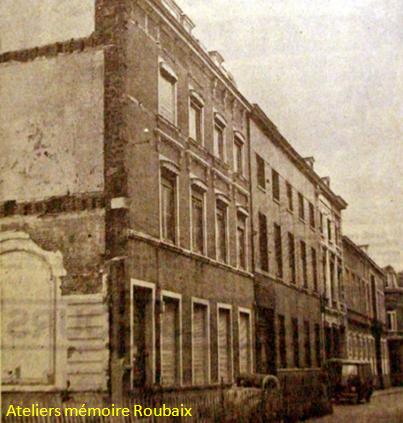

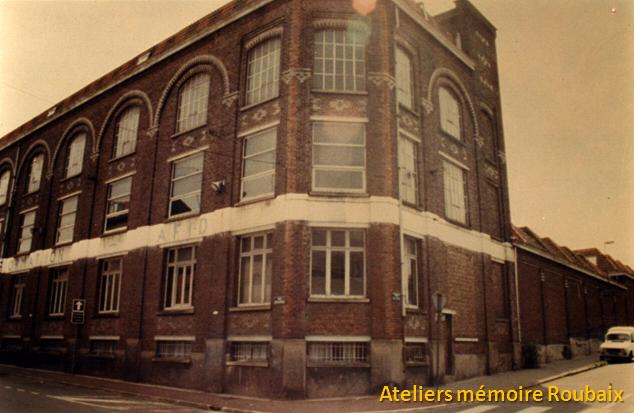

En 1984, les bâtiments ont déjà 20 ans. Pour faire une demande d’appartement dans l’immeuble de la rue Henri Régnault, il faut s’adresser à l’Office Public des HLM dont les bureaux se trouvent au n° 36 de la rue des Fabricants. Pour notre témoin, ce fut compliqué. Alors qu’elle est seule avec un enfant, on lui propose d’abord un studio dans l’angle du bâtiment. Elle visite, c’est petit et sombre, elle refuse. On lui propose alors un appartement avec deux chambres, dont l’entrée se trouve du côté de la rue David d’Angers. Elle le prend. De ce côté, il y a quatre étages sans ascenseur. Elle est au troisième étage, et de son appartement, elle a une belle vue sur le fleuriste du boulevard de Fourmies, Jany Flore.

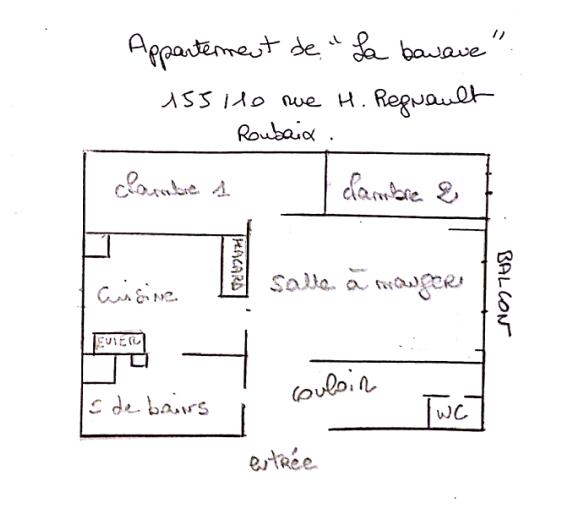

On entre dans l’appartement, le couloir est petit et les wc se trouvent là sur la droite. La salle à manger, n’est pas très grande, mais elle est très lumineuse. Sur la gauche se trouve la cuisine, un véritable mouchoir de poche, mais avec un immense placard, qui faisait tout le mur, avec des portes coulissantes, on pouvait mettre toute la vaisselle. Il restait tout juste la place pour une petite table ronde genre bistrot, avec le frigo, le gaz, l’évier et le vide-ordures. Les petites cuisines, commente un participant, c’était une volonté des architectes des années soixante. On ne mangeait pas, on ne vivait pas dans la cuisine, alors qu’autrefois, la cuisine, c’était la pièce unique.

La salle de bains comprenait une baignoire sabot, et un lavabo. Ensuite il y a une grande chambre, tout en longueur, pour l’enfant, une deuxième chambre où la maman dormait dans un clic clac, et qui servait à agrandir la salle de séjour. Dans la deuxième chambre, on avait un grand placard, c’était très pratique pour les rangements, ça évitait d’acheter du mobilier. Des fenêtres tout autour donnaient une belle luminosité.

On était bien chauffés, grâce au chauffage central collectif, mais le gros problème, c’était qu’on était rempli de cafards. Un participant précise que les conditions étaient réunies pour les bestioles, quand c’est chauffé, et qu’il y a de l’humidité. Il faut les repérer, car ils ne sortent pas la journée, et la nuit, c’est impressionnant. On n’en vient pas à bout, il faut faire passer quelqu’un qui met un genre de colle sur les plinthes, et bouche les trous avec ça. Ils passaient tous les six mois, car l’invasion continuait.

Quand notre témoin est arrivé dans l’appartement, la décoration était à refaire : le papier peint n’était pas beau, un peu vieillot, et le logement assez sale. Elle a du tout nettoyer et refaire toute la décoration. A part ça, l’environnement, ça allait, des pelouses, des arbres…Mais Il y avait une batterie de garages, et on entendait les portes métalliques grincer.

On n’avait pas de concierge, mais un homme d’îlot, M. D. qu’on appelait « galoche ». Il venait regarder pour les cafards, il faisait l’ordre, il râlait sur les gamins qui faisaient des bêtises, ça manque maintenant. On avait le téléphone dans les appartements. Notre témoin se souvient qu’elle a fait monter l’installation, ça allait vite, en 48h à cette époque. Le loyer n’était pas excessif. Le samedi, le receveur des loyers venait à domicile, et on payait en liquide. Notre témoin est resté deux ans dans cet appartement de la banane, après, elle a trouvé une maison.

Merci à Isabelle pour ce témoignage, et aux participants pour leurs questions pertinentes.