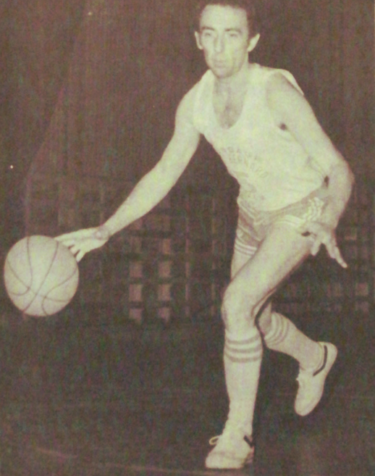

Parmi les grandes figures du sport roubaisien évoquées lors des récentes journées du patrimoine, il y avait Jean Pierre Rousselle, qui nous a quittés en novembre 2015. Le basket, c’était sa vie. Il découvre le basket à l’école et il en fera son métier, en tant que joueur, moniteur et entraîneur. Il joue à l’AS Denain Voltaire, avec le célèbre Jean Degros. Ce club français de basket-ball fondé en 1947 va grimper dans la hiérarchie du basket français jusqu’à atteindre l’élite en 1960 et remporter la Coupe de France alors qu’il évolue en Excellence. Cinq ans plus tard, il réalise l’exploit de remporter le titre de champion de France avec plusieurs écoliers de Voltaire dans l’effectif. Puis Jean Pierre entraîne le Clermont Université Club, champion de France 1979 1980, qui fera un beau parcours en coupe d’Europe…

Il arrête le basket de haut niveau en 1981, devient moniteur à Roubaix en 1984 et entraîneur au Stade Roubaisien. En Janvier 1992, Jean Pierre Rousselle devient le Monsieur Basket de Roubaix, avec une mission pour trois ans : en tant que moniteur municipal dans les écoles primaires. Il prend la direction de l’école municipale des sports de Roubaix, option basket, et il encadre les 7 à 14 ans, tous les mercredis matin dans la salle des sports de la rue du Pays. Enfin il est le responsable technique du stade roubaisien pour toutes les équipes du club, et entraîneur manager de l’équipe première féminine. Roubaix est une ville de basket : l’Évolution Roubaix basket est première de son championnat, de même que le Stade roubaisien. Il y a donc deux équipes de basket qui jouent au même niveau à Roubaix, et Jean Pierre milite pour un seul grand club.

En mars 1994, démarre l’opération Basket en liberté, dans un esprit d’animation des quartiers avec la dynamique suivante : former des animateurs basket, organiser des matchs, des tournois, créer des terrains en libre accès. Treize entreprises roubaisiennes sont impliquées parmi lesquelles Camaieu, Chaussport…En avril 1995, c’est l’organisation d’un tournoi inter quartiers, avec des matchs d’une demi heure, de 10 heures à 18 heures. Huit équipes sont engagées : celles des centres sociaux de l’ Hommelet, des 3 Ponts, de l’Alma et la Maison des 2 quartiers, l’ASCO, animation 92 et une équipe de la police qui en finale bat le CS Hommelet, la coupe du fair-play revenant à animation 92. Le calendrier de l’année est éloquent : 15, 16, 17 avril tournoi de street basket, 23 juillet tournoi logicil 3 Ponts, le 27 août tournoi Quick, le 4 septembre tournoi GTI Sodifac et chaussport. Le 23 et 24 septembre, l’opération nationale France basket tour passe par Roubaix, au parc des sports : 800 jeunes jouent ensemble, l’accueil du france basket tour est financé par les entreprises Flipo Manutention, Hutchinson, GTI Sodifac, Sodexo, Logicil, la SRIEM…L’année se termine avec le tournoi Westaflex qui a lieu le 22 octobre. En avril 1996, le France basket tour repart de Roubaix. On joue sur la grand place.

Puis en février 1997, treize jeunes s’étant distingués comme acteurs et pratiquant le basket dans leur quartier, sont sélectionnés par les centres sociaux et les comités de quartier pour aller à New York. Jean Pierre Rousselle a pu convaincre les entreprises déjà impliquées dans Basket en liberté et d’autres de financer ce voyage. Ambassadeurs et reporters, ces jeunes roubaisiens vont aussi jouer au basket en découvrant New York, l’espace d’une petite semaine. Ultime hommage, la salle de basket où joue le Stade roubaisien porte désormais le nom de Jean-Pierre Rousselle.

La presse de l’époque parle de 28 terrains de basket fonctionnant pour l’opération basket en liberté à Roubaix. Saura-t-on encore les situer aujourd’hui ?