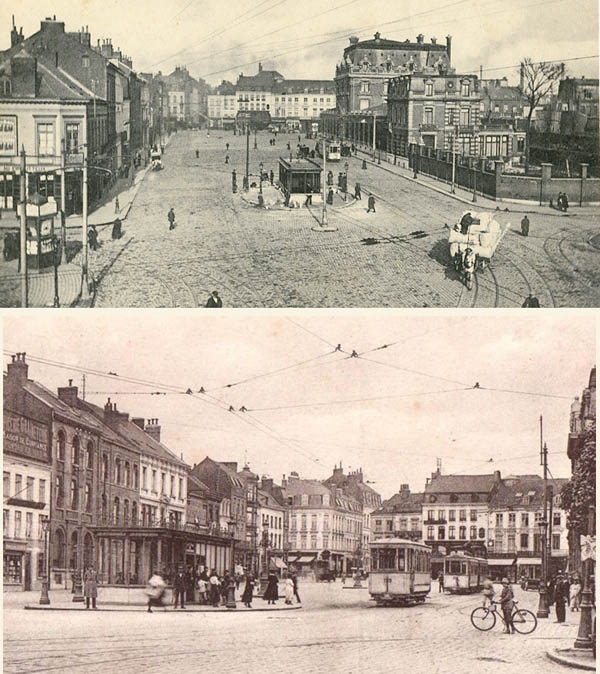

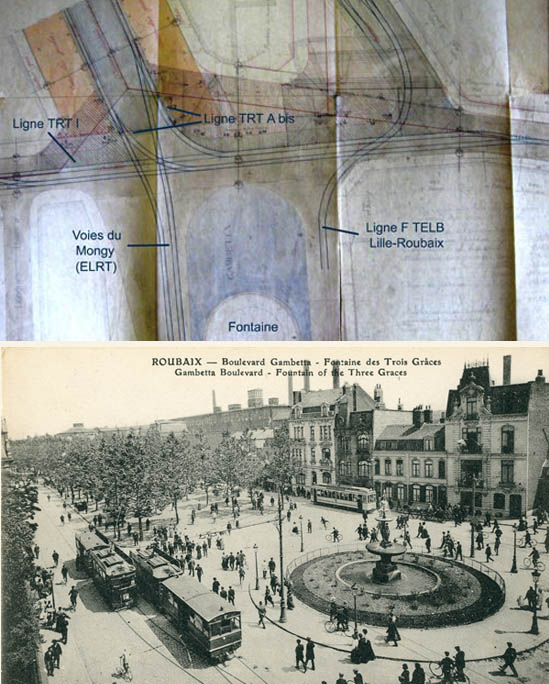

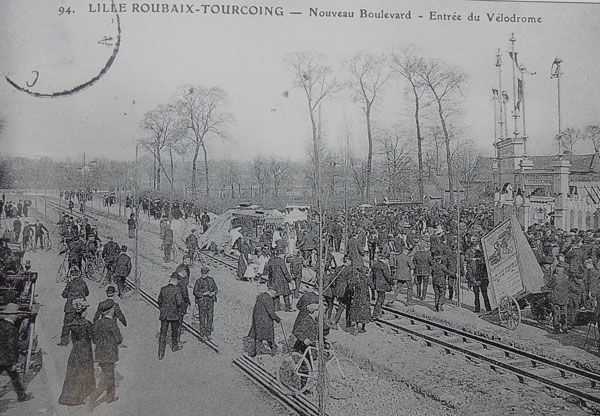

A l’origine, le car Mongy suit le boulevard Gambetta, ses deux voies empruntant le milieu de la chaussée latérale sud sans se préoccuper du trafic. Les deux voies virent enfin à gauche pour accéder à la place de la Liberté, terminus de la ligne. La voie « arrivée » longe alors le trottoir de la banque de France où descendent les voyageurs. Un peu plus loin se situe le garage des trams en attente de départ. Ceux-ci gagnent, le moment venu, par un aiguillage la voie de retour vers Lille et s’arrêtent à proximité du kiosque pour laisser monter d’autres usagers.

Ce virage brutal est souvent mis à mal par les circulations et il faut régulièrement revoir la géométrie des voies.

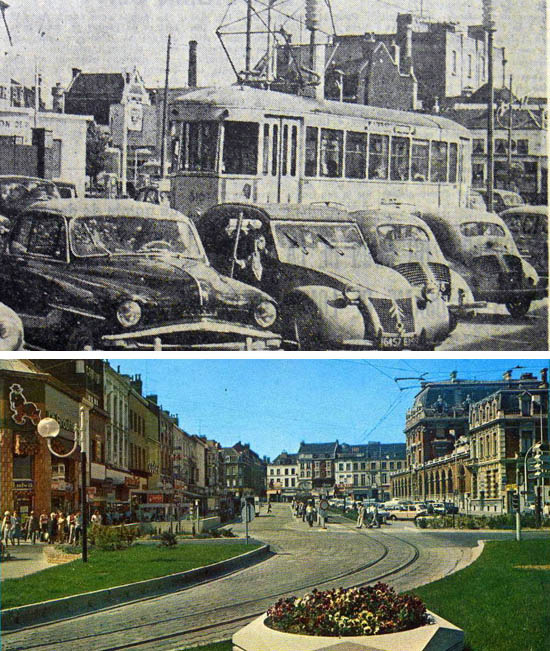

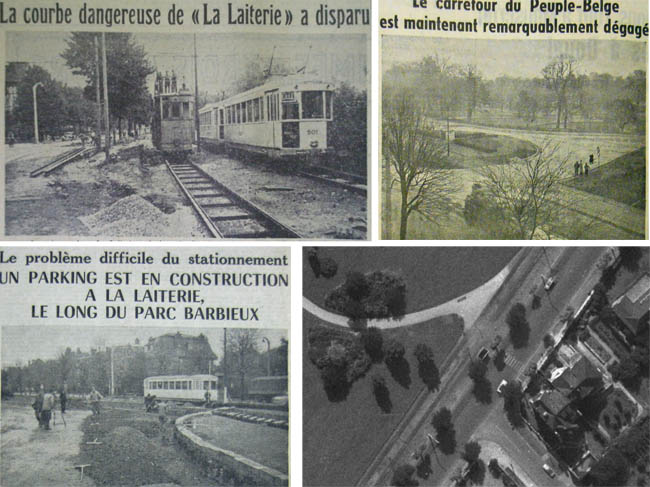

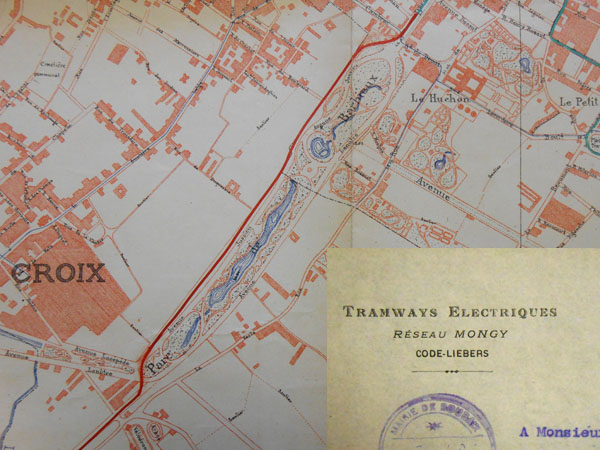

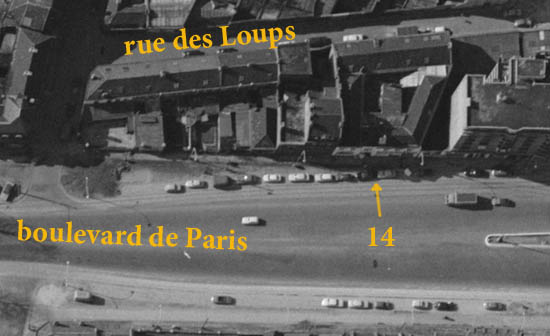

Boulevard Gambetta, il faut attendre les années 50 pour qu’on déplace les voies en rognant sur le terre-plein central de manière à séparer le tramway de la circulation automobile.

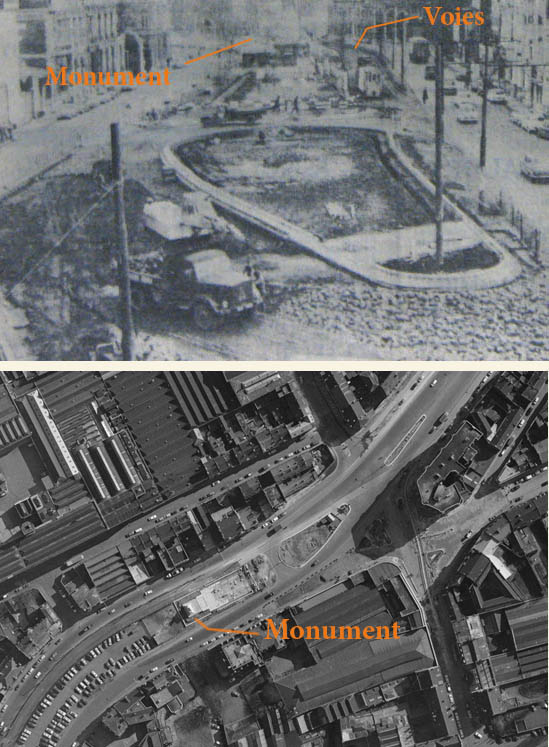

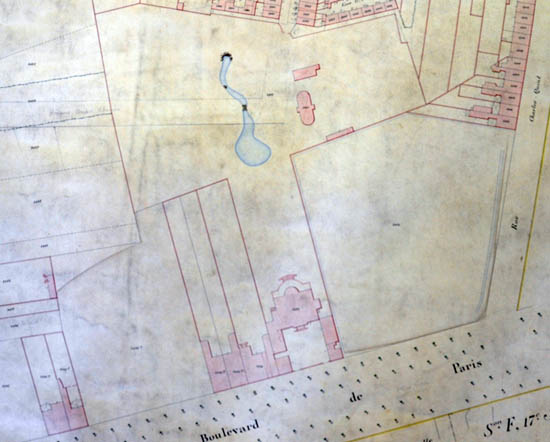

En 1954, le conseil municipal prévoit place de la Liberté la construction d’un terre-plein central qu’empruntera le tramway. Le reste de la place sera dévolu aux voitures avec deux chaussées latérales et le stationnement en épis de chaque côté de la voie. Le kiosque d’origine va disparaître, ainsi que la vespasienne attenante. Les travaux sont réalisés dans les années qui suivent. Le Mongy se faufile alors, place de la Liberté entre les voitures, en stationnement. Le réaménagement de la place en vue de la création du secteur piétonnier dans la seconde partie des années 70 supprimera la ligne de parking côté opposé à la banque de France.

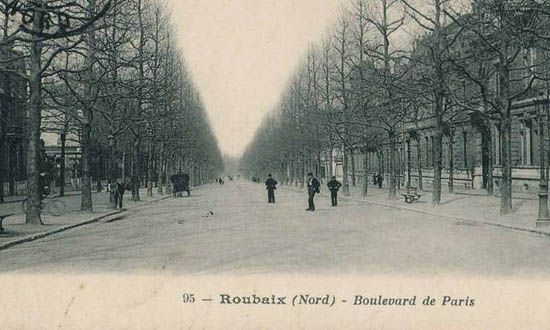

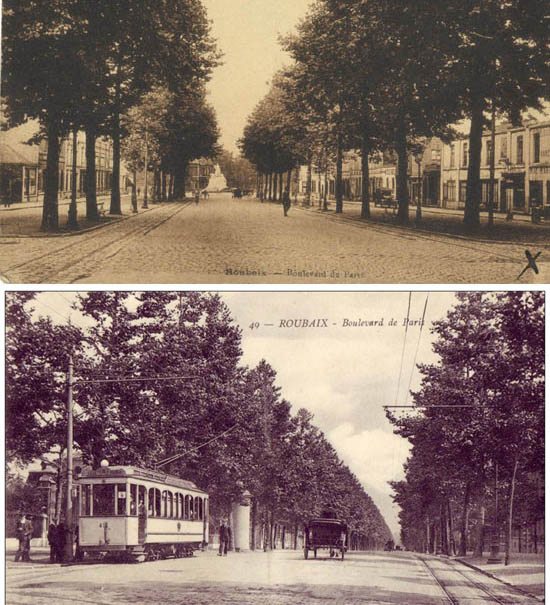

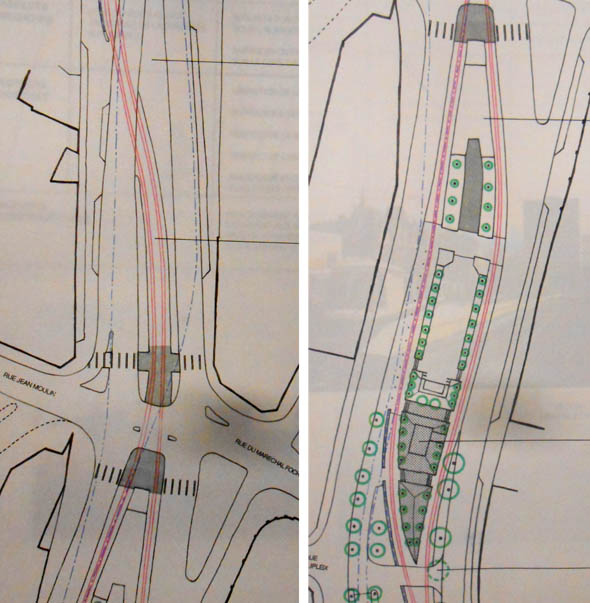

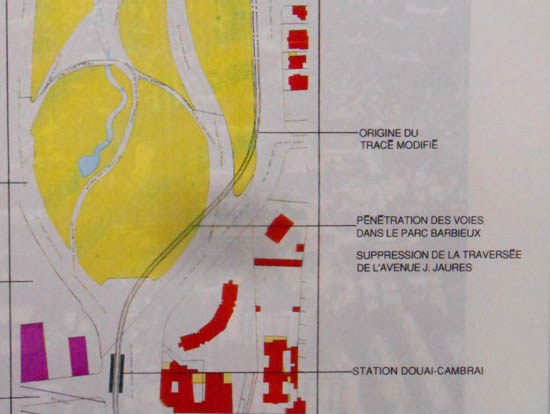

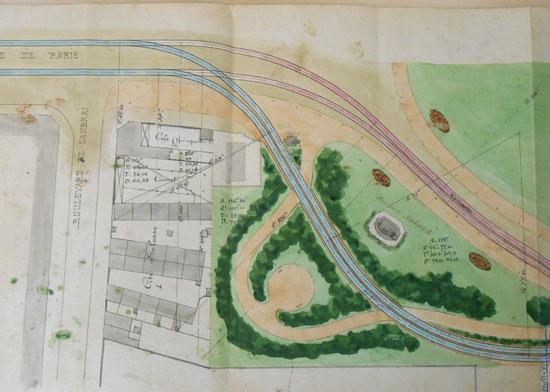

Mais pourquoi ces transformations ? L’idée est de supprimer le terminus en « cul de sac », et de le remplacer par un circuit bouclé passant par la grand rue, la grand place, et la rue du Maréchal Foch pour retrouver la ligne en bas du boulevard de Paris. La voie empruntera donc l’axe de la grand’ rue après un virage à gauche au fond de la place de la Liberté.

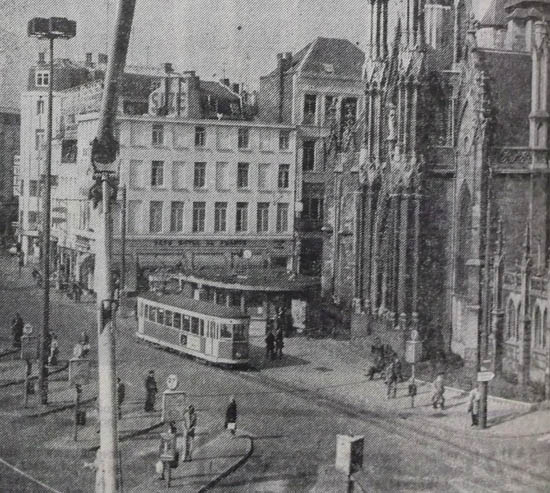

La grand place abritera alors du terminus roubaisien. Les trams stationneront le long du trottoir de l’église, à l’endroit même où s’arrêtaient les premiers tramways de Roubaix-Tourcoing. Les bus stationneront plus vers le centre de la place les arrêts se faisant en épi.

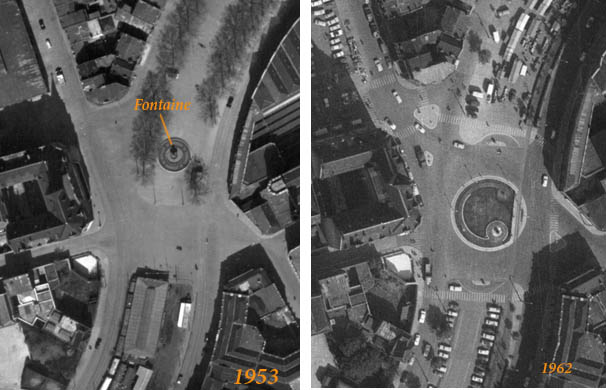

En 1961, au carrefour dit « de la poste », devenu plus tard « de l’Europe », la fontaine des trois grâces va déménager, une dernière fois, et laisser place à un terre-plein fleuri. Ce rond-point circulaire est « rogné » pour laisser passer la voie unique du tramway.

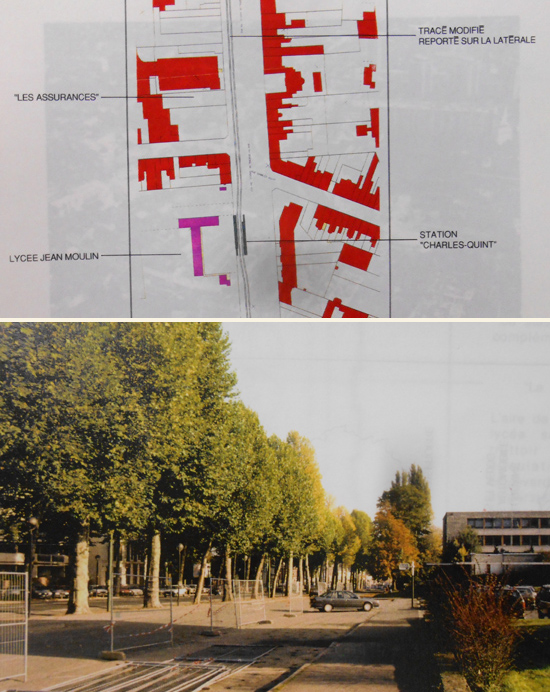

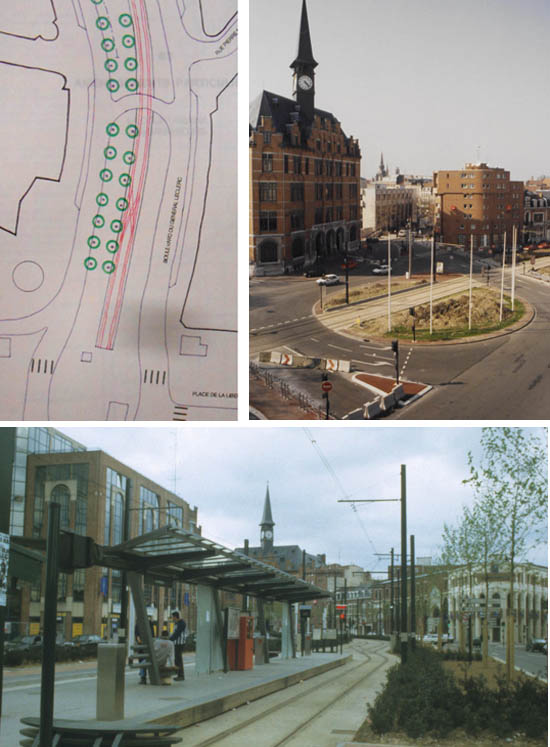

Finalement, le principe du terminus « en raquette » est remis en question, et on revient dans les années 90 à l’idée d’un terminus « en cul de sac » qu’on va placer boulevard Gambetta, à hauteur de la place de la Liberté. Les deux voies voisineront au centre du boulevard. Pour cela, il va falloir modifier une fois de plus le terre-plein de l’Europe, qui sera, cette fois, coupé en deux.

Le terminus sera modifié plus tard pour accueillir les nouvelles rames Bréda, et recevoir les arrêts des différentes lignes de Bus, constituant ainsi l ‘ « Eurotéléport » tel qu’on le connaît aujourd’hui.

Les documents proviennent des archives municipales.