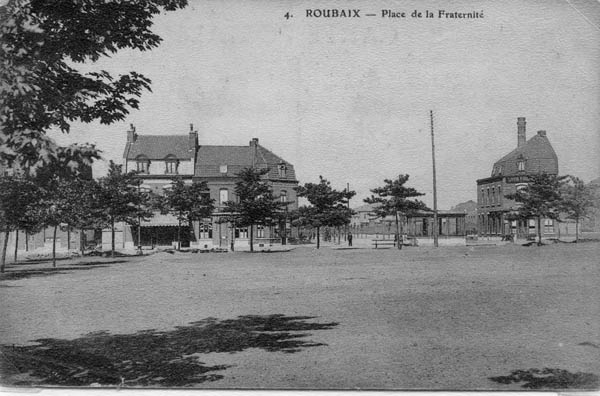

Nous avons vu, dans un article précédent, que six cafetiers pétitionnaires situés près de la place de la Fraternité demandaient en 1908 des envols de ballons depuis cette place. Poussés par la curiosité, nous avons recherché les détails sur les trois premiers de ces signataires. Voyons maintenant ce que nous avons pu découvrir à propos des autres.

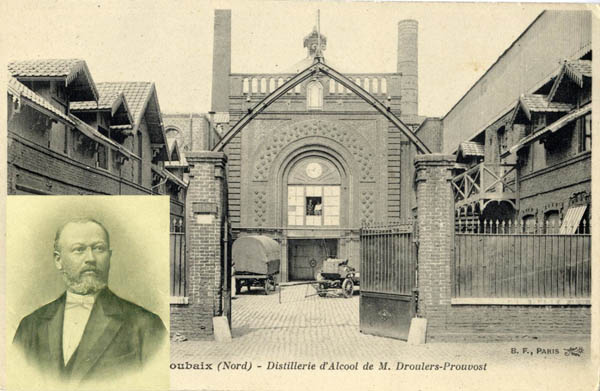

Louis Lemaire, le pétitionnaire venant en quatrième position dans la liste, est déjà propriétaire du n°395 en 1907, alors que les champs bordent son immeuble, bien que ne figurant pas encore dans le Ravet-Anceau. Des carte postales nous montrent la façade arborant fièrement entre les fenêtres du premier une magnifique moitié de muid. Le commerce est à l’enseigne de la distillerie roubaisienne.

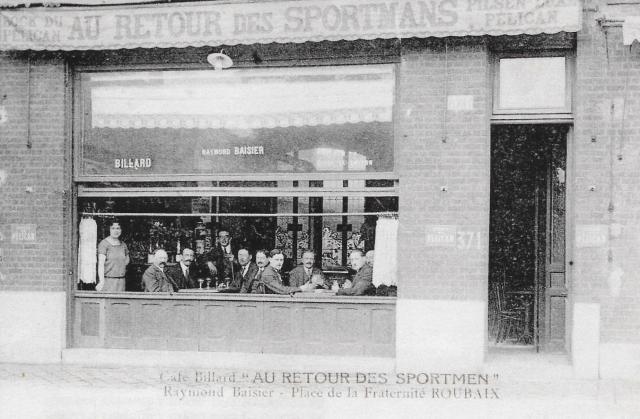

Le commerce prendra le n°371 à partir de 1913 après remise à jour de la numérotation. Cette même année, l’estaminet passe dans les mains de Laurent-Barenne. L’année suivante, il est dirigé par A. Leroy, puis, en 1922 par G. Fiévet-Dupire, en 1924-25 par Raymond Baisier. On trouve ensuite derrière le comptoir en 1930 L.Namur, de 1935 à 1939 E. Vandemaele.

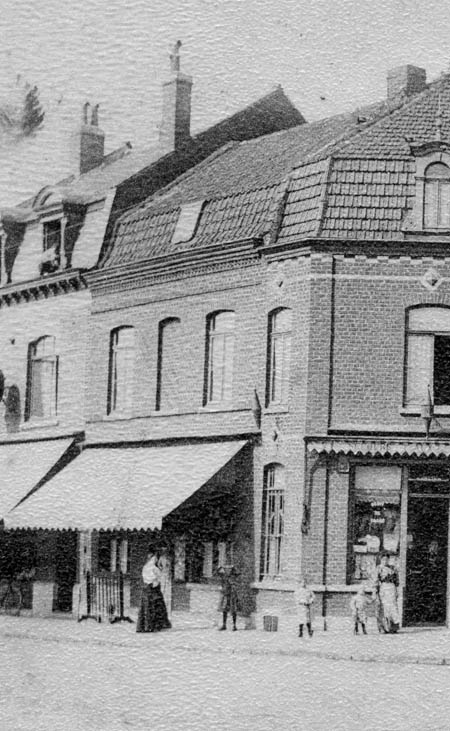

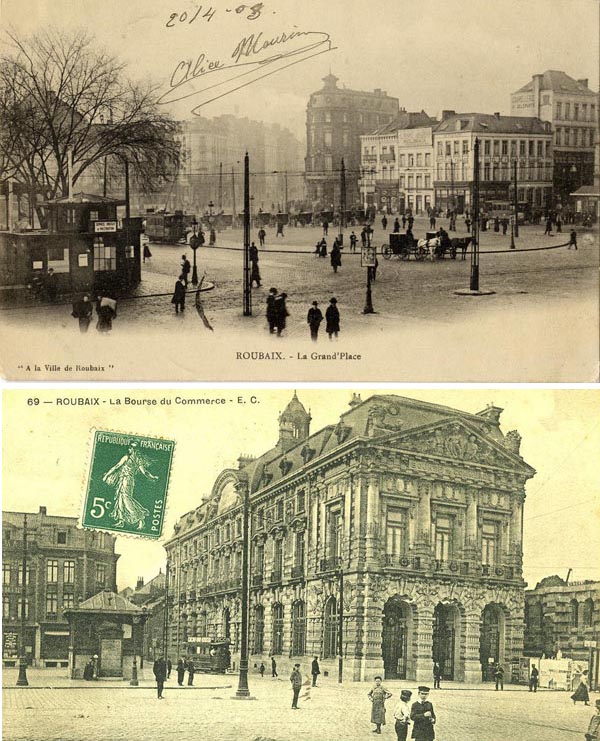

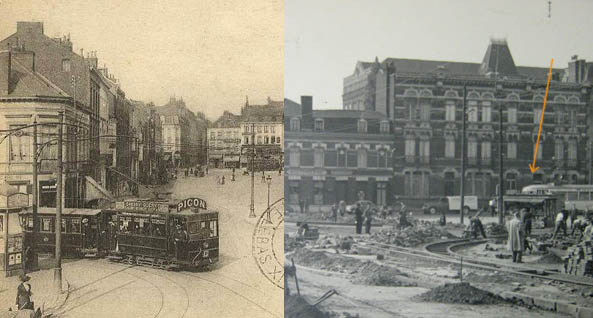

La photo suivante nous présente trois estaminets voisins avant la première guerre : ce sont ceux de Laurent-Barenne avec le demi-tonneau au 371, de M. Vanderplanken au 373-375 et de D. Carlier au 377.

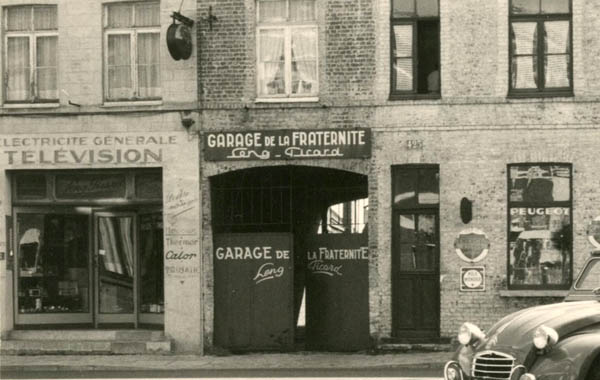

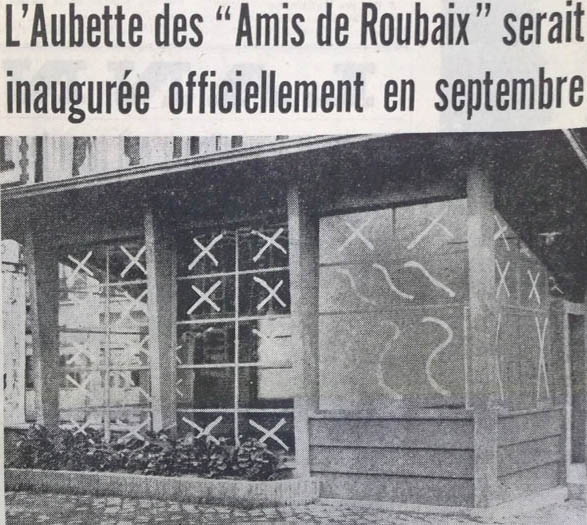

Après la guerre, le commerce change de destination : F. Vanderdonckt y vend des cycles en 1953 et 1955, puis on y trouve un lavoir, dont la première vivandière est en 1958 Mme Orzechowski dont l’activité se poursuivra après 1973. En 1984 l’immeuble abrite finalement le Crédit Mutuel qu’on retrouve encore aujourd’hui. La forme des fenêtres a changé et le tonneau a disparu.

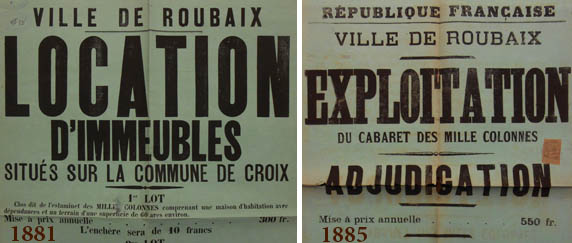

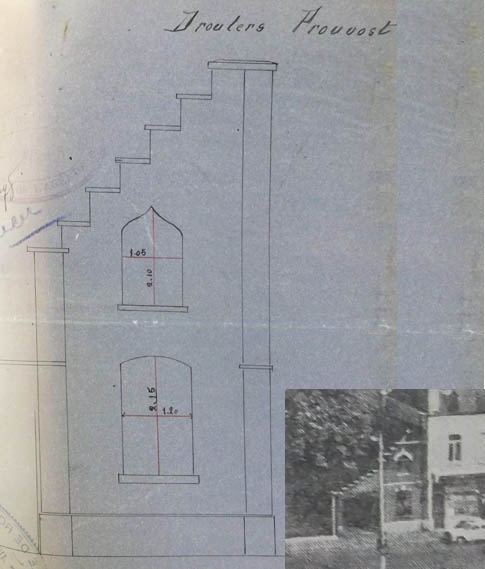

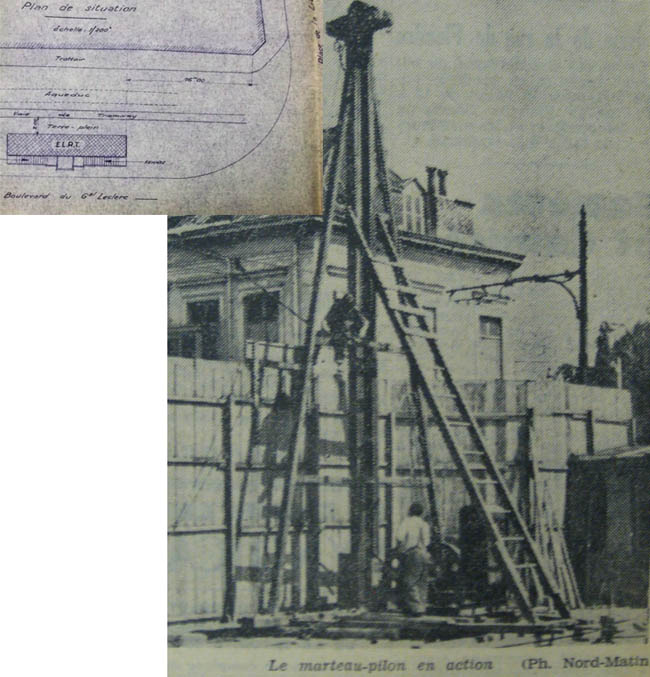

Désiré Carlier tient son commerce au 458, au coin même de la rue Cordonnier. L’immeuble a déjà plus de vingt ans car on y trouve en 1886 L. Desmettre, un maréchal ferrant. Ça devient un estaminet à partir de 1891, sans que nom de l’exploitant figure au Ravet-Anceau, alors que L.Desmettre, le maréchal, est allé s’installer un peu plus loin, au 506. Le débit de boissons est repris en 1897 par R. Vanhaezebrouck, puis, en 1899 par la veuve Fourcy. Vient ensuite en 1903 V. Desmettre, puis en 1908 Désiré Carlier, qui va s’installer ensuite au 377. Le commerce devient une épicerie peut-être également un débit de boissons) avec, en 1913, J. Herreng, un autre des signataires, précédemment situé à côté, au 460.

Après la première guerre, c’est une habitation. Elle le restera jusqu’à la fin des années 50. En 1963 vient s’installer dans le quartier la caisse d’épargne. Celle-ci fait démolir la maison pour y construire ses nouveaux locaux.

La photo suivante montre que la façade a été modifiée ultérieurement : le nombre de fenêtres est différent et le revêtement a été refait avec des briques de parement. Ces modifications datent sans doute du moment des travaux d’extension qui signent la fin du 460. Cette nouvelle façade est celle qu’on peut encore voir aujourd’hui.

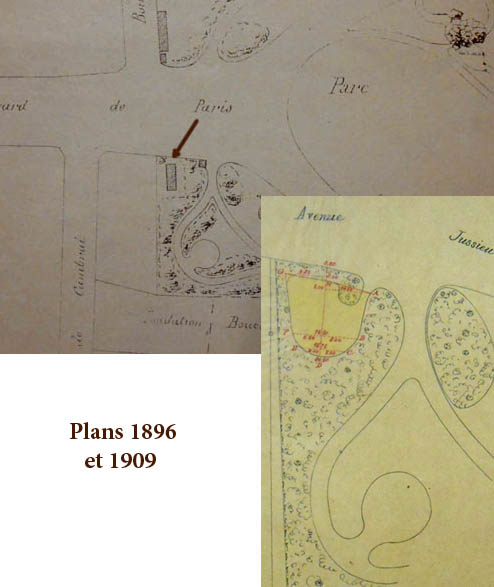

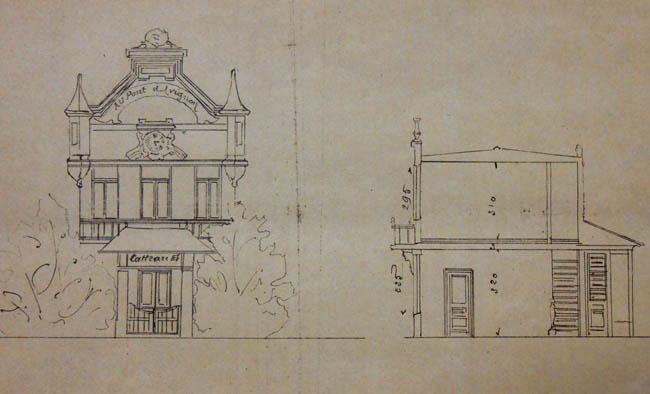

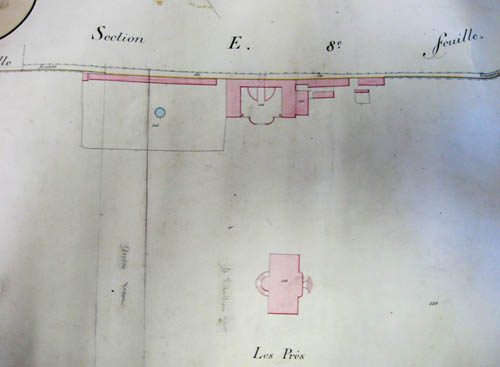

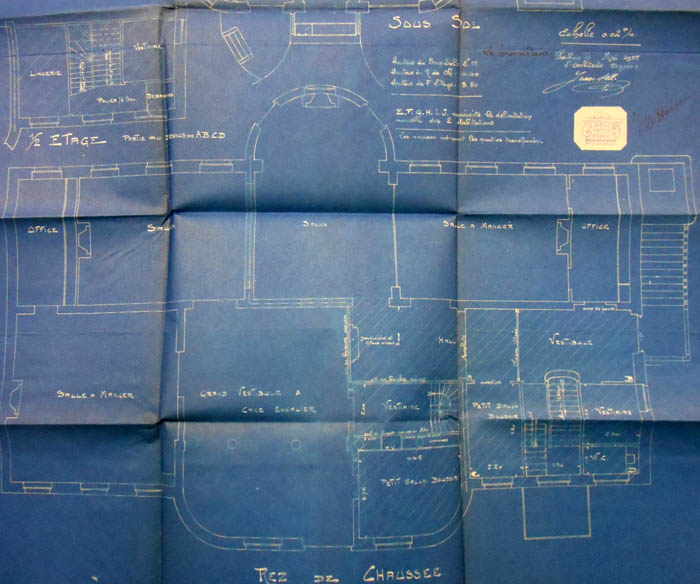

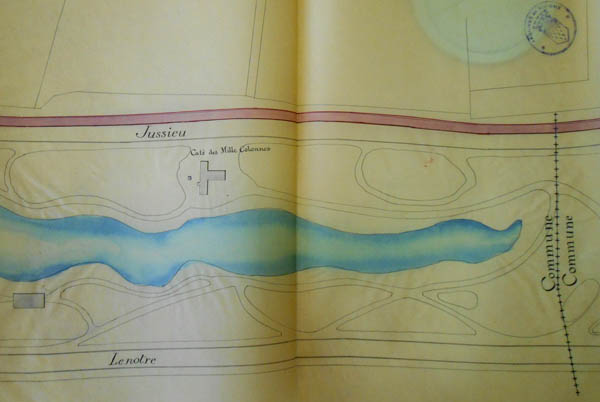

En 1913, Désiré Carlier, venant comme nous l’avons vu du numéro 458, vient s’installer au 377 pour y reprendre l’estaminet tenu alors par F. Delfosse. L’emplacement est bien situé au coin de la place et de l’avenue Julien Lagache, en plein sur le trajet de ceux qui, descendant du tramway, se rendent à l’hôpital. Ce monsieur Delfosse était déjà cabaretier en 1908, mais ne figure pas dans la liste des signataires de la pétition. Le bâtiment date du début des années 1900 ; il a été construit sur un terrain qui appartenait en 1897 à Alphonse Dubar.

En 1914 l’établissement devient débit de tabacs. Monsieur Carlier décède et on retrouve sa veuve à la tête du café en 1924. Elle l’exploite jusque dans la première moitié des années 30. En 1935, et jusqu’en 1939 le tabac est au nom de G. Buyssens. Puis, après la guerre , c’est sa veuve qui en prend la direction.

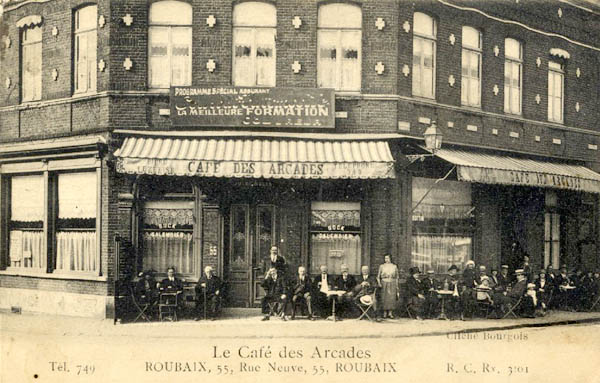

Elle cède le commerce en 1962 à H. Vankeunebroucke. Les propriétaires se succèdent : ce dernier est remplacé en 1968 par P. Bonvin et, en 1973, par Mme Billon-Brutin. Aujourd’hui, le café-tabacs arbore désormais l’enseigne du Renouveau, est sous la férule de Bhiri Adel.

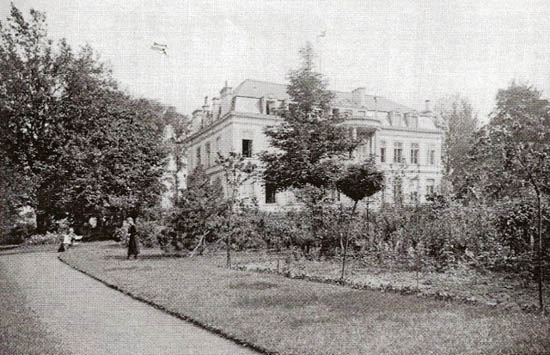

Le dernier des signataires, Demoucron habite déjà au numéro 397 en 1907. Le Ravet-Anceau de 1908 indique Demoucron-Baudart, estaminet. Les bizarreries de la numérotation font que, au fil des années, on retrouvera ce commerce sous les numéros 373, puis 373-375 après la première guerre, puis de nouveau 373, alors que le 375 a disparu dans la rue, puisque que le numéro suivant est le 377, placé au coin. L’établissement présente une façade relativement large avec trois fenêtres, dont une aveugle, au premier étage. Les photos d’époque nous montrent que les vitrines indiquent « Epicerie-Buvette » aux chalands.

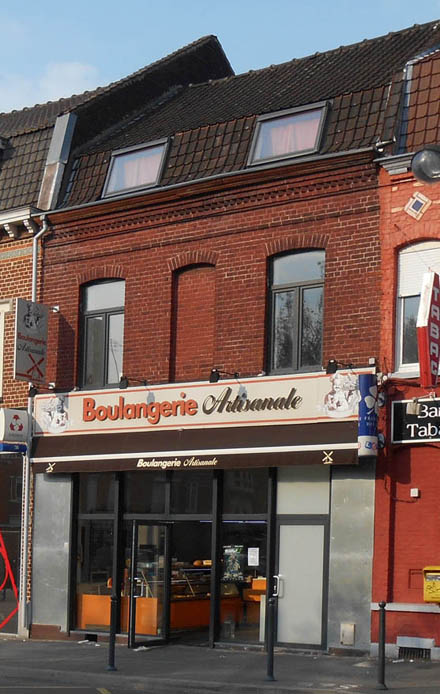

En 1913 donc, c’est un estaminet. M.Vanderplanken son débitant, devient boucher en 1922 et le reste jusqu’au début des années 30. En 1935 le commerce redevient un café, tenu par Ernest Chuin jusqu’à la guerre. Ensuite, le café ferme remplacé en 1953 par la pâtisserie Gérard, gérée par G. Boussemart, puis M. Halland en 1955, qui la rebaptise Pâtisserie de la Fraternité en 1968. Il poursuivra son commerce jusqu’en 1988. C’est, aujourd’hui encore, une boulangerie.

On peut remarquer que, à l’instar des mousquetaires, les six estaminets deviennent en fait sept, à la suite des déplacements de certains de nos signataires et que seuls les deux du coin de l’avenue Lagache sont restés des cafés jusqu’à nos jours. On remarque également que les carrières de cafetier autour de la place sont brèves : aucun des pétitionnaires ne poursuivra sa carrière au delà de la guerre. Ont-ils eu le temps de faire fructifier leurs affaires grâce aux lâchers de ballon qui ont ensuite pris place sur la place de la Fraternité ?

Les documents proviennent de la médiathèque de Roubaix et des archives municipales.