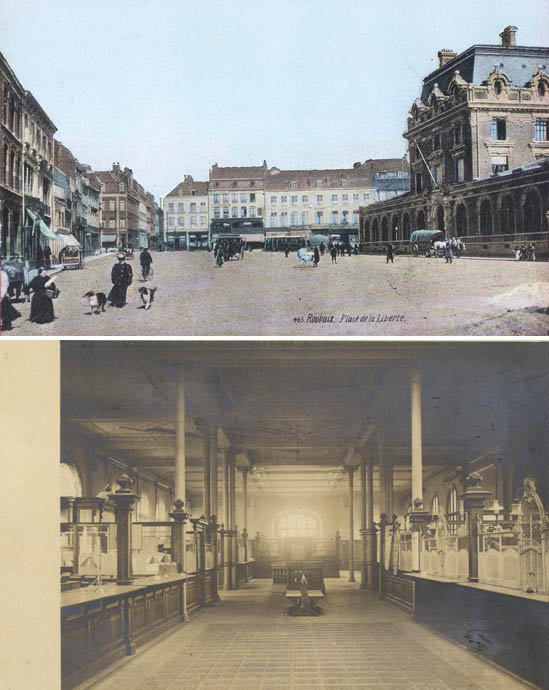

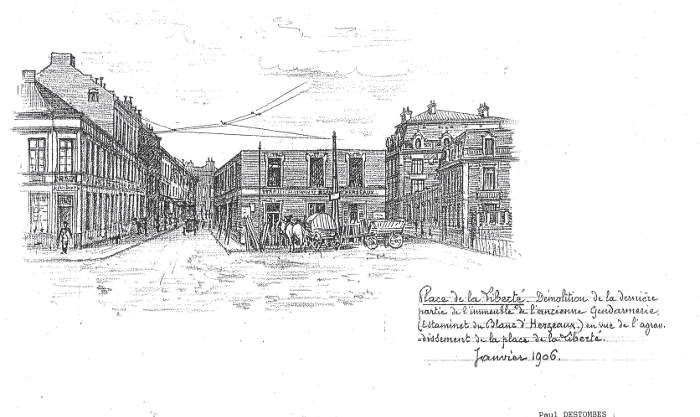

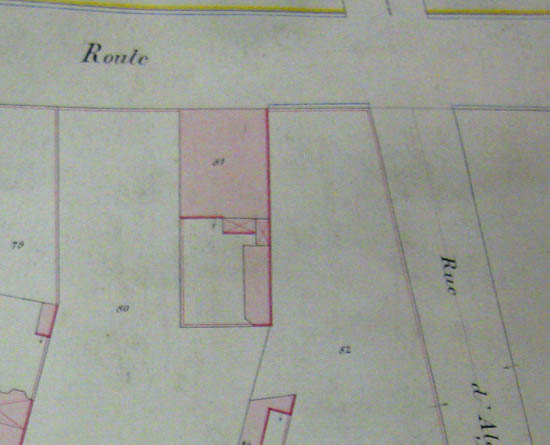

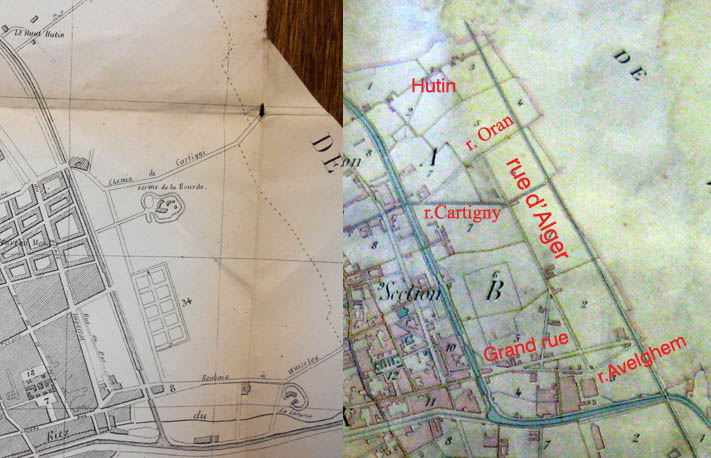

Un plan de 1867 ne montre au Nord-Est de Roubaix que des terres à labour dépendant des fermes de Garcigny, dans la quartier de Beaurepaire, de la Bourde à l’emplacement du Cimetière et de la Vigne, sur le chemin de Cartigny, le tout situé entre le canal projeté et la limite de Wattrelos. C’est pourtant l’époque où la place se fait rare pour implanter les usines nouvelles et, dans la première moitié des années 1870, les pouvoirs publics tracent sur ces terres des voies pour structurer un nouveau quartier. C’est ainsi que naît la rue d’Alger, longue voie tracée au cordeau pour former l’épine dorsale de la zone placée à l’extérieur du canal, entre la rue d’Avelghem et du Hutin à l’autre extrémité. Le rue est viabilisée à la fin des années 1880.

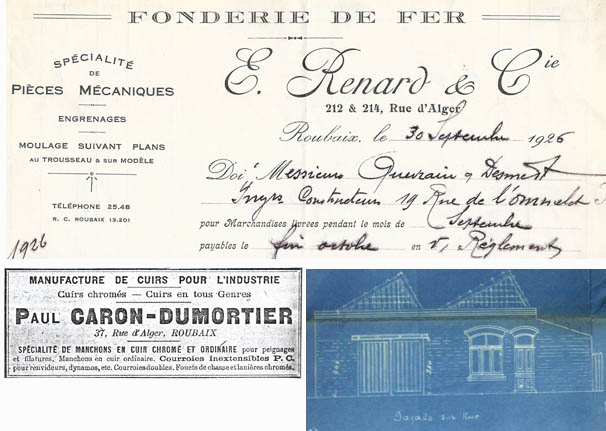

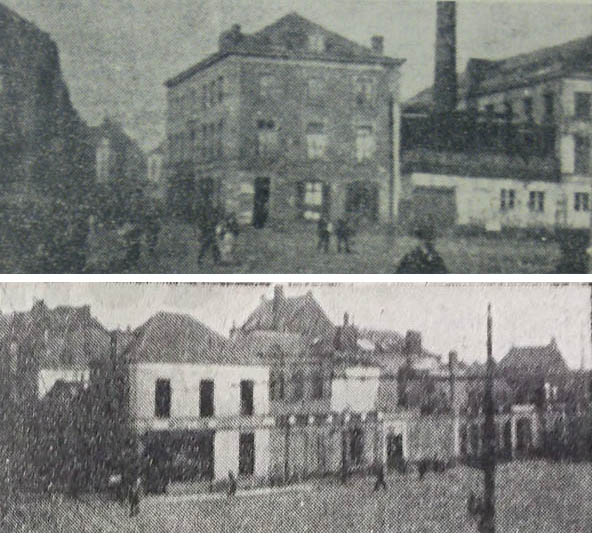

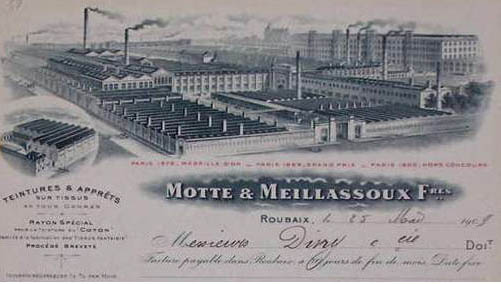

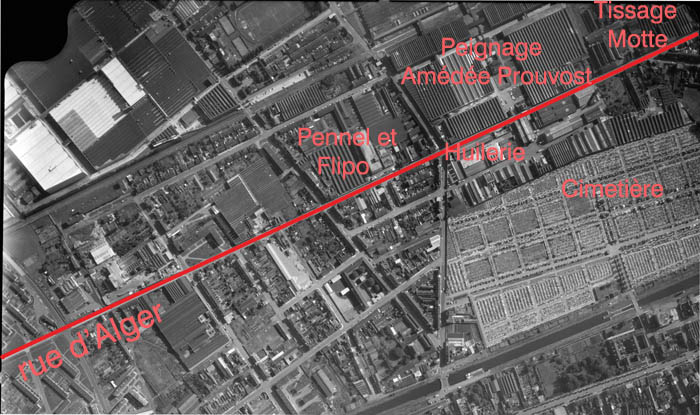

Elle est ouverte en plusieurs tronçons successifs et les terrains qui la bordent ne tardent pas être vendus, notamment à des industriels, avant que les constructions s’y élèvent. La rue prend alors un caractère ouvrier et industriel, typique de l’époque du développement de Roubaix au 19e siècle. On y remarque avant la première guerre au 30 la filature de coton Etienne Motte, le Peignage Amédée Prouvost au 178, le tissage Bonnel frères au 230, le tissage Dubar-Delespaul au 292, plus tard Pennel et Flipo, et, côté impair, au 101 la société anonyme de peignage, et au 121 la société des huileries de Roubaix.

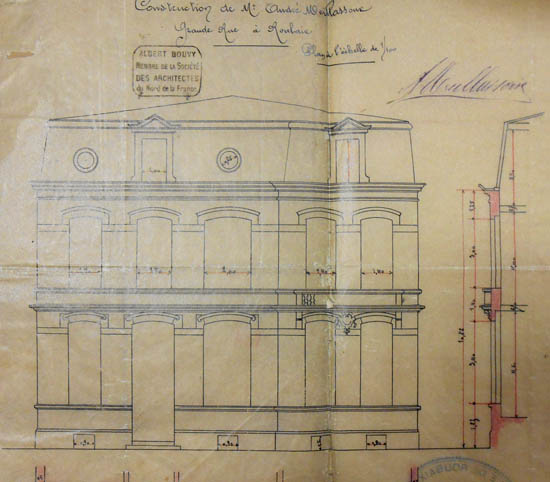

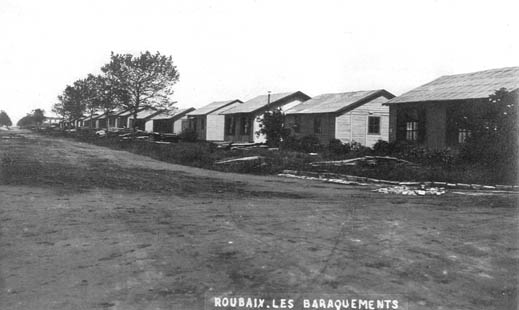

Entre ces usines, l’espace est tenu par des habitations ouvrières, alignées en front à rue ou disposées en courées, auxquelles on accède, venant de la rue, en traversant un passage couvert. Ces habitations sont souvent construites par séries appartenant à un même propriétaire, qui peut être un des industriels qui s’implantent dans la rue. C’est ainsi qu’à l’origine, toutes les maisons entre la Grand Rue et la rue d’Avelghem appartiennent à André Meillassoux.

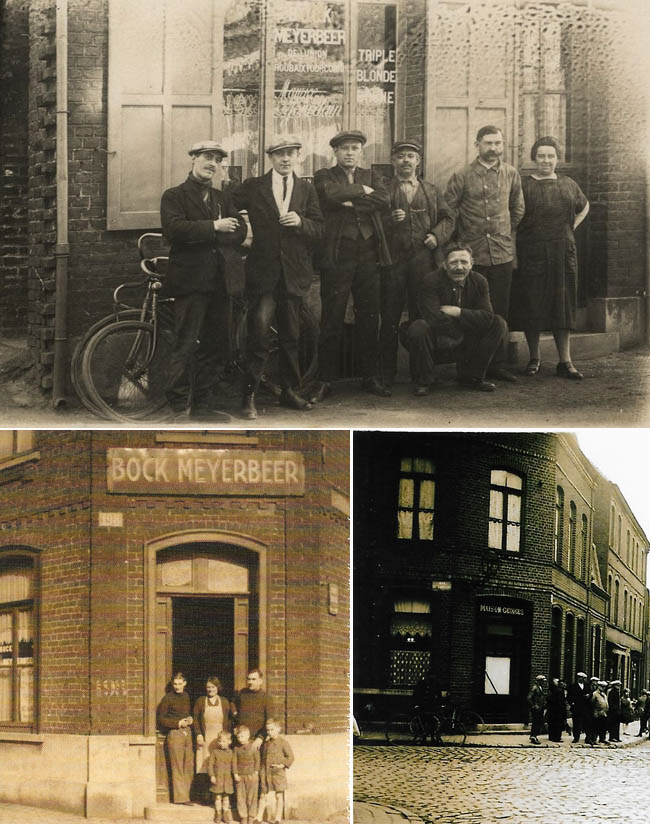

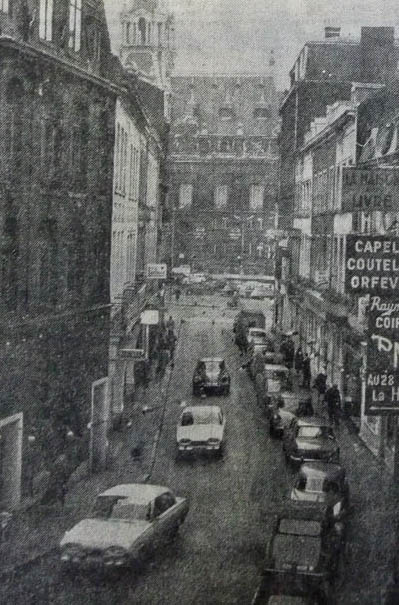

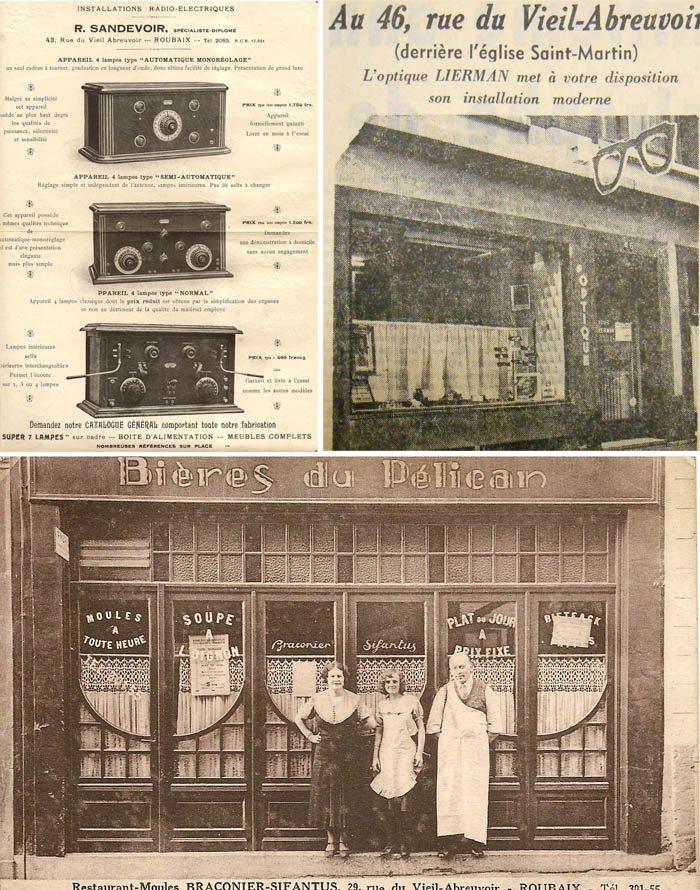

On trouve peu de commerces dans la rue, exceptés les inévitables estaminets, indissociables des zones industrielles. Ils sont souvent implantés au coin des rues. En 1913, on compte six estaminets sur les sept maisons situées entre les numéros 31 et 49, autour de la rue du Congo, quatre sur quatre entre les rues d’Oran et de Constantine, pour une trentaine au total dans la rue. Le consommateur avait le choix !

Les maisons individuelles sont présentes par séries en particulier entre les rues d’Avelghem et la grand rue, entre les rues de Cartigny et d’Oran. Plus loin, elles partagent l’espace à parts égales avec des entreprises. Celles-ci sont d’ailleurs plus modestes dans la deuxième partie de la rue, bien qu’on trouve tout au long de la rue des ateliers et des entreprises commerciales de taille moyenne.

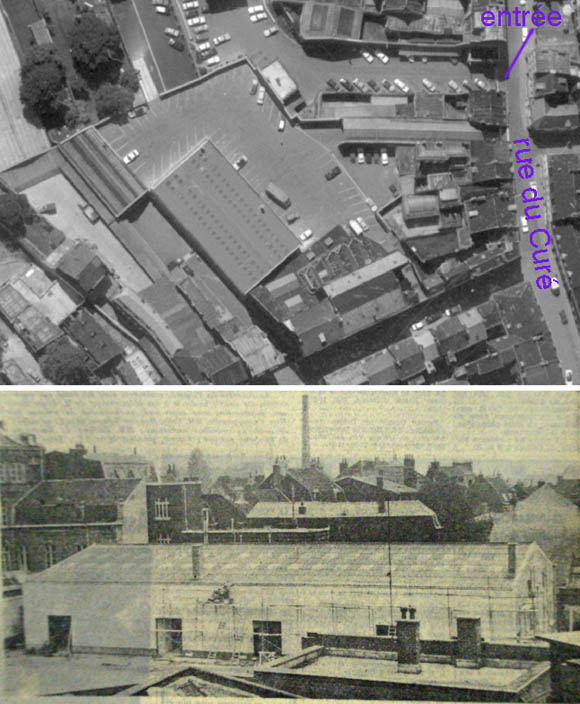

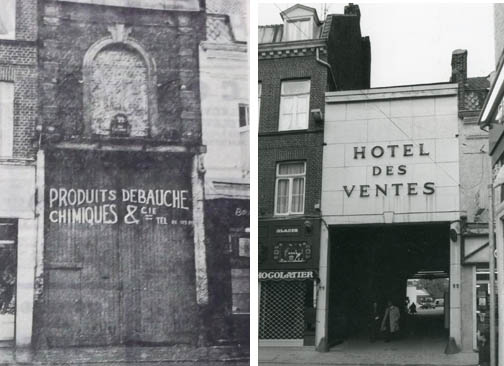

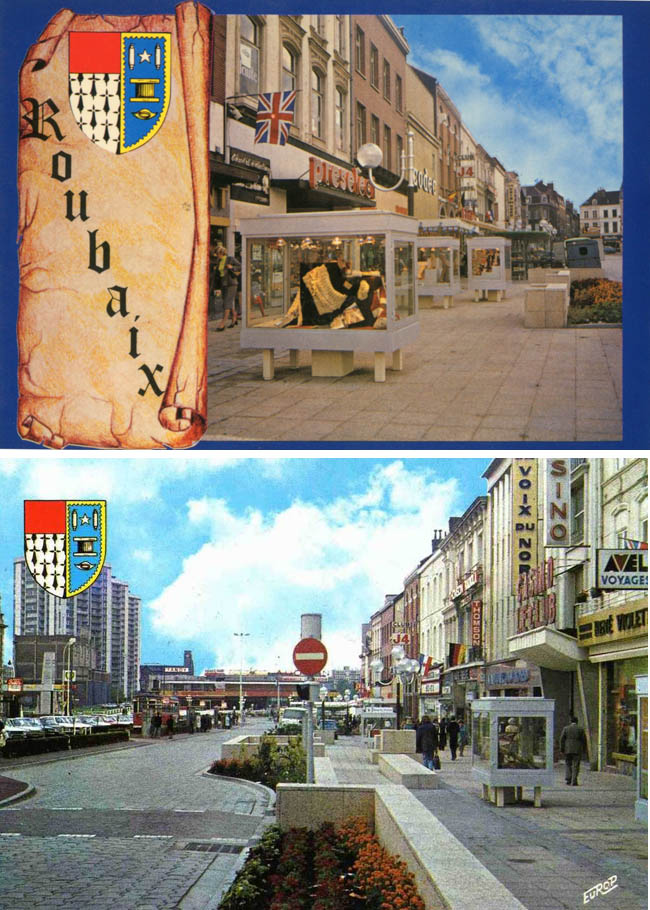

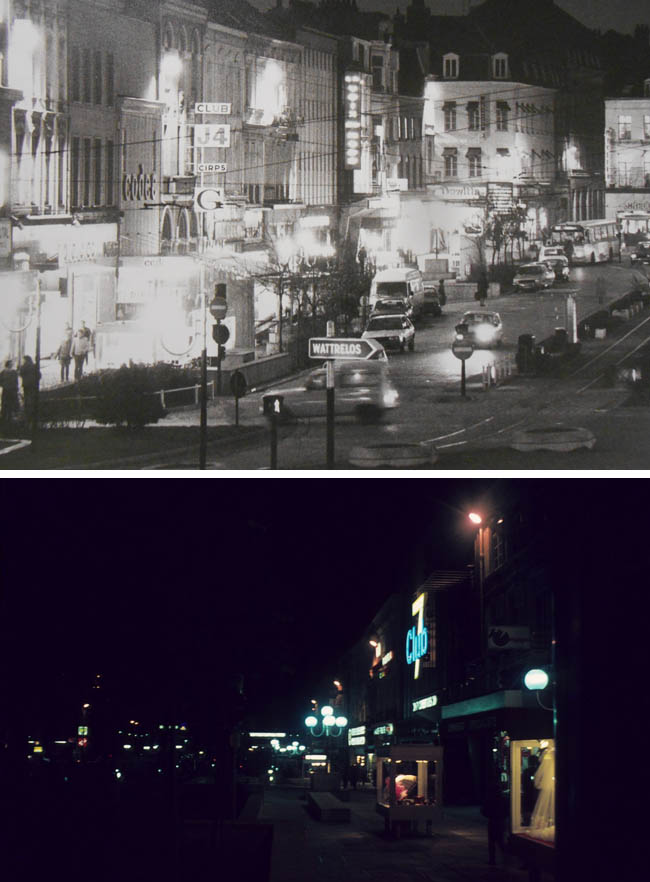

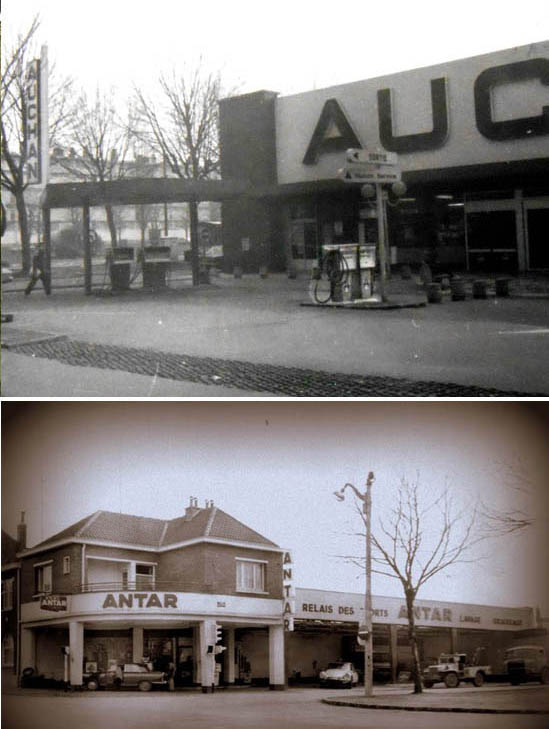

A partir des années 60, l’industrie textile périclite et les usines ferment les unes après les autres. D’autres entreprises les remplacent et le style de la rue évolue petit à petit en perdant son caractère de grosse industrie. Peu à peu en effet, les anciens locaux sont repris pour partie par diverses entreprises du tertiaire, souvent à cause des capacités de stockage qu’elles représentent.

Les collectivités locales rachètent certaines friches : le tissage Motte, au 30 de la rue, est démoli et fait place au Lycée Jean Rostand et au Collège Samain, la propriété Meillassoux au Foyer des jeunes travailleurs.

Au fil du temps, les entreprises et divers organismes se succèdent et voisinent au fur et à mesure sur les espaces qui se libèrent. C’est ainsi que, dans les années 60, après le foyer des jeunes travailleurs on trouve une chapelle et un dispensaire.Au 83 la « division technique du centre administratif et et technique interdépartemental de Lille », au 121 « la Chimie dans l’Agriculture », un fabricant d’engrais qui voisine avec un fabricant de lessives, les établissements Lestarquit. Toujours au 121, France Pigments, un autre fabricant, ainsi que les transports Wenderbecq. Au 331 H. Parent pratique la mécanique générale. Côté pair, au 30 toujours les établissements Motte et Compagnie, entreprise en fin de vie qui partage l’espace avec la manufacture des deux gendarmes, linge de table, la société Anonyme Amitex, bonneterie, et les fils d’Albert et Eugène Motte société anonyme, bonneterie. Au 230 les établissements Galland fabriquent des rubans, et, à la même adresse, les « cours professionnels roubaisiens ». Au 292 on retrouve Pennel et Flipo qui poursuivent encore pour un temps leurs activités.

Au fil du temps, les entreprises et divers organismes se succèdent et voisinent au fur et à mesure sur les espaces qui se libèrent. C’est ainsi que, dans les années 60, après le foyer des jeunes travailleurs on trouve une chapelle et un dispensaire.Au 83 la « division technique du centre administratif et et technique interdépartemental de Lille », au 121 « la Chimie dans l’Agriculture », un fabricant d’engrais qui voisine avec un fabricant de lessives, les établissements Lestarquit. Toujours au 121, France Pigments, un autre fabricant, ainsi que les transports Wenderbecq. Au 331 H. Parent pratique la mécanique générale. Côté pair, au 30 toujours les établissements Motte et Compagnie, entreprise en fin de vie qui partage l’espace avec la manufacture des deux gendarmes, linge de table, la société Anonyme Amitex, bonneterie, et les fils d’Albert et Eugène Motte société anonyme, bonneterie. Au 230 les établissements Galland fabriquent des rubans, et, à la même adresse, les « cours professionnels roubaisiens ». Au 292 on retrouve Pennel et Flipo qui poursuivent encore pour un temps leurs activités.

Année après année, sociétés et commerces plus ou moins prospères continuent de s’installer, puis, souvent, de quitter la rue. Cette évolution a plusieurs fois été commentée lors des ateliers mémoire du quartier Echo. où l’on a évoqué notamment le café-mercerie-épicerie Leclercq, sur le coin de la rue d’Avelghem, le café, connu sous le sobriquet du « roi du Couscous », au coin de la rue du Congo, l’épicerie Chez Marie, au 33, chez qui les gens déposaient leur liste avant le travail à 5h et allaient reprendre leur marchandise à 13H. La même opération se répétait pour l’équipe suivante : C’étaient les « Drives in » avant la lettre. Il y fut question aussi du vendeur de palettes situé au bout de la rue, juste avant la route de la laine, des marchands forains d’articles ménagers du 61, et de beaucoup d’autres….

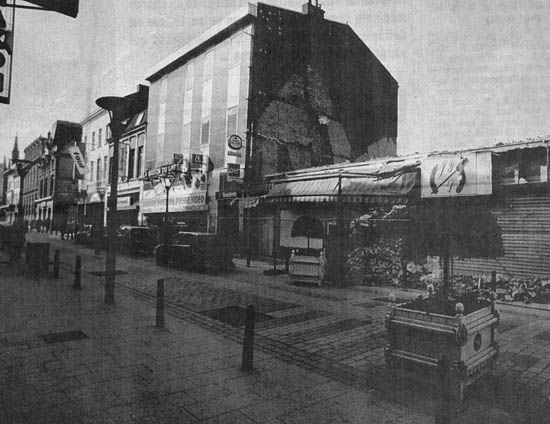

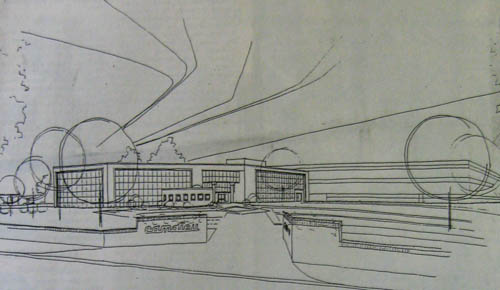

Avec le temps, les repreneurs se font plus rares, les bâtiments industriels sont progressivement abandonnés, et les friches industrielles se multiplient. La rue, qui n’avait connu pour horizon que des murs de briques noircies par les fumées des usines découvre, avec les démolitions qui se répètent, de vastes espaces, en particulier vers le bout de la rue, où s’installe une végétation plus ou moins sauvage.

La rue semble aujourd’hui en attente d’un renouveau après des années d’intense activité, à l’image d’une bonne partie du secteur nord-est de Roubaix.

Les documents proviennent des archives municipales et de la médiathèque de Roubaix.