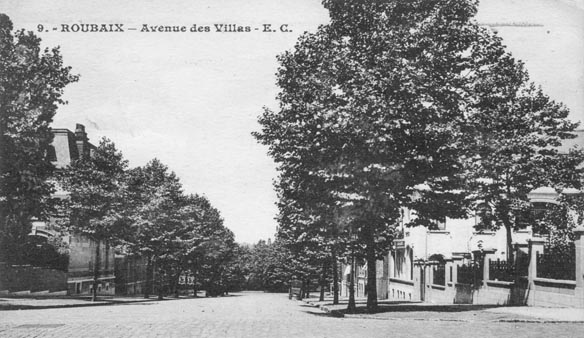

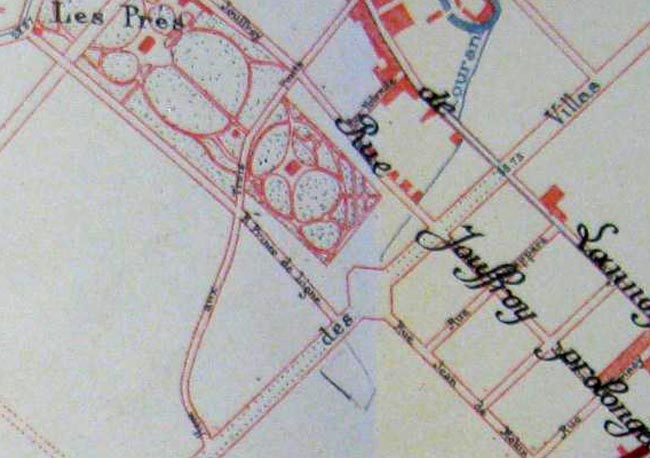

A la fin du 19ème siècle, le secteur du chemin neuf faisait partie du quartier de Maufait : on n’y voit qu’une rue, tracée sur l’ancien chemin numéro 9, qui reliait le hameau des Trois Ponts à Hem. En 1885, les héritiers Leconte-Baillon demandent à la municipalité l’autorisation d’ouvrir plusieurs rues sur leur domaine. Ces voies projetées se trouvent aux emplacements des actuelles rues Leconte-Baillon, Braille (dénommée Prince de Ligne), et Georges Verriest (rue Yolande). Ce projet et celui d’ouverture de la rue Jouffroy donnent l’occasion à la municipalité de relier directement par deux voies parallèles le boulevard de Reims à la limite de Roubaix, par les quartiers de la Justice et des Hauts-Champs. Le 19 mars 1886, le conseil municipal donne un avis favorable à cette demande. Mais le directeur de la voirie municipale donne l’alerte en 1899 : il signale que les héritiers Leconte-Baillon ont pris l’initiative de déplacer de 12 mètres le tracé d’une rue projetée, la rue Prince de ligne, et de commencer les travaux sans en référer à personne. Ceci ruine le projet de constitution d’une communication en droite ligne mis au point par la ville. La municipalité réagit donc, et les travaux de percement de la rue Prince de Ligne s’arrêtent là. Cependant, les cartes de l’époque la reproduisent ainsi qu’une place virtuelle en forme de losange, située sur le tracé de l’avenue des Villas, d’où part une non moins virtuelle rue Jean de Melun, placées toutes deux à l’emplacement où se construira en 1903 l’usine de velours Motte-Bossut.

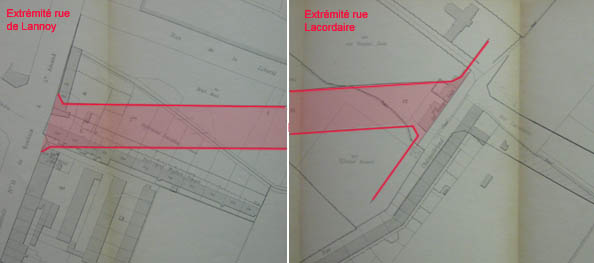

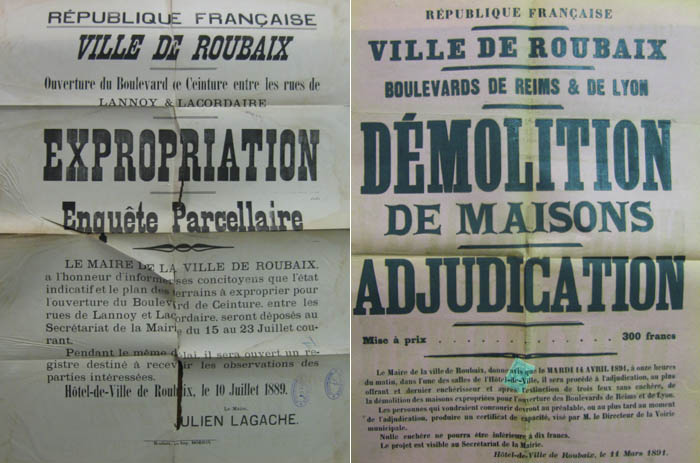

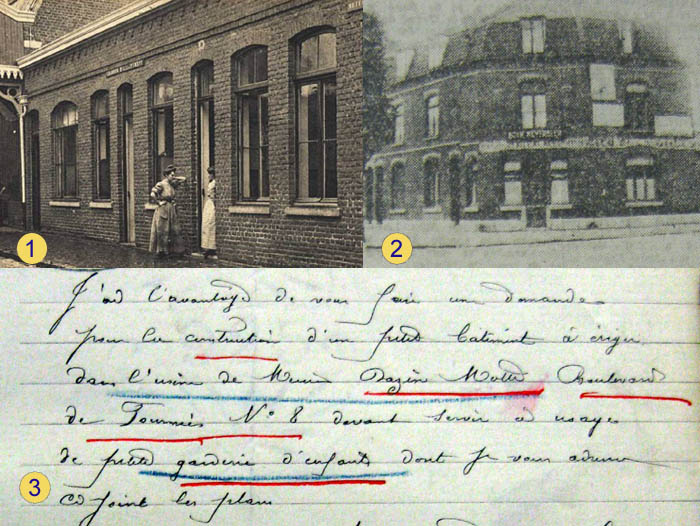

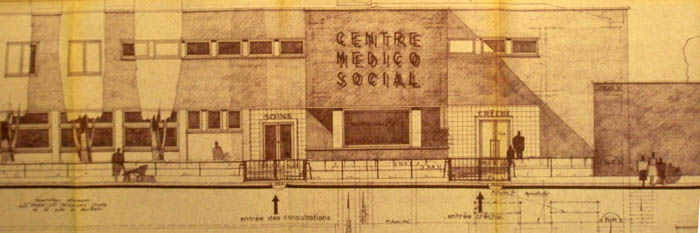

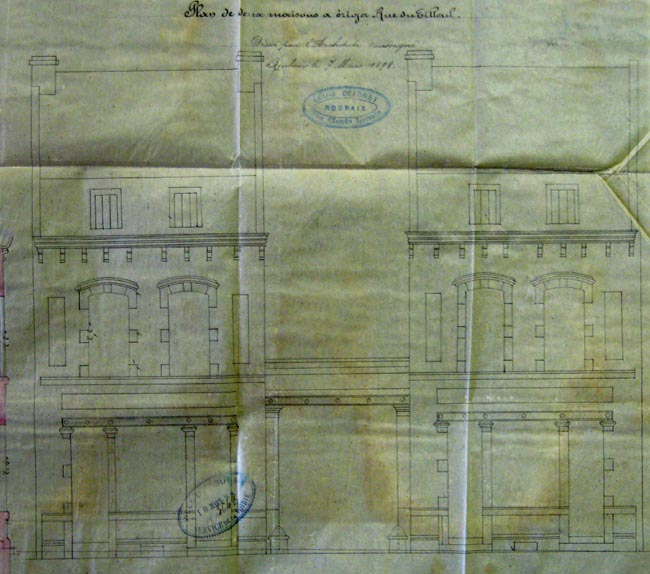

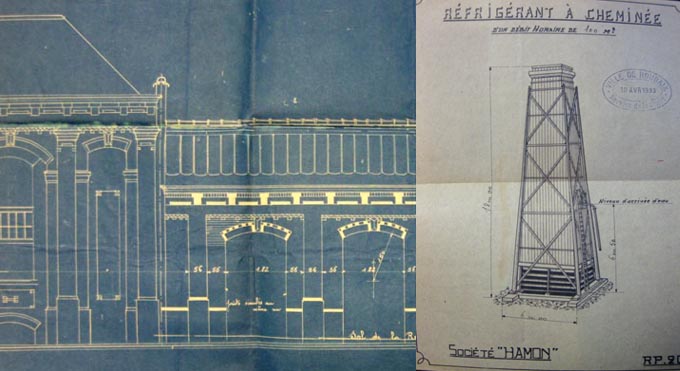

Les voies en projet – document archives municipales

Les voies en projet – document archives municipales

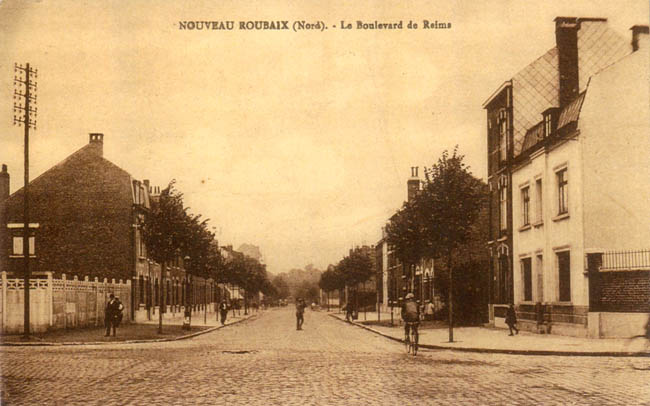

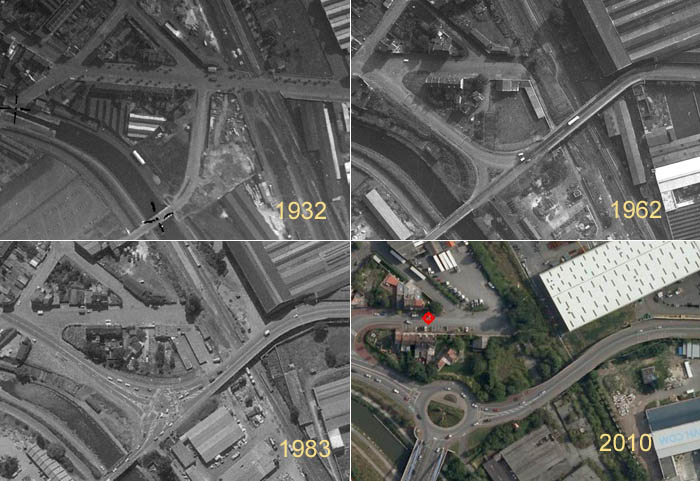

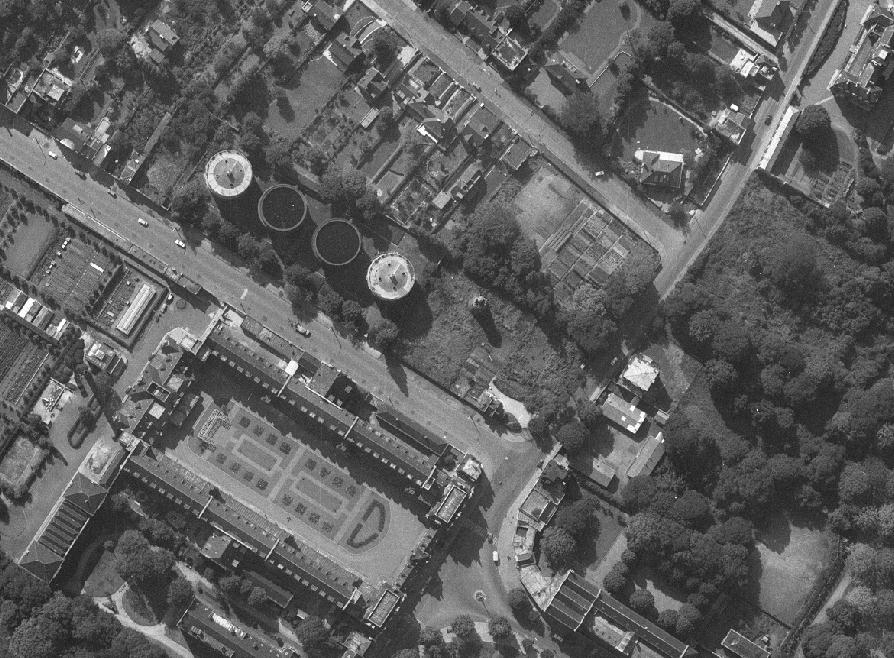

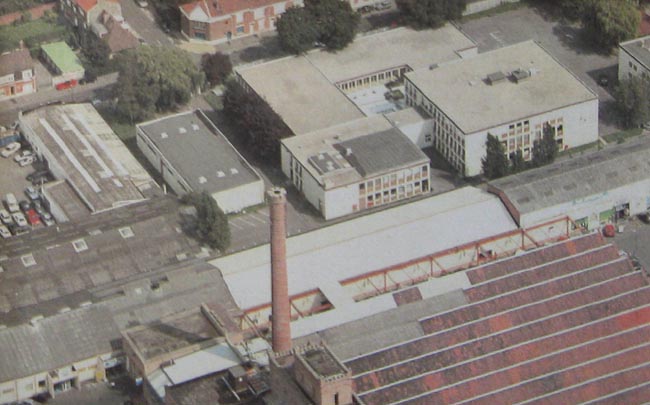

Le projet renaît avec la délibération du Conseil Municipal du 23 novembre 1934, qui prévoit l’ouverture d’une rue Prince de Ligne au delà de l’avenue Motte entre la rue du Chemin vert et la rue Emile Zola, s’arrêtant net, au coin de l’usine Motte-Bossut. Cette rue prend finalement le nom de Jules Michelet. Le projet de percement jusqu’au boulevard de Reims est abandonné, du fait de l’ouverture de l’avenue Linné, et des constructions qui la bordent désormais. Une photo aérienne de 1950 nous montre le quartier du chemin neuf couvert de jardins ouvriers et toujours traversé par la seule rue du chemin neuf, et le domaine des Prés remplacé par les stades Dubrulle et Martens.

Pourtant, en 1952 réapparaît le projet de relier directement et en droite ligne la rue Philippe Auguste au delà du boulevard de Reims à travers l’avenue Linné et l’avenue Motte vers Lys lez Lannoy, et une autre rue prolongeant la rue Horace Vernet au delà de la rue Léon Marlot et venant croiser la première. Enfin, en 1953, dans le cadre de la construction d’immeubles par la Maison Roubaisienne dans le quartier du Chemin neuf, il devient absolument nécessaire de tracer une voie dénommée « Prince de ligne prolongée » et une autre reliant celle-ci à la rue Léon Marlot. Cette première voie n’est prévue qu’entre l’avenue Linné et la rue du Chemin neuf . Le revêtement doit se faire en petits pavés en mosaïque.

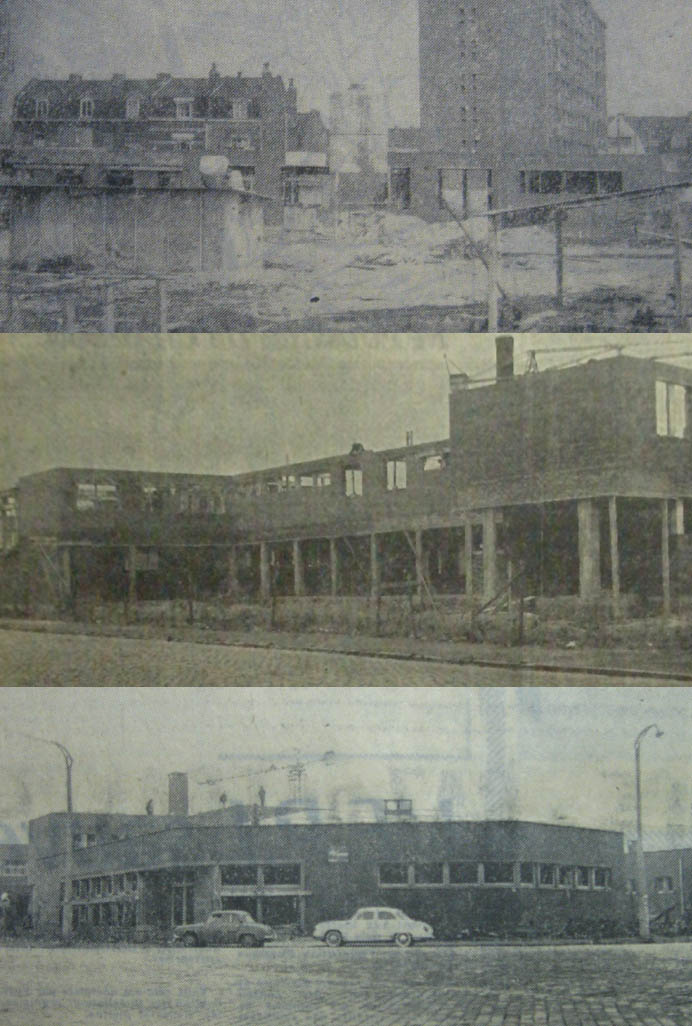

On lance une adjudication publique. Les soumissionnaires sont au nombre de 7, dont les sociétés roubaisiennes Waquier frères, finalement déclarée adjudicataire, Ferret Savinel ainsi que Planquart et fils. Les terrains formant l’ancienne propriété Cordonnier ont été acquis pour la plupart par la société « la maison Roubaisienne », et les travaux peuvent commencer. Ils vont nécessiter la démolition des tribunes du stade Martens, qu’on voit distinctement en blanc sur la photo ci-dessus. Remarquons au passage le matériel utilisé pour les travaux typiques pour l’époque, camion GMC des surplus militaires et pelle mécanique – vraisemblablement à chenilles – actionnée par des câbles. La nouvelle artère sera baptisée rue Louis Braille.

Photos archives municipales. En haut vue vers l’avenue Linné. En bas vers l’avenue Motte.

Photos archives municipales. En haut vue vers l’avenue Linné. En bas vers l’avenue Motte.

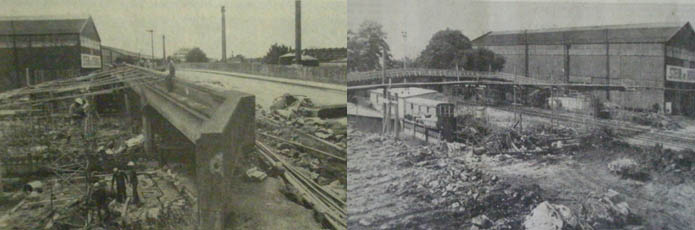

Les travaux de percement. En haut vue vers l’avenue Linne, en bas vers l’avenue Motte.

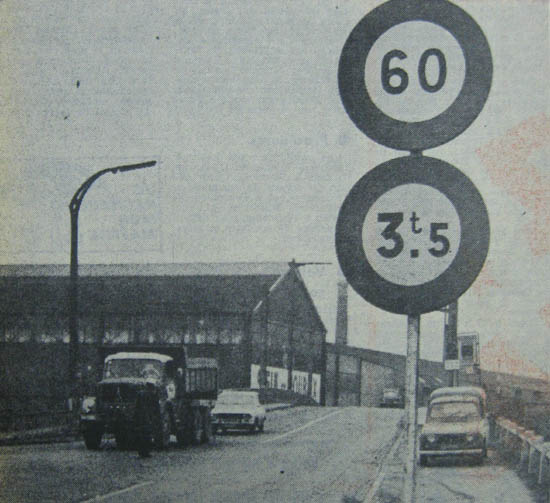

Les immeubles collectifs étant maintenant construits, on décide en 1958 d’ouvrir au bout de la rue Louis Braille une chaussée en tarmacadam (alors que la rue du chemin neuf reste pavée) entre la rue du Chemin neuf et l’avenue Motte, dans l’alignement de l’usine de velours. Cette prolongation permettant compléter la desserte du quartier. C’est une aubaine pour le supermarché qui s’installe presque aussitôt dans l’ancienne usine Frasez, et qui en profitera pour ouvrir son parking le long de la rue nouvellement tracée.

Les travaux de prolongation photos Archives municipales, IGN et La Voix du Nord

Les travaux de prolongation photos Archives municipales, IGN et La Voix du Nord

Ce n’est finalement qu’en 1963 qu’a lieu la prolongation de la rue Michelet jusqu’à l’avenue Alfred Motte, en longeant l’usine de velours. L’ensemble forme enfin avec la rue Braille un ensemble cohérent, tel qu’il avait été prévu pour la première fois près de 80 ans plus tôt.