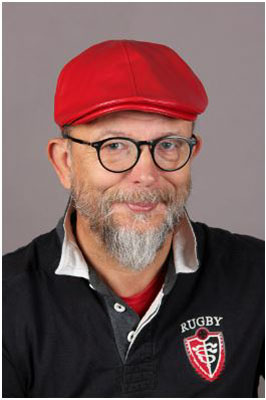

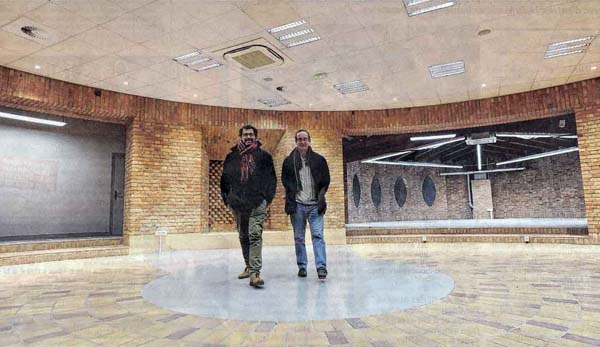

Le 1er à s’installer dans les lieux en septembre est le brasseur : les Tours du Malt, entreprise cogérée par Clément et Hervé Blondin.

Instantané de mémoire : « Les Tours du Malt est une histoire de famille, entre un père et un fils. L’un en reconversion, l’autre en fin de cycle d’ingénieur. Nous sommes tous deux amateurs de bières et fervents défenseurs de l’art de faire. Nous proposons une large gamme de bières plaisir, pas trop chargées en alcool et bio.

Notre parcours:

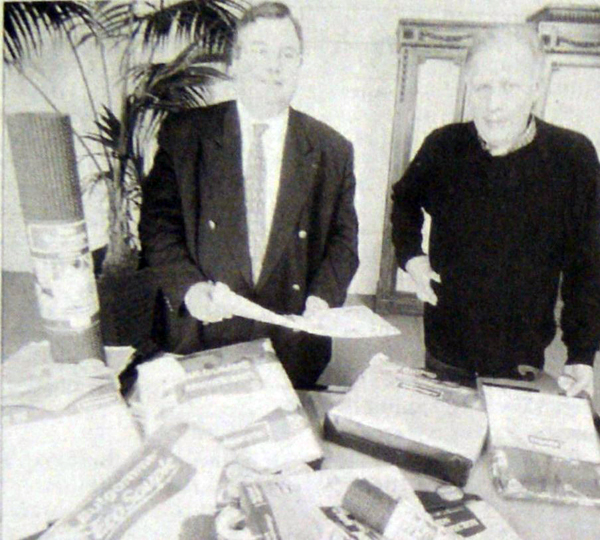

Hervé: ancien cadre commercial de Fujifilm dans la vente de produits de chimie pour les grosses imprimeries. Secteur en déclin depuis les années 2000. Mes parents tenaient un bar. C’est ce passé qui me lie à l’univers de la bière. J’ai toujours voulu créer une société, démarrer une aventure entrepreneuriale.

Clément: Ingénieur ICAM, a travaillé 8 mois en brasserie à la fin de son cursus dans l’optique de créer notre brasserie. Il a imaginé, sélectionné les matériels et réalisé l’installation de l’atelier. Il est également co-fondateur d’une société de réparation/vente de vélo vintage sur Lille. »

Mais l’installation se passe en 2 temps : d’abord l’espace bar/magasin pour proposer certaines bières mais pas forcément celles de la brasserie, puis, vers la mi-octobre, l’espace vente de leur propre production.

Leur brasserie propose une large gamme de bières bio et chez eux, rien ne se perd mais tout se transforme : drêches (résidus de brassage de céréales), bouteilles, sacs de malt accèdent à une seconde vie. Les drêches peuvent ainsi être utilisées pour fabriquer du compost, nourrir les animaux, s’intégrer dans certaines recettes, servir de substrat pour la culture des champignons…

Puis fin septembre c’est Faustine qui ouvre sa boutique : Ma Propre Nature, où elle propose savons et cosmétiques bios. Pourtant dès février elle confie son désenchantement à la Voix du Nord dans la mesure où la boutique ne fonctionne pas comme elle l’espérait. Elle compte toutefois lancer en Mars des ateliers pour apprendre à fabriquer ses produits d’entretien et ses cosmétiques soi-même.

Pendant ce temps, en attendant la fin du chantier, son magasin étant toujours en travaux, Yann Lafolie, le maraîcher commence à vendre ses fruits et légumes 2 fois par semaine à l’entrée du pré au bout de la rue, face à la ferme. 150 variétés de légumes poussent pour cette première saison 2020.

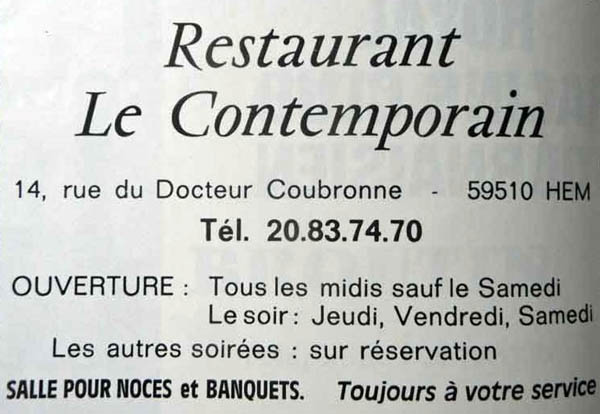

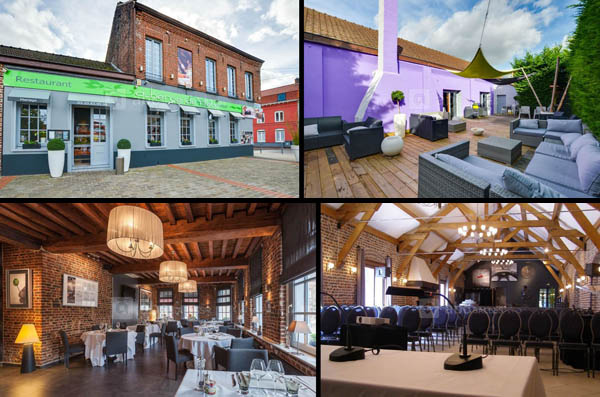

Quant au restaurant l’Etable de Hem, Guillaume Bergem, son futur gérant doit reporter finalement l’ouverture en 2021. Ayant travaillé dans le restaurant de ses parents jusqu’à leur retraite, cuisinier de formation, Guillaume a vu une formidable opportunité dans la restauration de l’étable de la ferme Braquaval. Le restaurant propose un menu local avec le souci du circuit court et du respect des saisons. La bière à la pression provient directement des fûts d’en face (Aux Tours du Malt) et le maraîcher devrait le fournir en pommes de terre et légumes : difficile de faire plus court comme circuit !

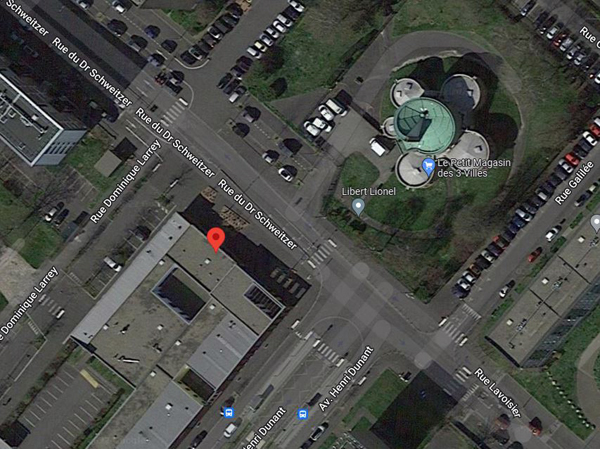

L’association Ordinat’Hem, dont le siège social se situe avenue Laennec et le centre de formation avenue du Docteur Schweitzer, se voit donc comme prévu attribuer le local du 1er étage pour y installer son atelier d’impression 3D. L’association agit dans les secteurs scolaires et associatifs mais a aussi développé son activité de formation en bureautique, internet et multimedia en direction des entreprises.

En 2022, la boutique de Faustine a cédé la place au magasin bio « O sol en être », gérée par Mathilde Migdalski. La décoration a changé mais le

concept d’éco boutique reste le même: un peu de vrac, des produits et accessoires zéro déchet et locaux. On y retrouve de nouveaux produits tels que des thés et infusions naturelles, une gamme complète d’huiles essentielles et végétales ainsi qu’une gamme de produits pour enfants. Mathilde propose également des ateliers bien-être, comme le yoga.

Le premier salon hémois de la bière qui s’est tenu à la ferme lors des journées du patrimoine en septembre 2022 a permis de mettre en valeur les locataires de la ferme et leurs activités. C’était l’occasion pour eux d’atteindre une certaine visibilité quelques temps après leur installation dans ce site chargé d’histoire.

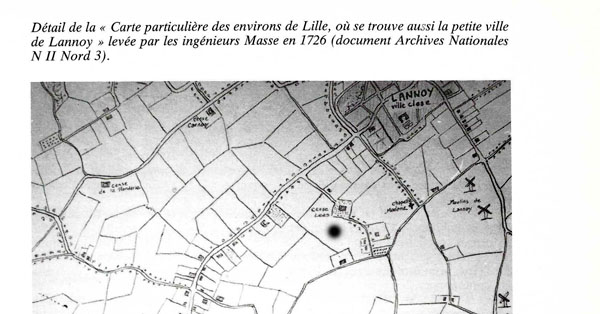

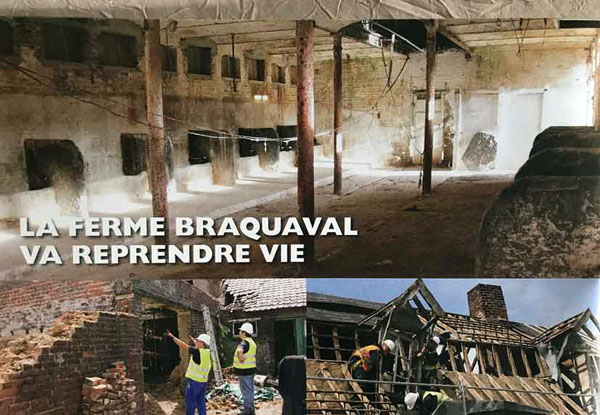

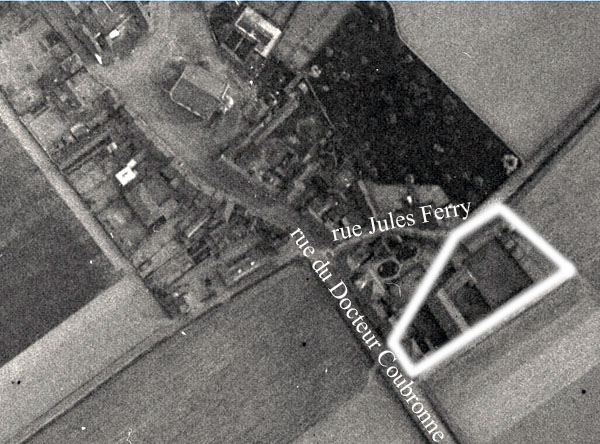

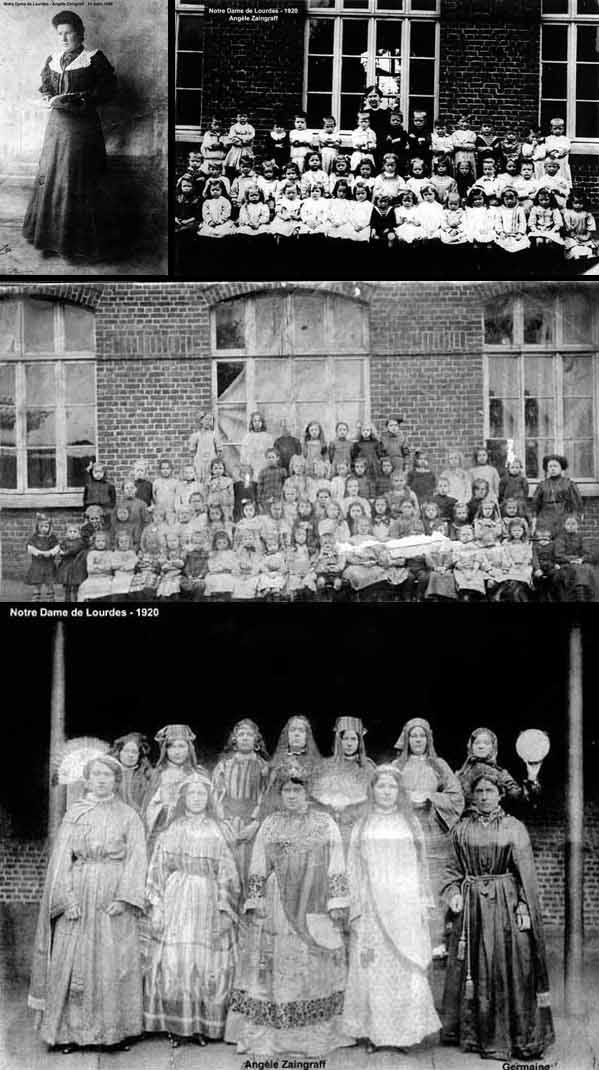

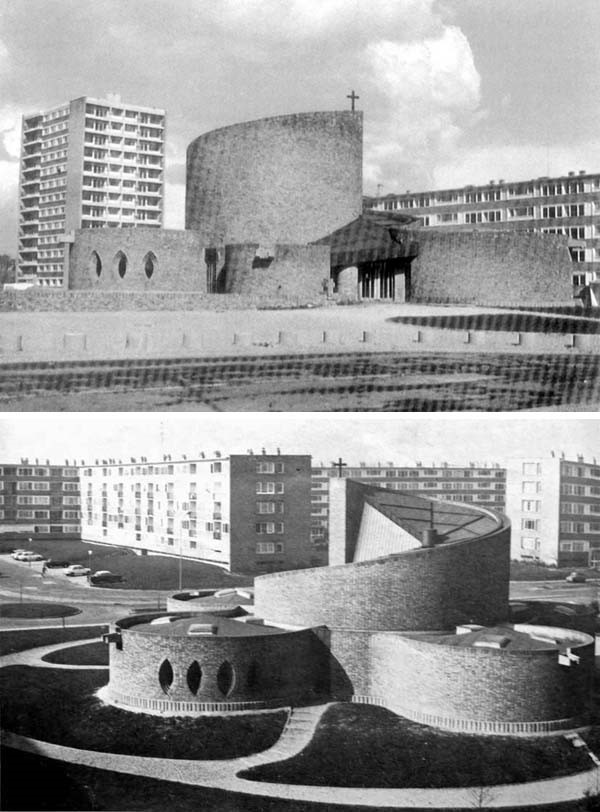

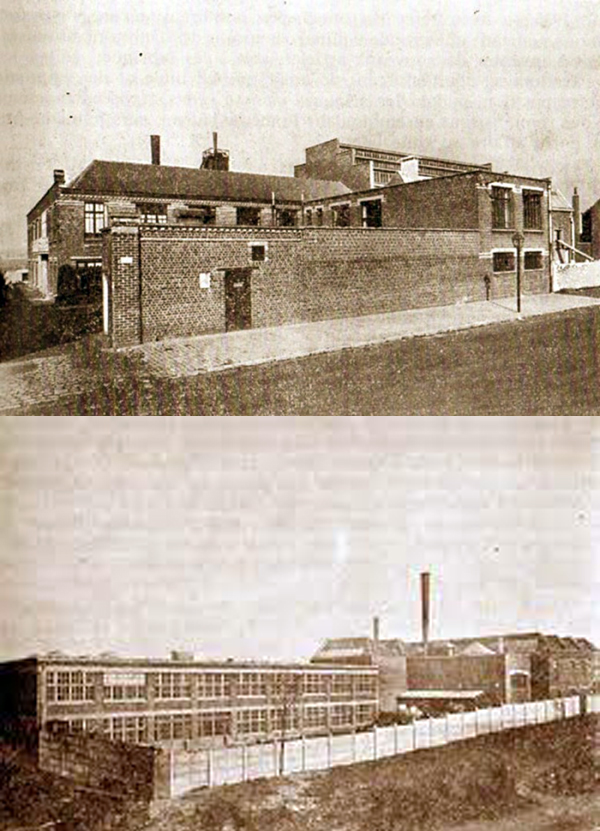

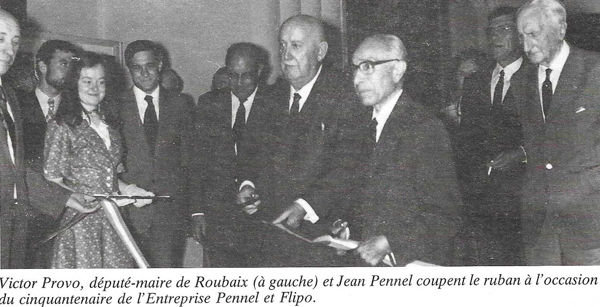

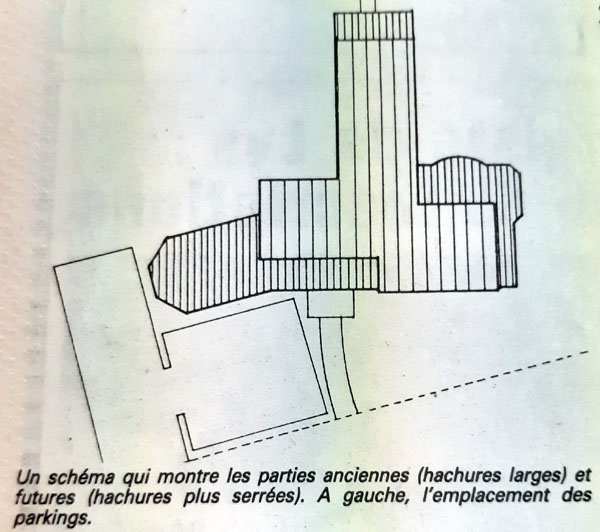

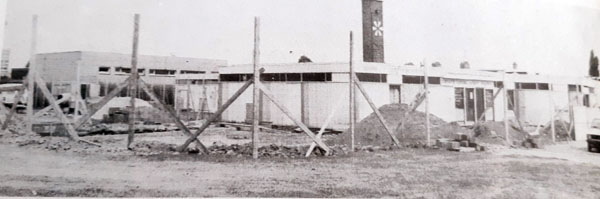

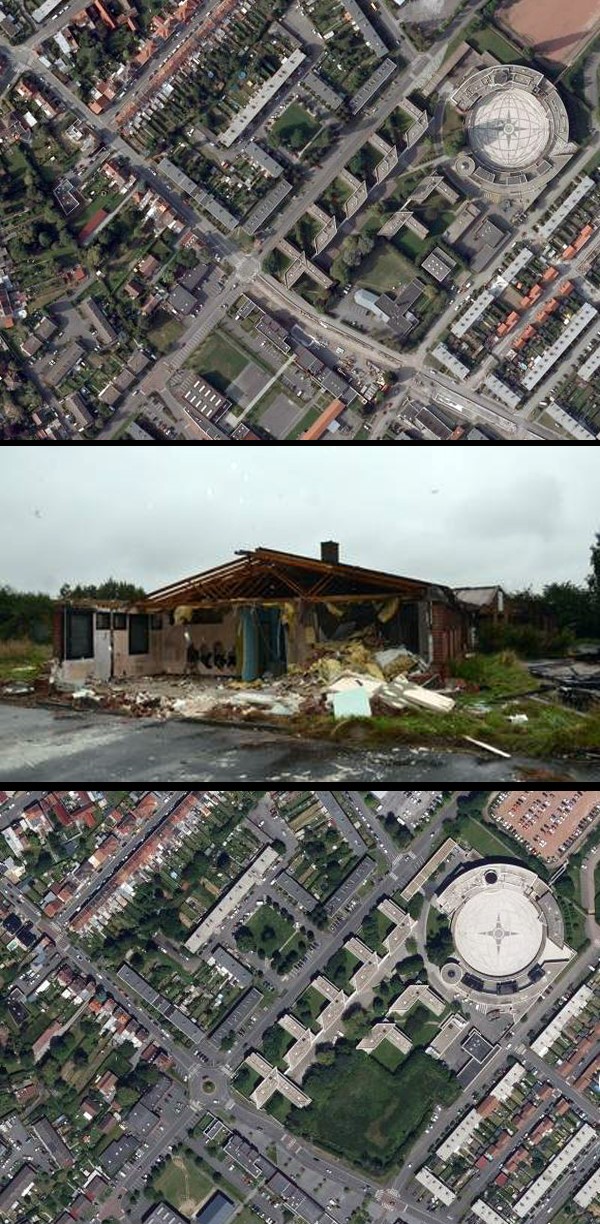

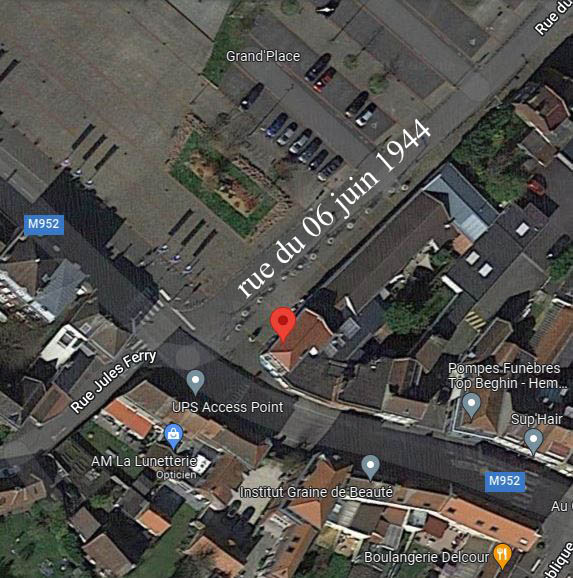

Ainsi l’ancienne Cense de Layens bâtie au 16ème siècle a retrouvé une nouvelle jeunesse au 21ème siècle après avoir pris en passant le nom de l’un de ses anciens exploitants, également maire de la ville de Hem. Le bâtiment a été magnifiquement rénové par la ville, qui en est à présent propriétaire, et l’activité qui s’y déroule est toujours en lien avec l’environnement et l’écologie.

Remerciements à l’Association Historihem et la Ville de Hem, André Camion et Jacquy Delaporte pour leurs ouvrages Hem d’hier et d’aujourd’hui ainsi qu’à Clément et Hervé Blondin.