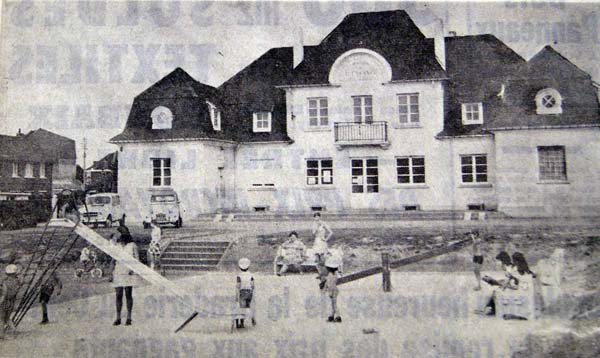

Au début du vingtième siècle, à l’entrée de la rue Jules Guesde, en venant du centre de Hem, côté pair il n’y a que des champs. En témoignent ces deux cartes postales du début du siècle sur lesquelles figure l’ Ecole Pasteur, côté impair.

CPA Ecole Pasteur années 1900 (Documents collection privée)

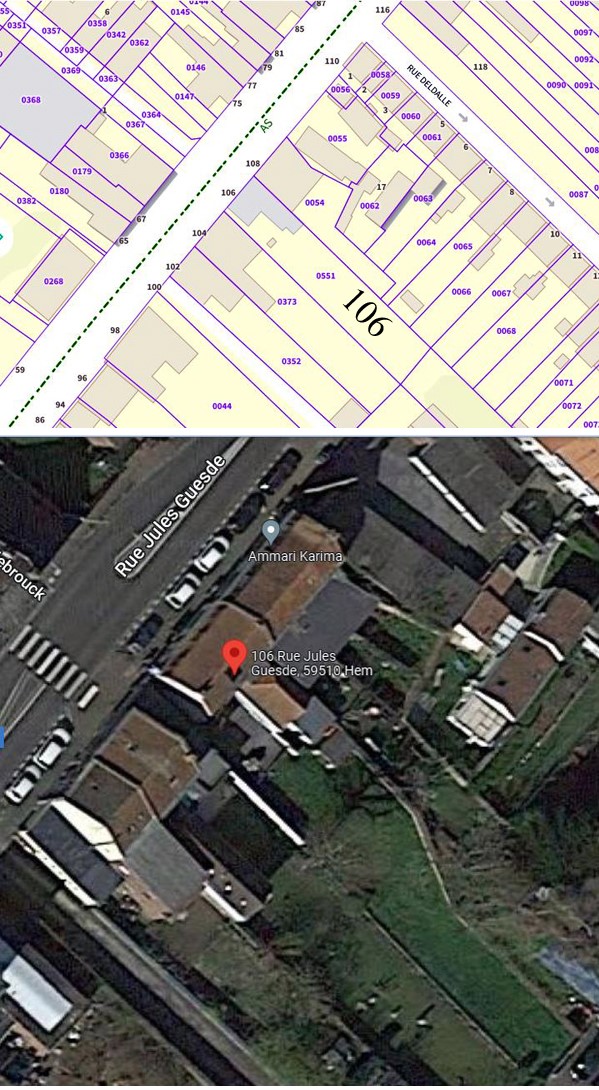

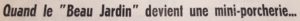

Puis une vue panoramique du carrefour de la rue Jules Guesde et de la rue du Docteur Coubronne, en 1933 ainsi qu’en 1962, montre un petit groupe de bâtiments côté pair, entouré de champs.

A l’issue de la 2ème guerre mondiale, à la libération fin 1944, une photo montre au carrefour un chariot de la Croix-Rouge attendant de connaître son point d’affectation tandis que des secouristes recensent les moyens en chevaux et voitures pour évacuer les sinistrés suite aux explosions des dépôts de munitions sur la propriété de « La Marquise ».

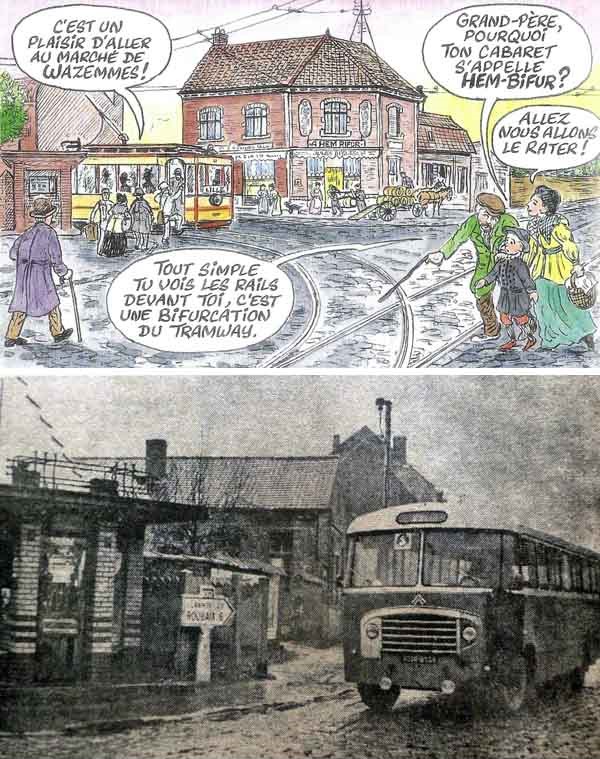

C’est Jules Duquesne qui s’ installe au numéro 2 rue Jules Guesde en tant que tonnelier et tenancier d’un café. Celui-ci a pour enseigne : « A Hem-Bifur » et la tonnellerie s’appelle Tonnellerie de la Bifurcation.

Le nom ne doit rien au hasard ; il est également celui de la station située face au café et matérialisée par un abri, appellation due à la bifurcation entre les lignes de tramway de Lille à Leers et de Roubaix à Hem. Le virage effectué par le tramway à cet endroit correspond à la fin de la rue de Lille (aujourd’hui rue du Général Leclerc) et au début de la rue de la rue de Lannoy (aujourd’hui rue Jules Guesde).

Au café Hem-Bifur, le samedi soir chacun y va de sa chansonnette. Le coulonneux chante « ses écaillis » et le coqueleux « les coqs » et une chanson sur les quartiers de Hem est reprise en choeur sur l’air de la Cantinière.

La famille Duquesne, Jules d’abord puis Mme Duquesne puis enfin Maurice, exploite le café jusqu’au début des années 1970, tandis que la tonnellerie s’arrête avec Jules. L’activité presse s’ajoute à celle du café par la suite. Les champs à cette époque entourent toujours le petit groupe de bâtiments.

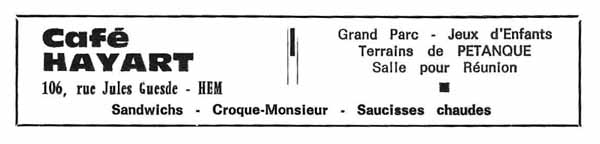

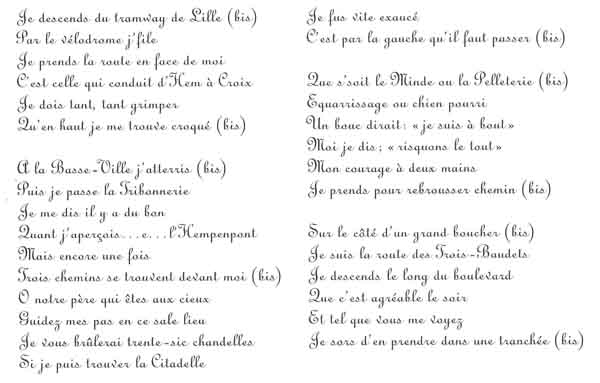

C’est la famille Mylle qui rachète alors les murs et reprend le commerce, où est proposée de la petite restauration et qui devient le siège des supporters de l’USH, l‘Union Sportive Hémoise, née en 1964 de la fusion du Club de Football du foyer Saint Corneille et du Football-Club de Hem. Elle le développe également en ajoutant dans un bâtiment annexe jouxtant le café, au n° 2 bis, une boucherie chevaline, laquelle se situait auparavant au 240 rue Jules Guesde.

Jean-Marc et Didier Mylle, 2 jeunes bouchers pensent en effet qu’il manque une boucherie à Hem Bifur. L’inauguration de la boucherie chevaline a lieu en 1977. Le magasin est traité à la manière rustique et campagnarde mais bénéficie en revanche du matériel de présentation et de conservation le plus élaboré.

L’atelier de préparation et la chambre froide sont agencés avec le souci permanent de préserver une viande de haute qualité dans les meilleures conditions d’hygiène et de fraîcheur. A l’occasion de l’ouverture un cadeau est prévu pour chaque acheteur et le journal Nord-Eclair met en lumière le nouveau commerce hémois.

Publicité boucherie années 1979 et 1983 (Documents Nord-Eclair)

Publicité boucherie années 1979 et 1983 (Documents Nord-Eclair)

Dans les années 1980, une crémerie volaillerie s’installe, en la personne de Mme Mylle-Duquesne, au 68 rue du Docteur Coubronne, dans le bâtiment voisin de l’autre côté du café d’Hem Bifur, tandis que la boucherie Didier Mylle demeure au 2 bis rue Jules Guesde. Le café quant à lui est alors exploité par Roger Baert Piriou pendant quelques années.

Enfin le café est repris par le couple Depaemelaere au milieu des années 80, et devient alors également le siège hémois des supporters du Vélo-Club de Roubaix, lequel possède également un club à Roubaix au café Delchambre, rue de l’Hommelet, et un club à Leers, au café de l’Entente .

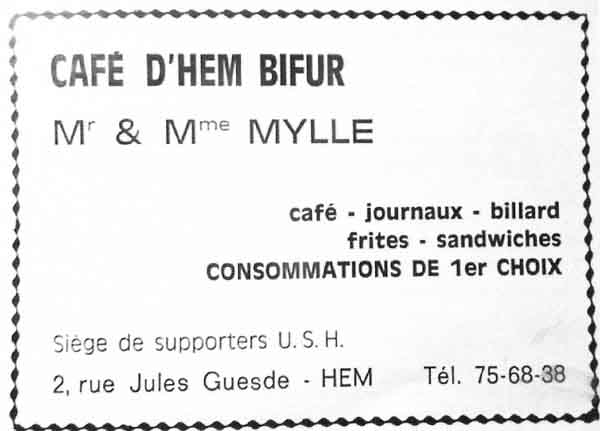

Au n°2 bis, dans le même temps la boucherie chevaline cède la place à un salon de coiffure. Il s’agit du salon exploité par Jean-Noël Craissin, lequel était auparavant installé au n° 5 Place de la République dans le bâtiment jouxtant le commerce de fruits et primeurs Desprets.

En 2003, lors de festivités dans la cadre du jumelage de la ville de Hem avec celle de Wiehl en Allemagne, on retrouve au carrefour d’Hem Bifur le café en arrière plan d’une photo des personnes costumées participant au défilé.

Mais en 2008, Jean-Marc Mylle décide de tourner une page. Avec son frère, il reste propriétaire des murs que ses parents avaient racheté à la famille Duquesne, il y a 35 ans mais cède le fonds de commerce à la Banque Populaire. Comme il avait fait faire par un ami, Fabrice Dedryver, des fresques représentant le Hem d’autrefois que les clients pouvaient contempler en sirotant leurs verres, il décide d’en faire don à l’association Historihem.

Près de 100 ans après son ouverture le café Hem-Bifur a donc cédé la place à une agence bancaire après quelques travaux et le salon de coiffure a ensuite été remplacé par un commerce de pizzas à emporter. Le carrefour d’Hem-Bifur qui avait déjà perdu ses pavés et ses rails de tramway a donc radicalement changé d’image et une photo aérienne récente permet de constater à quel point le gros village des années 1970 a laissé définitivement la place à la ville.

Pizzaria Jo Happy Day en 2021 (Document Google Maps)

Pizzaria Jo Happy Day en 2021 (Document Google Maps)

Photo aérienne du carrefour actuel (Document Google Maps)

Photo aérienne du carrefour actuel (Document Google Maps)

Remerciements à la ville de Hem, l’association Historihem, et à Jacquy Delaporte pour ses ouvrages Hem Images d’hier et Hem 1000 ans d’histoire, ainsi qu’à Jacquy Delaporte, Christian Teel et Chantal Guillaume pour leur bande dessinée Au Temps d’Hem.