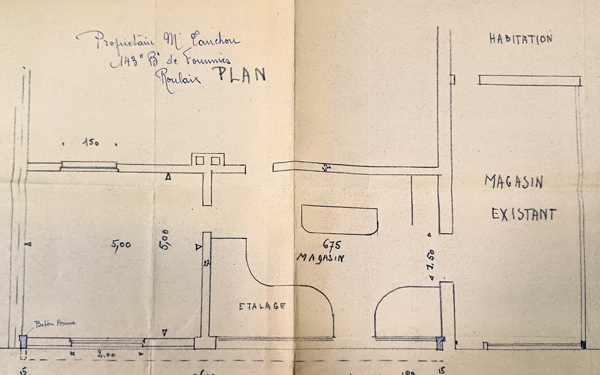

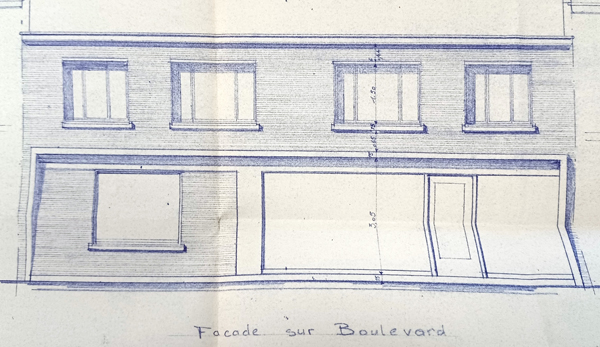

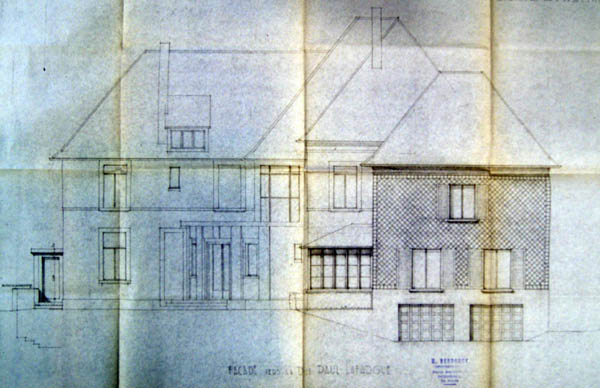

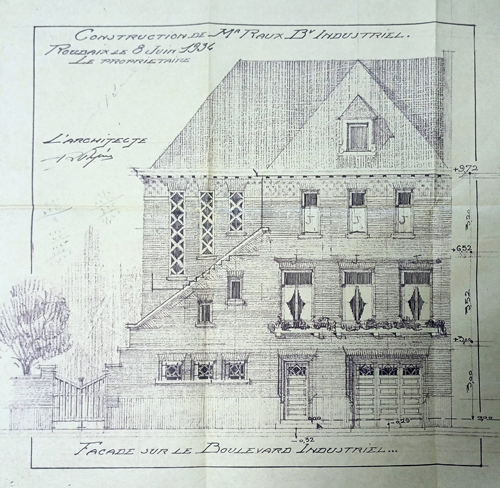

L’architecte René Dupire dont le cabinet se trouve boulevard de Cambrai, demande, en Juin 1934, un permis de construire pour une propriété à usage d’habitation pour Mr Raux, chef d’entreprise, située sur le boulevard industriel à Roubaix.

Après le décès du ministre Roger Salengro en 1936, le boulevard industriel est renommé : avenue Roger Salengro. L’entreprise de matériaux de construction d’Edouard Raux se situe alors au 171 de cette avenue. Elle est construite sur un terrain de 5000 m2. Dans les années 1950, au 171 avenue Roger Salengro, Edouard Raux crée la SAVCA ( Société Anonyme pour la vente de tous Combustibles et Appareils ) et continue de diriger son entreprise de matériaux de construction. Au début des années 1960, suite à la forte implantation de nouveaux logements, la municipalité décide d’une nouvelle numérotation des habitations. Le 171 de l’avenue Roger Salengro devient alors le 227. L’entreprise d’Edouard Raux continue de se développer, il fait installer, en 1963, une citerne enterrée de 35.000 litres de liquide inflammable (mazout) sur son terrain. Les travaux sont réalisés par l’entreprise Delezenne pour le terrassement et les Ets Despierre pour la cuve.

D’après le Ravet Anceau de 1968, suite à une deuxième nouvelle numérotation des habitations, on trouve au 227 avenue Roger Salengro deux entreprises : la SAVCA, vente combustibles liquides et gazeux et la Société Nouvelle de Carrosserie Automobile.

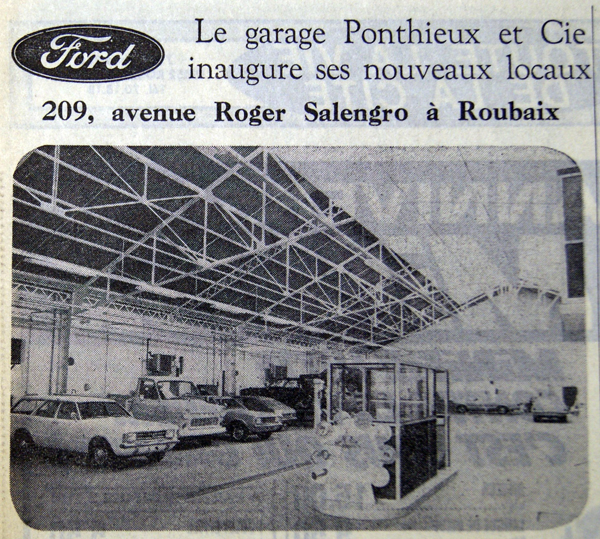

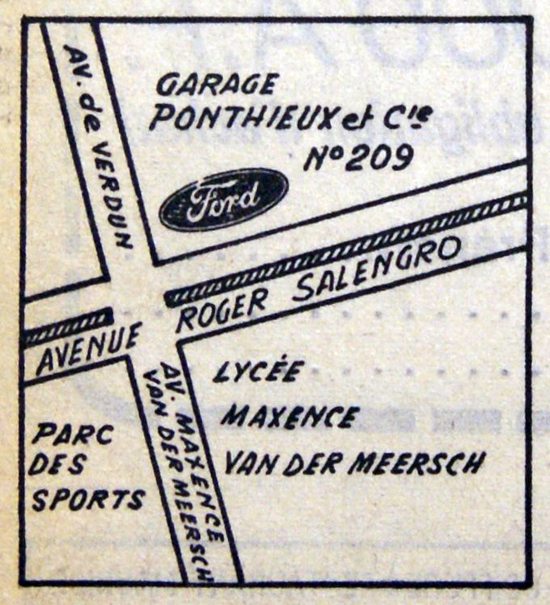

En Mai 1974, le garage Ponthieux ( concessionnaire Ford installé depuis 1930 à Tourcoing au 77 rue de Roubaix ) ouvre une nouvelle agence à Roubaix sur ce terrain de 5600 m2 dont 1000 m2 d’atelier. A noter un nouveau changement de numérotation : le 227 est devenu le 209. Pour son inauguration, le garage propose la vérification gratuite de tout véhicule : « Contrôle Clinique » pendant quelques jours, l’occasion de présenter à la clientèle, les nouveaux locaux dont l’atelier couvert, clair, propre et spacieux. A la fin de cette même année, le garage propose toute la gamme des véhicules 1975 au tarif de 1974.

En Juillet 1987, le garage de l’Europe ( concession Volvo ), installé auparavant rue des Champs s’installe dans les locaux.

En juin 1988, Patrick Jartel reprend le garage et crée la « Société Nouvelle du Garage de l’Europe ». La nouvelle entreprise est placée sous la responsabilité de Philippe Platel pour le service commercial et de Pierre Platel pour l’atelier et le Service Après Vente. En novembre 1988, après quelques travaux le garage peut rouvrir et surtout développer la gamme des véhicules Volvo mais aussi créer une agence de véhicules Toyota.

Le garage de la « SN Garage de l’Europe » toujours sous la direction de Patrick Jartel, se spécialise en véhicules d’occasion toutes marques, en 1990..

En 1992, Patrick Jartel directeur de la SN Garage de l’Europe depuis 1988, reprend l’ancien garage Seat du boulevard Gambetta et, en 1994, il ouvre un centre de voitures d’occasion haut de gamme dans les anciens bâtiments de la SARDA au 61 63 rue du maréchal Foch.

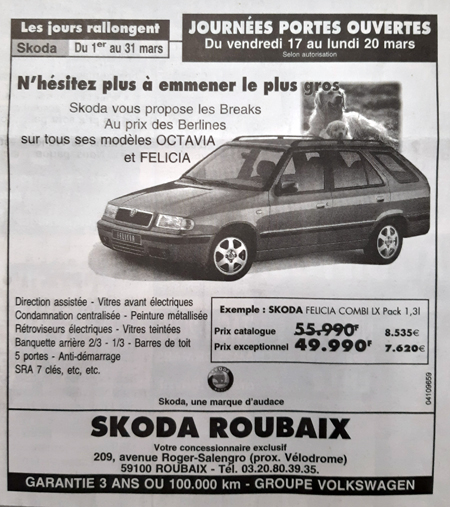

Le garage du 209 de l’avenue Roger Salengro devient en 2000, agent de la marque Skoda du groupe Volkswagen. Les clients sont accueillis par Christian Mallart.

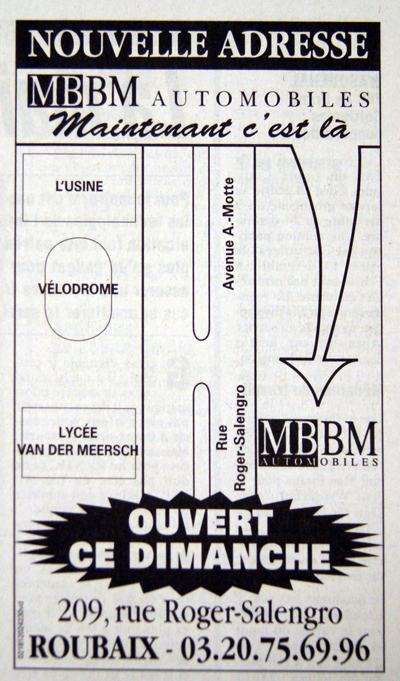

En Décembre 2001, c’est au tour du concessionnaire MBBM d’arriver sur place au 209. Cette concession VW et Audi, créée par Mr Mandron puis gérée par Mr Rogier, se trouvait auparavant au 230 de l’avenue Motte .

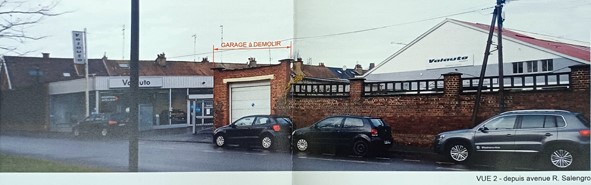

Enfin, l’année suivante, en 2002, le concessionnaire Valauto de Roncq reprend l’établissement, toujours sous la marque Volkswagen.

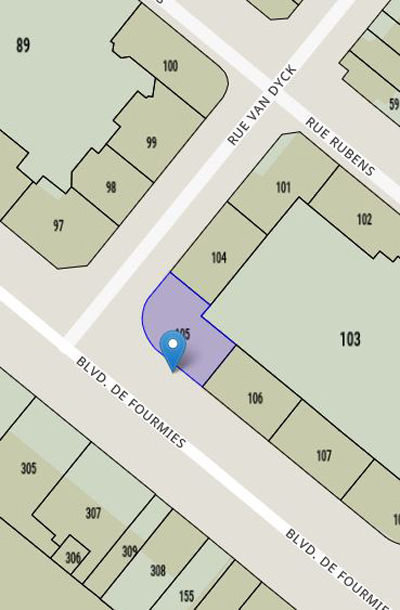

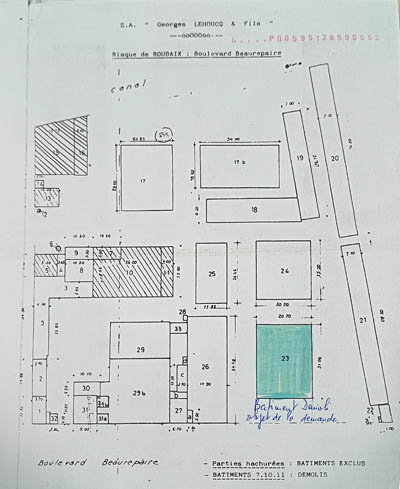

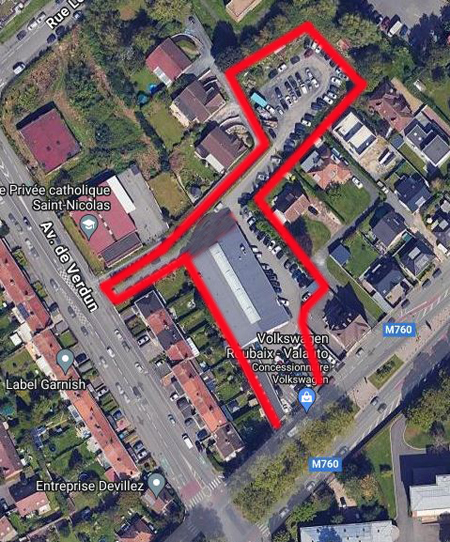

Dirigé par Nahim Taleb depuis 2004, le garage se développe fortement et le manque de place se fait cruellement sentir. Pour remédier à ce problème récurrent, la direction envisage de reprendre, en 2015, une partie de la propriété voisine ( terrain de l’ancienne habitation d’Edouard Raux ) pour agrandir la concession automobile.

Malheureusement le projet n’aboutit pas et doit être définitivement abandonné. Pour remédier au problème de place, de circulation et de stationnement des véhicules, le garage négocie alors une ouverture sur l’avenue de Verdun.

Depuis les années 1960, le garage du 209 de l’avenue Roger Salengro a connu bien des marques et des propriétaires différents. Fort heureusement la situation s’est stabilisée depuis plus de 20 années que Valauto occupe les lieux pour la plus grande satisfaction des clients.

Remerciements aux archives municipales.