En novembre 1958, l’office départemental des HLM démarre un grand chantier de construction de 1.200 logements. Neuf cents constitueront la cité des Hauts Champs, et trois cents inscrits dans le même programme de travaux, vont être construits rue Montgolfier sur le terrain Cavrois (entre les rues Du Puy de Lôme et Philippe Auguste). Par référence au type de fabrication, on procède par assemblage d’éléments fabriqués en grande série, parois, cloisons, le chantier est appelé « secteur industrialisé ». L’office départemental des HLM travaille en collaboration avec le CIL de Roubaix Tourcoing, et l’architecte de l’ensemble est M. Dubuisson.

Un an plus tard, le chantier a progressé : les blocs collectifs se dressent derrière le groupe CIL de la Potennerie Rouge, un grand immeuble le long de la rue Philippe Auguste, et trois petits immeubles situés perpendiculairement au premier. Il est prévu que les locataires commencent à s’installer au début de l’année 1960, pour répondre au problème plus qu’urgent du relogement des habitants du bloc Anseele, dont la démolition est bien avancée.

En février 1960, le gros œuvre est achevé, les peintures intérieures sont terminées, et les accessoires, placards, meubles et tables de cuisine sont installés. On met en place les tuyauteries pour le chauffage, les appartements seront chauffés par le sol. Il y a des logements comprenant une salle de séjour, une cuisine, une salle d’eau et une, deux ou trois chambres selon le type. Les appartements de deux et trois pièces sont dotés sur la façade exposée au soleil d’une loggia avec porte-fenêtre donnant sur la salle de séjour. Les appartements seront terminés et proposés à la location à partir d’avril mai 1960.

Un article de la Voix du Nord daté de décembre 1960 relate l’installation d’un jeune couple dans un appartement de la Potennerie blanche. La cuisine équipée de rangements et les placards des chambres sont grandement appréciés. Par contre, l’absence de volets et la difficulté de poser des rideaux du fait de la disposition des fenêtres apparaissent comme des problèmes. Le bahut Louis XIV et le grand lustre ne correspondent pas aux dimensions de l’appartement. Malgré ces petits inconvénients, l’article se termine par la satisfaction des nouveaux locataires quant au chauffage. Plus de poêles, de radiateurs, on n’a jamais froid aux pieds, et pour le séchage des lainages, c’est épatant. En conclusion, les jeunes locataires n’ont pas l’impression de vivre dans une courée verticale, ils s’arrangent avec les voisins pour le nettoyage des escaliers et pour le bruit. Et puis, une fois fermée la porte d’entrée, on se sent parfaitement chez soi.

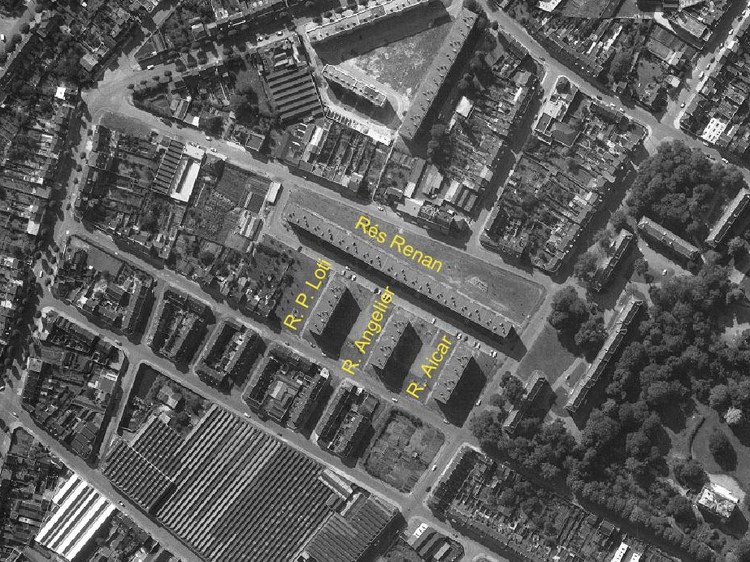

A l’instar de la cité des Hauts Champs qui a déjà connu plusieurs opérations de rénovation et de réhabilitation, la Potennerie blanche est inscrite au Programme de Rénovation Urbaine. Le projet prévoit la démolition partielle du bâtiment Renan (3 entrées, 75 logements) ainsi qu’une réhabilitation et une résidentialisation du site. A l’angle de la Rue Montgolfier et de la Rue Renan, un nouveau collectif de 18 logements proposera des appartements de type 2, 3, 4 et 5. Huit maisons, en accession à la propriété, seront également construites, après déplacement de l’extrémité de la Rue Renan vers la Rue Philippe Auguste. Les travaux devraient commencer à l’automne 2011.

Les HLM des années cinquante (photos PhW et AmRx)

Les HLM des années cinquante (photos PhW et AmRx) Le terrain rouge, jour de l’inauguration, et jeux des enfants (photos Nord Éclair)

Le terrain rouge, jour de l’inauguration, et jeux des enfants (photos Nord Éclair)