A l’issue de la seconde guerre mondiale Hem est un gros village aux portes de Roubaix et ne compte que 6.105 âmes. Mais 30 ans plus tard, elle totalise plus de 42.400 habitants. Prévue au Plan d’Occupation des Sols dès 1972, la voie expresse de Roubaix, dite « Antenne Sud », doit désenclaver plusieurs communes dont Hem. C’est alors l’Etat qui est maître d’ouvrage.

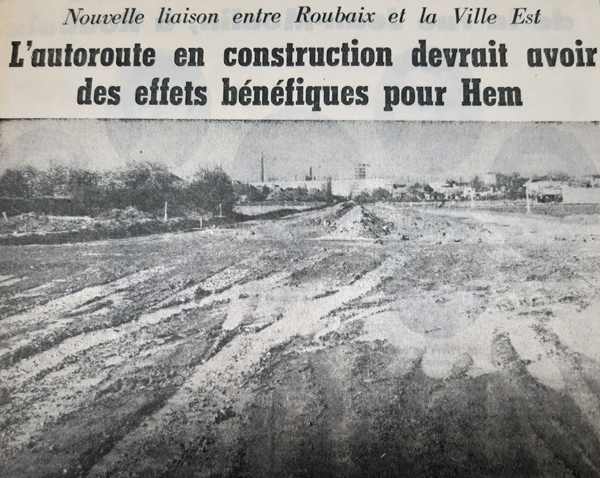

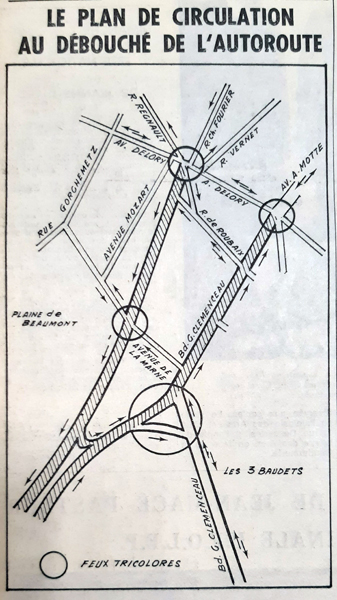

En 1973, la ville compte donc bien profiter des travaux de construction de l’autoroute en provenance de Villeneuve d’Ascq vers Roubaix pour aménager l’avenue de la Marne de bout en bout. Elle prévoit ainsi que la traversée de la bretelle de l’autoroute se fera par un carrefour muni de feux tricolores.

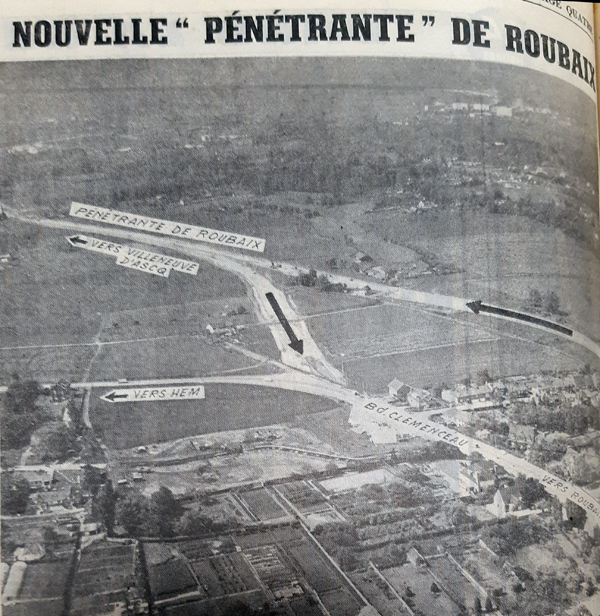

En principe, les travaux de la future pénétrante de Roubaix doivent être terminés à la fin de l’année 1973 : on y roulera bientôt sur une moderne voie rapide à deux fois deux chaussées. Les carrefours seront spécialement aménagés et équipés de feux tricolores.

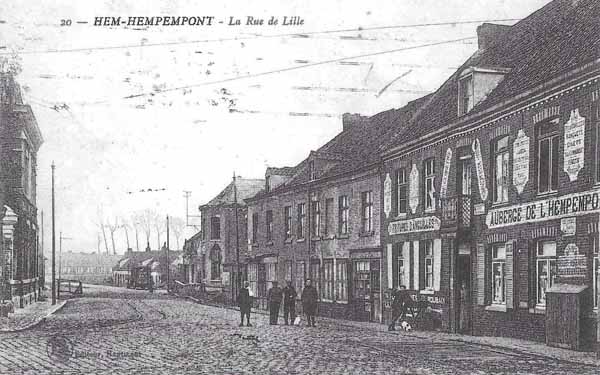

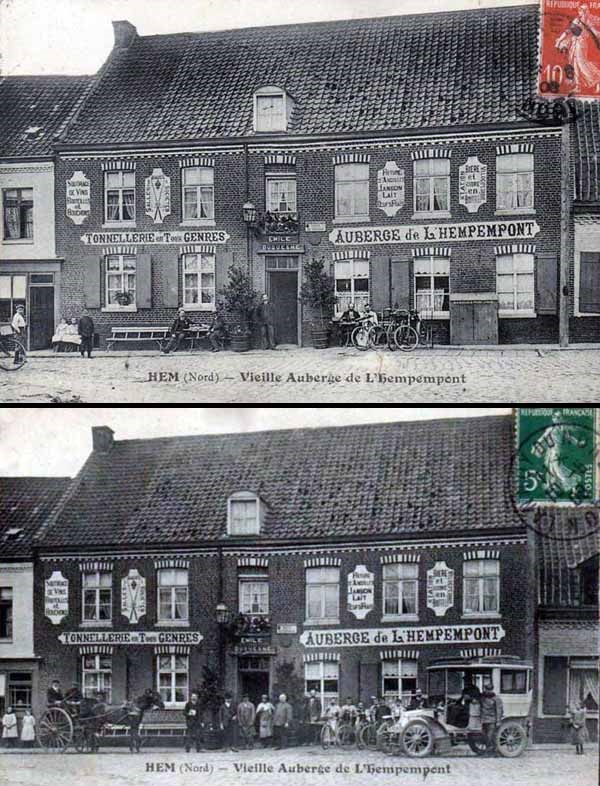

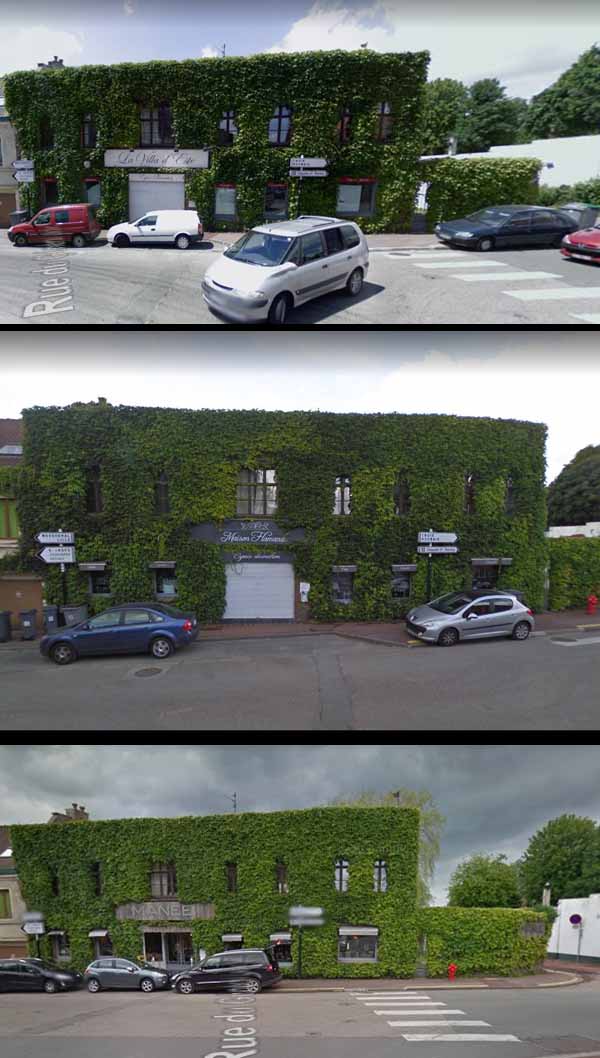

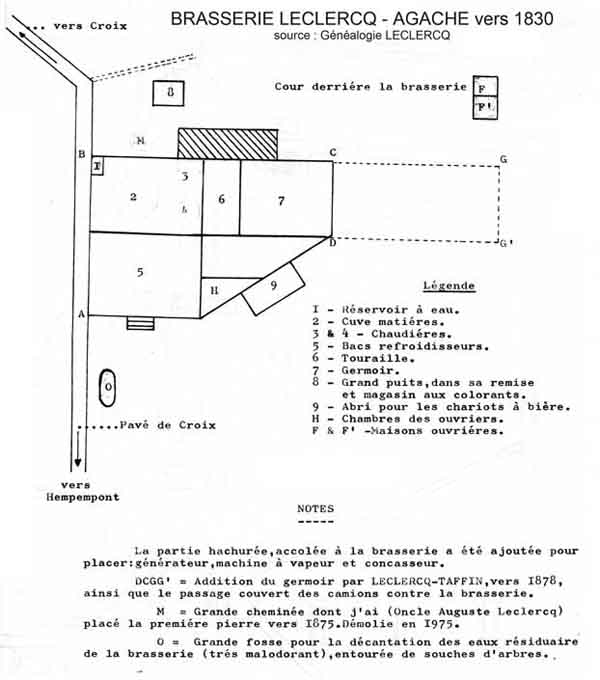

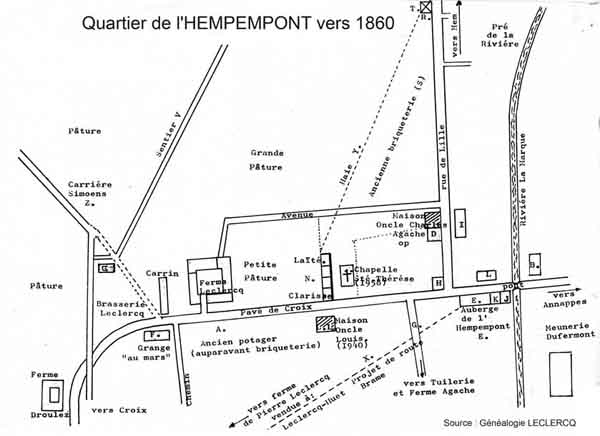

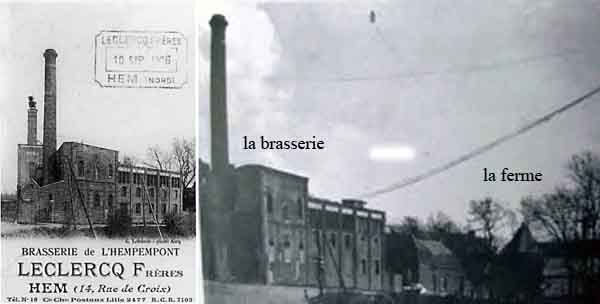

A Hem, le chantier s’étend presque sans discontinuité du boulevard Clémenceau à ce qui deviendra l’échangeur de Babylone, au large du Tir à Loques. Il coupe la rue d’Hem à Croix et de Croix à Hem à proximité de la brasserie Leclercq et par deux fois le vieux CD6 à proximité du restaurant La Vieille Forge à Villeneuve d’Ascq.

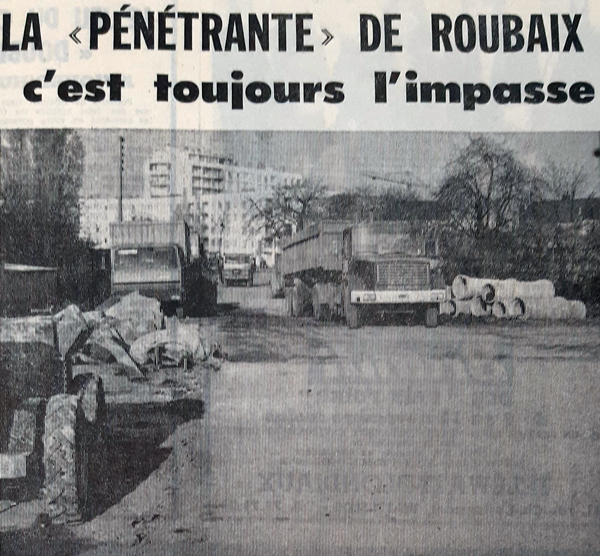

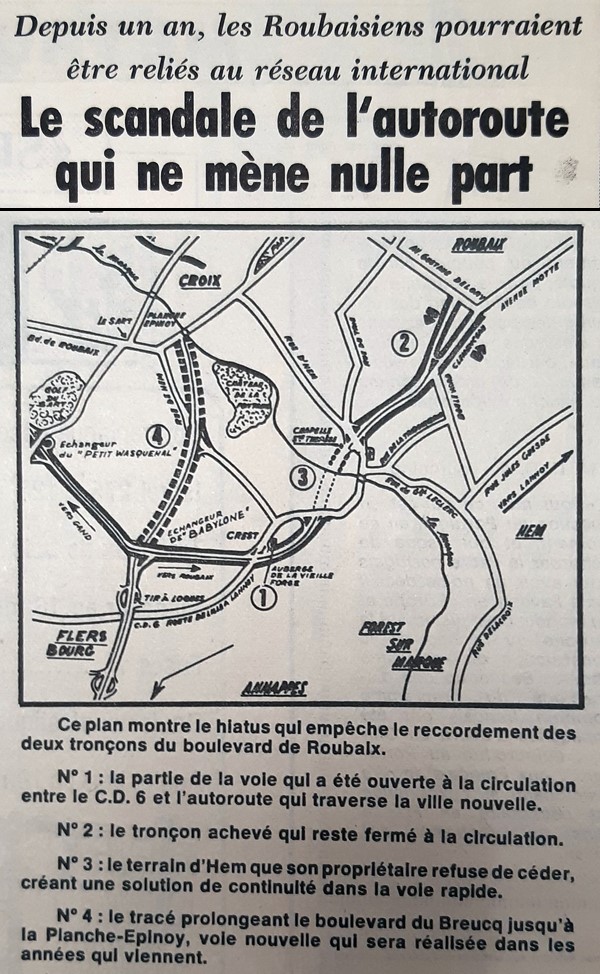

Pourtant en 1974, c’est encore l’impasse : un litige ne parvient pas à être résolu entre les promoteurs et un propriétaire hémois qui refuse la cession de deux parcelles permettant la jonction définitive, retardant ainsi l’ouverture de la voie expresse. En outre la municipalité souhaite quelques changements : repousser les feux tricolores prévus rue de Beaumont à l’avenue de la Marne, et placer d’autres feux rue de Roubaix pour les élèves de Saint-Paul.

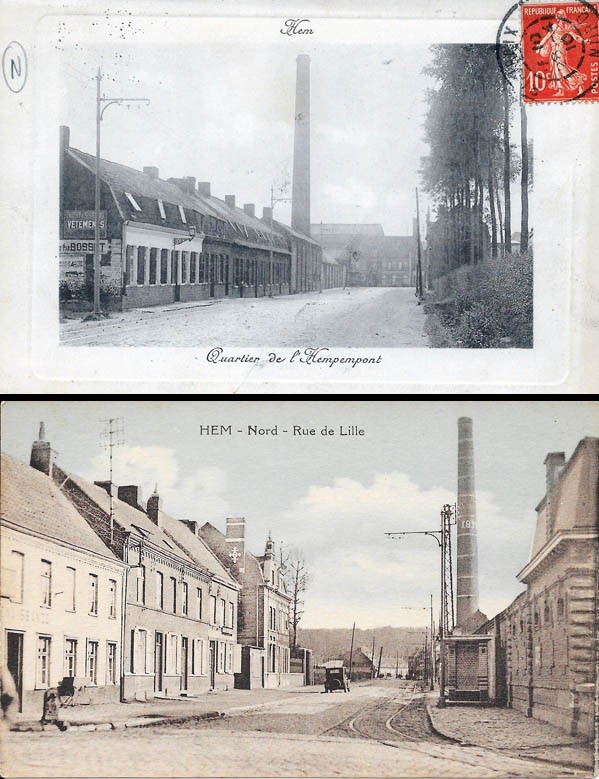

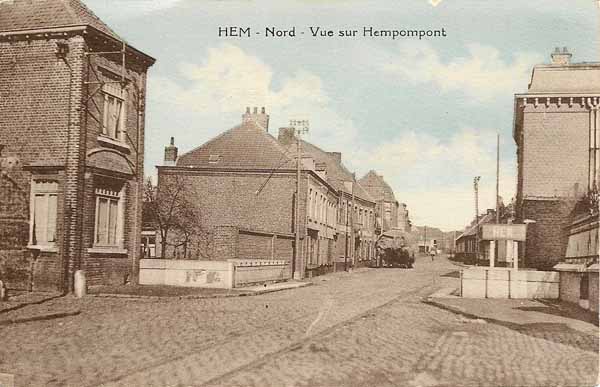

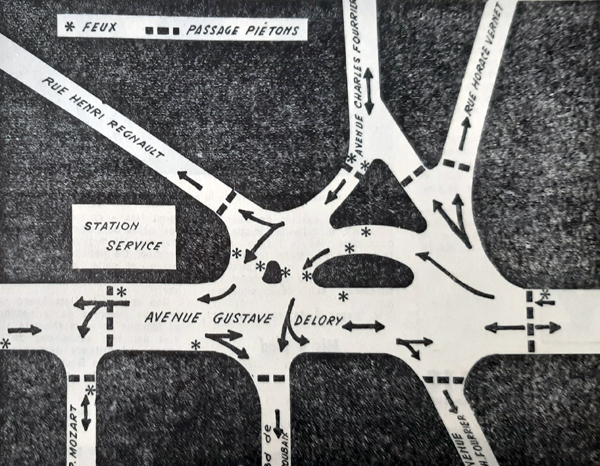

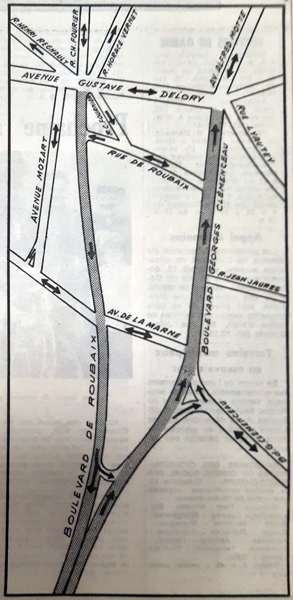

Quoi qu’il en soit le carrefour Delory-Regnault-Fourrier-Vernet à Roubaix est aménagé pour permettre une pénétration sans souci dans le futur boulevard de Roubaix avec installation d’îlots directionnels et de feux tricolores. Ainsi tout est prêt en vue de la future ouverture du boulevard dès que le « hiatus Hempempont » sera réglé. Quant au débouché du boulevard de Roubaix vers Hem, il se fera dans un boulevard Clémenceau à sens unique à Hem.

En 1975, l’affaire fait les gros titres en première page de la presse locale : « l’autoroute de Roubaix ne mène toujours nulle part, un scandale qui a trop duré ». Le propriétaire du terrain, un chevilleur souhaitant conserver ses arpents de pâture, ne l’ayant toujours pas cédé, Roubaix ne peut être rattaché au réseau autoroutier et les voies jusqu’alors tracées ne mènent toujours nulle part.

Concrètement la voie rapide est construite à Hem, entre le boulevard Clémenceau et la rue de Croix, deux kilomètres de chaussée bien goudronnée, des panneaux de signalisation indiquant la direction de Paris installés, des glissières de sécurité en place, un nouveau carrefour construit avec feux tricolores avenue Gustave Delory à Roubaix.

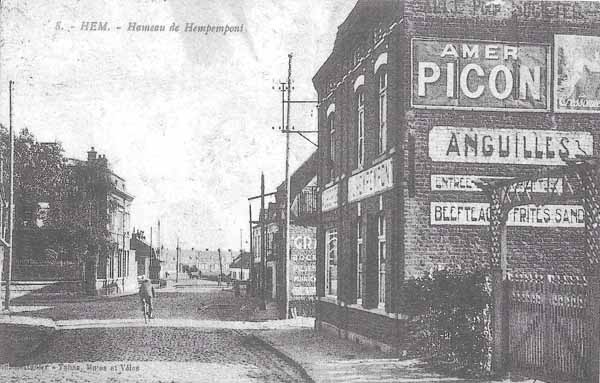

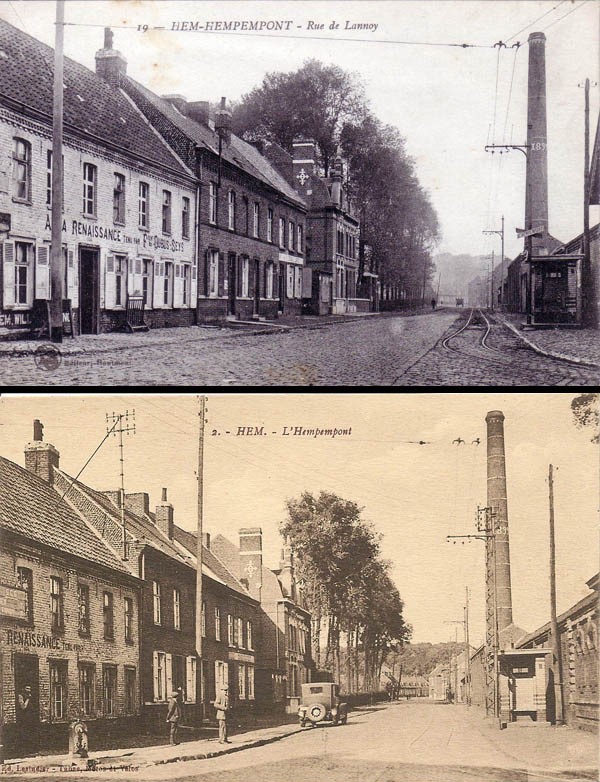

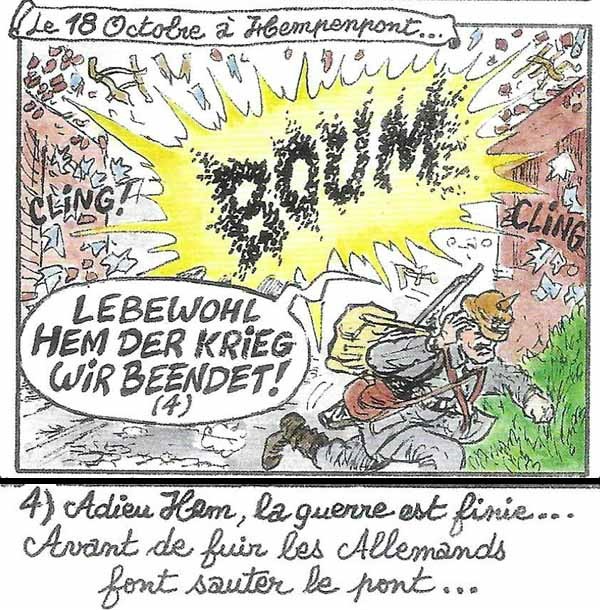

Pourtant la route ne sert à rien…Des barrières ont dû être installées pour en interdire l’accès afin d’éviter que motards et automobilistes ne l’utilisent comme un circuit de course ! Un hiatus de quelques centaines de mètres subsiste en effet à Hempempont empêchant la continuité entre les deux tronçons terminés de la route. Malgré une décision d’expropriation prise par les tribunaux la procédure est toujours bloquée.

En outre l’administration responsable des travaux a changé : l’Etablissement Public de la Ville Est (EPALE) a été déchargé des problèmes d’aménagements routiers, à présent repris en compte par la Direction Départementale de l’Equipement (DDE). Le transfert des dossiers d’un service à l’autre n’est donc pas fait pour arranger les choses !

Le Docteur Marcel Guislain, ancien sénateur de Roubaix, ayant écrit au président de la communauté urbaine pour s’émouvoir de cette situation apparemment sans issue, reçoit une réponse du directeur de la DDE précisant que l’état d’avancement actuel de la procédure permet raisonnablement de penser que le dénouement est proche…

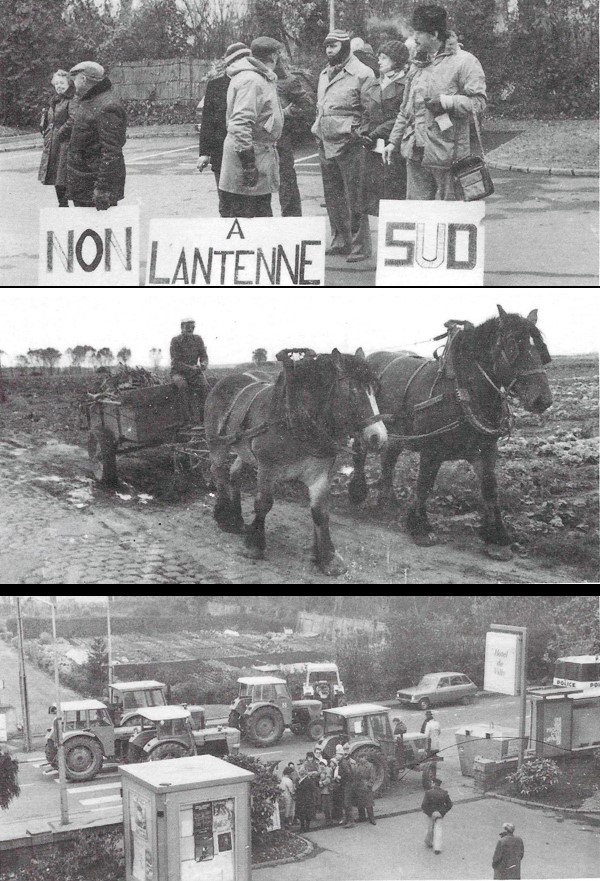

Le quartier du Civron est particulièrement impacté par le projet dans la mesure où plusieurs exploitations agricoles se trouveront littéralement coupées en deux par la nouvelle route obligeant les ingénieurs à prévoir la construction d’un pont pour que certains agriculteurs puissent accéder à leurs champs situés de l’autre côté de la nouvelle voie.

Ainsi est-ce le cas de deux des 3 fermes situées dans le S que forme la rue de Sailly avant d’arriver à la rue du Vieux Civron dont l’une, située à gauche de la rue très en retrait, la ferme Carette, devra cesser son exploitation en 1983, totalement expropriée pour le projet de l’Antenne Sud. Les deux autres, situées à droite et à gauche au bord de la rue, les fermes Bouche (ou ferme du Petit Sailly) et Bonvarlet (anciennement Dekeyser) continueront quant elles à exister en tant qu’exploitations.

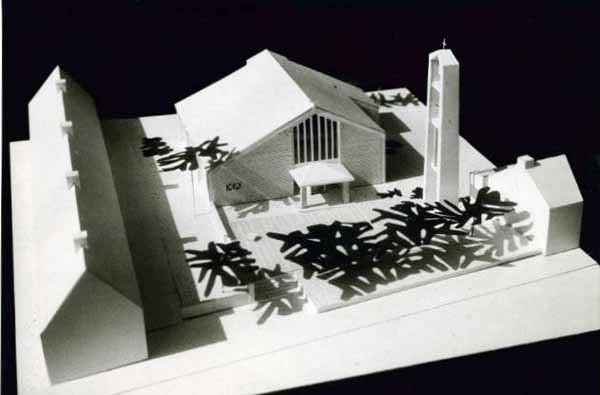

En 1978, on reparle de l’antenne Sud à Hem au cours d’une réunion des élus dans le quartier Hem Place et le maire Jean-Claude Provo tente de rassurer les habitants : il n’y aura pas de casse comme au Civron, l’échangeur se trouvera en face des dominos de l’avenue Delecroix puis l’antenne rejoindra le Civron en passant derrière la Briqueterie et des murs phoniques ont été promis par la Communauté Urbaine et le Département.

En 1979, après défection de l’Etat, le Conseil Général reprend la maîtrise de l’ouvrage dont le financement sera pour 60% à charge du département et 40% à charge de la communauté urbaine. On parle à présent de voie rapide à caractéristiques autoroutières à vocation départementale et l’Equipement propose de lui conférer le caractère de voie expresse, à savoir avec accès réservé aux véhicules automobiles immatriculés.

En 1980, après une mise en sommeil du projet, celui-ci refait donc surface: la route doit assurer, à partir du Recueil à Villeneuve d’Ascq, une desserte directe de la zone industrielle de Roubaix- Est (Lys-Leers) et s’intégrer dans une grande boucle, sorte de super périphérique de l’agglomération roubaisienne, pour donner directement accès aux autoroutes belges, notamment celle de Tournai-Mouscron-Courtrai. Pourtant il ne s’agira plus d’une « deux fois deux voies » mais d’une double voie de 7 mètres de large avec une seule voie par sens de circulation sur pratiquement toute sa longueur.

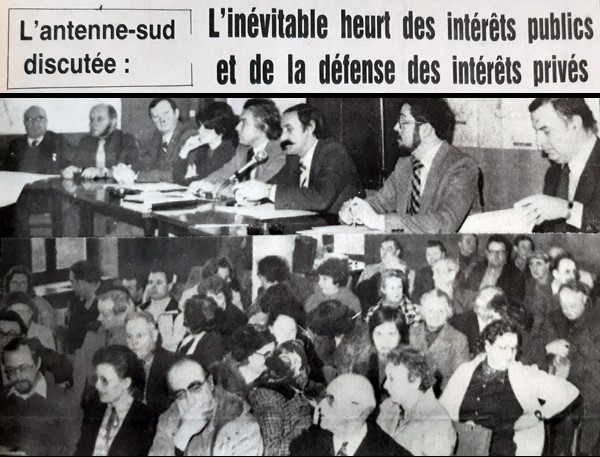

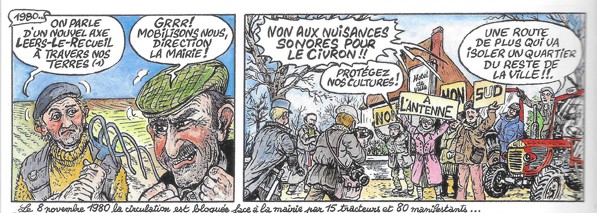

En février, une réunion du Conseil Municipal accueille les habitants concernés par le tracé de la voie, en présence des techniciens de la DDE. La réunion devient houleuse, les futurs riverains et agriculteurs contestant le bien fondé de cette nouvelle liaison et soulignant les nuisances qui en découleront.

Le représentant de la DDE rappelle qu’il a été procédé à une étude d’impact : recensement de l’état actuel du site, analyse des impacts positifs et négatifs de la réalisation et description des aménagements prévus pour atténuer les effets des nuisances à savoir la protection des nappes aquifères, traversées franches prévues pour les exploitations agricoles et étude acoustique pour ramener la nuisance sonore au dessus du seuil de gêne.

Un mois plus tard le Conseil municipal déclare le projet d’utilité publique et donne son accord pour le classement en voie expresse sous certaines réserves. Le Comité de Défense des riverains Antenne Sud se constitue, rassemblant les agriculteurs des communes touchées par le projet qui dégrade plus de 20 ha de terres cultivées. Tracts et pétitions s’ensuivent de même que des manifestations.

La DDE revoit son projet et il en sort 2 points très positifs : alors que le tout premier projet avec passage en remblai au Bon Poste supposait 67 expropriations dont 47 sur Hem, le projet définitif entraine 27 expropriations dont 6 sur Hem. L’antenne Sud est en bonne voie avec une réalisation effective prévue en 1983 et une estimation du trafic futur qui donne 13.000 véhicules par jour dans les 2 sens dès 1985 et environ 20.000 en l’an 2000.

A suivre…