Dans la seconde partie du 19ème siècle, des festivités collectives se déroulent dans la commune de Hem telles que le carnaval mais ce ne sont pas les seules réjouissances . En effet, de nombreuses sociétés voient le jour, lesquelles offrent des loisirs variés : société des archers et arbalétriers, société philarmonique, société des joueurs de boules, sociétés chorales, les francs-amateurs (colombophiles), etc

Sous la mandature de Henri Delecroix la demande de surélévation de l’école du centre (Victor Hugo Place de la République) pour y faire une salle des fêtes est rejetée en 1914. La commune juge en effet préférable d’envisager la construction d’une salle spéciale au centre ville pouvant servir à toutes les œuvres post-scolaires et associatives.

En 1925, Julien Lallart, cultivateur succède à Henri Delecroix en tant que maire de Hem. Son grand projet, malgré des finances limitées est de munir la commune d’équipements lui faisant défaut et en premier lieu d’une salle des fêtes pour assurer le bien-être des hémois.

La transformation de l’école Pasteur est évoquée. Y seraient érigés : une salle de consultation de nourrissons, les bains-douches, la salle des fêtes et un foyer pour les œuvres post-scolaires. Mais il faudrait alors construire une nouvelle école et tous les projets échouent les uns après les autres.

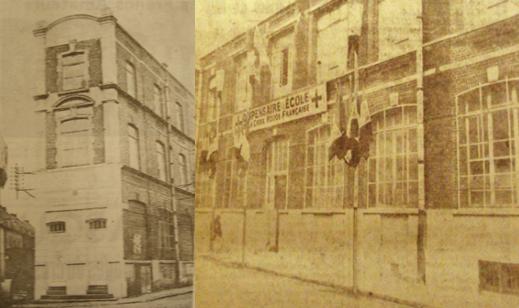

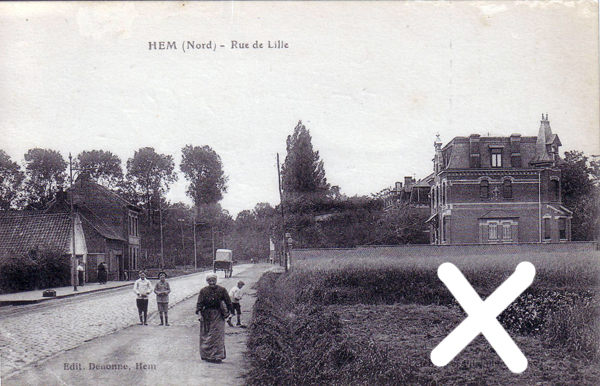

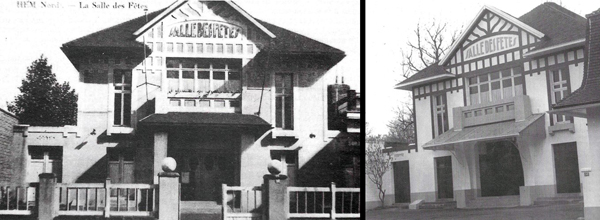

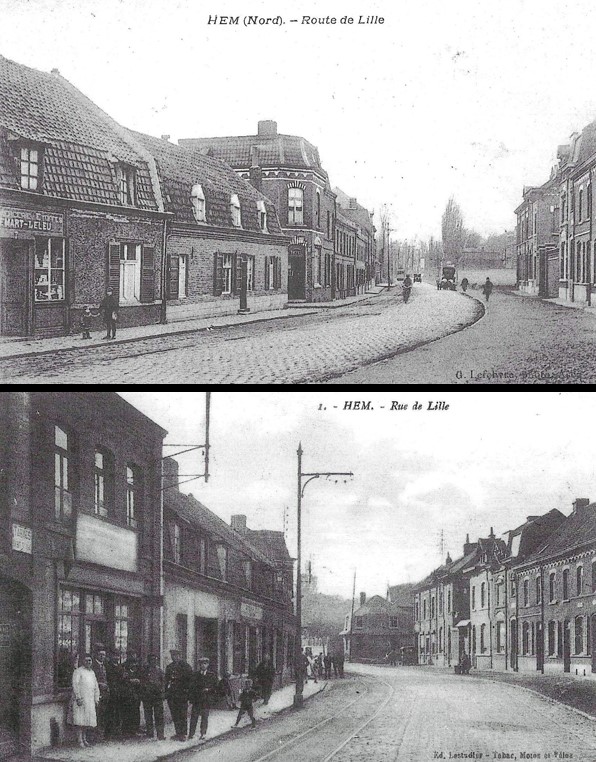

La chute du franc est à cette époque vertigineuse et il est en réalité impossible d’envisager un projet aussi ambitieux. Pourtant fin 1927, profitant d’une accalmie dans le marasme économique, la municipalité se décide à voter un emprunt pour faire construire par l’architecte Albert Rouzé une salle des fêtes, rue de Lille (actuelle rue du Général Leclerc) sur un ancien terrain du Bureau de Bienfaisance racheté par la ville.

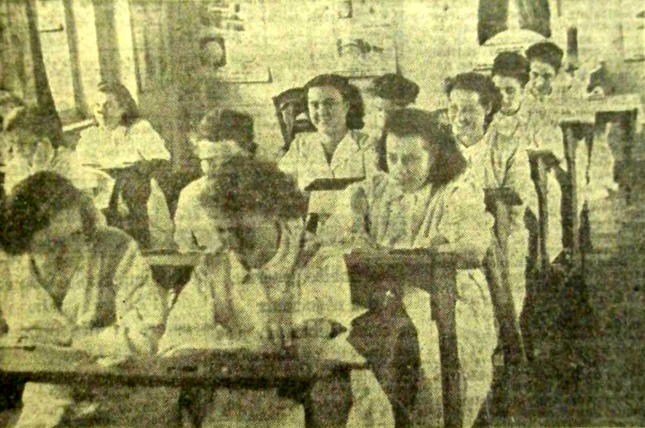

Cette salle doit permettre, avec le concours des Amicales, d’organiser les jeudis des enfants de la commune ; séances de cinéma éducateur et goûter substantiel leur seront offerts gracieusement. Il s’agit manifestement de l’amorce de l’oeuvre plus importante à venir : camps de vacances et jeudis récréatifs.

Bien entendu la salle est également destinée à toute société subventionnée hémoise ayant besoin d’une salle propice à l’organisation de petits concerts annuels. Un simple acccord avec les Amicales sur la question des dates leur permettra de bénéficier de la salle des fêtes municipale.

Julien Lallart, le jour de l’inauguration, va jusqu’à affirmer que la ville bénéficie de l’une des plus belles salles des fêtes de la région. Il ajoute que : « l’Art est aussi nécessaire à l’homme que le pain et le socialisme n’est pas l’ennemi du beau ».

Le programme municipal prévoit alors aussi l’instauration de l’éducation physique dans les écoles avec installation de cabines de douches rudimentaires. Mais des difficultés d’ordre matériel mettent un terme au projet, l’exiguité et la vétusté des 2 écoles publiques du centre ne permettant pas leur installation.

A cette époque l’hygiénisme est une grande cause nationale et la politique de santé publique gouvernementale a pour objet d’empêcher le retour des grandes épidémies du siècle précédent : peste, tuberculose ou choléra. En outre l’hygiène des populations des villes est l’un des défis de l’industrialisation.

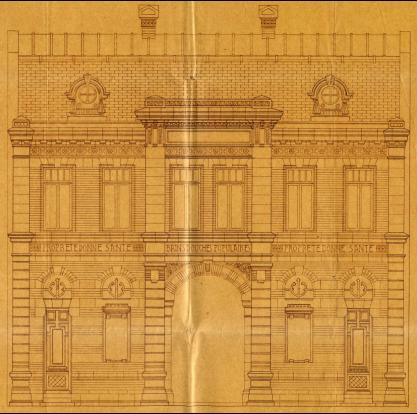

Il faut donc profiter de donner à l’ensemble de la population hémoise des moyens d’hygiène plus complets et cela passe par la construction d’un établissement de bains-douches à laquelle les ministères de l’Agriculture et de l’Hygiène participent à la dépense pour moitié.

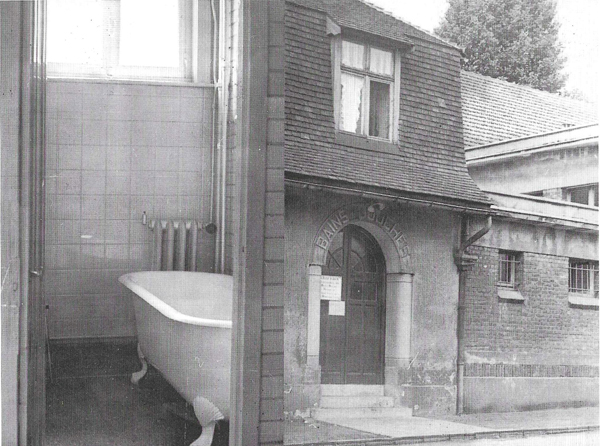

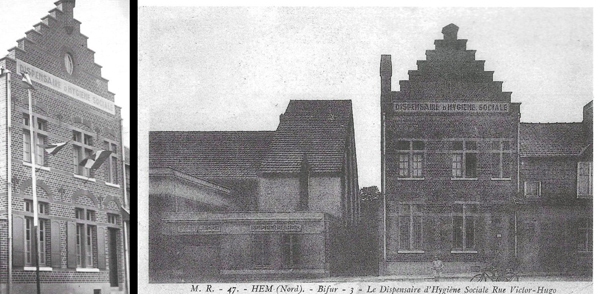

Cet établissement est contigu à la salle des fêtes et occupe le coin de la rue Henri Ghesquière, (actuellement rue Victor Hugo) et de la rue du Général Leclerc.

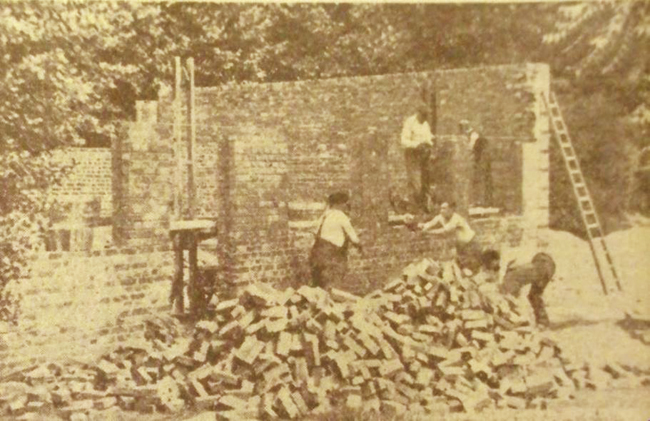

Si la construction est retardée par l’hiver très rigoureux de 1928, une fois l’établissement achevé, les habitants de Hem peuvent jouir des bains-douches à un prix très modéré et les enfants des écoles peuvent quant à eux en bénéficier gratuitement car ils y sont conduits à tour de rôle par leurs maîtres.

Ces bains-douches continuent à fonctionner jusqu’en 1980, date à laquelle l’installation vieillissante nécessite une complète rénovation. Or à cette date, la plupart des particuliers bénéficient d’une salle de bains à leur domicile et la municipalité fait le constat que la majorité des utilisateurs vient des communes voisines, raison pour laquelle elle décide de ne pas engager de dépenses inconsidérées pour maintenir un équipement qui n’est plus nécessaire.

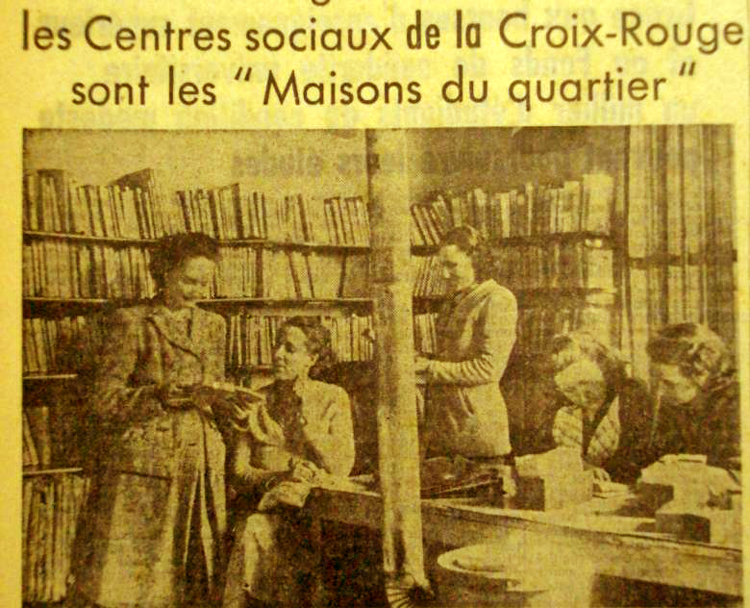

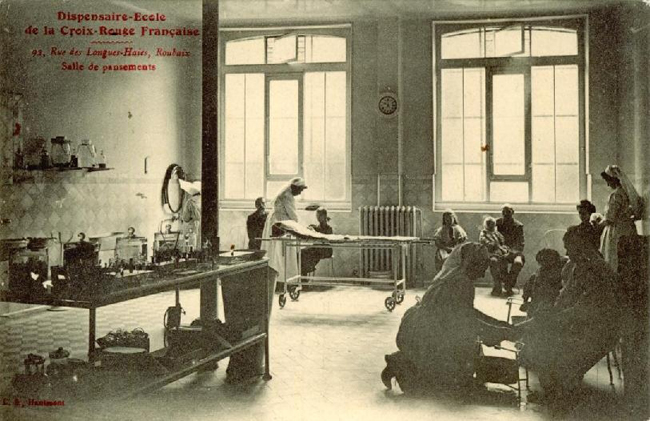

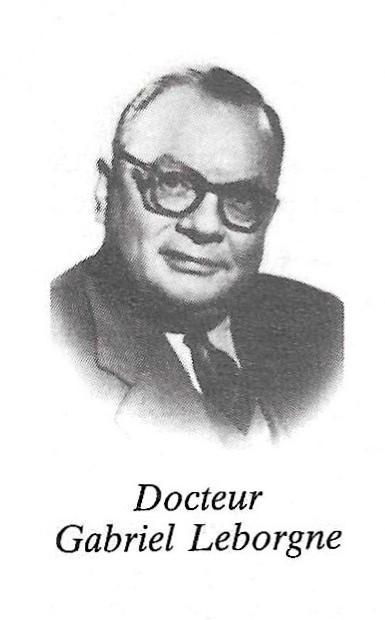

Enfin, dans le but de venir en aide aux déshérités, les élus hémois décident d’annexer à la salle des fêtes et aux bains-douches, avec façade sur la rue Ghesquière, entièrement ravagée en 1944 avec l’explosion du Château de la Marquise, une salle qui, plus tard, va servir de dispensaire municipal. Dans un 1er temps elle sert à la consultation de nourrissons assurée par le Dr Leborgne.

Ce médecin, arrivé dans la commune en 1920, en remplacement du Dr Coubronne, est installé au 40 rue de Lille dans le 1er château Gabert et n’hésite pas à faire 80 km par jour à bicyclette pour visiter ses patients de la commune et va même jusqu’à Forest, Ascq et Annappes, et ce à n’importe quelle heure du jour et de la nuit.

Ancien interne des hôpitaux et de la maternité de Lille, il est médecin de l’Etat Civil, inspecteur des Ecoles, de la SNCF et de la gendarmerie. Sa réputation dépasse les limites communales et dès 1931, à la création du sanatorium de Sailly-lez-Lannoy, il y est nommé médecin chef.

Partageant son temps entre sa patientèle et ses malades du sanatorium il contribue, en 1933, à la fondation du Dispensaire d’Hygiène Social de Hem, desservant 13 des 16 communes du canton de Lannoy. Il deviendra Chevalier de l’Ordre de la santé publique puis Chevalier de la Légion d’Honneur en 1953 avant de décéder à son domicile en 1968.

L’inauguration du dispensaire a lieu le 25 juin 1933 et c’est Emile Delmet, ancien prisonnier civil à Holzminden en Allemagne, pendant la 1ère guerre mondiale, représentant de commerce, maire de Hem de 1929 à 1933, ayant succédé à Julien Lallart, qui préside la cérémonie.

A la fin des années 1980, n’étant plus à la dimension de la ville, celle-ci ayant connu une très forte croissance, le dispensaire sera tranferré rue Dominique Larrey, dans le quartier des Hauts-Champs, et le bâtiment devient, pour quelques temps, le siège du Bureau d’Information Jeunesse.

Remerciements à la ville de Hem, l’association Historihem ainsi qu’à André Camion et Jacquy Delaporte pour leur ouvrage Hem d’hier et d’aujourd’hui, Jacquy Delaporte pour son ouvrage Hem 1000 ans d’histoire et Jacquy Delaporte, Christian Teel et Chantal Guillaume pour leur bande dessinée Au Temps d’Hem

A suivre…