2007 est aussi l’année de la démolition de la résidence Sterne qui comptait 40 appartements. Les pelleteuses sont au travail pendant quelques jours en commençant par la façade et il n’en reste que quelques pierres. Le Macareux quant à lui, situé rue Lavoisier en face du nouveau groupe scolaire Saint Exupéry, est réhabilité en extérieur comme en intérieur. C’est le cas aussi du Gardenia.

La salle Jacques Sockeel, victime d’un incendie en 2005, est rénovée 3 ans plus tard : réfection de la couverture du bâtiment, faux plafonds, électricité, plomberie, chauffage, sanitaires, menuiseries et peintures. Les associations peuvent ainsi reprendre possession des locaux avant que la salle Brasiello bénéficie, à son tour d’une rénovation.

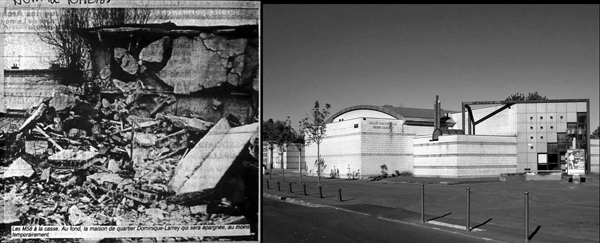

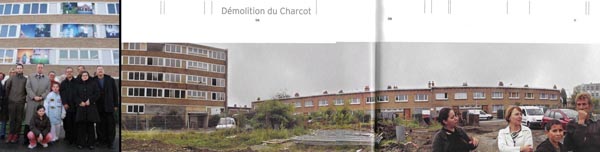

Toujours en 2008, 3 entrées du collectif Merisier de l’avenue Schweitzer disparaissent à leur tour après une phase de désamiantage. L’espace accueillera la construction d’un nouveau collectif de 18 appartements du type immeuble Fleming pour 2010. De même l’Arbousier, un collectif de 60 appartements de la rue Charcot, est rayé de la carte.

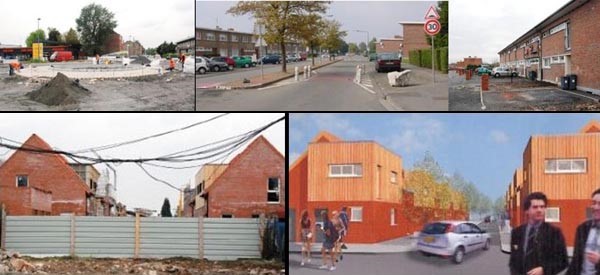

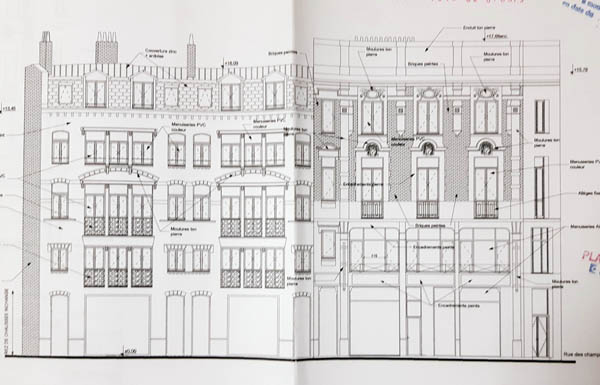

Le collectif l’Olivier fait peau neuve en 2009, les mots d’ordre étant : changement d’image et résidentialisation. Toutes les parties communes sont rénovées : menuiseries, plomberie et peintures mais aussi nettoyage de la façade, pose de soubassement en briques et de panneaux en terre cuite et mise en valeur de l’entrée avec inscription en relief du nom du bâtiment. A noter également l’embellissement des abords et la création d’un parking à l’arrière de l’immeuble.

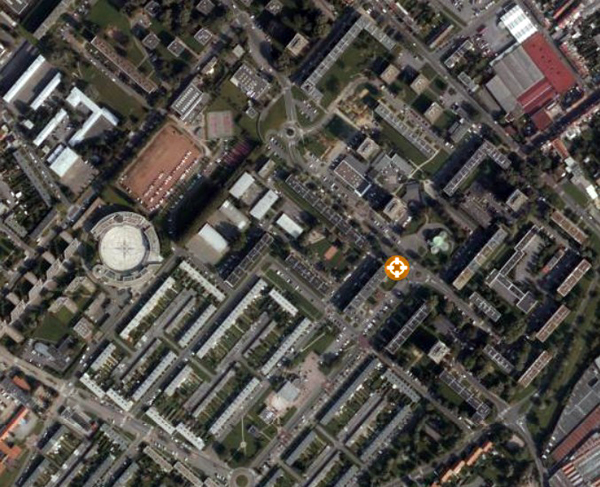

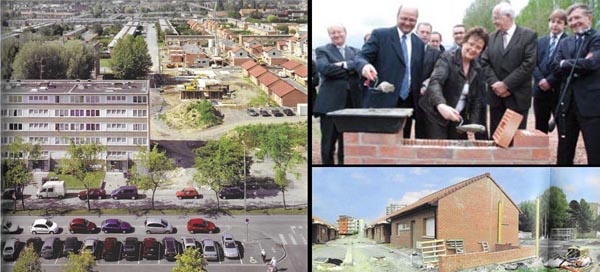

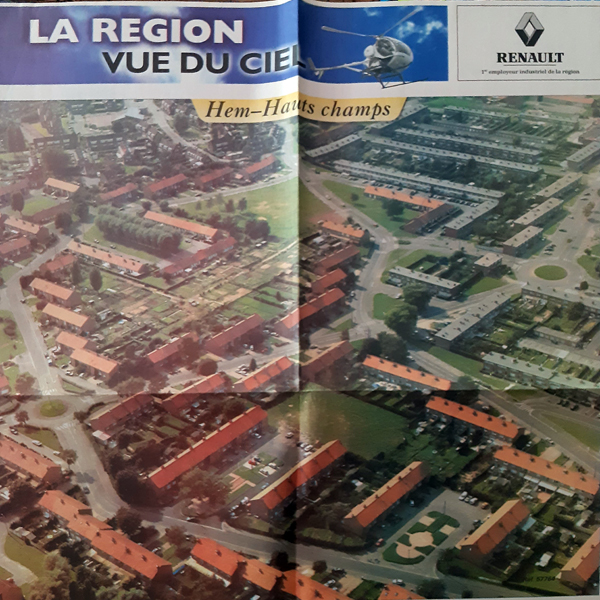

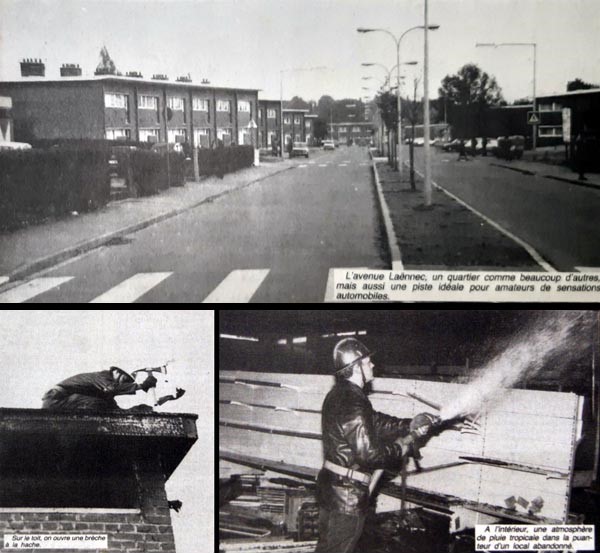

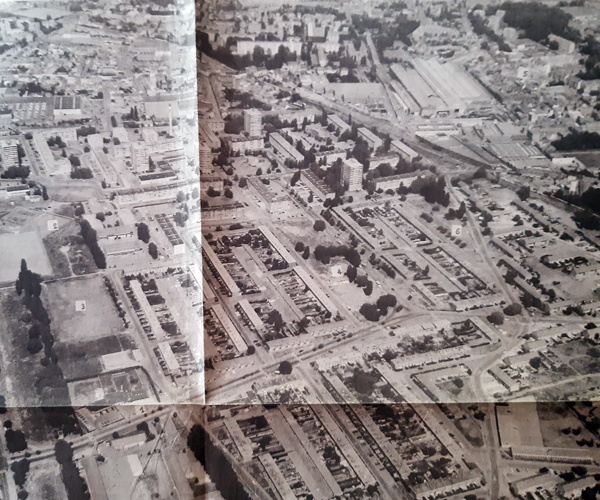

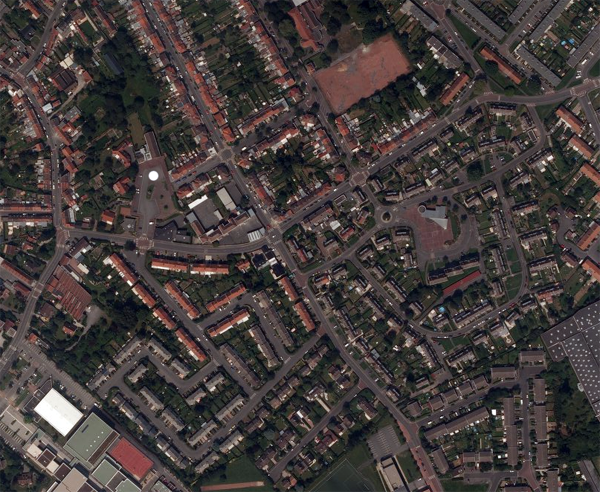

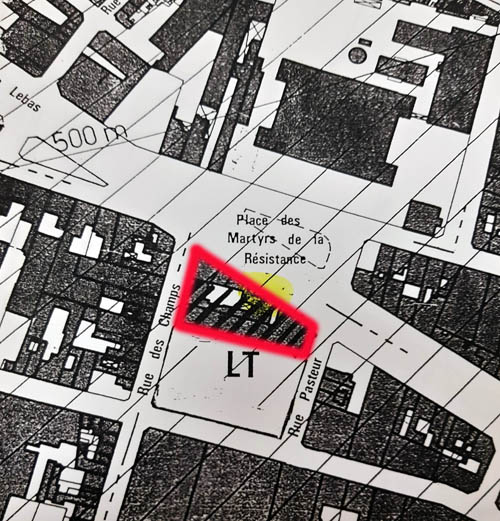

Puis 2 îlots sont réalisés côte à côte entre les avenues Schweitzer et Laennec. Les îlots D et QR constituent un mini quartier verdoyant composé d’une centaine de logements, pour la grande majorité individuels ou semi-collectifs. Des maisons allant du T2 au T5 bordent ainsi de nouvelles rues et les locataires vont bientôt les occuper.

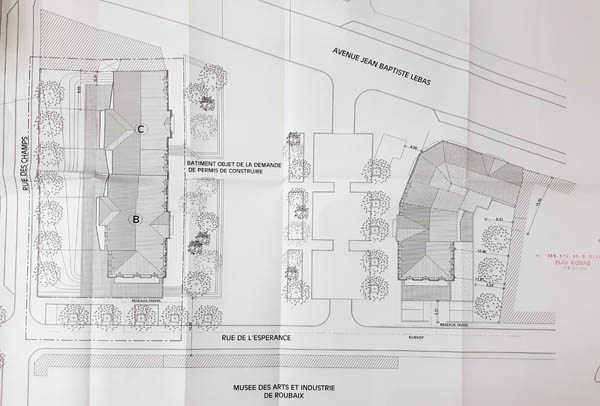

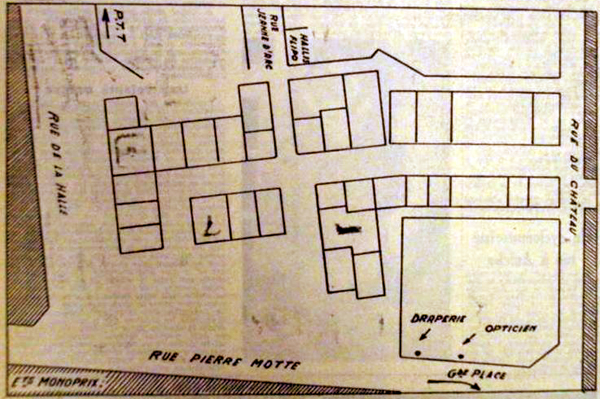

Les îlots D et QR en 2009 (Document Tout Hem)

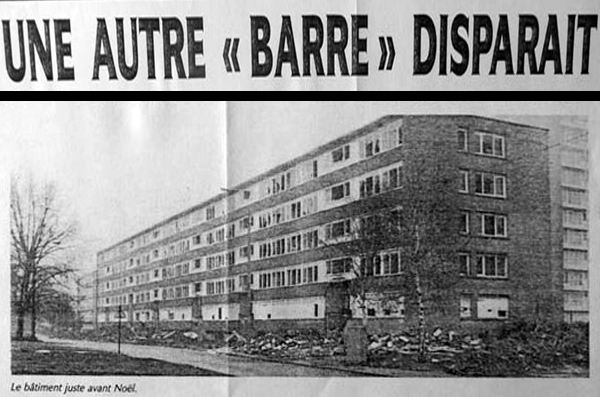

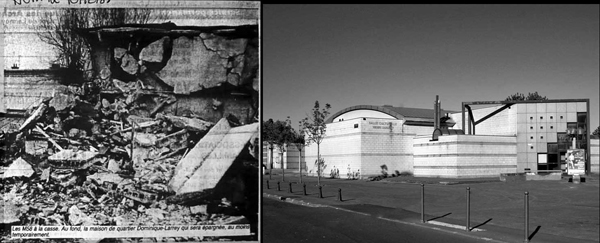

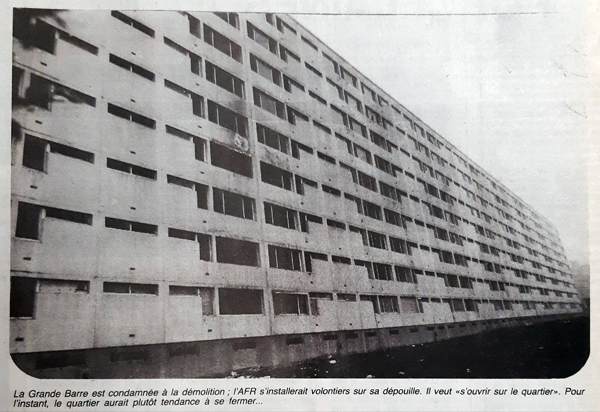

C’est la même année qu’a lieu l’une des dernières démolitions du quartier avec le collectif Epicéa, une barre de 36 appartements : désamiantage, enlèvement des fenêtres et autres équipements, avant l’arrivée des pelleteuses. Celui-ci laissera place à plus de 2000 mètres carrés de terrain sur lesquels sera construit le nouveau centre social des Hauts Champs, ultramoderne, attractif et accueillant (sur le sujet voir un précédent article édité sur notre site).

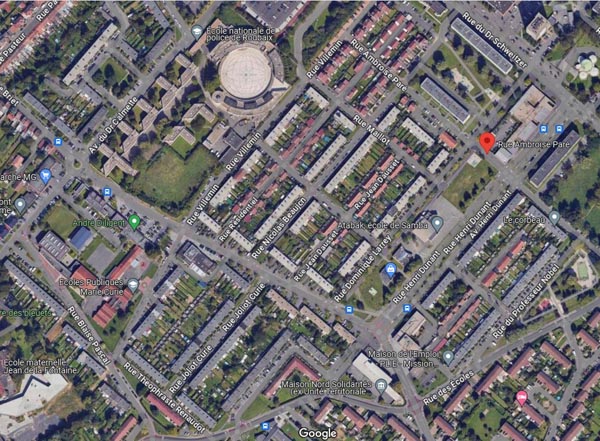

C’est en 2011 qu’un espace public est aménagé à Charcot, entre les rues du Docteur Larrey et Ambroise Paré, composé d’une placette destinée à créer le lien avec le nouveau centre social et d’un espace dédié à de nombreuses activités et manifestations pour les riverains. 2011 est aussi l’année de la dernière démolition : la tour 105, ou Tour du Docteur Roux, datait de 1967 et comprenait 50 logements répartis sur 12 étages. Depuis 2004 ses habitants l’avaient quittée petit à petit pour être relogés sur Hem.

L’année suivante c’est au tour du secteur Dunant d’être embelli et sécurisé. Nouvelles chaussées et nouveaux trottoirs et stationnements doivent permettre de rééquilibrer l’espace public. L’avenue Dunant passe en 2 fois une voie et des couloirs réservés aux bus y sont aménagés. C’est aussi en 2012 que le Hameau des Camélias (îlot QR) est inauguré. Sur les 13343 mètres carrés où étaient auparavant installés le groupe scolaire Longchamp et des barres d’immeubles, se dressent maintenant 44 maisons avec jardin et 30 collectifs avec espaces verts et aérés, dont la résidence Nancel séparée en 2 bâtiments de 12 et 18 logements.

Puis c’est le nouveau centre social construit en 2011 au 93 rue du Docteur Schweitzer qui est investi : le Centre Social des 3 Villes. Le nouveau bâtiment s’élève en lieu et place de l’immeuble Epicea, démoli en 2009, juste en face de l’ancienne église Saint-André, désacralisée en 2011 et sur le point de devenir une épicerie solidaire.

Le nouveau centre occupe une surface de 2000 mètres carrés et comporte de multiples pièces : des bureaux, une halte-garderie, une salle polyvalente, une bibliothèque, un clubhouse, des douches, des salles de repos, des locaux techniques et même un dojo (qui devrait être également ouvert aux écoles) et une salle de musculation. Au cœur du bâtiment un patio a été aménagé avec du gazon synthétique, ainsi qu’un espace pour le parking et une aire de jeux.

C’est la fin des travaux entrepris dans le cadre de l’ANRU depuis 2004 dans le quartier et si les rénovations/démolitions/constructions n’ont pas réglé tous les problèmes les habitants témoignent globalement d’un quartier plus agréable à vivre.

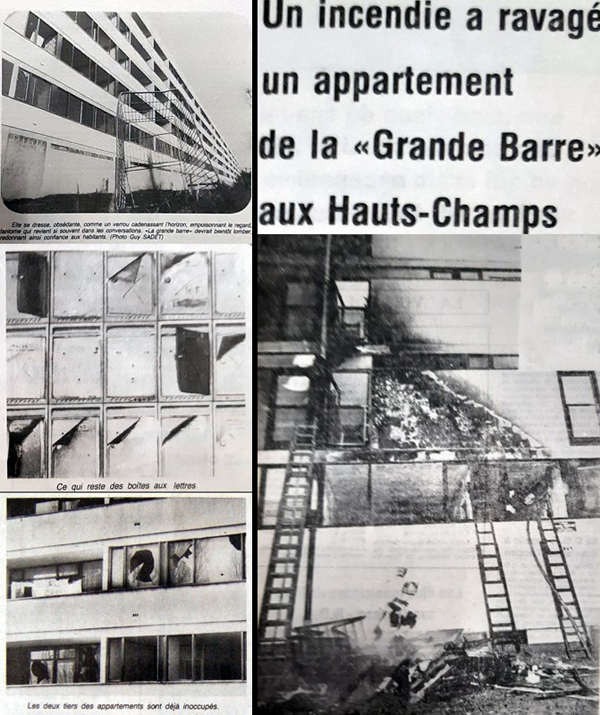

Toutefois, depuis 2009 des habitants de la Tour Breguet, avenue Schweitzer, dénoncent des incivilités, pannes d’ascenseur et dégradations et lancent 5 ans plus tard une pétition pour dénoncer les odeurs pestilentielles émanant des cages d’escaliers. Or en 2020, le mécontentement, relayé par la presse locale, est à son paroxysme avec présence de rats, odeurs irrespirables et dépôt d’encombrants dans les parties communes.

En 2021, la municipalité met en exergue une situation sociale dans la ville globalement en amélioration mais très contrastée. Un peu moins de la moitié de la population hémoise vit en effet dans un quartier en politique de la ville (quartier prioritaires dont le quartier Longchamp fait partie) et la part d’habitat social est au dessus de la moyenne de la MEL.

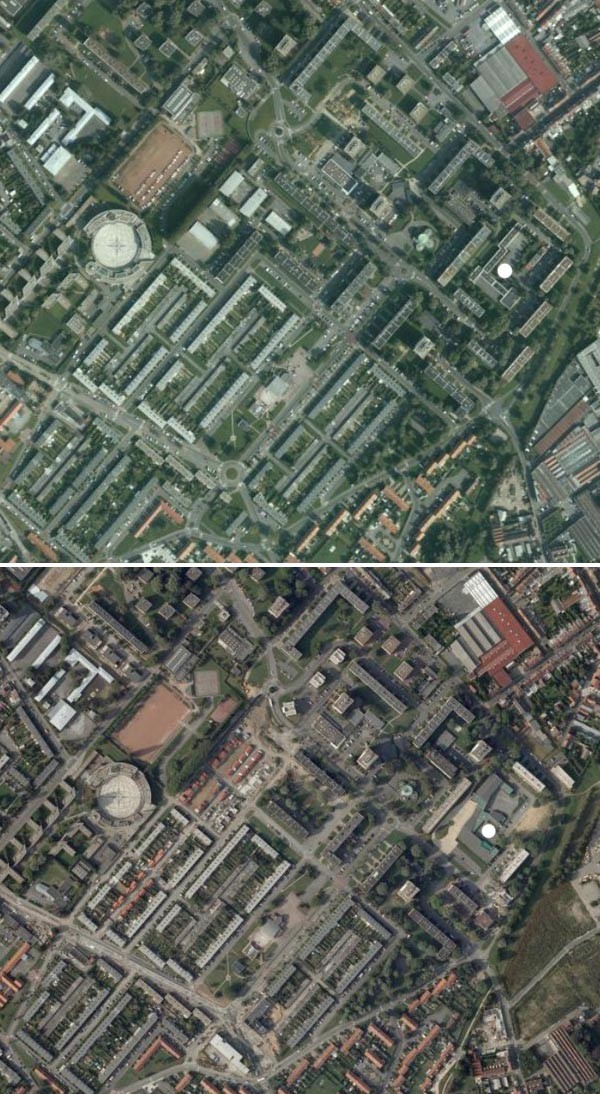

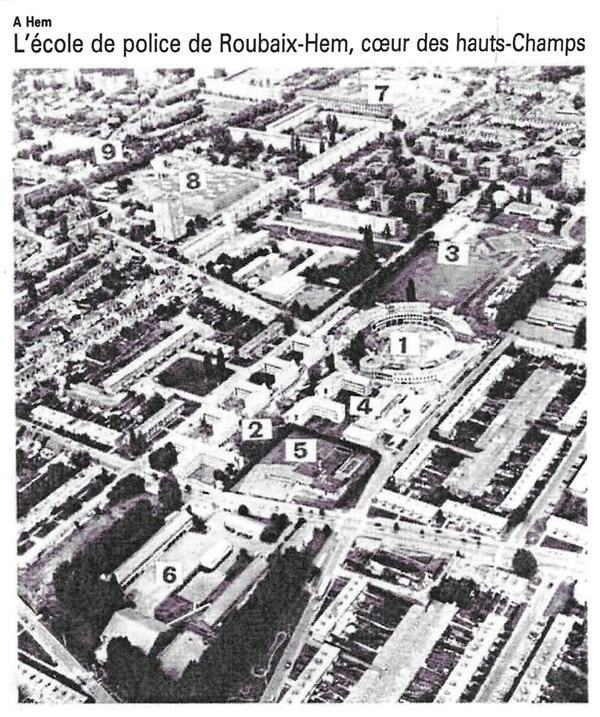

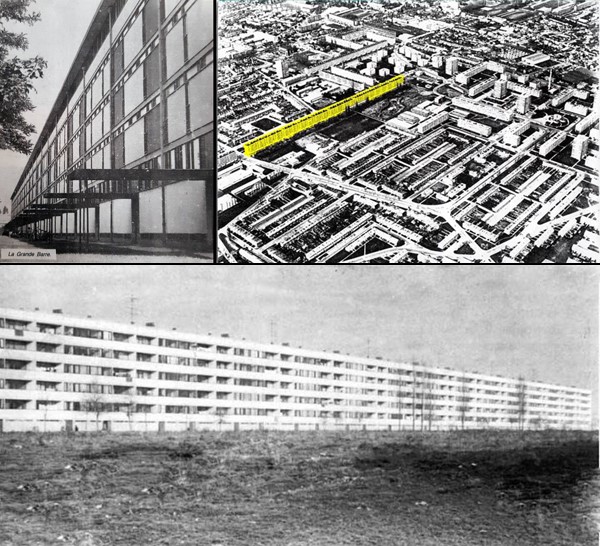

Le premier programme du plan de rénovation urbaine a permis de dédensifier, désenclaver et rénover les quartiers des Hauts Champs/Longchamp. Ainsi, en l’espace de 10 ans, 298 logements y ont été détruits et 364 construits. Il y a eu aussi des réhabilitations par centaines, des kilomètres de voirie réaménagés, un nouveau centre social, un centre commercial, des espaces verts…La physionomie et l’ambiance des quartiers nord, plus aérés, moins denses, moins bétonnés, a complétement changé. Reste la salle de sports attendue rue du Docteur Roux, face à l’école Saint-Exupery.

La première pierre de la nouvelle salle, le futur dojo, est posée en avril 2024 par Francis Vercamer, maire de la ville, en présence du vice-président de la région, de la vice présidente du département du Nord, du vice-président chargé des sports à la MEL et de la préfète déléguée pour l’égalité des chances. L’ouverture est prévue pour le dernier trimestre 2025.

Remerciements à l’association Historihem, la mairie de Hem et Richard Baron et Olivier de Solminihac pour leur ouvrage « Un temps de passage »