Ancienne route départementale n°19, de Lannoy à Saint-Amand, cette rue, longue de plus de 2 kms, s’est aussi appelée rue du Petit Lannoy jusqu’aux Quatre Chemins, avant de prendre le nom de rue de Lannoy puis, en 1925, son nom actuel : rue Jules Guesde. Elle part d’Hem Bifur et se termine rue de Lille à l’entrée de Lannoy.

Dans un premier temps notre étude se consacre à sa première portion entre Hem Bifur et l’intersection du boulevard Clémenceau. Au début du vingtième siècle, si le côté impair de la rue est déjà bordé de maisons, le côté pair quant à lui ne compte que fort peu d’habitations car de grands champs la bordent encore.

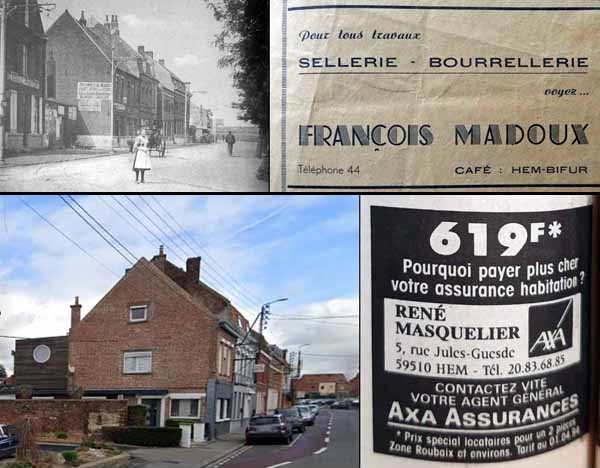

Au début du vingtième siècle, c’est le bourrelier et sellier F. Madoux qui y ouvre son estaminet au n°5 juste à côté de l’école communale Pasteur (sur le sujet de l’école voir un précédent article édité sur notre site). Sa publicité insiste sur le fait que l’on peut y manger à toute heure et il est fort bien positionné puisque l’arrêt des transports en commun se trouve juste devant son établissement.

Dans les années 1950, c’est une épicerie tenue par le couple Vaussy Delescluse qui investit le bâtiment avant de céder la place à Adrienne Picard et son entreprise de confection à façon durant les décennies 60-70 puis à la confection de Mme Vaussy dans les années 1980. Enfin, un agent d’assurance Axa, René Masquelier, s’y installe dans les années 1990.

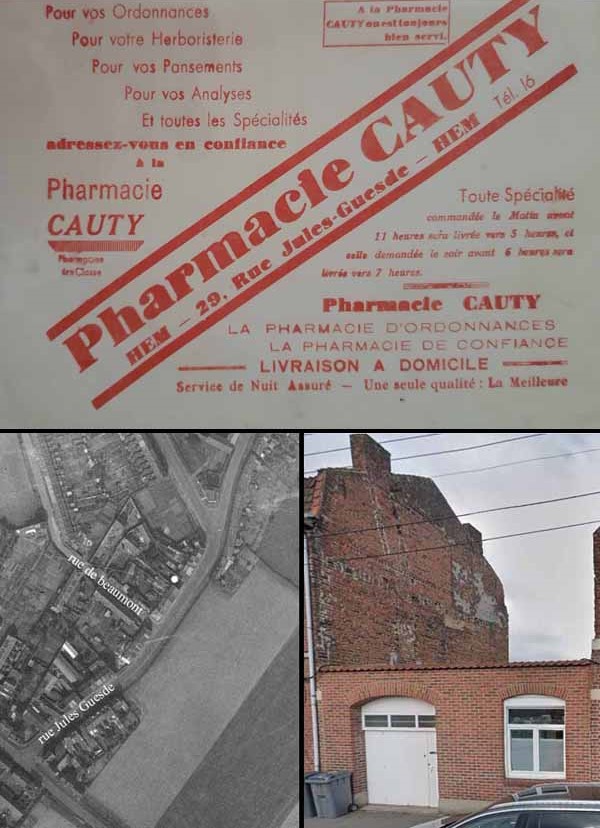

Le premier artisan à s’installer du côté impair de la rue, dans les années 1920, est un entrepreneur en maçonnerie : les frères Delecroix sont les successeurs de Charles Delecroix et installent leur petite entreprise au n°27 de la rue de Lannoy, où ils exercent encore à la fin des années 1930 mais on ne les retrouve plus dans les annuaires d’après-guerre. Actuellement le bâtiment est à usage d’habitation. Quant à la pharmacie Cauty voisine, au n°29, le bâtiment est incendié durant la 2ème guerre mondiale et n’est pas reconstruit dans l’immédiat.

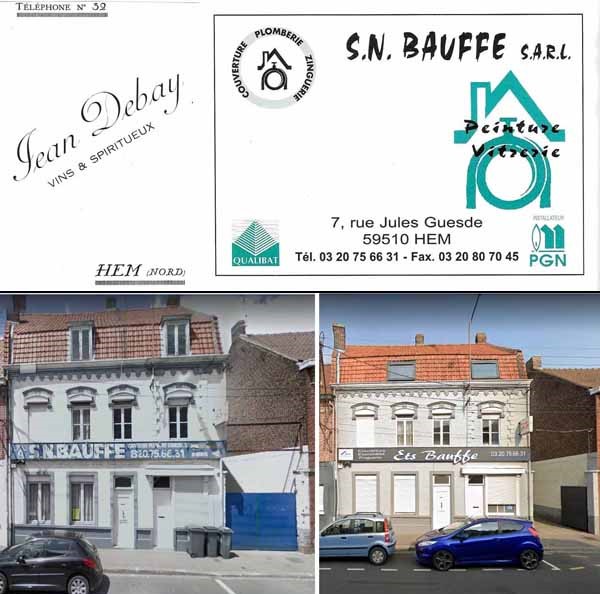

Puis un négociant en vins et spiritueux, Jean Debay, installe son commerce au n°7 de la rue et y reste jusqu’au début des années 1960, ajoutant même à son activité le lavoir de Bifur, durant la 2ème partie des années 1950. Le bâtiment est ensuite repris par un fabricant de toiles, Jean Hotot, qui y exploite son activité durant une vingtaine d’années. Au début des années 2000, c’est l’entreprise Bauffe ; couverture, zinguerie, plomberie, qui investit les lieux et s’y trouve encore aujourd’hui.

Côté pair, c’est Jules Duquesne qui s’ installe au numéro 2 rue Jules Guesde en tant que tonnelier et tenancier d’un café. Celui-ci a pour enseigne : « A Hem-Bifur » et la tonnellerie s’appelle Tonnellerie de la Bifurcation. Après-guerre le café reste dans la famille Duquesne puis le Crédit Mutuel Agricole s’installe juste derrière. (sur le sujet du café voir un précédent article édité sur notre site). Actuellement une agence de la Banque Populaire s’y trouve.

Puis le charron et maréchal ferrant Desmettre les rejoint en s’installant au n°6 après-guerre. Il y sera remplacé, au début des années 1970, par un négociant en fruits et légumes, H. Duthoit, qui y demeure une bonne dizaine d’années. Le bâtiment reprend ensuite un usage d’habitation.

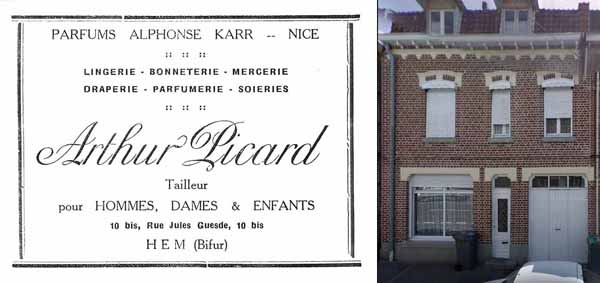

Arthur Picard installe son commerce au 10 bis de la rue du Petit Lannoy, à Bifur, au début du vingtième siècle. Il y exploite une lingerie, bonneterie, mercerie, draperie, parfumerie, soierie. Il est également tailleur pour homme, femme et enfant. On retrouve la mercerie Picard également après la deuxième guerre mondiale, au n°16 de la rue Jules Guesde (le n°10 bis n’existe plus) où elle demeure jusqu’au milieu des années 1950. Puis le bâtiment abrite un domicile.

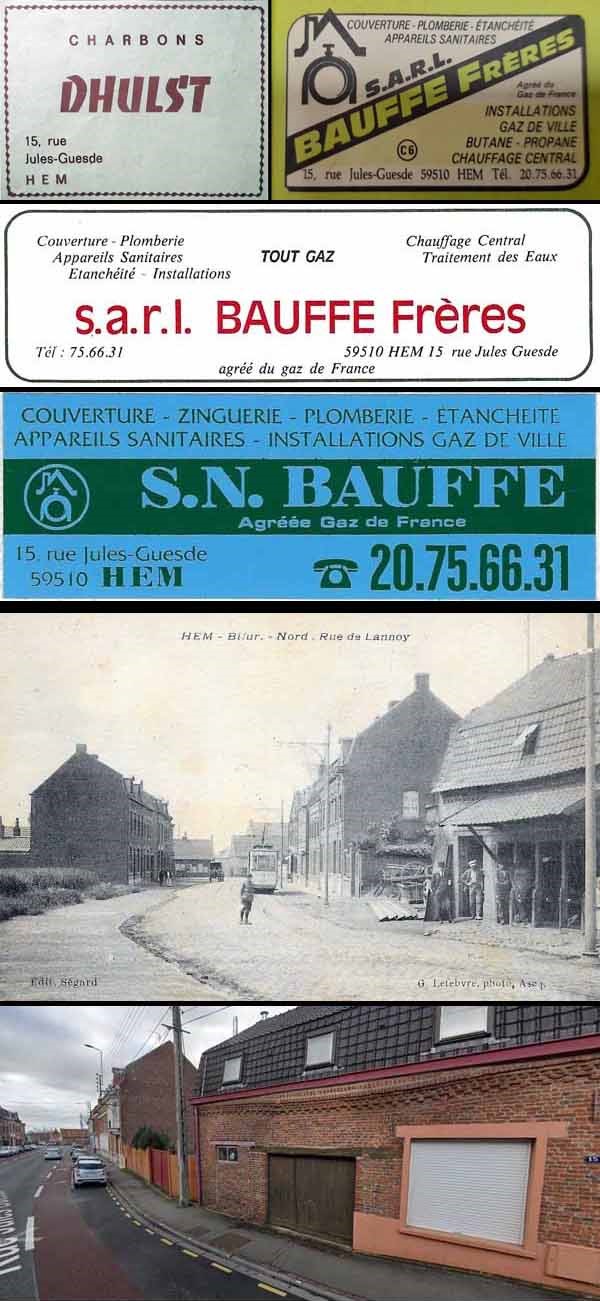

Au début des années 1950, Raoul Blaze, négociant en confiserie, installe durant une quinzaine d’années son entreprise au n°18 de la rue qui reprend ensuite un usage d’habitation. Il semble y avoir eu un charron à hauteur du n°15, comme on le voit sur une carte postale du début vingtième siècle. Le bâtiment sera ensuite occupé par le marchand de charbon Dhulst puis par l’entreprise de plomberie Bauffe dans les années 1950 et pendant une trentaine d’année avant le déménagement de celle-ci au n°7 tandis que l’ artiste peintre P. Dupretz y installe son atelier .

Le peintre Marcel Castil, installe son entreprise artisanale de peinture au n°12, également dans les années 1950 et pour une trentaine d’années avant de déménager. C’est le couple Rollin, Christine et Bernard, qui prend sa suite après quelques travaux d’aménagement, en 1982, avec sa boutique Hem Optique, jusqu’en 2016, année durant laquelle leur fille Audrey leur succède avec Nathalie Dubois, commerce toujours en activité de nos jours après quelques modifications de façade au fil des décennies.

Remerciements à l’association Historihem

A suivre…