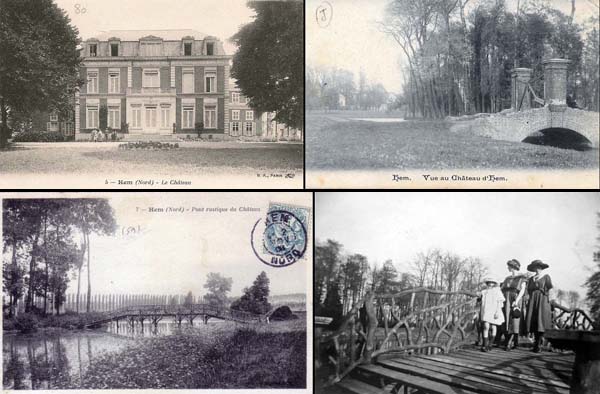

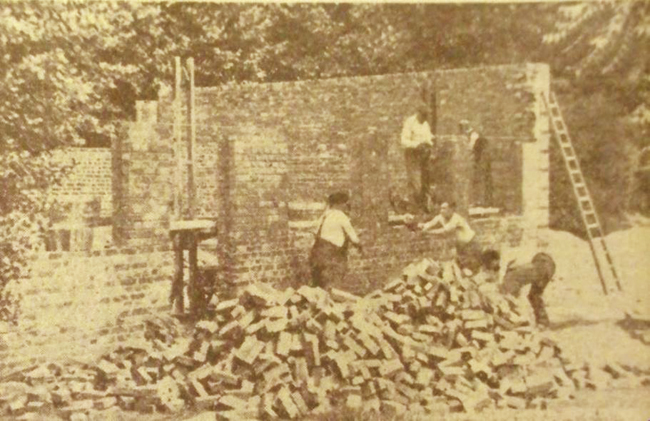

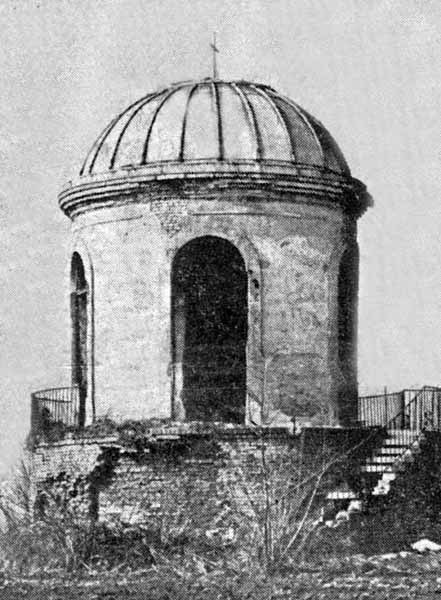

Après guerre, le château est réquisitionné pour servir de logement à des familles sinistrées et ce jusqu’en 1953. En 1945, il est racheté par un industriel lainier de Tourcoing, Mr Bossuyt, mais en 1953, l’entretien du bâtiment s’avérant trop difficile à assurer, le nouveau propriétaire décide sa destruction. Seule la chapelle reste debout pendant vingt ans encore au milieu de la plaine.

La ferme quant à elle est reprise par Gabriel Boddaert, le fils de Maurice, en 1962 et l’année suivante il supprime les chevaux de labour et mécanise les cultures. Le corps d’habitation situé derrière la ferme conserve encore quelques traces du château construit après 1920 et quelques piliers d’entrée de l’ancien jardin du château restent debout ainsi que la chapelle.

Puis en 1974, le petit-fils Bossuyt vend une partie de sa propriété à Mr Cornu qui en fait un Centre Equestre puis un Centre de Loisirs. Les petites écuries sont installées sur 7 ha possèdent 2 manèges olympiques et un parcours de cross. Elles assurent des leçons pour tous niveaux, l’hébergement et la vente de chevaux.

En 1976, c’est une grosse frayeur pour les propriétaires et leurs chevaux, quand un incendie se déclenche suite à une cigarette négligemment jetée sur un tas de paille qui embrase la toiture des écuries, alors qu’une trentaine de chevaux se repose dans les box. Fort heureusement tous sont rapidement évacués vers les manèges et les sapeurs pompiers de Roubaix parviennent à circonscrire l’incendie à un coin des écuries.

Quant à Gabriel Boddaert, le fermier, il démolit ce qu’il reste de l’ancienne chapelle d’un diamètre de 9 à 10 mètres. Cinq ans plus tard il exploite les 32 ha de terres et la ferme dont sa famille est l’occupante depuis 45 ans. Enfin son fils Pierre Yves reprend l’exploitation en 1999 tandis que sa sœur habite dans les dépendances de l’ancien château.

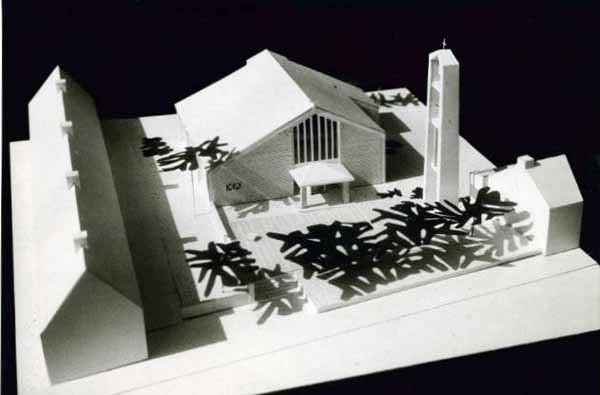

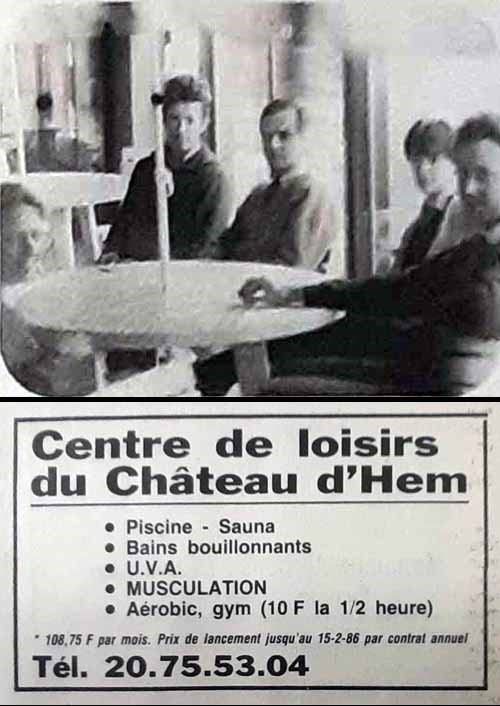

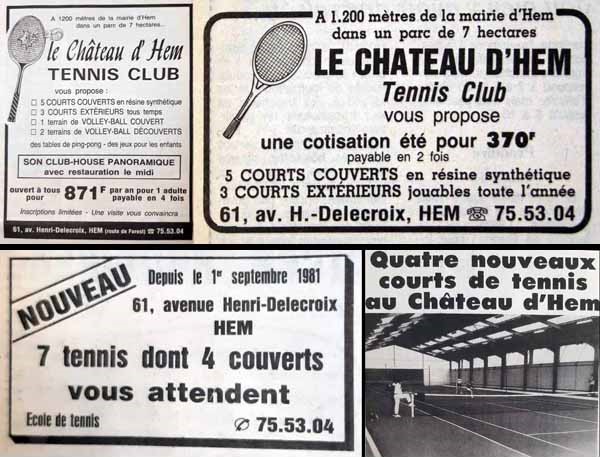

Dans les années 1980, le Château d’Hem de Jean-Claude Cornu devient synonyme de sports et les publicités et articles se succèdent dans la presse locale pour vanter la «vie de château pour sportifs»: tennis, piscine, sauna, bains bouillonnants, mais aussi aérobic, gymnastique traditionnelle, stretching, modern’jazz, côtoient une brasserie avec pianiste où se restaurer et se détendre après l’effort.

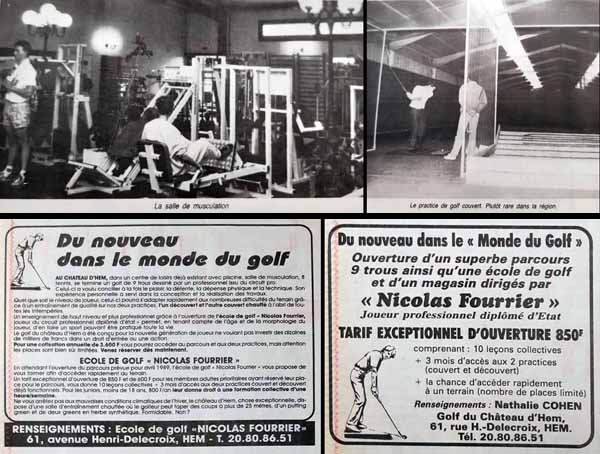

C’est le tennis qui, en premier lieu, ouvre les portes de ses 7 courts dont 4 couverts en septembre 1981, avec une école de tennis. Les 2 surfaces de jeu sont en shiste et en synthétique et s’y ajoutent un club-house rustique et des vestiaires et 3 enseignants sont mis à disposition des adhérents. Puis viennent s’ajouter au complexe sportif une salle de musculation et enfin un practice de golf et une école de golf avec Nicolas Fourrier joueur diplômé d’état.

A la fin des années 1980, le centre de loisirs a acquis une belle renommée et les publicités se font plus nombreuses dans la presse locale pour ce complexe niché dans un cadre verdoyant et bénéficiant d’un contexte historique prestigieux. En 2000 la carte Libersport tente de convaincre les amateurs de sport de rejoindre le centre.

Pourtant en 2003, le club de fitness exploité par Delphine Cornu et son époux, propriétaires des murs du Château d’Hem, racheté par son concurrent Ocea, déménage à Villeneuve d’Ascq, rue de la Cimaise, au grand dam de ses utilisateurs. Pour les activités de spa et d’équitation rien ne change. En parallèle, le site hémois, déjà doté de 2 salles de réception, est reconverti pour en accueillir 2 supplémentaires.

Le centre équestre et ses écuries sont toujours là dans leur écrin de verdure de 4 ha avec avec un centre de dressage ouvert à tous les cavaliers et le Horse Jump 59 dédié aux sauts d’obstacles qui s’adresse tant aux professionnels qu’aux particuliers. Quant aux petites écuries du Château d’Hem elles font gîte pour chevaux.

Le château propose également, aux professionnels comme aux particuliers, la location de 4 grandes salles de réception chacune avec jardin, entrée indépendante, allée d’accès et parking privé pour l’organisation de grands événements : mariages, anniversaires, séminaires, soirées à thèmes…

O’Green propose quant à lui une initiation au golf, des démonstrations de ce sport ainsi que des cours individuels ou collectifs. La terrasse du Green, restaurant traditionnel local, propose chaque semaine une nouvelle carte originale : une cuisine gourmande et riche de saveurs locales et traditionnelles.

Enfin depuis 2018, l’hôtel Kyriad a remplacé l’ ancien hôtel Campanile. Le domaine du Château d’Hem propose donc également des solutions de logement qui complètent les offres du complexe sportif et celles de locations de salle. Le cadre est accueillant et le changement d’enseigne a été l’occasion de travaux pour améliorer le confort des chambres.

Là où à la fin des années 1950, après la démolition du dernier château d’Hem, sur les terres de l’ancien marquisat, ne subsistait plus qu’une ferme entourée de champs s’est donc développé, dans un écrin de verdure un complexe de loisirs qui fait la part belle à la nature et qui cohabite avec la ferme toujours présente : le Château d’Hem, tel que les hémois le connaissent aujourd’hui.

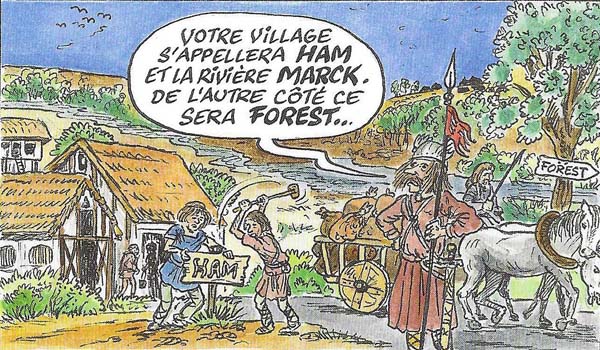

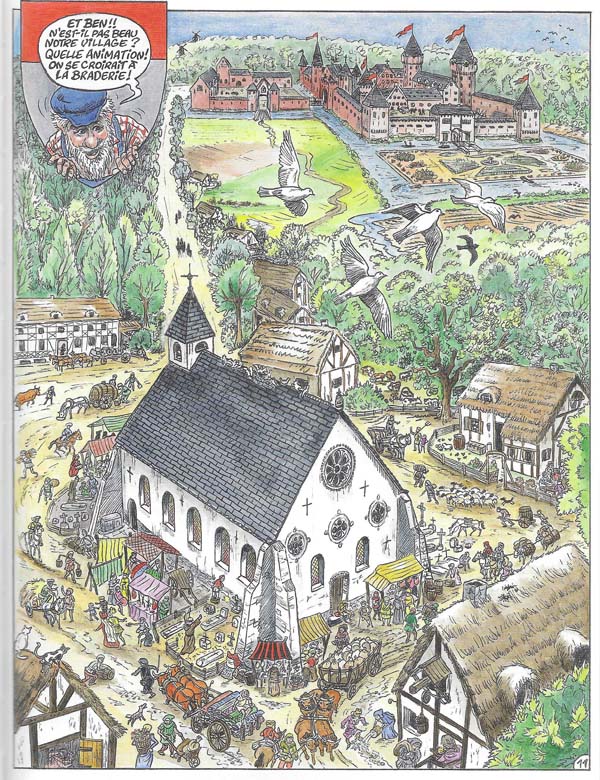

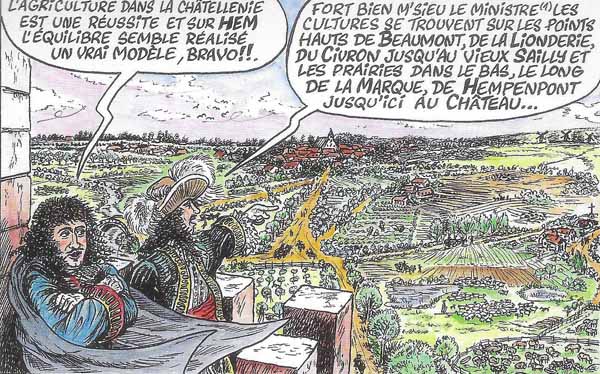

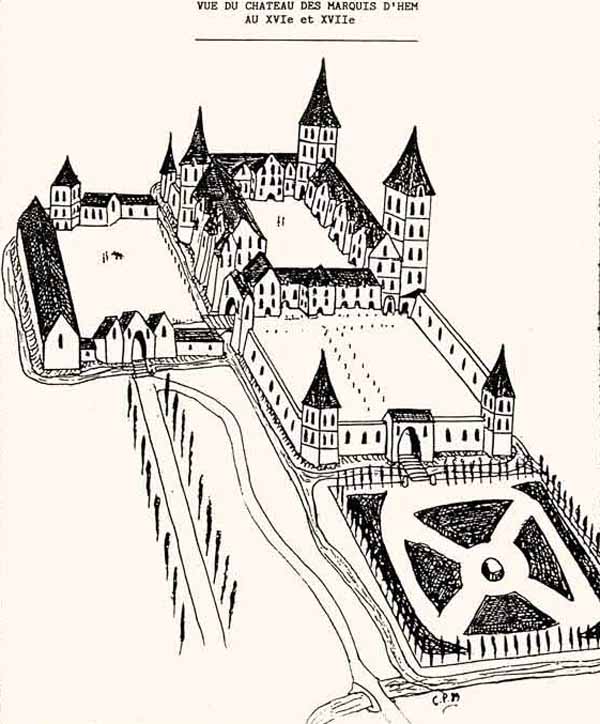

Remerciements à l’association Historihem ainsi qu’à André Camion pour son livre co-écrit avec Jacquy Delaporte Hem d’hier et d’aujourd’hui ainsi qu’à Jacquy Delaporte, Christian Teel et Chantal Guillaume pour leur bande dessinée Au temps d’Hem.