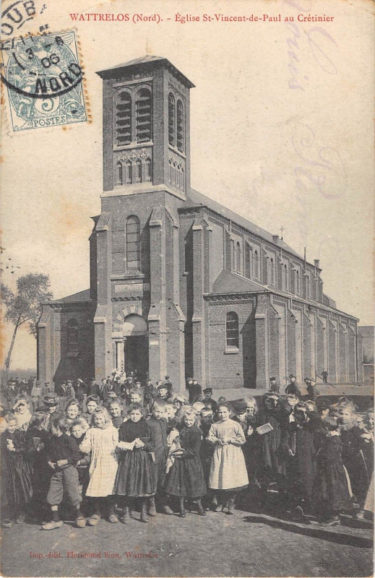

En mars 1906 se déroulent les inventaires à Wattrelos, l’église Saint Vincent de Paul n’y échappe pas. Après l’église Saint Maclou, on se dirige vers le Crétinier. Une étrange colonne se met en marche et la foule est difficilement maintenue à distance par la troupe et la gendarmerie. La cavalerie a pris les devants. Beaucoup de manifestants vont jusqu’au Crétinier et la foule est accourue nombreuse. Aucune notification n’avait été faite à l’abbé Coquériaux, curé de la paroisse. Quand les chasseurs arrivent, on est fixés, commente le Journal de Roubaix, une irrégularité allait être commise. Dès quatre heures, le commissaire Grimaldi de Roubaix, dirige le service d’ordre. Il fait dégager la place de l’église par la cavalerie qui repousse les curieux dans les rues voisines. L’infanterie établit ensuite des barrages de tous côtés pour isoler l’église.

Sur le perron, devant l’église close, se tiennent l’abbé Coquériaux et M. Delcroix doyen de Quesnoy sur Deule, originaire de Wattrelos. Il est cinq heures quand M. Prévot arrive en voiture avec ses deux témoins. Il présente sa commission. Le curé en prend connaissance et se plaint de l’illégalité dont il est victime. M. Prévot répond que M. le doyen de Saint Maclou avait été prévenu pour les deux églises. L’abbé Coquériaux donne alors lecture d’une protestation.

J’ai le devoir comme prêtre, comme pasteur, comme citoyen et comme français d’élever la voix en ce moment contre l’opération que vous avez mandat d’accomplir.

Un membre de la société civile de l’église s’associe à la protestation du curé. Ce dernier refusant d’ouvrir la porte, le commissaire Buchart procède aux trois sommations en frappant de la main sur un des panneaux de la porte. Aucune réponse. Les crocheteurs s’approchent, la porte est solide et maintenue de l’intérieur. On attaque la porte à coups de masse et une brèche est ouverte. Un battant s’entrebâille et derrière on aperçoit un enchevêtrement de chaises.

La foule est massée sur les côtés et manifeste son indignation par des cris hostiles. Liberté à bas les voleurs ! Quelques socialistes répondent par le chant de l’internationale et la flamidienne.

Les crocheteurs s’impatientent, l’un d’eux tente de passer par l’une des fenêtres, grimpe sur une échelle et va briser les vitres avec un marteau. Un capitaine du 43e lui ordonne de descendre au plus vite. Pendant ce temps les chaises s’accumulent sur la place en un tas qui augmente sans cesse. Les fidèles massés à l’intérieur reforment la barricade au fur et à mesure. Plusieurs crocheteurs qui ont failli être atteints demandent à être protégés.

Après trois quarts d’heure, la barricade est assez basse pour que des gendarmes puissent l’escalader. L’église est prise d’assaut. La brèche est élargie et livre passage à M. Prévot et ses témoins. Il y a trois cents personnes dans l’église qui chantent je suis chrétien. Il y a notamment MM Louis Dhalluin et Louis Delcroix, membres de la société civile de l’église. Le curé s’adresse à ses paroissiens et leur demande de rester calmes pendant l’inventaire. On récite le chapelet. Les témoins déclinent leurs noms à l’abbé Coquériaux. Après un rapide examen du mobilier de l’église, les sommations sont faites devant la porte de la sacristie qui est ouverte d’une simple pesée. L’inventaire ne donne lieu à aucun incident. On fracture une autre porte, celle du presbytère. Le percepteur déclare regretter qu’elle ait été ouverte de force. Quand il sort de l’église, il est six heures. La colonne se reforme pour regagner Roubaix ; à la barrière du Crétinier, quelques socialistes crient vive la loi, à bas la calotte à quoi répondent les cris de vive la liberté, à bas les voleurs. La colonne atteint la rue d’Alger et le calme se fait.

L’église Saint Vincent de Paul affrontera de nouveau une tempête d‘origine météorologique celle-là, le 16 avril 1924. Les rafales de vent et l’infiltration des eaux ont provoqué la chute de trois grosses pierres, mesurant 83 centimètres et pesant environ 70 kilos. Elles sont tombées du clocher de l’église. On ne signale heureusement aucun accident. Il est prévu que le service es travaux publics procède à la réfection du clocher.