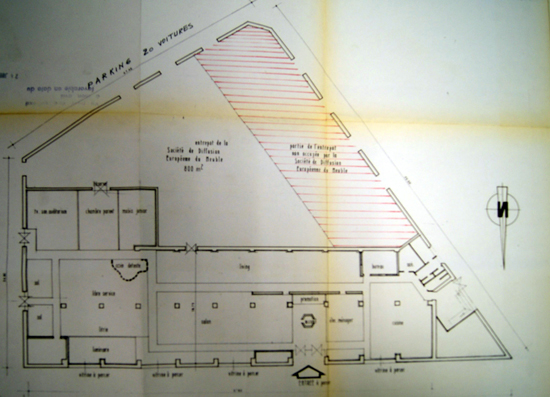

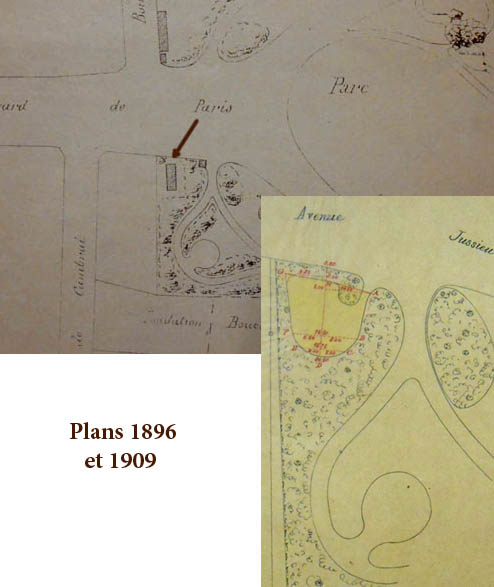

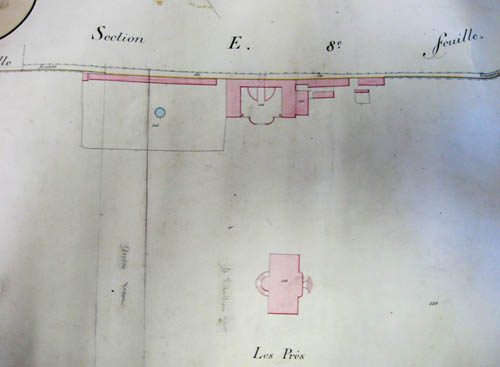

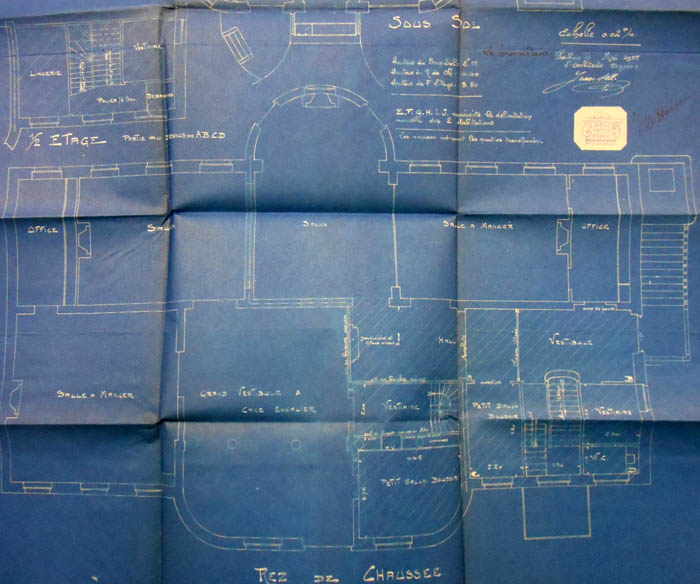

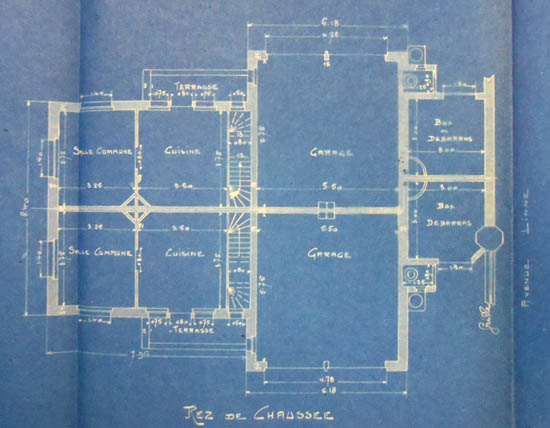

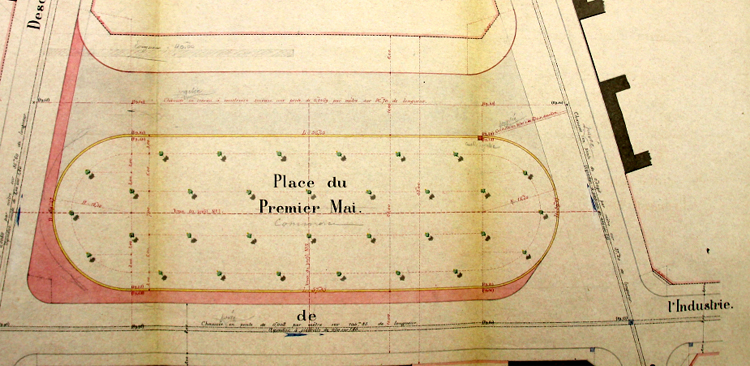

La Place Édouard Roussel se situe entre les rues d’Isly, de l’Industrie et Descartes. Elle présente une forme rectangulaire de 80 mètres de long sur 40 mètres de large. Les propriétaires des terrains requis pour sa construction furent Mme Veuve Louis Watteau–Tiers, rentière, demeurant 36 rue d’Inkermann et François Tiers, cultivateur, demeurant 29 Place du Trichon, tous parents du fermier du Trichon Auguste Tiers. Sur le plan apparaît déjà le commissariat de la rue des Arts, construit en 1880. Du côté de la rue de l’Industrie, il y a déjà les forts Sion et Briet.

Cette Place fait partie du projet des six places publiques1 de l’équipe municipale de Julien Lagache adopté par le Conseil Municipal en juin et décembre 1891. Il faut signaler que ces places ne sont pas destinées à être des parvis d’église mais plutôt à accueillir des marchés de quartier. Le 3 mai 1893, il est envisagé d’entourer le terre-plein central de deux rangées d’arbres. Sur les plans, la Place porte la dénomination de Place du 1er Mai. Cette appellation est remplacée dans les mois qui suivent par celle de Place du Commerce, pour faire bon voisinage avec les rues des Arts et l’Industrie toutes proches.

Il faut attendre 1898 pour la construction d’un aqueduc le long du front nord de la Place, alors qu’on déjà fait construire quelques maisons. Les travaux de pavage des chaussées suivront mais une des habitantes écrit au Maire de Roubaix en mai 1902, pour lui signaler l’état défectueux de la chaussée. Elle demande que cette chaussée soit pavée sur toute sa longueur et les riverains intéressés y participeront pour au moins un tiers, ce qui nous permet de connaître leurs noms : Melle Séverine Carpentier, MM. Dejonghe, A. Delescluse, M. Vandenbeulque et Louis Tiers.

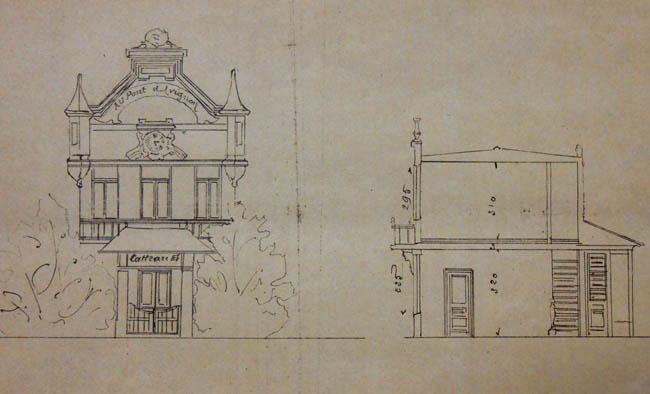

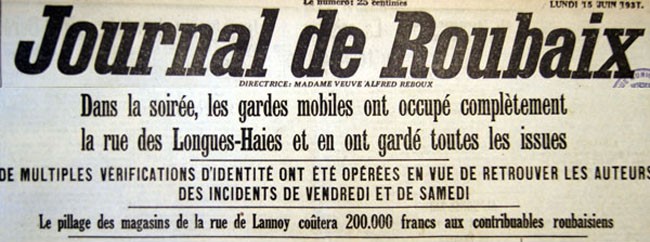

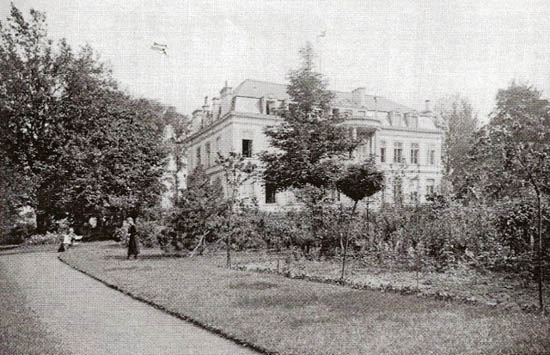

La place ne comprendra que neuf maisons qui seront numérotées de 2 à 18, les autres côtés du rectangle formé par elle étant repris dans les numéros des rues de l’Industrie, Descartes et d’Isly. La très belle maison située à l’angle avec la rue Descartes a été construite en 1904 par l’architecte Achille Dazin pour M. Louis Tiers. C’est le 18 septembre 1911 qu’on donnera le nom d’Édouard Roussel à la Place du Commerce suite au décès de ce fabricant de tissus, qui fut Maire adjoint de Roubaix et Conseiller général.

Qui habite aujourd’hui cette magnifique rangée de maisons ? De l’après seconde guerre au milieu des années quatre-vingt-dix, il s’agit plutôt d’une population de classe moyenne, locataire et donc très mobile. On y trouve un médecin, des représentants, des employés, un instituteur, un contremaitre, un expert du textile, des magasiniers et des ouvriers.

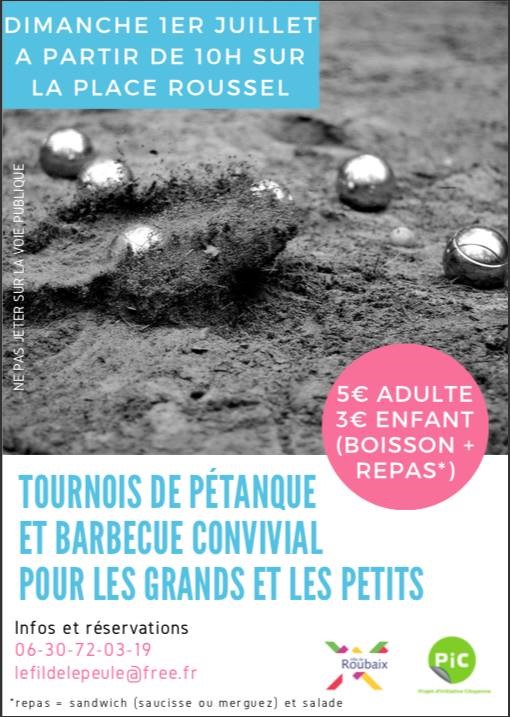

La place Roussel est un lieu très animé comme nous le prouve ce relevé des festivités contemporaines. En 2009 l’opération « Faites le printemps » se déroule Place Roussel autour de 5 grandes thématiques : Mesures initiatives liées aux économies d’énergie, les modes de déplacements, le tri et la réduction des déchets, manger sain et la nature en ville. Un atelier sur les nichoirs, Concours de fleurissement ! On récidivera en 2010. En 2015, c’est une fête organisée en quelques semaines, un rendez-vous imaginé pour fédérer les bonnes volontés autour du vélo. En 2016, à Roubaix, on danse sur les places ! De grands bals s’installent dans toute la ville ! Au programme du Bal des Quartiers Ouest : Adequat (chanson française et variété internationale), le 2 juin de 19h30 à 23h, Place Edouard Roussel. Plus récemment en 2018, l’association Le Fil de l’Epeule organise une journée de fête entre voisins sous la forme d’un tournoi de pétanque à partir de 10 h (il faut ramener ses propres boules) puis un repas convivial, salades et barbecue jusque 16 h. La manifestation est soutenue par la Ville de Roubaix et le PIC (projet d’initiative citoyenne).

1 Places de la Nation, du Progrès, Carnot, du Travail, de la Fraternité et du Commerce