Le Journal de Roubaix annonce en février 1877 la construction de la première ligne de tramways allant de la gare vers Wattrelos par les rues de l’Alma, du Grand chemin, St Georges, la grand place et la grand rue. L’ouverture a lieu cette même année, et on assiste aux premières circulations des cars, comme on les appelle. Ce sont de voitures à chevaux comportant des plate-formes ouvertes à chaque extrémité ; elles circulent sur une voie à l’écartement « normal », c’est à dire 1m44, identique à celui du chemin de fer. La voie traverse la grand place le long de l’église. Deux autres lignes sont mises en service, qui longent également le trottoir de l’église. L’une emprunte la grand rue et se dirige vers Tourcoing par les rues du collège et la rue de Tourcoing, l’autre emprunte les rues Neuve et de Lille vers Croix. Peu après, la ligne 3 quitte la grand place par la grand rue et se dirige vers Lannoy par la place de la liberté et la rue de Lannoy. Pour abriter les nombreux voyageurs, on construit en 1878 un premier kiosque devant St Martin.

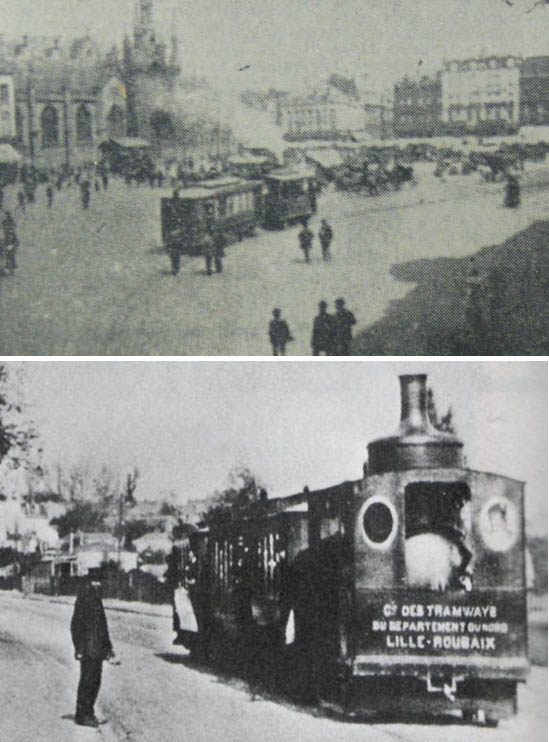

Presque aussitôt, la compagnie des tramways du Nord inaugure une ligne venant de Lille par Croix. Elle pénètre dans Roubaix par la rue de Lille, suit la rue Neuve, et a son terminus de l’autre côté de la place, devant la Bourse. Cette ligne, baptisée F, est empruntée par des tramways à vapeur, d’abord à l’essai, puis définitivement en 1883. Les rames sont composées d’une locomotive système Francq et d’une remorque, souvent à plate-forme centrale. L’écartement du matériel roulant est également de 1m44, ce qui permettra aux deux compagnies d’utiliser la même voie.

Ces deux compagnies, celle de Lille et celle de Roubaix-Tourcoing, emprunteront donc la même voie de la grand-place à Croix, puis, à la suite d’un accord, les TRT abandonneront la voie qu’ils exploitent aux TDN en 1880. A ce moment, la zone devant l’église est dévolue aux voitures à chevaux des TRT, et celle devant la mairie et la bourse aux remorqueurs à vapeur des TDN .

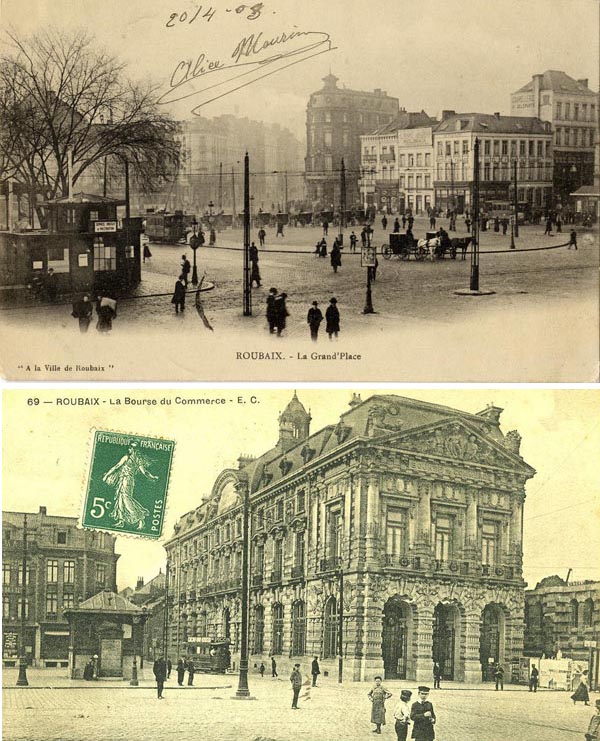

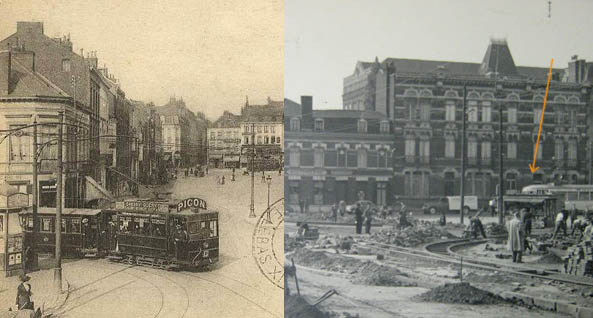

Pour alimenter les machines, on installe une prise d’eau devant la bourse, ce qui déplaît à certains élus et fait l’objet de discussions acharnées au conseil municipal. Ce même conseil s’indigne en 1887 de ce que la compagnie lilloise encombre la place pour charger et décharger ses fourgons de messagerie. Une photo de l’époque nous montre au fond un fourgon des TDN en stationnement, et au premier plan les voies des TRT. Le kiosque à musique n’est pas encore construit.

1882 voit la faillite de la compagnie roubaisienne. Un syndic s’occupe d’assurer les circulations à titre provisoire. On crée alors la compagnie nouvelle tramways de Roubaix-Tourcoing qui abandonne la traction animale pour miser sur l’électricité, la voie normale (1m44 d’écartement) pour la voie métrique (1 mètre).

L’ inauguration des nouvelles installations aura lieu en automne 1894.

Les voies devant l’église sont au nombre de quatre ; elles se réduisent à une seule à l’entrée de la grand rue.

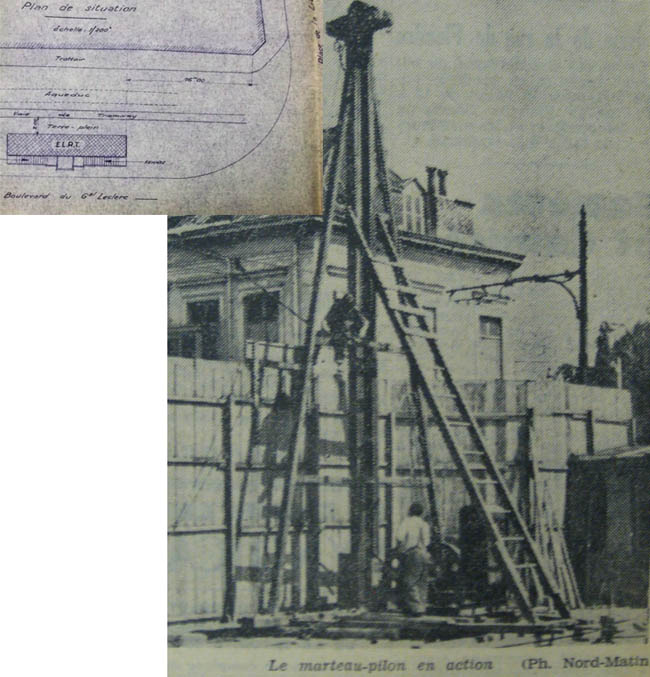

En 1896 on profite du percement de l’avenue de la gare, réalisé en 1882, pour implanter une ligne directe entre les deux places. Pour éviter l’engorgement des voies face à l’église, cette ligne 3, ou ligne de Lannoy, va contourner le rond point central et le kiosque à musique et placer son arrêt côté mairie, avec deux voies le long du terminus des TDN. Elle prendra ensuite la rue du Château pour gagner le boulevard Gambetta par la rue Pierre Motte. Devant l’église, une autre aiguille à droite, placée après le rond-point rejoindra cette même ligne.

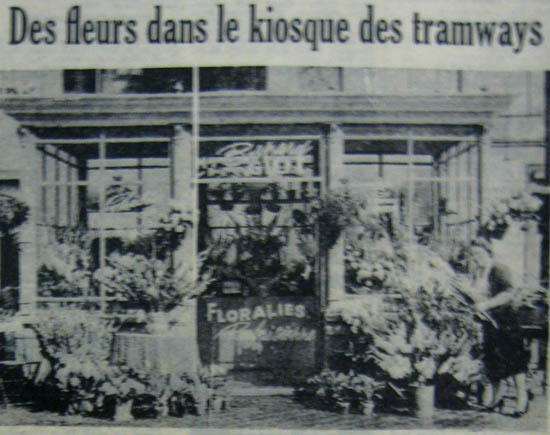

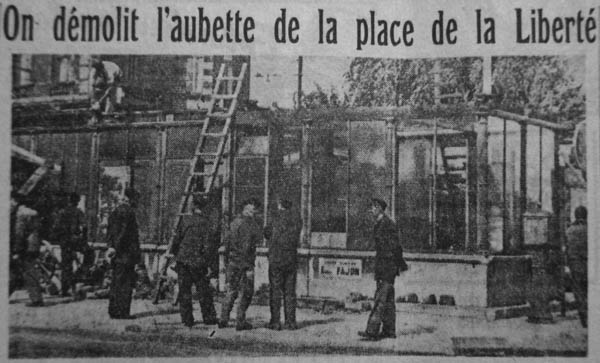

On voit ci dessous sur la première photo à gauche une rame des TDN atteignant son terminus et, au centre, une voiture des TRT de la ligne de Lannoy. Sur la seconde, on remarque un ancien tramway hippomobile placé là par la compagnie à poste fixe et servant provisoirement d’abri aux voyageurs pour Lannoy à la demande de la municipalité. Pour le remplacer, on convertira ensuite en abri le kiosque situé près de la bourse, au coin de la rue du château.

En 1902 La ligne lilloise passe à la traction électrique. Il faut soutenir la ligne de trolley par des poteaux, mais aussi en installant des rosaces sur les bâtiments, et notamment la façade de la mairie, ce qui occasionne beaucoup de discussions au conseil municipal.

La voie rue neuve est maintenant à quatre files de rails puisque les deux systèmes d’écartement y cohabitent.

Une photo de 1908 nous montre l’état de la place. A gauche, le kiosque-abri mis à disposition et chauffé par la mairie. A sa droite, une voiture venant de Lannoy et, de l’autre côté du rond-point dont le kiosque à musique a disparu, une voiture des TRT stationne devant St Martin. Notez que les fiacres sont encore nombreux autour du rond-point. La suivante (photo collection particulière) nous permet de voir une voiture emprunter la rue du Château vers Lannoy. Le bâtiment central de la mairie n’est pas encore terminé.

A suivre…

Les autres documents proviennent des archives municipales et de la médiathèque de Roubaix