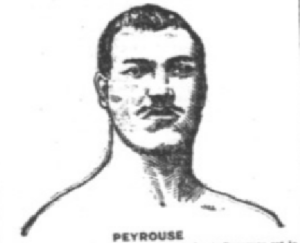

L’événement, c’est le match de lutte qui doit avoir lie le lundi 29 janvier 1900 à l’Hippodrome de Roubaix entre les lutteurs Nourlah et Peyrouse. Le colosse turc engagé dans la « ceinture d’or » à Paris, tombe tous ses adversaires avec une grande facilité. Sa masse prodigieuse de 154 kgs est un atout extraordinaire. Il n’a jamais été battu. Peyrouse est moins imposant mais il est un challenger intéressant. Très grand, sec et nerveux, il est capable dans un effort calculé de triompher de son adversaire, car il possède à fond la science de la lutte.

Les attractions diverses qui composent les autres parties en feront une véritable soirée de gala. La société de gymnastique l’Ancienne participe à la fête ainsi que l’excellente fanfare du centre (70 exécutants). M. Jules Vroman, chef de l’Ancienne a composé pour cette soirée un grand ballet en trois parties intitulé la Moisson. Ballet accompagné par la fanfare sous la direction de M. Albert Duhamel. Puis on prévoit une fine comédie représentant une scène de la vie militaire, un travail artistique de gymnastique et une batoude américaine (sorte de tremplin), il y en aura pour tous les goûts.

Nourlah, ou Nouroula Hassan est né en 1866 à Sebournia (Bulgarie Turque). Il mesure deux mètres et pèse 155 kgs. D’une force herculéenne, il a étudié de manière approfondie la lutte et spécialement la lutte française dont il connaît toutes les finesses et qu’il pratique avec autant d’élégance que de souplesse. Venu en France pour la première fois en 1895 avec Youssouf et Kara Osman, il n’a jamais connu la défaite depuis.

Peyrouse dit le lion de Valence est le plus grand par la taille et le poids, de tous les lutteurs français. Il mesure 1,95 m et pèse 122 kgs. Né à Montélimar le 26 juin 1872, il a tombé tous les lutteurs du midi et a encore progressé depuis un an. Ce sera donc une vraie lutte de géants.

Nourlah a tombé successivement les plus redoutables lutteurs comme Constant le boucher, Dumont le havrais, Aimable de la Calmette, Cresté, Van den berg. D’autres ont préféré s’abstenir, comme Pons, Pytlanslovski malgré les dix mille francs de prime au défi.

Le règlement de la rencontre sera celui des championnats du monde à Paris avec interdiction des coups suivants : colliers de force, cravates, retournements de bras, crocs en jambe, torsions de doigt. L’adversaire soit être accompagné à terre ; la durée des reprises est fixée à 15 minutes. Bref, la lutte française à mains plates, dans son caractère de simplicité imposante.

Un jury impartial est composé de M. Victors directeur du Nord Sportif, Leplat du journal des sports et Damez du Vélo. L’arbitre sera M. Émile Truffaut un des sportsmen les plus compétents de notre ville.

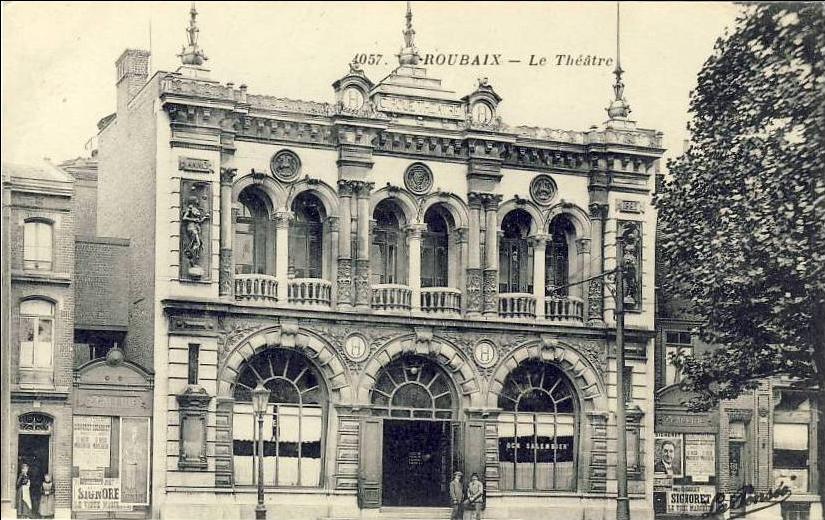

Les portes de l’hippodrome sont ouvertes à sept heures et demie et c’est salle comble ! Cependant Peyrouse fait défaut, empêché par la maladie. Heureusement les organisateurs ont un adversaire à opposer au turc, c’est un redoutable champion belge, Van Thys, qui a fait preuve de courage et d’une science approfondie de la lutte. Nourlah n’a pas pu en venir à bout en une reprise. Le belge avec crânerie attaque sans cesse le turc qu’il met au tapis plusieurs fois sous les applaudissements. Mais Nourlah a raison de Van Thys dès le début de la seconde reprise et lui fait toucher les épaules par un bras roulé à terre. L’arbitre siffle la fin. Le combat a duré 16 minutes et 3 secondes.

Les autres numéros ont été très appréciés : avec une réserve pour la scène militaire qui aurait pu être mieux choisie. La Fanfare du centre a ouvert avec deux morceaux bien exécutés, les mouvements ont été rendus avec une précision remarquable par les gymnastes de l’Ancienne, comme les exercices au tremplin, les luttes libres et les sauts périlleux font honneur aux gymnastes et à leur chef M. Vroman. Enfin une mention spéciale au ballet la Moisson. On a terminé avec le tirage de la tombola de l’Ancienne. Une belle soirée de gala.