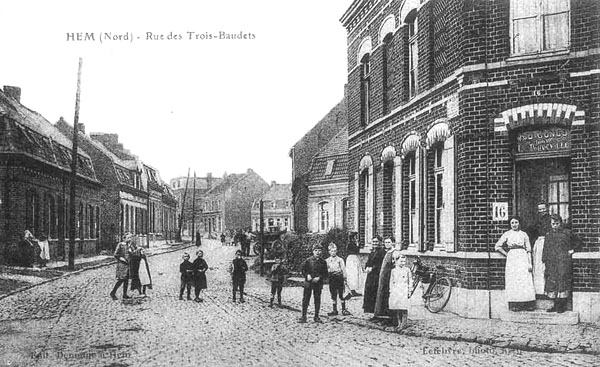

Jean Leplat nait à Hem, en 1900, de parents cultivateurs. Son père, Désiré Leplat, a construit, quelques années avant sa naissance, le bâtiment abritant le café du Congo, au coin de la rue des Ecoles et de la rue des Trois-Baudets (actuellement 76 rue Jean Jaurès). L’établissement est ouvert par Alphonse Delattre, un tisserand, puis repris par Mr Penneville qui y organise des combats de coqs.

Etudiant en médecine en Lorraine, puis médecin major en Allemagne, Jean épouse, en 1925, Adrienne Coudert dont il aura 2 enfants. Il installe son cabinet médical 200, boulevard Delory (actuellement avenue De Gaulle) où se trouve également le domicile conjugal.

Pendant la deuxième guerre mondiale, sa première épouse décède en mars 1941 et, en décembre 1941, alors qu’il est prisonnier de guerre, il épouse en secondes noces Isabelle Verret. Médecin capitaine de réserve, au cours de sa captivité, il a l’occasion de soigner de nombreux prisonniers de guerre belges, ce qui lui vaut une lettre de félicitations de la part du gouvernement belge.

Il se dépense beaucoup au cours d’une épidémie de typhus et tombe malade à son tour. En 1943, il est rapatrié pour raison de santé. Après guerre, le médecin installe son cabinet médical au 76 rue Jean Jaurès, à l’angle de la rue des Ecoles, où il exercera jusqu’à sa retraite.

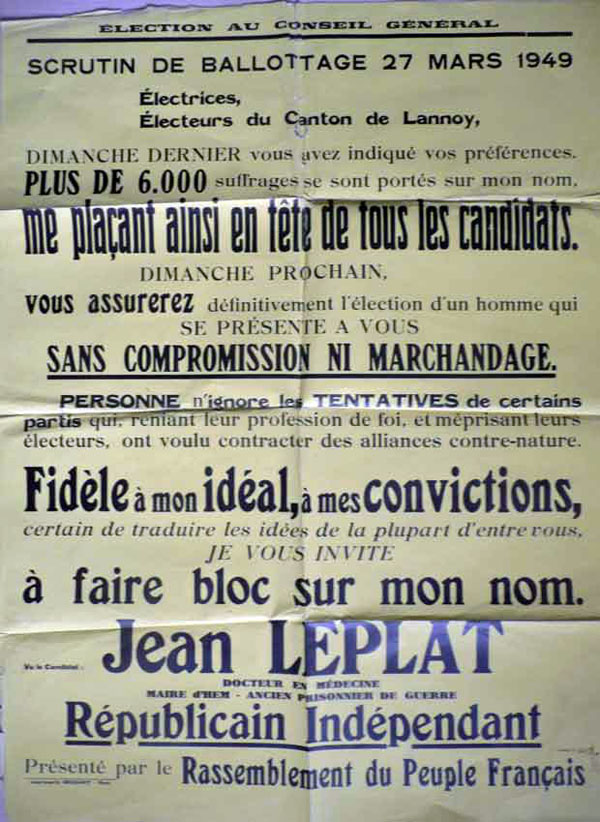

Suite aux élections municipales du 26 octobre 1947, le docteur Jean Leplat, conseiller municipal de 1929 à 1935, prend les fonctions de maire de Hem, avec Georges Marquette et Alexandre Windels pour adjoints. Il va assurer pendant 30 ans les fonctions de premier magistrat d’une ville dont la population va quadrupler pour passer de 6105 habitants après-guerre à 23183 habitants 30 ans plus tard. Deux ans plus tard, en 1949, il devient conseiller général du Canton de Lannoy et le restera jusqu’en 1961.

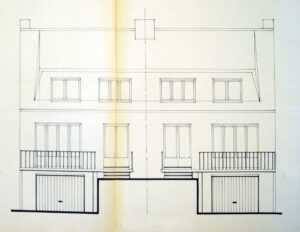

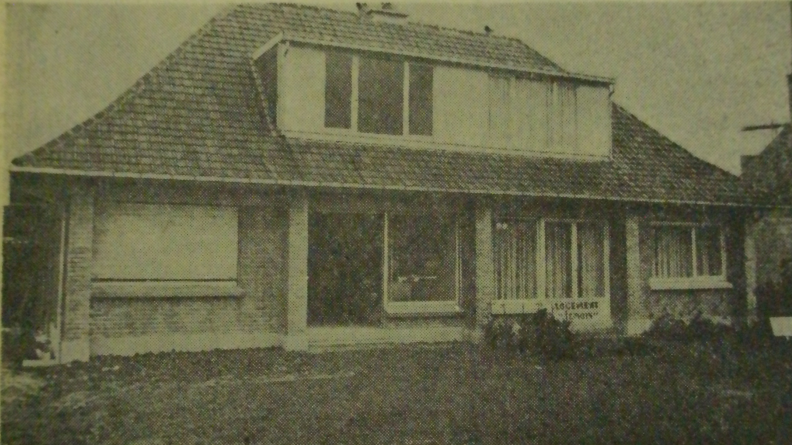

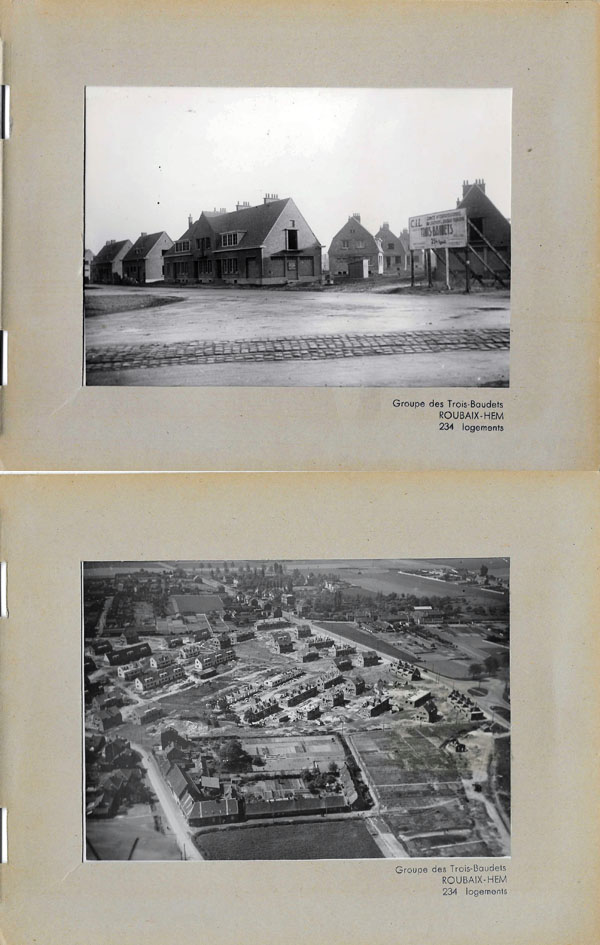

Si l’entre-deux-guerres a vu se construire dans l’ancien bourg rural une nouvelle génération d’habitations ouvrières, les habitations à bon marché, rue Victor Hugo, rue de Beaumont ainsi que la cité « loi Loucheur » aux Trois Baudets, c’est à partir de 1948 qu’avec la cité des Trois Baudets commence le processus de croissance de la ville d’Hem.

Sous l’égide de deux sociétés d’habitations à loyer modéré (HLM-CIL) va dès lors s’ériger une série de cités sur 3 générations :

-

de 1948 à 59 les cités jardins de Beaumont et Trois-Baudets

-

1959 à 1967 la première génération d’HLM industrialisées sur la plaine des Hauts-Champs (où se trouvera un collectif à 4 niveaux de 450 mètres de long : la Grande Barre)

-

de 1967 à 1975 l’ensemble de Longchamp, des cités des Trois Fermes, de la Lionderie, des Provinces et de la Vallée

Puis une série de lotissements de plus haute gamme se réalise plus au Sud dont le plus important est celui de la Marquise, à la Tribonnerie, sur les terres de l’ancien château du même nom.

De nombreuses artères nouvelles sillonnent alors ces quartiers et l’administration municipale répartit leurs dénominations selon un plan bien concerté pour faciliter la recherche des visiteurs :

-

à Beaumont, en mémoire de l’exposition de 1911 et du terrain éphémère d’aviation, les aviateurs célèbres : Védrines, Roland-Garros etc

-

aux Hauts-Champs les médecins : Laennec, Ambroise Paré etc

-

aux Trois-Baudets les héros prestigieux : Surcouf, Saint-Exupéry etc

-

à la Tribonnerie les grands peintres modernes : Matisse, Vlaminck etc

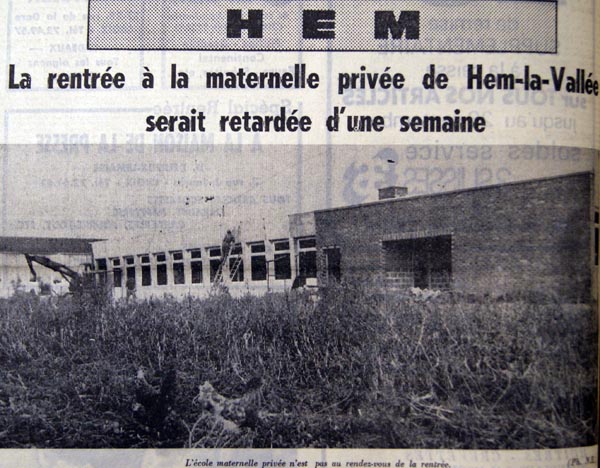

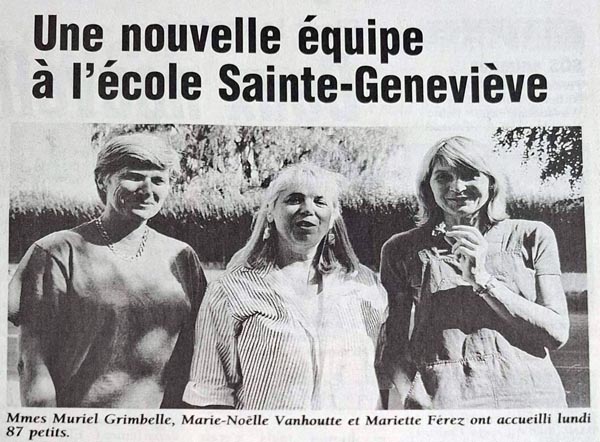

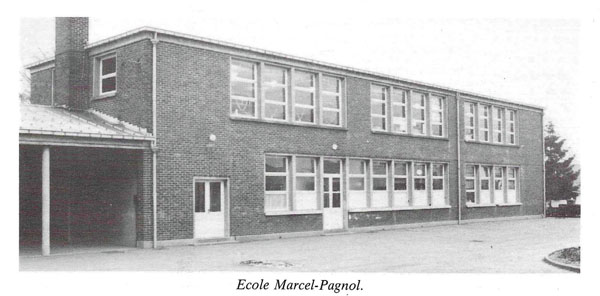

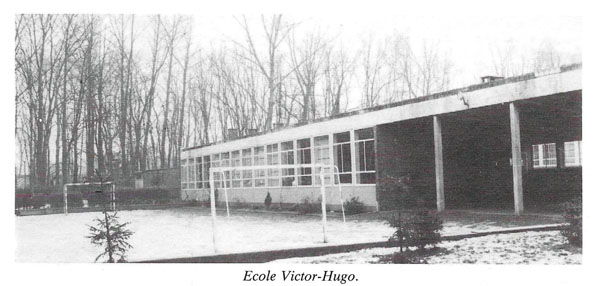

Qui dit population nouvelle dit création d’écoles et c’est ainsi que la municipalité décide, dans les années 1950, d’acquérir un terrain rue du Maréchal Foch pour y construire l’école maternelle La Fontaine, puis d’implanter un groupe scolaire dans le quartier de Beaumont à savoir l’école Marcel Pagnol (maternelle et primaire).

Ce projet sera retardé par l’affaire de Beaumont, la ville de Roubaix souhaitant créer un cimetière sur la plaine de Beaumont. (sur ce sujet voir un précédent article intitulé Cimetière de Hem dans lequel l’affaire est longuement évoquée). Jean Leplat n’hésite pas alors à s’impliquer personnellement en s’opposant au maire de Roubaix.

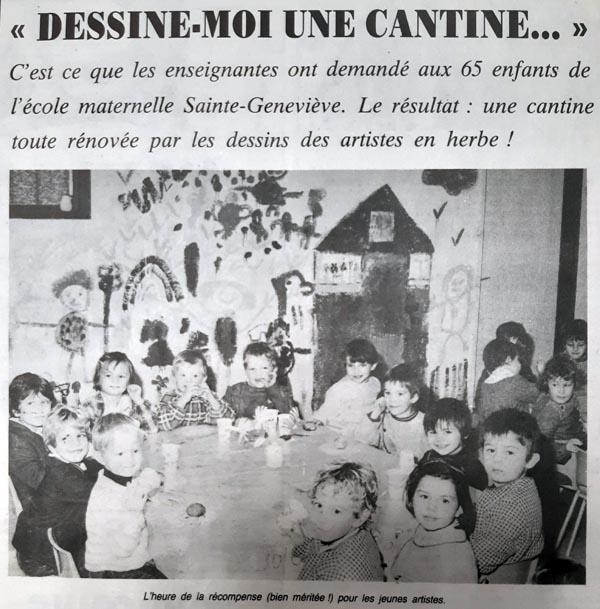

Puis l’équipe municipale décide de se servir du parc de la mairie pour y faire bâtir l’école du Parc (maternelle et primaire). La création d’un service de cantines scolaires date de la fin de cette décennie avec un réfectoire pour les écoles des Trois-Baudets, un pour l’école du Parc et un à Beaumont.

A suivre…

Remerciements à l’association Historihem ainsi qu’à André Camion et Jacquy Delaporte pour leur ouvrage Hem d’hier et d’aujourd’hui.