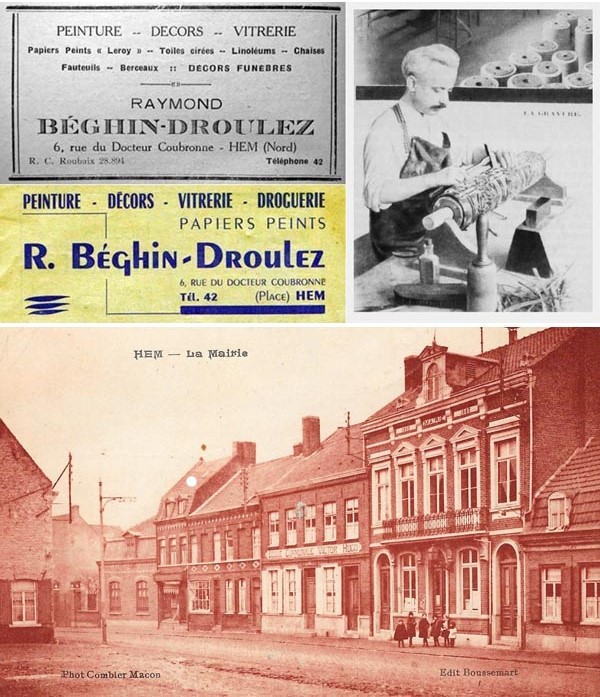

C’est au n°6 de la rue du Docteur Coubronne, qui mène à la Grand-Place, que Raymond Beghin-Droulez ouvre son petit magasin de droguerie, peinture, décors, vitrerie et décors funèbres, dans les années 1930. Il y commercialise également les papiers peints Leroy (récompensés aux expositions universelles de 1855 et 1867), des toiles cirées, des linoleums, des chaises, des fauteuils et des berceaux…Dans l’annuaire de 1945, il est répertorié à la rubrique peinture.

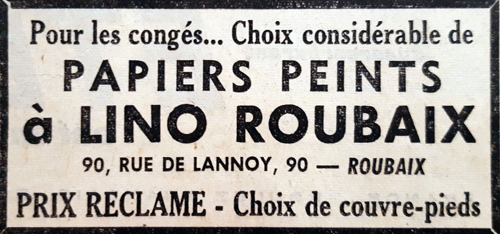

Son commerce est si proche de la Place que l’adresse figurant sur les publicités est double : à la fois 6 rue du Docteur Coubronne et Place d’Hem. Par ailleurs, on retrouve une publicité de Léon Beghin-Gauquié, lequel a pour adresse Grand-Place à Hem, et qui commercialise : papiers peints, toiles cirées, linoleums, mais aussi chaises, fauteuils, berceaux, décors funèbres, plaques en marbre, ripolins, émail et couleurs.

Ce n’est qu’au milieu des années 1950 que la droguerie devient également une entreprise de pompes funèbres et apparaît dans les 2 rubriques de l’annuaire Ravet Anceau. Dix ans plus tard R.Beghin est toujours répertorié comme peintre tandis que Mme JP Top Beghin tient la droguerie.

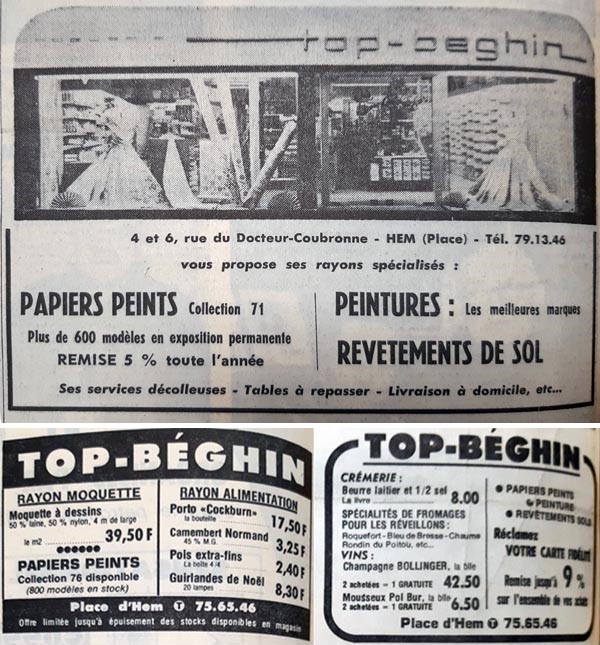

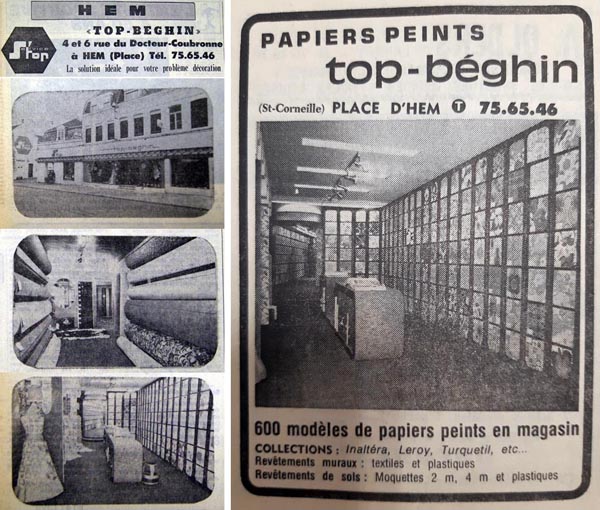

En février 1968, la droguerie Top-Beghin inaugure un magasin agrandi et rénové. Le commerce reprend en effet les n° 4 et 6 de la rue du Docteur Coubronne. Le couple Top y a convié de nombreuses personnalités de la municipalité et de la chambre de commerce. Du champagne est offert et Jean-Pierre Top propose à ses invités de circuler dans les rayons pour y admirer l’immense choix de peintures et papiers peints mais aussi la gamme d’outils et produits d’entretien.

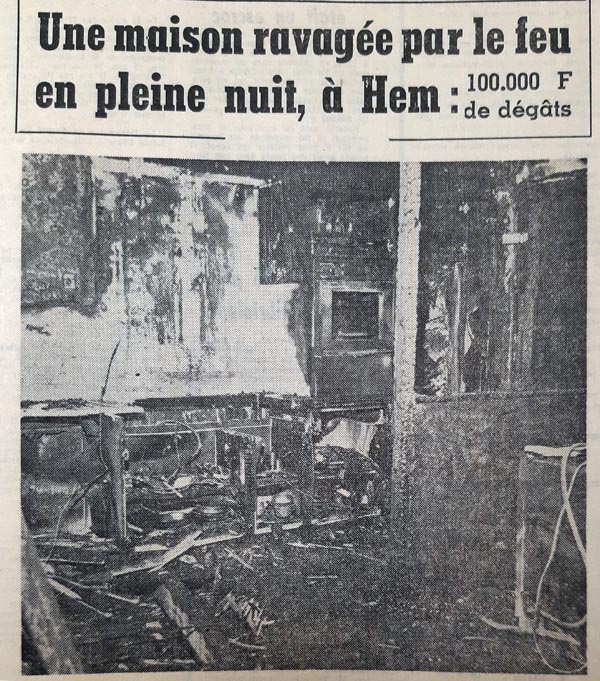

Malheureusement, 3 ans plus tard, l’immeuble abritant le magasin refait à neuf est la proie d’un incendie qui démarre à l’étage dans la cuisine tandis que Mr et Mme Top terminent leur journée de travail au magasin. Les époux parviennent à grand peine à sortir leurs enfants qui dormaient au second étage du n°6, tout juste restauré, avant l’arrivée des pompiers. L’habitation est inhabitable mais le magasin ne subit que peu de dégâts dus essentiellement aux fumées et à l’eau déversée par les soldats du feu pour venir à bout du sinistre.

Le commerce peut donc continuer son activité et proposer en 1971 ses rayons spécialisés : papiers peints, peintures, revêtements de sol, mais aussi ses services : décolleuses, tables à repasser et livraisons à domicile. Mieux, un an plus tard c’est Service Top, supérette d’alimentation, qui est proposée à la clientèle avec son alimentation générale mais aussi ses rayons spéciaux : frais, surgelés, et cave aux vins.

Service Top obtient en 1974, après l’achèvement d’importants travaux d’agrandissement et de rénovation, un quart de page dans la presse locale pour vanter : « la solution idéale pour votre problème décoration ». 600 modèles de papiers peints se trouvent alors en exposition permanente dans le secteur du magasin qui leur est consacré, la partie réservée à la peinture et la droguerie fait également l’objet d’un soin extrême notamment pour la présentation de l’éventail des couleurs proposées, et les moquettes sont positionnées sur des présentoirs grande largeur…

C’est en 1978 que Top-Beghin met en service une chambre funéraire pourvue de salons et équipements annexes et conçue pour offrir aux familles des défunts un cadre propice au recueillement. C’est Jean-Claude Provo, maire de la ville, qui inaugure l’établissement en présence de nombreuses personnalités locales et des communes voisines. L’accès se fait par le n°6 rue du Docteur Coubronne mais l’établissement donne également sur la rue du Cimetière, juste après les salons de l’Auberge du Tilleul.

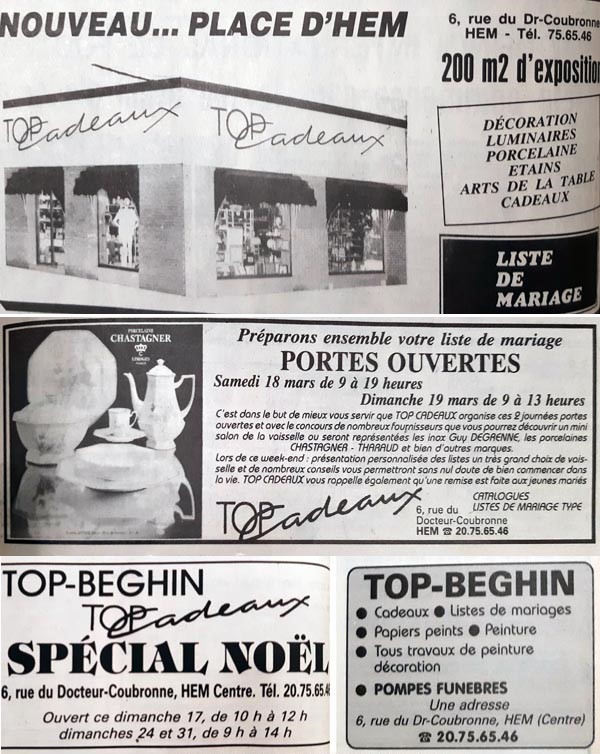

L’année suivante une vente à prix cassés est organisée avant transformation et les années 1980 voient la disparition du rayon alimentation au seul profit de la droguerie ( la restauration de l’église Saint-Philippe à Lannoy est une des réalisations de l’entreprise) et des pompes funèbres avant l’apparition, au milieu de la décennie, d’un rayon cadeaux (lequel propose des listes de mariage).

Durant les années 1990-2000, l’activité cadeaux continue à se développer et à faire l’objet de nombreuses publicités dans la presse locale notamment à chaque occasion festive : fêtes des pères et des mères, fêtes de Noël… Le slogan est vite trouvé : « le cadeau qui sera sûr de lui faire plaisir ». A noter que ces publicités font état de la Place d’Hem en tant qu’adresse bien que le commerce se situe rue du Docteur Coubronne. En revanche les publicités de la droguerie mentionnent bien l’adresse véritable.

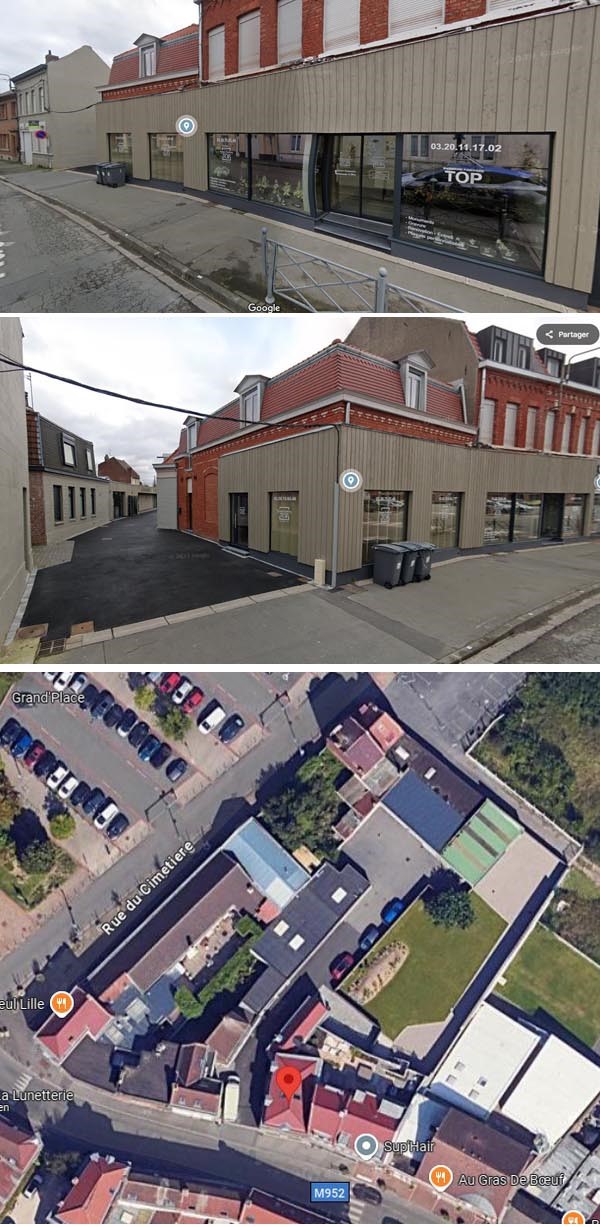

En ce début de vingt et unième siècle, la façade du magasin est à nouveau refaite et elle continue à évoluer au fil des décennies de même que l’activité. Si en 2008, l’enseigne fait encore état de Top-Beghin et les étalages présentent encore des produits de droguerie, il n’en est plus de même en 2012. L’enseigne fait alors état des pompes funèbres Top-Beghin et l’activité droguerie disparaît.

Ces dernières années la façade a été à nouveau rénovée et fait état des pompes funèbres et de la marbrerie Funéraire Top. Les pompes funèbres Top ont actuellement 3 agences à Hem, Lannoy et Villeneuve d’Ascq. Entre 2004 et 2022, l’entreprise a été dirigée par Olivier puis Sylvie Top. Elle est actuellement dirigée par le groupe Segard Buisine et ce depuis 2022.

Remerciements à l’association Historihem